No.128『没後190年 木米』展

於・サントリー美術館

会期=2023/02/08~03/26

入館料=1,500円[一般]

カタログ=2,900円

美術が好きな人にとって美術展は教科書のようなものである。原則、本物(真作)しか展示されないからだ(もち疑問作、場合によっては多少贋作が混じることもある)。ただま、美術の教科書のようだとは言っても美術展にも出来不出来はある。私設美術館が館蔵作品を手を変え品を変えて展示するのはある程度仕方がないことだが、公立美術館でも苦しまぎれだなぁと思う展覧会はある。特にコロナ禍になって人と物の動きが鈍くなってからその傾向がちょっと強いですね。

で、サントリー美術館さんは私設美術館なのでガラスなどの館蔵作品を順繰りに展示することが多い。しかし都内にある他の私設美術館よりも意欲的展覧会が開催される回数が多いと思う。今回は木米展。出色の出来でありました。木米という作家の全体像が非常によくわかる構成になっていた。図録も素晴らしい。書籍として出回っている木米の図版はイマイチだが、今回の展覧会の図録があれば当面じゅうぶんだろう。必ずしも木米好きでなくても京焼や幕末南画に興味のある方ならとても参考になる展覧会だと思う。

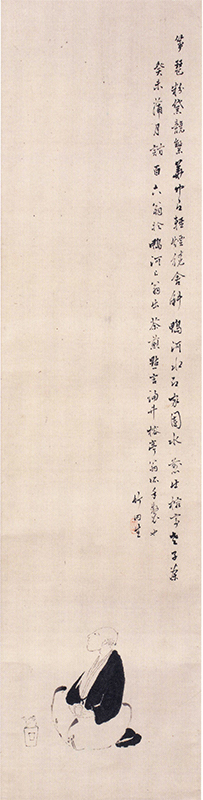

『木米喫茶図』田能村竹田作

紙本墨書・墨画 一幅 縦一〇八×横二七・五センチ 文政六年(一八二三年) 個人蔵

同 木米の拡大図

まずは木米さんの紹介から。木米は京都祇園の茶屋・木屋左兵衛の長男として生まれた。本名は青木八十八。明和四年(一七六七年)生まれで天保四年(一八三三年)に六十七歲で没した。江戸後期を代表する京焼陶工の一人である。

ちょっと細かい話になるが、単に「木米」なのか「青木木米」と表記するのか、昔からまちまちである。これについては図録解説でサントリー美術館学芸員の久保佐知恵さんが「「木米」自体が、氏の「青木」あるいは生家の屋号「木屋」から取った「木」に、俗称の「八十八」の形を縮めた「米」を合わせて作った中国風の氏名(姓名)であり、その上にさらに「青木」を加えてはおかしい」(「木米と「青木木米」と「青來」について」)と書いておられる。芸術家としての青木八十八の名は「木米」のみでいいようである。

田能村竹田が描いた『木米喫茶図』は文政六年(一八二三年)に竹田が初めて木米の家を訪ねた際の記念に描かれたものである。略画だが木米の姿が描かれた唯一の作品かな。木米は五十七歲、竹田は四十七歲だった。田能村竹田、言わずと知れた江戸後期南画の大家である。竹田は豊後国岡藩藩医の息子だが三十七歳で隠居してほぼ南画制作に専念した世捨て人的画家である。

竹田は後にこの時のことを、木米は鴨川の上にせり出した狭い家に住んでいて鴨川の水を汲んで煎茶を煎れてもてなしてくれ、「これは福井榕亭(京の朝廷侍医)が碾いたお茶だ」と言ったと回想している。もちろん木米は祇園の茶屋の息子だからそれなりに裕福だったわけだが清貧と言える生活を送っていた。以来木米が亡くなるまで竹田との強い友情は続いた。竹田は自分の南画を最も良く理解してくれているのは木米と頼山陽だとも書いている。

『染付山水図煎茶碗』木米作

五口 (各)高四×口径五・七×高台径三センチ (碗筒)高一一×径八センチ 江戸時代 十九世紀 重要美術品 個人蔵

『紫霞風炉』木米作

一基 高一一・八×口径一〇・四×底径八・二センチ 文政七年(一八二四年) 個人蔵

木米の代表作は陶器である。それもほとんど煎茶道具だ。幕末には煎茶の大ブームが起こった。江戸中期に現れた世捨て人的禅僧・売茶翁が煎茶を勧めながら禅を説いたのがブームの始まりだと言われる。木米が活躍した江戸後期にはそれが芸術(主に南画と漢詩製作)を通して理想の精神的境地を求める文人たち必須の嗜みになっていた。

『染付山水図煎茶碗』は戦前の制度だが重要美術品指定を受けている。なぜかと言えば茶碗を納める竹製の筒に頼山陽が題字と印を認めているからである。頼山陽、言わずと知れた『日本外史』の著者で幕末勤王思想に決定的な影響を与えた人である。司馬遷『史記』を強く意識した日本史書で、当時(今でも多少はそうかな)は歴史を規定する書物を書く者が最高の文人とみなされていた。水戸藩『大日本史』も制作動機は同じである。現代ではあまり『日本外史』を読む人はいないがまだ明治維新の記憶が新しい戦前の頼山陽評価はとても高かった。

『紫霞風炉』は木米らしい作品で代表作の一つである。底に炭などを入れ急須や湯沸かしを沸騰させるためのお道具だ。火の当たり方によって焼物の上に現れる模様が変化しているのが美しい(窯変という)。ただ側面から背面に唐の盧仝の茶詩(漢詩)がびっしりと陰刻されている。江戸初期の京焼の大家・尾形乾山とはまた違う文字(漢詩)の装飾技法である。文字(漢詩)入りの木米作品は多いがすべて茶に関するものである。

木米の墓誌の筆者は儒者で漢詩人・書家だった篠崎小竹だが「識字陶工木米」と書いている。この場合の「識字」は文字が読み書きできたという意味ではない。漢詩漢文の知識が豊富だったという意味である。同時代には仁阿弥道八、尾形周平、永樂保全ら京焼の名工が次々に現れたが木米ほど漢籍に精通した陶工はいない。竹田や頼山陽を始めとした文人たちと密に交流できた理由である。また今とは学者の定義が少し違っていた。

天保七年(一八三七年)生まれで大正十三年(一九二四年)まで生きた最後の南画家・富岡鉄斎は「南画は学者[儒者]が描く絵だ」と言った。「私の絵を鑑賞するなら賛から読んでほしい」とも言っている。ただ鉄斎の賛(ほとんどが漢詩漢文)がすべてオリジナルというわけではない。大半は古典籍からの引用で鉄斎は大量の漢籍を所蔵して参照していた。鉄斎の言う学者は漢詩の精神世界を深く理解している者のことである。木米も同様でオリジナルの漢詩は書いていない。漢詩世界を深く理解している文人陶工だった。

ただまあ古美術が好きな人ならおわかりだろうが、木米の真贋判定はとても難しい。同時代の陶工よりも共箱(木米自身が箱書している)や旧蔵者の立派な箱書付きの作品が多いとは言えるが、それだって全面的には信用できない。裸で出たりするとかなり頭を悩ますことになる。しかも煎茶道具で小さく様々なタイプの陶器を焼いているので決定打に欠ける。煎茶碗などになると永樂保全とどこが違うんだぁといった感じになるんですな。

これについては印や作風を丹念に見て調べるしかないだろう。アバウトな言い方になるが木米作品には気品がある。高い精神性が感じられる。なるほど最も日本の陶器好きが好む古唐津や志野・織部に比べるとダイナミックさに欠け、チマチマとまとまっているような感じである。しかしそれが江戸後期文人の精神世界でありそれを陶器で最も良く表現したのが木米である。

『兎道朝潡図』木米作

紙本墨画淡彩 縦三六・五×横五九・二センチ 江戸時代 十九世紀 重要文化財 個人蔵

今回の展覧会最大の見所は木米の南画や書(手紙類)が多数展示されたことである。陶工で本格的南画を描いた人は木米くらいだろう。ただし木米さんにとっては南画はあくまで余技であり、為書き(誰かの為に描いた)のある絵が多い。

『兎道朝潡図』は図録の久保さんの解説によると「「兎道」は京都宇治の古代における表記の一つ、「朝潡」は朝日を意味する「朝噋」と同義と考えられている。あるいは「潡」はそのまま「大水」(大きな河川)と捉えても差しつかえないように思われる。いずれにせよ、宇治川を中心とする宇治の朝が本作の主題である」ということになる。

重要文化財指定を受けているだけあって『兎道朝潡図』は優れた出来である。ただ完璧な構図と色彩を持つ竹田らの南画と比べればやや甘い。しかし残された南画の数と仕上りから言って木米が同時代の南画的世界観を共有していたのは確かである。

木米は最初から陶工を志した人ではない。幼い頃、文化的には一時代前の日本南画家の祖・池大雅に可愛がられたと書き残している。大雅堂が亡くなったのは木米十歳の時だが大雅から絵の手ほどきを受けたようだ。またこれも幼い時から儒者で篆刻家、画家だった高芙蓉に古器物の鑑賞や篆刻を教わっている。漢籍も学んだだろう。そのため竹田は木米は大雅堂・与謝蕪村らの精神性を引き継いだ陶工だという意味のことを書いている。木米は南画と篆刻から出発したのだった。

陶工を志したのは二十代半ば頃である。京焼の名工・奥田頴川に師事したと言われる。独自の中国赤絵写し(南京赤絵とも言う)で知られる。木米は大変研究熱心な陶工で展覧会には陶土や釉薬の作り方を記録した『陶法手録』なども出品されていた。精緻なもので現代陶芸作家の製作メモとほとんど変わらない。

また木米は晩年に「聾米」という号も使うようになる。耳が遠かったのだ。これは窯焚きの時に窯に耳を当てて中の燃え方を観察していたときに窯が爆発したせいだという。焼物作りでは窯の火口に蓋をして酸素不足にして焼くことがある。還元焼成というが雨などの影響で温度が上がらず火を炊きすぎると窯が爆発して大事故になってしまうことがある。木米は三十代の頃に窯の爆発で耳の聞こえが悪くなり、晩年にさらにそれが進行してしまったようだ。

『陶説』木米校訂

三冊 縦二五・八×横一七・八センチ 天保六年(一八三五年)跋 堺市立中央図書館蔵

陶芸や南画以外の木米の偉業に『陶説』の校訂と刊行がある。『陶説』は清の朱琰がまとめた中国陶磁の専門書である。刊行されたのは木米没後の天保六年(一八三五年)だが文化元年(一八〇四年)にはほぼ校訂を終えていた。また木米は目にする機会のあった古陶磁を臨写して『古器観図帖』にまとめた。『陶説』の記述や『古器観図帖』の模写によってお手本となる中国陶器などの知識を得たのである。陶工としては珍しく書物からの知識でも陶芸の技を磨いていった。

なお木米は大坂の木村蒹葭堂の元で『陶説』を見てそれを書写した。蒹葭堂さん、幕末文人のことを調べてゆくと必ず名前が出て来るお方である。生家は造り酒屋だが本草学者、というよりありとあらゆる珍奇な物や書物を蒐集した大コレクターとして知られる。蒹葭堂の家が幕末文人のサロンだったと言っていいくらいだ。木米もそこに連なっている。単なる陶工では頼山陽や竹田、蒹葭堂らと対等に渡り合えないだろう。

『白泥眠雲跂石銘急須』木米作(附属・青木周吉添状)

一合 総高九・七×口径四・七×胴径九・二×底径四・九センチ 江戸時代 十九世紀 究理堂文庫蔵

『白泥眠雲跂石銘急須』は木米の遺作である。木米は天保四年(一八三三年)二月の北野煎茶百烹会において、日頃親しく付き合っている友人(参加者)百人に報いるために煎茶碗五客と急須を贈ることを企画した。しかし製作途中で間違いが発覚して作り直しているうちに亡くなってしまった。ただ木米没後にも製作は続けられたようで煎茶碗と急須百組は木米形見として友人らに配布された。配布の際に長男の青木周吉の添状(挨拶状)が配られたが周吉は当時八歳だったので木米知己の代筆だろう。

遺作の急須はパッと見、なんの変哲もない。木米には色鮮やかで模様に凝った作品もあるが、同時代の仁阿弥道八や尾形周平、永樂保全らの作品と比べてもダイナミズムに欠ける。焼物好きが愛好してやまない桃山陶の豪放磊落さと対極にあるような作品である。しかしだからこそ木米の陶器は山陽や竹田らの文人・南画家たちに愛された。

文化は必ず世の中の変動に大きな影響を受ける。江戸後期になって、現実世界には存在しないが画家の心の中にある理想郷を描く南画が隆盛したのも当時の世相の反映である。乱暴に言えば江戸社会は動揺し始めていた。木米らの次の世代である天保時代になるとそれがハッキリ現れる。大塩平八郎の乱から明治維新までは一直線である。

この地滑り的な動揺の時代の前に、驚くほど(少なくとも表面的には)静謐な精神的平安を求める南画が隆興した。動揺の予感があるからこその調和的世界観の探求だったと言える。木米の、內へ內へと縮こまるような陶器作品は当時の精神性をとてもよく体現している。変革の世には大胆な文化が花開き、一つの文化の終わりにはそのレクイエムのような静謐な文化の時代がある。

ただ激動の明治維新よって木米らの時代精神がまったく失われてしまったわけではない。むしろ日本文化は激動の時代を経るとすぐに調和的世界を回復しようとするところがある。木米の陶器もそうだが大雅堂、与謝蕪村、竹田、浦上玉堂、谷文晁らの南画は日本の絵画の中で最も鑑賞し難く最も理解し難い表現である。しかし最もスリリングで面白い表現でもある。彼らの時代には誰もが同じような精神的境位を目指しながら微妙に異なる作品が生まれている。このような文化は東洋にしかなく、日本では木米が生きた南画の時代がそれを代表している。その調和的精神志向が日本人の精神基盤だと言えるほどである。

鶴山裕司

(2023 / 02 /28 14枚)

■ 鶴山裕司さんの本 ■

■ 木米の本 ■

■ 金魚屋の本 ■

■ 金魚屋 BOOK SHOP ■

■ 金魚屋 BOOK Café ■