妻が妊娠した。夫の方には、男の方にはさしたる驚きも感慨もない。ただ人生の重大事であり岐路にさしかかっているのも確か。さて、男はどうすればいいのか? どう振る舞えばいいのか、自分は変化のない日常をどう続ければいいのか? ・・・。辻原登奨励小説賞受賞作家寅間心閑の連載小説第5弾!。

妻が妊娠した。夫の方には、男の方にはさしたる驚きも感慨もない。ただ人生の重大事であり岐路にさしかかっているのも確か。さて、男はどうすればいいのか? どう振る舞えばいいのか、自分は変化のない日常をどう続ければいいのか? ・・・。辻原登奨励小説賞受賞作家寅間心閑の連載小説第5弾!。

by 金魚屋編集部

まだ昼飯を食べていないというリッちゃんを連れて、俺はとりあえず外に出た。顔を洗いコンタクトを装着したけれど、まだ頭は寝ぼけている。マキを誘ったが「私はゴロゴロしてるわ」とすげなくNG。どこ連れてったらいいかな? と尋ねたが、「煙草ばかり吸ってたら、ギャルに嫌われるわよ」と言うだけで何も教えてはくれなかった。

「リッちゃん、食べたいものは?」

「好き嫌いとかないんで何でも大丈夫です」

何でも、っていうのが一番困るんだよな。そして予想通り会話は続かない。

「原宿とか行ってみる?」

そんな言葉が喉まで出掛かって苦笑した。若者の街といえば原宿、という発想はありきたり、そして古いような気がする。

もうすぐ三十歳はやっぱりオッサンかもしれないな。苦笑いを浮かべる叔父を不思議そうに見つめながら、リッちゃんは「和食がいいかな」とヒントをくれた。ありがたい。そして三十分後、結局俺たちは原宿にいた。いいアイデアが浮かばなかったので、「原宿なんてどう?」と恐る恐る誘った結果、リッちゃんは意外と喜んで賛成してくれたのだ。来てみると予想以上に多くの若者で溢れかえっている。

時間は一時過ぎ。和食の店を探したが、良さそうなところには当然列が出来ている。駅の近くはもとより、この辺りには滅多に来ないので当てがない。どこもすごいんだな、と呟いた俺に、大人びた小学五年生は救いの手を差し伸べてくれた。

「混んでるのイヤなんで、お店で何か買ってどこかで食べる方がいいかも」

本当に? と訊いた俺の表情は安堵で緩んでいたはずだ。更にビールを買ってもいいというありがたい一言まで頂戴し、ようやく三十路手前のオッサンはリラックスし始めていた。

代々木公園で芝生に腰を下ろし、冷たいビールを味わうのはちょっとした贅沢だ。暑すぎず、かといって涼しすぎず。風は少し強かったが、埃を舞い上げるほどではない。露店で買ったハイネケンはいい具合に冷えていて、心地よく喉を刺激してくれる。

「太っちゃうかなあ」

歌うように呟きながらフランクフルトを頬張っているリッちゃんの横顔は、やっぱり小学五年生だ。近くに飛んできたフリスビーを投げ返したり、散歩中の大きな犬を恐る恐る撫でている姿を見ると、まるで父親になったような気がする。リッちゃんとの歳の差は十七、八。考えられない線ではない。

少し離れたベンチには年老いた夫婦がぼんやりと座っている。幸せなのか不幸せなのかは分からない。本人たちも分かっていないのかもしれない。ただ、と俺は思った。ただ、人生は残酷だ。別に老いることに対しての恐怖や嫌悪はないし、若さへの羨望があるわけでもない。うまくは言えないが、永遠に「今、この瞬間」を保有できないことが寂しいのかもしれない。

何もしなくても時は流れる。ただ時間が経過しただけなのに、俺はオッサンになるし、リッちゃんは大人の女性になるし、俺とマキの子どもは大きくなるし、あの老夫婦は死ぬ。その当然のことを妙に寂しく感じたのは、すぐそこで眩しく動き回る小学五年生のせいだろうか。

胡坐の姿勢にも飽きて寝転がってみる。いい天気だ。ひとまず寂しさのことは忘れてしまおう。両目を閉じ、向こう側へと沈み込んでいく。段々とではなく、一気に落ちる感じ。周囲の気配からは切り離されたが、かといって夢を見るほどではなかった。ただ気がつくと、さっきまでそこにいたリッちゃんの姿が見えない。上半身を起こしてキョロキョロと見回してみる。それでもやはり見当たらない。

「おいおい勘弁してくれよ」

反動をつけて立ち上がり、もう一度四方を見渡してみる。それらしき人影発見。老夫婦が座っているベンチの脇を通り過ぎ、こっちへ駆けてくるのは間違いなくリッちゃんだ。この距離から見ると、走り方は子ども丸出し。全力すぎて微笑ましい。右手に持っている緑色は、多分ハイネケンだろう。

「はい、これ、どうぞ」

リッちゃんは息を弾ませながら、よく冷えた缶を手渡してくれた。水滴が冷たくて気持ちいい。おおサンキュー、と開けた瞬間、勢いよく中身が飛び出した。

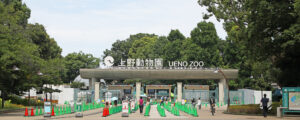

キャバ嬢のサクラちゃんからの電話に出た時、俺は上野にいた。正確に言うと上野動物園を出たところ。ディズニーランド、水族館、遊園地、と色々提案をしたが、リッちゃんが一番乗り気だったのは動物園だった。一年ぶりです、と笑っていたが、俺にとっては十数年ぶり。まるで初めて来たような感覚だった。

いつまでも背中を向けてばかりいるパンダや、遠くからでも大きかったゾウ。一匹一匹の動きに見入ってしまったサルやペンギンの群れ。ほろ酔いで園内を散策するのは予想外に楽しく、閉園時間の五時になるのが早い気さえした。どうやらリッちゃんはシロフクロウが気に入ったらしく、ガラケーのカメラで撮った画像を見せてくれた。

「あ、リッちゃん、携帯持ってんだ」

「そう、去年から」

「クラスの友達はみんな持ってるの?」

「半分くらい、いや、もう少し多いかも」

そんな会話をしている最中に電話が鳴った。一瞬出るのに躊躇ったのは、この半月で何度か無言電話があったからだ。

いつも画面に表示されるのは「不明」の二文字だが、向こうの気配から察するに発信元は公衆電話。いつも無言の状態がしばらく続いてから唐突に切れる。もちろん思い当たる相手はコケモモだけだ。だから今もそうかと構えてしまったが、画面に表示された文字は「サクラちゃん」。ちょっとごめん、とリッちゃんから離れて電話に出る。

「あ、お疲れ様ですう、サクラですけど、今電話大丈夫ですかあ?」

「うん、オーケー、少しなら大丈夫」

「あ、今お仕事中でしたかあ」

「うん、まあ、そうなんだよね」さすがに小学五年生の姪っ子の隣では、キャバ嬢と楽しく喋れない。

「ごめんね、また連絡する」

後ろ髪を引かれつつも早々に電話を切った。まさかリッちゃんにはバレてないだろうが、何だか気まずく、それをごまかすようにマキへ電話をかけてみる。

「お疲れさん、今どこ?」

「上野なんだけどさ」

「へ? 何してんのよ」

「いや、動物園に……」

「動物園? リッちゃんのリクエストなの?」

「うん、まぁ何となくな」

「五年生だと思って子ども扱いしたらイヤがられるよ」

「いや、大丈夫だよ」

「そう。ならいいんだけど。で、夕ご飯はどうすんの?」

トダの店に行こうと思うと伝えると、支度をするのが面倒なので助かると礼を言われた。タバコはやめときなよ、という再度の御忠告を聞きながら電話を切る。並んで歩いているリッちゃんは、歩きながら器用にメールを打ち続けていた。

上野からトダの店は電車で二十分ほどだ。念のために連絡を入れると、店を開けるのは六時からだと言う。

「なんだ、珍しいな、来てくれるなんて。きっと一人じゃないんだろ?」

「ああ」

「オーケー、俺は口が固いから安心しろ」

分かりやすい勘違いをしたトダには、あえて真実を告げないまま電話を切り、アメ横辺りをブラブラしながら時間をつぶすことにした。週末の夕方とあって、商店街はどこも混雑している。特に魚屋や乾物屋の辺りの混みようはひどく、俺はリッちゃんが迷子にならないように手を差し出した。

「あ、ありがとう」

リッちゃんの掌は意外と大きく、大人の女性と手をつないでいるみたいだ。振り向くと、また「ありがとう」とお礼を言われた。やっぱり子どもは女の子の方がいいかもな。

自分の娘がリッちゃんと同じくらいの歳になったら、と考えたが、すぐに俺はその頃四十歳だと気付いて落ち込んだ。靴屋の前には部活帰りらしき男子高校生が三、四人溜まり、スニーカーを指差しては何か言い合っている。全人類の中で一番役に立たない人種。それは中高生の男子だ。見た目は汚いし、話はつまらないし、欲望のコントロールが下手。OBが言うんだから間違いない。俺もあの時期は相当役に立たなかった。マンガとコーラとエロ動画で毎日生きていた。

あれから十五、六年。本質的には全く変わってないのかもしれない。そのものズバリではないが、マンガ的な物とコーラ的な物とエロ動画的な物で、俺は今も日々を生き抜いている。単純だし、何より滑稽だ。その点、女の子はいい。実は男子と同じく中身はマンガとコーラとエロ動画なのかもしれないが、それでもあらゆる点で優れている。

そんな風に思うのは、元男子中高生だった俺の買いかぶりだろうか?

女の子同士の間には、実は全く違う価値観が存在するのだろうか?

そんなことに思いを巡らしている俺を、リッちゃんはまた不思議な顔で見つめている。さっきもこんな瞬間があった。まさか事実を告げるわけにもいかないので曖昧に笑ってごまかす。

通りの混雑は少し緩和されてきた。気付けばずっと手をつないだままだ。一瞬迷ったが、そのままにしておくことにした。こうして手をつなぎながらアメ横を歩くのは快適だ。思わず「リッちゃん、アイス食べない?」と訊くと、間髪入れず「うん、おいしいバニラがいい」と微笑んだ。その仕草は自然な反応というより、やはりどこか大人の処世術を思わせたが、それはそれで普通なのかもしれない。役立たずの男子だっていつしか大人になる。今、俺が味わっている快適さの意味を、さっきの現役中高生たちは理解できないだろう。

「うわ、すっごいシブい! かっこいい!」

思わず笑ってしまうほど、分かりやすくリッちゃんは喜んだ。小さな灯りが点いているだけのトダの店の外観は、小学五年生の女の子にとって「未知なる大人の世界」なのかもしれない。無愛想な黒い扉を開ける時、つないでいるリッちゃんの手に力が入るのが分かった。

薄暗い店内。適度な音量でジャズが鳴っている。これは有線だ。小料理屋だった時は演歌を流していたが、俄かにそれが信じられないほど、店の内装は激変している。大きめのカウンターとテーブル席が三つ。時間は六時を少し回ったばかりだったが、カウンターにはもう女性の二人組が座っていた。

「お、いらっしゃい……?」

リッちゃんに気付いたトダは怪訝な表情を隠さなかった。わざと澄ました顔で俺たちは席につく。入り口付近の席。L字型のカウンターなので、先客の女性たちとは斜向かいになる。はじめまして、と笑顔で挨拶をするリッちゃん。それに気圧されながら「いらっしゃい」と応えるトダの姿がおかしい。「えっと……」と救いを求めるように俺を見るが、わざと取り合わなかった。

「野暮なこと言うなよマスター、口が固いって言ってたじゃないか」

ちっとも納得していないトダに、リッちゃんが「ガールフレンドです」と追い討ちをかける。ここに来るまでの道すがら、そうやってからかおうと決めておいた。反応したのはトダだけではなかった。女性二人も顔を見合わせている。あまり嘘を引っ張っても面倒くさいので、早々に白状しようかと思ったがリッちゃんはまだやる気満々だ。膝を突付かれ視線を下に落とすと、その大きめの手でピースサインを作っていた。

ただ、さすがに酒はオーダーできないので、カウンターの女性たちにも聞こえるようにガールフレンドではなく姪っ子だと真実を告げる。一瞬「やっぱりね」といった感じでホッとした雰囲気が漂ったが、リッちゃんの「五年生なんです」という一言でトダも女性たちも声を出して驚いた。今度は俺が膝を突付いてピースサインをする番だ。

缶ビールを数本飲んではいるが、この店にはハイネケンの生がある。リッちゃんにはソフトドリンクかな、と思っていたらトダが「なんかカクテルでも作ろうか」と言い始めた。さすがに酒はまずい。それはやめとけ、という感じでトダを睨むが一向に気にしていない様子だ。リッちゃんも喜んでるし、あまり真剣になりすぎてシラけさせてしまうのも大人気ない。できるだけ重くならない感じでトダに忠告した。

「あまり濃いのはダメだぞ」

「大丈夫だ、それに濃いヤツは若い子に人気ないんだよ」

(第12回 了)

縦書きでもお読みいただけます。左のボタンをクリックしてファイルを表示させてください。

縦書きでもお読みいただけます。左のボタンをクリックしてファイルを表示させてください。

*『オトコは遅々として』は毎月07日にアップされます。

■ 金魚屋の本 ■

■ 金魚屋 BOOK SHOP ■

■ 金魚屋 BOOK Café ■