母親の様子がおかしい。これがいわゆる認知症というやつなのか。母親だけじゃない、父親も年老いた。若い頃のキツイ物言いがさらに先鋭化している。崩れそうな積木のような危うさ。それを支えるのは還暦近いオレしかいない・・・。「津久井やまゆり園」事件を論じた『アブラハムの末裔』で金魚屋新人賞を受賞した作家による苦しくも切ない介護小説。

母親の様子がおかしい。これがいわゆる認知症というやつなのか。母親だけじゃない、父親も年老いた。若い頃のキツイ物言いがさらに先鋭化している。崩れそうな積木のような危うさ。それを支えるのは還暦近いオレしかいない・・・。「津久井やまゆり園」事件を論じた『アブラハムの末裔』で金魚屋新人賞を受賞した作家による苦しくも切ない介護小説。

by 金魚屋編集部

三十五

正月のショートステイから戻ってきた様子は年末とさして変わらなかったが、一月九日に先方で計測されたという体重のデータを目にして愕然とする。誤りでなければ、そこには三四・二キログラムと記されていた。枯れ木のごとく。まさにふさわしい形容だった。手足がまるで凍傷のように浮腫んでいる。やけに便通がいい。食事の摂取量はすくないのに軟便を大量に排出する。消化器官の衰えによるのか。そのたびに衣服もベッドのシーツもウ〇コまみれになるが、さすがにもう怒る気にはなれない。いよいよ点滴か胃瘻かという段階まで来て、唯一の家族であるぼくの答えは「もうけっこうです」ここまで十分頑張った。これ以上いたずらに延命してどうなる。もちろん本人がそれでも生き続けたい存念があるなら別だが、さもなければそろそろこの世の軛から解放されてもいいではないか。

翌日はデイサービスの予定だったが、中止させた。無理をさせては、という判断以前に、目下の状況を担当者に正直に伝えたら、とたんに退きはじめたからである。ウチで何かあったら困るとハッキリ言わなくても、遠回しにそう言いたい空気が露骨だった。「ならもう来てもらわなくてけっこう」吐き捨てて電話を切った。

デイサービスを切ったせいで、週に一度のお風呂タイムが隔週になってしまった。

そこで新たにはじめることにしたのが訪問入浴サービスである。これはなかなか画期的なサービスで、浴槽とお湯を入れた大きなタンクとホースを車に乗せ、家まで運んで来て自室で入浴させてくれるのである。訪れたスタッフは三名。うち一人は看護師でまずバイタルデータをチェックする。ベッドでタオルケットを掛けた状態で服を脱がせ、二人がかりで担架に乗せ平行移動し、部屋内に設置した浴槽まで来ると垂直にそろそろと下ろす。担架に乗せられたときには声を上げる力はなくても何ごとがはじまったかと久々に眉間に皺を寄せていたが、そうと察すると眼を閉じてさも気持ち良さそうに湯舟へ浸かっている。温まると、寝かせた身体をすこし宙へ浮かせた状態で頭から背中から足先まですっぽり洗い、また下ろしてゆったりと湯浴みさせてからベッドへ戻す。女性スタッフが湯上がりにスキンクリームまで塗ってくれる。いつもチャリンコで戸外をうろついているせいですっかり日焼けして皺の寄った小汚いぼくの肌と、どっちが老人なのかと忌々しくなるほど全身ツヤツヤである。

誤嚥したらしい。

咳が止まらない。このまま肺炎になって死んだら癪だから、ナースコールした。一時間ほどでやって来た看護師は、カテーテルを鼻からするっと突っ込み吸引する。手慣れたものだ。管を入れられると眼を剝いて苦しがるが、もはや声を上げる力もない。吸引が終わると安心したか、ふたたびおだやかに寝入る。

おだやかに眠って過ごす日が多くなった。

あのつなぎ服もとうとうお役御免となり、もともと本人が着ていたパジャマ上下を着せた。その夜もOS—1ゼリーとカロリーメイト・ゼリーを一本ずつ、コーンペーストをちょっぴり、摂取量は計八〇〇ミリグラム、一日で千五百ミリグラム平らげた。まだまだ屈しはせんぞ、オレの気迫を見せてやるでヨと死神の誘惑を押し返す勢いである。さすがは昭和ひと桁、戦争の記憶がリアルに刻まれた世代だけのことはあって、しぶとい。

一月の終わり、ショートステイへ祈るような気持ちで送り出す。無事に帰って来てほしいと祈ったのではない。不在のあいだオレにちゃんと遊ばせろよ、だ。どっこい、早くも三日目に呼び出されガックリくる。熱が三八度あるなどという話ならいまハワイ島一周サイクリング中だからダメだと断るつもりでいたが、「お父様のご容態が変です」と言われたら是非もない。習志野からすぐに駆けつけベッドに横たわっている姿を見ると息はあるが、これまで見たことのないような白い顔をしている。真っ青という表現を通り越して、全身からすべての血液を抜かれたかのように真っ白なのである。死相とはこれか。「もう家へ帰ろう。いますぐ帰ろうね」覚悟して即座に引き取った。わが家のベッドへ寝かせるとき、車イスから両手で抱え上げた父の身体は力なく、手足は萎れるようにぶらりと垂れ下がった。子どもの身体かと衝撃をおぼえるほど軽かった。「さあ家だよ。帰って来たよ。家のベッドだよ」

ところが寝かせて様子を見ていると、白い顔にほんのりと赤みがさしてくる。と思ったら、徐ろに表情がよみがえってくるではないか。まもなく診に訪れた担当医も、とりたてて異常は認められないという。酸素飽和度は九二%を上回っていた。病院のベッドがイヤだったのか。早く家へ帰りたかったのか。スヤスヤ眠っている父親を見て、まあしょうがないなと思う。ステイ先のPの対応もイマ百くらいで、たしかにその姿は一目見てヤバいと覚悟させるほどだったが、看護師だって付いているのだから異常の有無はバイタルデータを取ればわかるはずだ。しかも連れて帰ろうと病院のベッドからウチの車イスへ乗せるさい、ぐったりしている父親を男が二人がかりで宅配の荷物でも投げ込むようにドスンと降ろす。「おいおい」と注意しようとすると、かれらは返事もせずさっさと引き返していった。ここ二回のステイの後では、顔や腕、腹に痣をつけて帰ってきた。車イスからコケたと担当者は言っていたが証拠はない。どうせわからないだろうと適当に扱い、そろそろカウントダウンとみたら体よく厄介払いってわけか。もういい、ステイは即刻中止だ。二度と世話になるものか。

さて当人はこれで良かったかもしれないが、オレの方はどうしてくれるのだ。その日の午後は旧友たちと新年会の予定で、夜はその中の一人とN響のコンサートへ行くつもりだった。さいわい別の友人が行ってくれることになったので席はドタキャンせずに済んだが、気分は最低だった。いよいよカウントダウンかと腹をくくって引き取ったのに、父親はといえば母の手に抱かれた幼子のようにスヤスヤ眠っているではないか。何なのだこの部屋にただよう安らぎ感は。

ぼくはだんだんとむかっ腹が立ってきた。お袋、さてはあんたが呼び帰したのか。そんなとこでニコニコ見てるんじゃねェよ。オレの時を返してくれ。オレの家へ帰してくれ。何でオレをこんな辛気臭いところにずうっと縛りつけるんだ。妻と娘が習志野の家を出て行ったきり戻って来ないのはなぜかあんたたちはわかってるのか。亜矢にとっては生まれ育った故郷なんだぜ。それが荷物を置いて家を出たきり、結婚もせずにハギノの姓を捨ててしまったんだ。あんたたちのたった一人の孫だぜ。そりゃオレに甲斐性がなかったのがいちばんの理由だよ。オレが二人をしっかり守ってやっていればよかったんだ。あんたたちからな。かたや妻と娘、かたや両親、どっちにもいい顔をして自滅した優柔不断なオレのせいさ。でもなあ、あんたたちが要らぬちょっかいさえ出して来なけりゃ、こんなハメにはならなかったんだ。お袋、あんたが悪いとはいまさら言わねえ。ただな、あんた信心深すぎたんだよ。新聞だけは頼むからやめてくれとあれだけ何遍も何遍もくり返しなだめたり怒ったりしたのに、嫁の実家はイヤイヤ何年も何年も取らされてたんだ。嫁に行った娘が何かされたら困るからってな。知らなかったのはオレだけさ。オヤジ、あんた止められなかったって言ったけど、本気で止めるつもりなんてなかったんだろ。じぶんの方を向かせようとしてうまくいかないと、堪え性のないあんたは直ぐキレるもんだからすっかり敬遠されちまってよぉ。あんたのやってることをそっくり真似てただけ、でくの坊って自覚すらないオレもまた愛想をつかされたってわけさ。泣きながら「お兄ちゃんを自由にしてあげる」って言われてな。亜矢はそんなママの姿をみていて、じぶんだけは傍にいてやらなくてはと思ったんだ。オレが親だったら、鎌倉なんぞへ一人コソコソ何しに来おった、そんなヒマがあったらなぜ嫁と娘の傍にいてやらん、お前の間抜けヅラなんて見たくもない、とっとと帰れ。そう言って追い返したろうよ。それがあんたたちときたら「親の恩を忘れおって」などとオレにプレッシャーをかけては、挟まれたオレが右往左往するのを悦に入って眺めてたんだ。それでもまだ飽き足らずに、今度はあんたたちの家で古代ローマのガレー船の奴隷みたいな生活をオレに送らせて愉しんでやがる……。

――そうだ怒れ、もっと怒れ。怒りの虜となって燃え尽きて灰になっちまえ。万一燃えかすでも残れば、それが明日へ歩き出す力になるだろう。だから、どうか虜のままでいてくれ。

三十六

外出がままならなくなった。

父親とぼくはまったくの没交渉になった。ヘルパーがやって来てオムツを交換したり、経口補水液を与えたりするときにちょっぴり手伝うだけだ。オムツを替えるため横向きになった身体が左右に傾かないよう支えてやる。それくらいだ。そんなときちらっと目が合うこともある。ぼくのことを認識しているかどうかもわからない。とはいえ家に戻ってから何だか調子が良さそうで、朝昼晩OS—1ゼリーとカロリーメイト・ゼリーを一本ずつ、夜にはOS—1ゼリーをさらに一本、合わせて千四百ミリグラムも平らげる。看護師が定期訪問を終え、帰りがけに「じゃあハギノさん、また来ますねー」耳元で話しかけると「ハイご苦労さん」年が明けてからはじめて口をきいた。週に一度のリハビリでは、久しぶりにベッドを降りて立ち上がりさえした。看護師やヘルパーたちは「良かったですねえ、お元気になられて」などと心にもないおペンチャラをこぞって口にする。ぼくは作り笑いを浮かべながら彼女らを門まで送り迎えする。クソ野郎があ。一人コンビニ弁当をレンジへ入れる。

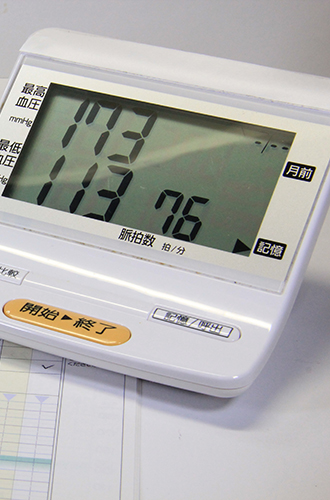

ぼくはどうやら頭だけでなく身体までいかれてしまったらしい。この男をショートステイから連れ帰ったその日からいきなり血圧が跳ね上がった。上は百五〇オーバー、下も百を超えている。心拍は九〇前後だ。それから毎日である。

このまま生き存えれば、ぼくはこの男をいつまでも憎み続けることだろう。だが、死ねばまさにそのことによって、ぼくは末期に至るまで負い目から逃れられないだろう。どちらへ転んでも先はない。追いつめられた者のもう一つの選択肢は、自死ということになるが、一人残された父親は、ぼくがいなくなっても気づきさえしないだろう。イマイマしいのはそこだ。いまも横で痰を出そうとしきりに「んん、んごご……んっ」とやっている。嫌悪感がぼくの身体の毛穴という毛穴からあふれ出してきて声をかける気にもならない。オレはただあんたの横にいる、それだけだ。もっともあんた、これまでオレがずっと傍にいたってことさえ分かっちゃいねエよな。

「……なあ。あんたっていつも独りで何やってんだ」

話しかけても反応はまったくない。えたいのしれないヤツ。

車で訪問にくる看護師やヘルパーを迎えるのに、家の門を左右に開けなくてはならない。縦格子、四枚折り扉の落し棒を上げると、縛りから放たれた扉を風が前後左右に振り、そのたびに門どうしがぶつかり合ってガチャガチャとうるさい。ホームセンターへ物色に行ったら、見つけたのが荷造り用らしいごつくて強固な黒いゴム紐だった。左右に折り畳んだ門をそれぞれ結わいて固定するのにちょうどよかった。ついさっきもヘルパーが夕方の訪問を終え車で帰った後、門を元どおり閉めるためにそれを解いたところだった。解いた太いゴム紐を両手の平に乗せてしばらくじっと眺めた。陽はとうに沈んでいた。今日はもう誰も来ない。朝まで気づく者はいない。

ホントはな、あんたの目の前で天井からぶら下がってやろうと思って買ってきたんだ。でもそんな嫌味なことをしたっていまのあんたにゃ通じもしねえ。もう終わりにしようぜ。あんただって入院中しゃべれたときは毎日会うたびに言ってたじゃないか。「もうイヤだ、早く終わりにしたいよ」って。オレたちに背負わされたこの軛を、この呪縛を、いまからひと息に断ち切るんだよ。玄関の鍵をがちゃっと閉める音がいつもより大きくひびいた。廊下へ上がると、ヘルパーに寝かされたばかりの父親のベッドへ忍び足で向かった。所在なく垂らした左右の手を背中に回してゴム紐の片端をそれぞれ握りしめながら、無造作にベッドの中を覗き込んだ。

いつもとちがう気配を察したか、父親はベッドに横たわったままゆっくりと目を開けてぼくを見た。目と目が合った。ぼくの姿は薬物中毒になった山姥のようでもあったろうか。以前だったらどちらともなく目を逸らすか、さもなくば睨み合ってお互いに火花を散らしただろう。そして、いずれもぼくのこの次の行動を後押ししたことだろう。しかしぼくを真っすぐ見る眼はあまりにもおだやかで曇りなく澄みきって、まるでこの世界をはじめて目にしたおさな子のようだった。生まれたばかりの妹や娘と対面したときの情景がちらと蘇った。こんな眼を、ぼくは絶えて見たことがなかった。それはいっさいのしがらみを、尽きることを知らない憎悪を無条件で武装解除するような眼だった。そいつがぼくを羽交い絞めにすると、頭のてっぺんからつま先まで袈裟懸けに両断する雷のような何かが突き抜けた。瞬時にして力を奪われてしまったぼくは、その場でヘナヘナとへたり込んだ。

*

訪問入浴の時間だった。

二週間ぶりにいつもの三人組が来て、思わず見とれるほど手際のいい連携プレーで浴槽へそろーっと横たえてやると、すっかりわかっているらしく目を瞑っていかにも気持ち良さそうに浸かっている。そんな父をぼんやり見ていると、どういうわけかそのあいだだけはどんな感情も凪いでいるから不思議だ。ちょっと離れるとあたり憚らずわめき散らしているのに、このときは親子などという鬱々たる肉親の情もない。なぜだかわからず、誰だったかすらも思い出せない。でもじぶんと親しかったひとりの老人がここに、いま目の前にこうして生きている。脈を打っている。呼吸している。

食事の後またもや咳き込み出し苦しがっている。痰が喉の奥に詰まって取れないらしい。「アーアー ゲホゲホ アーアー ゼロゼロ ンッ」いつまでもうるさいから看護師を呼んで吸引してもらう。ぼくにもやらせてくれと看護師に頼み、喉からカテーテルを入れてみる。会得しておかないと、こんなことでいちいちナースコールしなくてはならない。じっさいこれで落ち着くと思ったら夕方、経口補水液を勢いよく呑んだ拍子に気管支まで入りかけたのか、またゲホゲホゲホと止まらない。仕方なくナースコールする。毎日がこのくり返しでは本人もたまらないだろう。見ている方だって嫌になる。早く楽になってしまえばいいのに。それでも眼の前で苦しんでいるのを放っておくわけにもいかないから看護師を呼び、来るまでのあいだはぼくが吸引を行う。父親だからではない。目の前で苦しがっているひとがいて、ほかに誰もいなければぼくが何とかするしかないではないか。へそ曲がりの言い草ではない。たしかにこの前は、やせ細ってちょっと捻ればたやすく折れそうなこの首にゴム紐を巻きつけようとした。じぶんの父親だからだ。だからこそひと思いに楽にしてやろう、その後でじぶんも天井からぶら下がろうと思ったのだ。蛍光灯を根元から外して金具とネクタイを引っかければ、じぶんの重みならじゅうぶんぶら下がれる。そこまでたしかめていた。けれど実行におよぶべくベッドを覗き込んだときにぼくが見たものは、父親ではなかった。もはや誰でもなかった。主のないただの肉体がむき出しで横たわっていた。それはしずかに呼吸していた。

いまだって同じだ。あー面倒くせエと思いながらそれでも声をかけ、額に手を当て熱をみたり胸をさすったりカテーテルを口から突っ込んだりしていると、いつの間にかこの老人の苦痛をもうちょっとでも和らげてやろうかという心持ちになってくるから不思議だ。そこにはこの人物が肉親であるとか義理だとか憎しみだとか、そんなやっかいな情が入り込む余地はない。まして隣人愛などという高尚な感情ではさらさらない。相手はたまさか同じ部屋で寝起きしているただの老人にすぎず、むしろ反射行動と言った方が近い。医療の現場だって、患者に対するときはそんなものだろう。放っておけば命にかかわるような患者を前に、徹夜明けで疲れているだの夜食はラーメン二郎のニンニク野菜マシマシにしようかだの今日は早く帰ってねと子どもに頼まれていただのと、考えているヒマもないのとそう変わるまい。

(第15回 了)

縦書きでもお読みいただけます。左のボタンをクリックしてファイルを表示させてください。

縦書きでもお読みいただけます。左のボタンをクリックしてファイルを表示させてください。

*『春の墓標』は23日にアップされます。

■ 金魚屋 BOOK SHOP ■

■ 金魚屋 BOOK Café ■