人間社会は物語がなければにっちもさっちもいかない。エンタメ業界だけではない。よく言われるようにスポーツなどの予測不可能な真剣勝負だって終わってみれば物語に仕立てあげられる。たいていの人間の人生は波乱のない退屈なものだ。だから血湧き肉躍る架空の物語を求めるのだと言えるがそれだけではない。物語は人間存在の方向性を決めてくれる指針になる。無数の物語に囲まれて人間は感情や知力を養ってゆく。成功物語も失敗物語も残酷物語も人間の生の指針になり得る。一回きりの人生では経験できない無数の他者の物語が固有の生の指針を形作ってゆく。

物語がそういった力を発揮するには受け手側の感情移入が不可欠である。小説では読者の感情移入ということになる。そういった物語を書くためには作家がまず、架空だろうと物語にピタリと感情移入する必要がある。作家のテーマが物語展開と密接に結びついていなければ小説は力を持ち得ない。しかしそれだけでは足りない。

小説は目の前にお客がいる語りではなく書き言葉を介して伝達される。つまり物語が受け手に届くまでに書き言葉というタイムラグがある。作家が物語を書き言葉にしてそれを読者が読んで、読者の内部で音声的ダイナミズムとして感受するのが理想だがとても難しい。

この書き言葉によるタイムラグはそのまま作家と物語の距離でもある。作家にとってどれほど切実なテーマであってもそこにタイムラグがなければ言語表現として力を持ち得ない。時にそれは小説テクニックや作法と呼ばれたりするが、最も重要なのは物語との、もっと言えば主人公と作家との距離感である。切実なテーマであればあるほど作家は主人公に対して冷酷にならなければならない。それが小説細部のリアリティを生み、主人公を孤立させて読者を寄り添わせる。物語の主人公に人権はない。主人公への感情移入は読者の特権で、作家はテーマを表現するために冷たく主人公を突き放さなければならない。

「いまからでもあきらめることないですよ。子どもだけつくったっていいんだし。ていうか、あたしだったらその彼に連絡してみますけどね」

「ほんとですか」

「だって引きずってるんでしょ? 引きずってるってことは後悔しとるってことじゃないですか。あたしは立央くんのこと、まったく引きずってないですよ。ゼロです、ゼロ。それってなんでかわかります? やれるだけのことをやったからですよ。まちがってたかもしれないけど、やれるだけのことはやった」

親しい友人同志のように、沙穂とこんな話をしているのがふしぎだった。

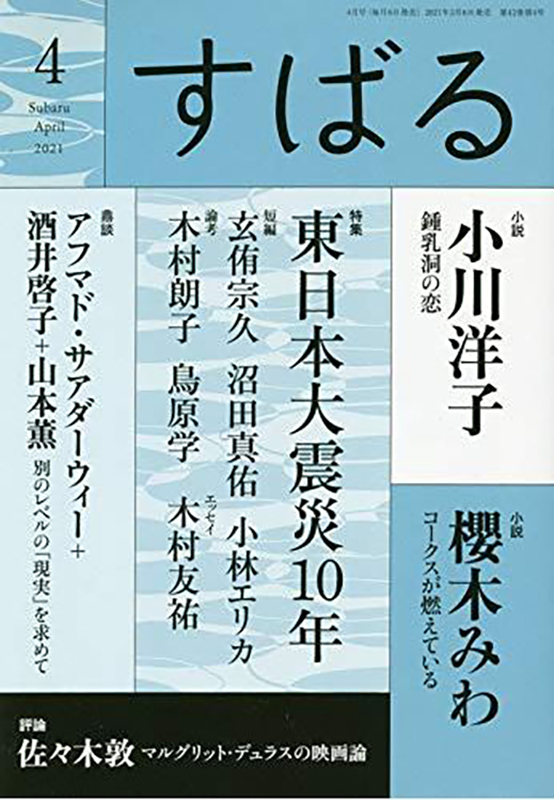

櫻木みわ「コークスが燃えている」

櫻木みわさんの「コークスが燃えている」の主人公は三十九歳のひの子である。小説家で本を一冊出しているがそれでは食べてゆけず、三年契約の非正規雇用で仕事をしている。生活は不安定だ。「私は氷河期世代の貧困女性の道を歩んでいて、そのまま四十になろうとしている」とある。作家がそれなりに親近感を抱ける女性が主人公になっているようだ。

ひの子は突然電話してきた沙穂と会うことにする。コロナ禍でリモートワークになり人との接触が減ったので人恋しいという理由があった。また沙穂はひの子の弟の立央と妊娠と結婚を巡って過去にトラブルを起こしていた。立央は医者で軽い気持ちで看護師の沙穂とセックスしたが、沙穂はそのセックスで妊娠し結婚してほしいと立央に迫ったのだった。沙穂は立央より八歳年上で二人の間に強い恋愛感情はなかった。

この話は立央が結婚を拒否し、DNA鑑定した上で養育費を払うと弁護士経由で沙穂に伝えたことで立ち消えになった。沙穂は一人で子どもを生んでシングルマザーとして育てている。その理由をひの子は五年ぶりに会った沙穂から聞く。沙穂は当時立央を含む病院関係者三人と肉体関係があり、子どもが誰の子かはわからないと言った。またそんなことはどうでもいいのだった。沙穂は子どもが欲しかった。さらに沙穂は「あたしは、立央くんが本当にすきやったんです。どんなことをしてでも立央くんの子どもがほしかったし、ぜったいに立央くんと結婚したかった」と言いつのった。

弟とのトラブルが終わっていることもあり、ひの子は奔放で、しかし正直でもある沙穂に興味を抱く。沙穂に問われるままに自分の恋愛話をしてしまう。ひの子には十五歳年下の春生という恋人がいた。別れてしまったがひの子はまだ春生との恋愛を引きずっていた。そう告白すると「あたしだったらその彼に連絡してみますけどね」、「やれるだけのことはやった」と思えなければ未練は断ち切れないと沙穂は言ったのだった。

「うーん。そう・・・・・・」

先生の、この間合い、声の調子、しゃべりかた。

「成長が止まっています。心音ももうしていません」

「そうですか」

予感していたはずなのに、かなしみが突きあげた。両手でまぶたをおさえ、歯をくいしばって声をころした。下着を穿き、洟をかみ、リュックを手に持って診察室に行く。医者は、赤ちゃんはまだ子宮の中にいて、この状態のままだと次の妊娠がしづらく、出血が続く原因にもなると説明した。(中略)

「先生。私、彼の実家の埼玉で妊娠健診を受けてから、東京に戻ってきてずっと病院を探してたんです。もっとはやくに病院をみつけて二度目の健診に行けてたら、こんなことにはなってなかったんでしょうか」

「それはまったく関係ないよ。大きさからみると八週目、おそらく埼玉の病院に行かれたすぐあとくらいに成長が止まっています。初期の段階だったということです。この時期の流産というのは、どうしようもないことなんです。ぜったいに自分を責めないで」

クリニックを出ると、まだつめたい霧雨が降りつづいていた。自分ひとりになった身体をむなしいものに感じた。

同

ひの子が春生に連絡すると彼はあっさり会ってくれた。思いの残るひな子は春生とセックスしその一回のセックスで妊娠した。春生はひな子の妊娠を喜びながら結婚と子育てという重圧で心が揺れる。春生の母親も息子が年上のひな子と結婚することに反対だ。しかしひな子は春生と結婚できなくても子どもを生みたい。一人きりで生きてゆくのではなく子育てして生きていきたいと思う。しかしひな子は流産してしまった。

女性にとって妊娠は一大事であり、またひな子は超はつかないにせよ高齢妊娠である。ひな子の流産は読んでいてグッと胸に迫るものがある。しかし小説的に言えばひな子の流産はある程度予測できる。そんな流れとして小説が紡がれている。

弟の立央と沙穂の関係に似て、ひな子は元彼の春生と以前のような恋愛関係がないままセックスして妊娠してしまった。しかしひな子は沙穂ほど奔放でも強引でも生活力旺盛でもない。ひな子は収入が少ないことを前提にできるだけの公的援助を受け、春生とその実家に可能な限りの援助をしてもらう約束を取り付ける。ひな子は妊娠を社会的コードに沿わせて安全に子どもを生もうとするのである。簡単に言えばそのレールに乗って無事安産で出産しましたというのでは小説にならない。

「わかれるってこと?」

「わかれたいと思っていたわけじゃないよ。自分の気持ちだけをいうなら、おれは遠距離になっても、ひの子とつきあいたい。でもそれは俺の勝手な都合で、ひの子のことを考えたら、わかれるべきなんだろうと思う。いまおれは子どものことは考えられないし、ほしいとも思えない。自分に準備ができて、ほしいと思うとしたら、それは数年先になると思う。そのときひの子は、出産するのがむずかしくなってる。だからおれが子どもを持つなら、それはひの子とじゃなくて、別のひととのあいだになるんだと思う」

「春生も、赤ちゃんのことをたのしみにしてるかと思ってた」

たのしみにしてたよ、と春生はやさしい声でいう。

「赤ちゃんがあのまま無事に生まれてたら、おれはひの子と籍を入れて、一緒に育ててたと思う。でもあれが、おれとひの子が一緒になるラストチャンスだった」

同

春生の言葉には本音と嘘と方便が入り混じる。それを指摘するのは意味がない。なぜならひの子が春生の曖昧な言葉を曖昧なまま受け入れてしまうからである。

物語要素は無数にあるようでいて有限なものである。恋愛・妊娠・出産と限定してゆけば自ずと限られてゆく。「コークスが燃えている」には小説を魅力的にするための必要十分な物語要素が散りばめられている。

しかしこの小説は思ったほどの切迫感がない。胸に迫らない。小説冒頭に登場する沙穂は立央との関係において、身勝手だが自分の本音をさらけ出して人間関係にケリをつけた。だが主人公のひな子は春生との関係を中途半端なまま放置している。自分の心も春生の心も曖昧に逃がしてしまった。絶望させるなら底の底までの絶望させなければならない。この小説を傑作にするための残酷さが少し足りなかったのではなかろうか。

大篠夏彦

■ 櫻木みわさんの本 ■

■ 金魚屋の本 ■

■ 金魚屋 BOOK Café ■

■ 金魚屋 BOOK SHOP ■