No.102『奥の細道330年 芭蕉』展

於・出光美術館(東京)

会期=2019/08/31~09/29

入館料=1000円(一般)

カタログ=1800円

帝国劇場にジャニーズの若手ホープ、King & Prince出演のDREAM BOYSを見に行くついでに出光美術館に寄った。すいません、嘘です。出光美術館に通じるエレベータは帝国劇場の入り口の脇にひっそりとあって、ジャニーズタレントのでっかい看板の下で、記念写メを撮る女の子たちに圧倒されたのだった。美術館に入るときは三十人くらいだったが、開演時間が近づいたのか、出た時には百人くらいに膨れ上がっていた。大半がティーンのおにゃのこたちは、実に楽しそうであった。「ん~この子たちはS席一万二千五百円のチケットを買ったのだな、ファンがいるのはまっことにありがたいものじゃ」としみじみ思ったのでした。

ただ木戸銭一万円超で、しかも一ヶ月近い公演を全席完売にするのは並大抵の努力ではない。ジャニーズのステージはテレビでチラッと見たくらいだが、劇団四季のミュージカルなどは何度か観劇したことがある。「大衆演劇だろ」とバカにして見に行くと度肝を抜かれる。劇場を出る時には「スゴイもんだな-」に変わっている。ワイヤーでの人間飛行も何度か見た。人間は当然空を飛べないわけで、「そこをなんとか飛んでもらえませんか」ということになると、相当無理することになる。俳優はにこやかに笑っているがやっぱりきつそうだ。それがちゃんと伝わる。要するに労力もお金もかかっているわけで、大規模商業演劇の席料は決して法外ではない。

で、出光の芭蕉展は木戸銭千円、図録代一千八百円でした。高いか安いか。ん~ビミョー。去年だっけな、大阪の柿衛文庫で新発見資料を伴う芭蕉墨跡展があったが、出光芭蕉展は美術館所蔵の芭蕉作品が九〇パーセントを占めていた。芭蕉真跡は二十点ほどであとは関連資料でした。「奥の細道330年」とあるのだから、正直なところもう少し『奥の細道』にフォーカスを当てた芭蕉真跡や資料を集めてほしかった。

ただま、私設美術館は切り口を変えて所蔵品を展示してゆくのが普通である。出光は唐津や仙厓和尚の展覧会になると所蔵品が豊富なので見応えがある。出光さんは今年アメリカの東洋美術コレクター、プライスさんから若冲代表作を含む二百点近い作品を購入したというニュースが流れたので、これからはなにかにつけて若冲作品を展覧会で見ることができるだろう。それはそれで嬉しいことである。

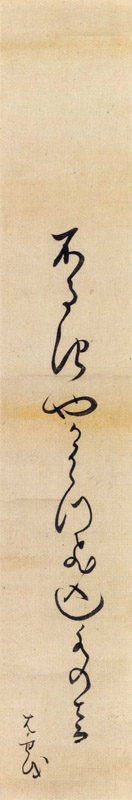

発句短冊『ふる池や』

松尾芭蕉 江戸時代 彩箋墨書 三五・六×横六・一センチ 出光美術館蔵

泣く子も黙る芭蕉代表句「古池や蛙飛びこむ水の音」の短冊である。『野ざらし紀行』から戻った芭蕉が江戸深川の芭蕉庵で、貞享三年(一六八六年)の句会で詠んだ句だ。古い墨跡は古美術ということになるが、俳人の場合は当然代表句の揮毫作品の値段が高くなる。芭蕉の場合は圧倒的に「古池」である。子規なら「柿食えば」ですな。三百だと右から左だろうから、最低でも五百万くらいか。

ただし生前に俳人当人が、後世に代表句となる作品を把握していたとは限らない。俳人が好んで揮毫する句は詠むのに苦労したり、技巧を凝らした自慢の作であることが多い。しかし「古池」は生前から芭蕉代表句として知られていたようで、かなりの数が残っている。ただし精巧な贋作も相当数混じっている。芭蕉の筆跡は生涯を通じてかなり変わっているので真贋判定は難しい。代表句が書かれた作品はまずは贋作を疑ってみた方がいいですな。

それはともかく「古池」は芭蕉個人にとってのみならず、俳句文学にとっても最重要の作品である。「古池や蛙飛びこむ水の音」は誰が読んでも、あるいはどんな方向から読み込んでも単純な風景描写である。「や」の切れ字(いわゆる感嘆詞)が詩的感興をもたらしているとは言えるが、それを言い出せば「や」を含む俳句は腐るほどある。意味としては完全に説明できるのに、読む人に意味文脈以上の詩を感受させるから「古池」は名句なのである。

芭蕉は空前絶後の人である。短歌はもちろん能楽や茶道、華道といった日本文化は自然発生的だ。大成者はいるが長い前史を持っている。もちろん俳句でも芭蕉以前に室町連歌から続く俳諧の歴史はある。しかし俳句を文学のレベルにまで高めたのは芭蕉であり、俳句文学は「古池」一句を決定的な嚆矢とする。芭蕉以前と以後では俳句はまったく違う芸術になった。

つまり原理的に考えれば芭蕉「古池」一句だけで俳句文学の本質を説明できる。それは日本文化の本質論にもつながる。蕪村「菜の花や月は東に日は西に」、子規「柿食えば鐘が鳴るなり法隆寺」も構造的には「古池」とまったく同じである。単純な風景描写で謎は一切ない。にも関わらず散文的な意味以上の詩的感興を強く喚起する。

発句懐紙『きさがたの』ほか

松尾芭蕉 江戸時代 紙本墨書 縦三一・二×横三七センチ 柿衛文庫蔵

書状『杉風宛』

松尾芭蕉 元禄七年(一六九四年) 紙本墨書 縦一五・三×横一〇八・三センチ 出光美術館蔵

発句懐紙『きさがたの』は『奥の細道』の旅の途中、秋田の象潟で詠んだ芭蕉の二句と曽良、低耳の句、それぞれ一句が墨書されている。定稿『奥の細道』によると元禄二年(一六八九年)六月十七日に詠まれた。懐紙の芭蕉句は「象潟の雨や西施がねぶの花」だが、定稿では「象潟や雨に西施がねぶの花」に推敲されている。わずか二字の修正だが誰が読んでも推敲句の方がいい。曽良が『奥の細道』の旅に随行して、公刊されたのはなんと昭和十八年(一九四三年)になってからだが、『曽良旅日記』を遺したことはよく知られている。低耳は蕉門だが美濃の商人で、象潟あたりで数日間芭蕉一行と旅を共にした。低耳に世話になったのだろう、発句懐紙『きさがたの』は低耳と別れる際に、三人で読んだ句を芭蕉が清書して記念に与えたものである。

書状『杉風宛』は江戸で魚問屋――といっても幕府御用達の豪商――の杉山杉風に宛てた手紙で、芭蕉俳句では比較的よく知られた「菊の香や奈良には古き仏たち」が書かれている。今回の展覧会では書状は少なかったが芭蕉の書簡は面白い。芭蕉はさすがに天皇、将軍家とは繋がりがなかったが、藩の家老クラスの門弟はけっこういた。社会的地位は当然武士の方が上だが風流の世界はまた別のヒエラルキーである。芭蕉は絶対的な師として高級武士たちを指導していた。それに書簡を読んでいると、芭蕉が門弟の誰を信頼していたのかよくわかる。杉風は蕉門十哲の一人だけあって信頼篤かった。

発句懐紙『きさがたの』と『杉風宛』書状を見比べれば一目瞭然だが、芭蕉は俳句をしたためた短冊や懐紙と手紙を書き分けている。短冊や懐紙はゆったりとした筆運びで墨色も濃い。それに対して書簡は書き飛ばしている。もちろん丁寧な筆遣いの手紙も残っているが、それは親しい門弟宛てではなく、気の置ける高位の人に対しての場合が多い。記念となるような短冊や手紙類と、通信文としての手紙では筆跡が違う。このあたりが芭蕉真筆の面白いところである。

芭蕉の元禄時代、すでに俳諧師の社会的地位は定まっていた。人気俳諧師は多くの弟子を持ち、運座での採点役や添削などの謝礼で生活していた。富豪とまではいかないが、俳諧師として生活している人がかなりいたのだった。芭蕉もそんな俳諧師の一人で、日本全国どこに行っても宿を貸し酒食を供してくれる弟子やパトロンがいた。ただ返礼にいわゆるサイン代わりの墨跡を残すなら、もう少しリラックスした筆跡になりそうなものである。しかしあわただしい旅の途中であっても芭蕉の揮毫は謹厳だ。

発句自画賛『はまぐりの』

松尾芭蕉 江戸時代 紙本淡彩・墨書 縦二七・五×横三九・五センチ 出光美術館蔵

図録から書き写していて今気づいたのだが、出光さんの作品制作時代表記はざっくりしてますな。以前開催された唐津展では、唐津の制作年代は一般的には室町末、桃山、江戸初期に分類することが多いのだが、桃山時代で統一していた。発句自画賛『はまぐりの』の制作年代は「江戸時代」になっている。しかし江戸は長い。芭蕉作品はだいたいいつ頃詠まれたかわかっているので、「元禄時代」でいいのではあるまいか。

それはともかく発句自画賛『はまぐりの』は、芭蕉の自作句「蛤の生けるかひあれ年の暮」に、これも芭蕉筆の蛤の絵が添えられた珍しい作品である。芭蕉自筆の絵は少ないが残っており、絵の師匠は門弟の森川許六だった。許六との合作もある。

中国や日本では昔から能書が美術品として珍重されてきたわけだから、芭蕉の謹厳な書には、書を文字としてではなく、目で見て楽しめる美術にまで高めようという意図がある。ただ残念ながら芭蕉は能書ではなかった。絵も決して上手くない。古来芭蕉の墨跡が美術品としては珍重されてこなかった理由ですな。

ただ芭蕉の書は明らかに平安時代の流麗な仮名書きの書に倣っている。また旅に明け暮れた人には似つかわしくない、神経質なほど美しく端正な字を書こうとしている。倣うレベルに留まっていて作家の個性が感受できないという意味で、それが芭蕉を能書から遠ざけたと言えないことはないが、芭蕉がその文学(俳句と散文)だけでなく書に至るまで平安王朝文学の雅の意識を貫徹させていたのは確かだろう。芭蕉が理想としたのは西行、定家らの王朝歌人、それに白楽天などだが、彼らに憧れるのではなく、自らの文学を彼らの域まで高めたいという強い意志があったようだ。

芭蕉の俳句は千句に満たない。専門俳人としては意外なほど少ないが、数多く詠まなかったのではなく発表する作品を絞り込んでいたのだろう。俳句文学の最初の人、それも絶対的祖として芭蕉文学は様々に読解可能だが、書跡まで見てゆくと芭蕉は強い作品意識の人だったことがわかる。もしかすると日本文学で初めて、後世に自己の作品が残ることをはっきり意識した人かもしれない。しかも業平以来の日本の文人の伝統である、「身をえうなき者に思ひなし」た人だった。

与謝蕪村『盆踊り画賛』

与謝蕪村 江戸時代 紙本淡彩・墨書 縦二八・一×横三九・九センチ 出光美術館蔵

江戸俳句は贅沢に鑑賞すれば、芭蕉と江戸後期に現れた与謝蕪村の二人に集約される。蕪村にとっても芭蕉は絶対的な先師だった。蕪村は芭蕉『奥の細道』のテキストを筆写し、絵を添えた長い長い画巻も作っている。残っているのは四作ほどだが、書簡によると十本くらいの絵巻本『奥の細道』を作ったらしい。そのため古美術の世界ではときおり新発見の蕪村筆『奥の細道』が現れたりする。贋作とは限らない。蕪村筆『奥の細道』の写しのこともある。作者が写しだと明記しなかったり奥書を切り取ってしまうと贋作に化けることがある。

ただ蕪村が何度も芭蕉『奥の細道』のテキストを筆写していたのは重要だろう。肉体感覚で芭蕉に学んでいた。子規は俳句だけ読めば芭蕉よりも蕪村の方が優れていると言ったが、それはまったくその通りである。ただ蕪村俳句は芭蕉がいなければ生まれなかった。その原点はやはり芭蕉に、究極を言えば「古池」にある。子規は「明治の新俳句は蕪村の天明俳句を一歩進めただけのものだ」という意味のことを書いたが、それもまったく正しい自己認識である。

与謝蕪村『盆踊り画賛』は盆踊りをする男女に、「にしきぎの門をめぐりておどり哉」の句を添えている。ちょっと酷だが芭蕉発句自画賛『はまぐりの』と比べてみれば、絵も書も蕪村の方が格段に上だということがわかるだろう。略筆で躍動感ある盆踊りの男女を描き、書もそれに合わせて踊っている。『盆踊り画賛』というタイトルを読み次いで絵を見てもまったく違和感がない。書画一体の作品である。

五月雨や大河を前に家二軒

時鳥平安城をすぢかひに

心太さかしまに銀河三千尺

狐火やいづこ河内の麦畑

狩衣の袖の裏這う螢かな

大とこの糞ひりおはす枯野かな

いばりせし蒲団干したり須磨の里

鳥羽殿へ五六騎いそく野分かな

閻王の口や牡丹を吐かんとす

乾鮭や琴に斧うつ響あり

蕪村俳句には明瞭にある光景が浮かんでくるような作品が多い。写生とは限らない。「心太さかしまに銀河三千尺」「狐火やいづこ河内の麦畑」のように空想の句でも場面をくっきり描く。「閻王の口や牡丹を吐かんとす」「乾鮭や琴に斧うつ響あり」は蕪村の心象だが、それが具体物の姿で表されている。こういった句を書いた作家は蕪村以外にいない。

俳句の世界では蕪村と言えば俳人だが、蕪村は江戸後期京都画壇を代表する南画家であり、そちらの収入の方が多かったはずである。もちろん夜半亭を継承した俳句宗匠であり俳句に一生懸命だったろう。しかし画家であることが蕪村の俳句に大きく影響している。奇妙な言い方になるが、蕪村には専門俳人であって専門俳人ではないところがある。

芭蕉、そして「古池」が俳句の絶対的基盤であるということは、なにをどうやっても俳人はその表現地平から抜けられない、突出できないことを意味している。実際芭蕉以降の蕉門は、師の教えを忠実に守りながらじょじょに文学としては衰退していった。子規―虚子の写生俳句を墨守する現代の俳壇も基本的には同じ道を辿っている。

ではどうすれば俳句に新鮮な息吹を入れることができるのだろうか。蕪村の肩の力の抜けた、それでいて勘所を的確に抑えた書画はその大きなヒントになる。俳句では一生懸命に、真面目になりすぎてはいけないのだ。俳句の不意を衝く必要がある。芭蕉俳句は俳句が「わたしは俳句です」と言って現れたような顔をしているが、蕪村俳句は違う。俳句自身が「ああこんな表現もあるんだね」と驚くような作品である。

墨跡や俳画に限らず人間が意図して書き残したものは一種のテキストであり、それは必ず読み解ける。一番やってはいけないのは事大主義に陥って、芭蕉や蕪村を単なる先行テキストとして読み解いてしまうことである。芭蕉は紀行文の人であり蕪村は画家でもあった。彼らの書画を見れば、その芸術の全体的な膨らみが自ずとわかる。

鶴山裕司

(2019/09/10 15枚)

■ 芭蕉の本 ■

■ 鶴山裕司さんの本 ■

■ 金魚屋の本 ■