特集「俳句はなぜ〝旧かな〟なのか?」を見て、うーんと唸ってしまった。俳人は本当にアポリアが好きだ。アポリアとは解けない謎の意味である。俳句は名句・秀句を求めなければ書くのが簡単だが、非常に解明しにくい問題点をいくつか抱えている。ただし旧かなはもちろん五七五、季語は、捉え方によって二重の問題をはらむ。一つは形式問題である。もう一つが本当のアポリアである。

句誌の要請で俳人が旧かなや五七五、季語の問題を考えると、まず間違いなく形式問題に終始する。理由は簡単だ。俳人は俳句を書くことしか頭にないからである。形式的技術をごちゃごちゃこねくり回すことで、いい俳句が生まれると信じているかのようだ。だから句誌では最低でも年に一回、多いときは数回は五七五や季語、旧かな問題が蒸し返される。その都度相も変わらぬ主観的思い入れエッセイが並ぶことになる。問題を解く気がない、あるいは問題をこねくり回すことを生きがいにしているかのようだ。

私自身は、初心のころから旧かなを使用しており、今後もその態度を変えるつもりはない。それでは旧かなに対して、絶対的な信用(「信頼」ではない)を置いているかというと、全然そのようなことはない。(中略)

そのような不安定な根拠に基づく旧かなを使用し続ける理由は何か。(中略)

結局のところ、旧かなが好きで、旧かなで詠まれた俳句が面白いと感じること意外に、旧かなを使用する理由はないのである。旧かなが好きである限り、これからも旧かなで俳句を作り続けるであろう。

(中本真人「旧かなが好き」)

私は俳句と出会って以来、新かなで俳句を作っている。(中略)

ずっと私は新かなの文章を読み、新かなで文を書いてきた。俳句と出会わなければ、旧かなを使う分野が現代にも存在することを知らないままであったと思う。(中略)普段から新かなを使用している私が旧かなを使うと、どうも自分の言葉で俳句を作っていないように思うのだ。自分を繕った、嘘の言葉で作った俳句であるように思える。

これからも新かなで俳句を作っていくつもりだが、もし万が一、旧かなで作りたくなったら相当な訓練が必要になるだろう。

(杉浦圭祐「自分の言葉で」)

中本、杉浦氏の俳句作品の評価はまた別として、旧かな・新かなについてのエッセイの内容は相当に緩い。旧かなが好きだから旧仮名を使っているんだ、では何も言ったことにはならない。また「俳句と出会わなければ、旧かなを使う分野が現代にも存在することを知らないままであったと思う」というのはまた別のレベルの謎の言葉だ。俳句は古典文学でもある。過去の俳句作品は読んだことがなく、ひたすら自分の俳句を作ることに熱中しているので、生まれてから長く使い続けた新かなを使わなければしっくり来ない、と言っているように読める。こういったエッセイがまかり通るのは俳壇だけだ。

俳句では旧かなを使用しているというイメージが生まれたのは、「けり」「かな」「や」などの切れ字を使用すると作品がまとめやすくなり、読後感もすっきりするからである。言うまでもなく切れ字は文語体だから、それを使用すれば他の言い回しも文語調に統一される。実際俳句という表現で意識的に文語体切れ字を排除すれば、間違いなく作品数は減る。やってみればわかる。まったく旧かな切れ字を使わない作家で多作であれば、そこには強い作家思想がある。

ただし切れ字が江戸以前の文語体と今も密接に関係しているとは言えない。江戸以前の文語体意識がそのまま現代にまで入り込んでいるわけではないのだ。俳句の「けり」と文語体の「なりにけり」「けるかな」といった表現はコンテキストが違う。単に同じ言葉だからと言って、今も江戸と同質の感性が続いているわけではない。文語体と文語調は違う。口語の時代の文語調は基本的には修辞である。

俳句という短い表現では、芭蕉の元禄時代からすでに文語体切れ字は作品の調子を整え、余韻を効果的に表現するための一種の符号としてあった。俳句の旧かな遣いを江戸以前の文語体とイコールと捉える認識はいたずらに問題を混乱させる。元禄以降、現代に至るまで言葉は大きく変化し続けてきたが、こと俳句に関する限り、切れ字は普遍の符号として機能し続けている。江戸時代においても俳句の切れ字は日常言語と質の違うものだった。でなければ芭蕉を始めとする俳人が切れ字論を述べる理由はない。また歌人には古典に精通した作家がいるが、俳句を書き作句指導するのが仕事の現代俳人で文語文法に精通している者はいない。文語と言いながらその実切れ字の修辞的意味を考えているだけであり、それがあやふやなな文語文法知識と混交するから論旨が混乱するだけのことだ。

また言うまでもなく表記は表現内容と密接に関係している。小説や自由詩では表現したい内容に従って表記を変える。谷崎潤一郎のように擬古典文を使うこともある。俳句の大部分が文語体切れ字を使っている理由はその表現内容と密接に関係している。ヘプバーンなどの口語俳句の試みはあったが今ひとつ俳句愛好者の支持を得られないのは、俳句が俳句作家の個性を超えた一つの世界観を表現しようと指向しているからだ。それを考えなければ旧かな(文語体)を含む技法の問題は、常に上滑りしてゆくことになる。

旧かなで書くか、新かなで書くか。それは作歌姿勢と密接な関わりがある。自分が短歌で何を書こうとしているのかという問題意識がまず先行し、その目的を達成するために、文体や表記が採用されなければならない。一言でいえば、おのれを知るということになる。おのれを知ることは、おのれの生き方を知ることに他ならない。それは一大事といってよいのだ。

(喜多昭夫「おのれを知る」)

物事は原理原則を忘れずに考えなければ正しい方向に思考が進まない。また無理のある説明は禁物だ。感覚的にも論理的にも矛盾がなく、誰もが納得できる認識水準を目指さなければ奇矯な思考で終わってしまう。

喜多氏が書いておられるように、短歌では文語か口語かという表記方法と、作品の表現内容が密接に関係している。それは「おのれの生き方を知ることに他ならない」。つまり短歌は小説や自由詩と同じ自我意識表現である。少なくとも作家の自我意識をストレートに表現できる。また同時に俳句と同様の、作家の個性を超えたある普遍を表現することもできる。そういった普遍を目指す場合は口語ではなく文語調で作品をまとめた方が説得力が増すということだ。

少なくとも短歌では口語だからダメという発想はない。感覚的にもそうだ。しかし俳句は違う。「俳句は口語化すべきだ」という主張はわたしたちの感覚に抵触してしまう。それは多分間違っているという直観が働く。そしてこの直観は正しい。論理と真理は違うのだ。論理はそれ自体では無矛盾的に構成できる。Aは真でBは偽であるという論理でも、その逆でも無矛盾なら論理としては正しい。しかし真理は違う。その直観は論理を超える。そこに向かって論理を組み上げなければすべての努力は無駄になる。

俳人は俳句を書くことにばかり熱中するので、事大主義に陥りやすい。文学の世界で最もポピュラリティのある小説などに根深いコンプレックスを抱えながら、その一方で俳句万能主義的な傲慢を抱えがちだ。しかし俳句に関する諸問題を考える時は、最低でも短歌との比較検討は必須だ。短歌は変わり続けているのに俳句はぜんぜん変わっていない。芭蕉時代から基層となる表現基盤は同じだ。なぜなのかを考えなければ堂々巡りの主観論を繰り返すことになる。

曼珠沙華どれも腹出し秩父の子

木曾のなあ木曾の炭馬並び糞使る

死にし骨は海に捨つべし沢庵噛む

原爆許すまじ蟹かつかつと瓦礫あゆむ

海に青雲生き死に言わず生きんとのみ

青年鹿を愛せり嵐の斜面にて

銀行員等朝より螢光す烏賊のごとく

湾曲し火傷し爆心地のマラソン

粉屋が哭く山を駈けおりてきた俺に

無神の旅あかつき岬をマツチで燃し

霧の村石を投らば父母散らん

夢の中人々が去り二、三戻る

猪と鴉の遊ぶ秩父の昔かな

(「兜太100句」より)

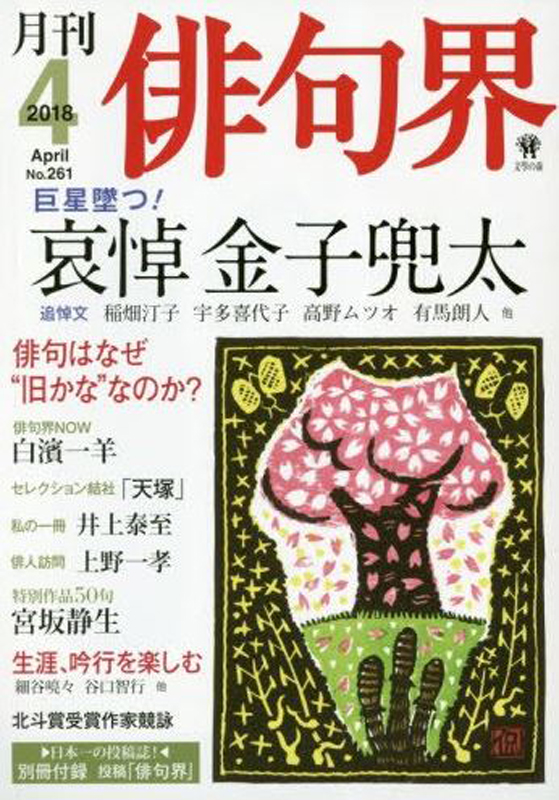

今号では二月二十日にお亡くなりになった金子兜太氏の特集も組まれている。代表句を読めば、兜太氏が俳句では敬遠されがちな強い自我意識を読み続けた作家だったことがわかる。にも関わらず長く俳壇の重鎮として尊敬された。その理由は彼の作品に公の意識が強かったからだろう。社会性俳句と呼ばれたその作風は、自我意識表現といっても世界と繋がっていた。その意味で芸術至上派である高柳重信の俳句原理論と双璧を為す前衛作家だった。

どの文学ジャンルでもそうだが、最初に新しい基軸を打ち出した人は尊敬される。その基軸が過去の遺産を踏まえ、未来の表現の糧になる場合はなおさらだ。俳句の世界は八〇年代くらいから停滞している。誰もがああなるほど、と興味を持って見つめる新たな基軸を打ち立てる作家が出ない。誤解を怖れずに言えば、兜太氏がお亡くなりになったことで氏の最良の功績は見えやすくなった。継承すべきなのは結社ではない。「海程」終刊も含めて兜太氏の遺産を考えるべきだろう。

岡野隆

■ 金魚屋の本 ■