小説を書くのは難しいのだろうか。身も蓋もない言い方をすれば、難しい小説を書こうとするから作品が完成しないのだ。従来とはどこか違う小説、書かれたことのない事件や思想が表現された小説を書こうとするから難しくなるのだと言ってもいい。では素直に物語を書こうとすれば小説を書くのは簡単なのか。その通り。身の丈以上の背伸びをしなければ、質はともかく小説を書くのはそんなに難しくない。スラスラと書ける。

ではそういった小説を書くとき、作家は何をしなければならないのか。一番重要なのはプロットである。小説は観念ではなく人間関係によって事件を起こし、その結果、できれば観念も表現しようとする芸術だから、プロットが立っていないとたちまち行き詰まる。ではプロットさえ立っていれば小説は完成するのか。しっかりしたプロットがあれば必ず完成はする。ただあらかじめ用意していたプロット通りに小説を書くと、それなりに事件が起こりきちんとした結末もあるのに「ん~なんだかな-」という作品になってしまうことが多い。どこかで登場人物たちの手綱を緩め、勝手に行動させなければならない。その案配がわかってくると、少なくともそれなりの大衆小説は書けるようになる。

「わたしは、もうしょうがないと思う、だって、二人の子は出来ないんだもん」

「そう、でも、だから、俺は、やっぱり京子との子供が欲しいんだ、けど、」と俊介は自分の頭を整理するように片手を頭に置き、一つ一つ確認するようにもう片方の手を動かしながら「俺には子供ができない、で、俺もやっぱり、知らない人の子供は、自信が無い、と思う」

「どういうこと?」

「どうじゃなくて」京子は少し強く言う。

「うん」

「え、何? どういうこと?」

「水口に頼もうと思うんだ」

「え?」

俊介がなにを言っているのか判らなかった。言葉の意味が判らなかったわけではない。判るのに抵抗があったから、判ろうとしなかった。

判った。

(前田司郎「愛が挟み撃ち」)

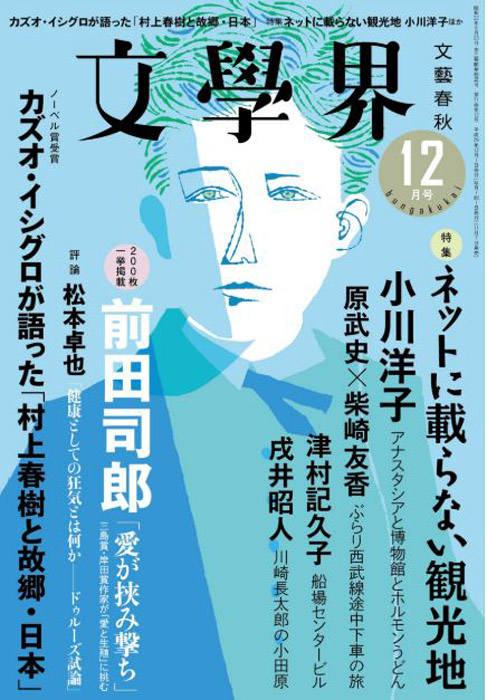

前田司郎氏は劇団五反田団の主宰で、岸田國士戯曲賞、三島由紀夫賞、向田邦子賞などを受賞なさっている。小説もお書きになり何度か芥川賞の候補にもなっている。「愛が挟み撃ち」の主人公は三十代も後半になろうとしている俊介と京子夫婦である。なかなか子供ができないので京子は産婦人科に不妊治療に通い始め、夫の俊介も検査を受けた。その結果、俊介は無精子症で子供ができないとわかった。漠然と欲しいとは思っていたが、どうやってもできないとわかると夫婦の子供熱は以前よりも盛んになる。人工授精や養子をもらうことも考えた。しかし俊介はそのいずれも退け親友の「水口に頼もうと思うんだ」と言う。京子は驚くが意外ではない。「判るのに抵抗があったから、判ろうとしなかった。/判った」とある。

ここまでが第一章である。夫婦の現在の生活と関係が描かれ、彼らが抱える不妊という問題が明らかにされる。第二章からは俊介が精子の提供を頼もうとしている水口との過去の関係である。少し乱暴なことを言えば、あらかじめ用意したプロットメモに沿って物語が動いてゆく気配がある。

俊介と京子が一緒になり、水口は俊介とこれまで通り親友として付き合うのが三人にとって一番である。もし、それよりも良い方法があれば教えて欲しいと、もう少し間接的な言葉を使って水口に問いただすと、水口は黙ってしまった。(中略)

「俺は京子となら結婚しても良いと思ってる」

と、俊介は言った。

水口は思わず「ハッ」と笑った。(中略)

「なんだよ結婚って、現実味ないだろ? まだ」(中略)

「俺は子供が欲しいんだ、幸せな家庭を築きたいんだよ」

水口はしばらく黙っていた。

「お前、そんな普通のこと言うなよ」

言って、テーブルを見た。

(同)

俊介と水口は大学の映画研究会時代からの親友だった。大学ではよくあることだが、水口はちょっとした短編映画を作りそれがサークルを中心に話題になっていた。いわゆる大学内スターだったわけだ。辛辣な調子で映画はもちろん、他人をも容赦なく批判する男でもあった。的外れなら単なる嫌われ者になるところだが、水口の批評は当を得ていた。おまけに水口は美男子で女性にもてた。京子は二人が通う喫茶店兼飲み屋のウエイトレスのアルバイトをしていて、劇団の女優でもあった。俊介は京子に強く惹かれる。しかし気がつくと水口が京子と付き合い始めていた。京子が出演した舞台を本人に向かって、糞味噌にけなしたにもかかわらず、である。

純文学的クリシェに沿えば京子を巡る三角関係は、男同士の疑似恋愛関係になるのが普通だろう。親友が魅力的だからその男が愛する女が欲しくなるのだ。この設定なら純文学的私小説が最も得意とする人間心理の機微を詳細に描くことができる。しかし前田氏は劇作家であり純文学プロパーではない。物語は基本的には演劇的事件を伴って進む。ただ純文学的クリシェを超えた衝撃と魅力があるのかといえばそうも言えない。

水口との仲は深く、京子のことはほとんど知らない。なのに京子が自分の中でとても大きくなっていた。それは単に京子が女で、水口が男だから、つまり性欲が、こつこつと時間をかけ築き上げた堅固で構築的な友情を、津波のような性欲が、短時間に圧倒的に飲み込んでしまった。

「やっぱり、どうしても」水口はそこで言葉を切った。

次に水口が何を言うか、俊介には判っていた。

「お前を愛してるんだ」

水口の声は、隣席の男の笑い声にかき消され、俊介の耳には届かなかったが、音がなくとも聞こえた。

「愛しているんだよ」

俊介はなんだかつまらないと思った。白けてしまった。

魔術の種を知ってしまったような、みんなが暗黙のうちに共有している公然の秘密を、得意げに暴いた間抜けを見るような目で水口を見た。

水口はついに、啜り泣いていた。

他の席の奴らに見聞きされていたら嫌だなと思った。

俊介は愛を信じていなかった。

(同)

そ、ホモセクシュアルオチ。まああり得べきプロットの一つだと思うが、ここまで読んで正直「白けてしまった」。「みんなが暗黙のうちに共有している公然の秘密」とあるから、俊介と水口の抑圧された恋愛関係を周囲の人たちは感知している。「愛を信じていなかった」とはあるが、俊介は妻の京子に精子を提供してくれるよう――それも実際に性交渉するよう頼むのだから、水口の愛をまったく受け付けないヘテロセクシャルではない。一種の偽装結婚話とも読める。また水口は大学時代に才気の片鱗を見せただけで、三十代後半になってもいつまでも仕上がらないシナリオを書き、アルバイトで生活している。よくいる〝俺はこんなもんじゃない〟男で魅力があると言われても説得力に欠ける。俊介のこだわりがなければ普通の男だ。

どうやって京子が妊娠するのかはこの作品のもう一つのオチだから控える。ただよくわかんないなー、と思う。この一作でうんぬんするつもりはないが、「愛が挟み撃ち」は決して出来のいい小説ではない。プロットメモに沿って順番に書かれていったことが手に取るようにわかる。プロット進行に頼りすぎているから登場人物の心理描写が場当たり的になり、今一つ一貫していない。またオチは作家にとっては衝撃的かもしれないが、心理ではなく事件(出来事)として書かれているので小説を読み慣れた読者の心にはさほど響かないだろう。

これまで文學界は私小説の牙城だと散々書いてきたが、新人賞受賞者以外の外から持ってきた作家には多かれ少なかれ当てはまらない。ただ何を持って来るのか、どんな小説を評価しているのかぜんぜん基準が見えない。雑誌は雑とはいえ、文學界のアイデンティティはどこにあるのだろう。作者の前田氏には申し訳ないが首を傾げる作品だった。偽装結婚した男のコンフェッション小説の方がまだしも純文学的で、もっと登場人物の心理が一貫しただろう。底に届いている感じがしない。「愛が挟み撃ち」がオール讀物や小説新潮掲載作品なら楽しく読み終えられたと思う。

大篠夏彦

■ 前田司郎さんの本 ■

■ 予測できない天災に備えておきませうね ■