『ジャコメッティ』展

於・国立新美術館

会期=2017/06/14~09/04

入館料=1600円(一般)

カタログ=2800円

『林間の空地、広場、九人の人物』

一九五〇年 ブロンズ 高六五×縦五二×横六〇センチ マルグリット&エメ・マーグ財団美術館、サン=ポール・ド・ヴァンス蔵

ただジャコメッティは頭でっかちのコンセプチュアル・アーチストではなかった。本質的に具象作家であることは古典的意味での彫刻家だということでもある。ジャコメッティは作品が消え去ってしまうという、彫刻家としてはあるまじき事態に激しく苛立ち、一メートルという大きさを自己に課して創作し始めた。像は大きさを取り戻したがどんどん痩せていった。

「デッサンを重ねることによって私はもっと大きな彫像を作りたいと思うようになった。が、今度は、驚いたことに、細長くなければ現実に似ないのだった」とジャコメッティは語っている。ジャコメッティは驚きっぱなしだ。わたしたちがすぐに思い浮かべる細い細い彫刻は、大きな作品を作ろうとして期せずして生まれた。

細くなっていった彫刻について、晩年近くに「通りを歩く男にはみじんも重さがなく、死んだ、あるいは気を失った男よりも軽い。自分自身の影を純化しながら、私が無意識のうちに実現しようとしたのは、この軽さなのだ」とも言った。ジャコメッティはパリのカフェで通りを歩く人々を漫然と眺めていて、現実の人間存在はロダンの彫刻のように重くないと突然気づいたのだった。

彼の興味は人間存在すべてに及ぶ。ある女性の彫像について「僕が作りたかったその女性の彫刻は、通りで彼女を少し離れて見たまさにその瞬間の彼女のその見え方を非常に正確に実現することだった」と語っている。ジャコメッティの考える人間の本質には「見え方」も含まれていた。

一九五〇年頃から群像形式の彫刻が増える。単に痩せた彫刻を立たせるための台から、人間の見え方を表現するための空間に変わったのだ。古典的絵画教育で遠近法の技法は習得していたが、ジャコメッティはあくまで自分の目に忠実だった。彼の目がある人や物に集中すると遠近感が失われた。その目の経験をアフリカや日本の浮世絵など既知の平面画法には目もくれず独自の方法で表現しようとした。

『林間の空地、広場、九人の人物』についてジャコメッティは、「この広場にはある特定の場所があるのがわかっているが、頭部が、その場所にあった石の代わりをしている」と語っている。現実の広場を彫刻で表現しようとしたのだ。それには二十年かかったと言っている。彼独自の黄金分割的配置で構成された作品である。

また群像作品はドゥルーズ=ガタリが現代世界のモデルとして提示したリゾームを先取りしている。中心はなく調和がある。ジャコメッティは人間や物への強い興味が遠近法を無化してしまうことに驚いた。現実の人間存在が軽いことに気づき世紀の大発見であるかのように、腰を抜かすほど驚いた。そしてその経験を見たまま表現しようとした。こんなに刺激的で面白い美術家はめったにいない。

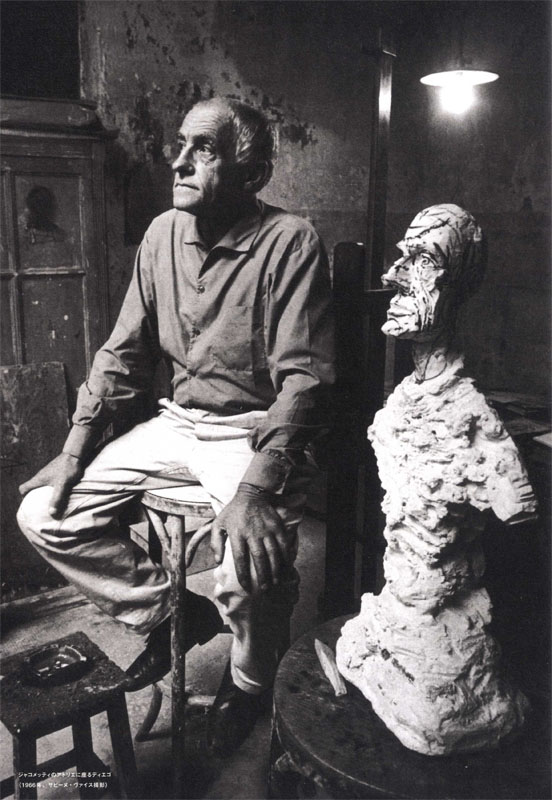

『ジャコメッティのアトリエに座るディエゴ』

一九六六年、サビーヌ・ヴァイス撮影

長時間同じポーズを取ることを要求したため、セザンヌのモデルは妻オルタンスなど数人に限られていた。ジャコメッティも同様で、彼が求める辛抱強いモデルになるのは大変だった。矢内原は「ちょっと私が身動きすると、一心にわたしを注視して仕事をつづけていた彼は大事故に遭遇したかのようにアッと絶望的な大声を出すのである」と書いている。鋳物職人でジャコメッティの石膏型からブロンズ像の鋳造も行っていた弟ディエゴもまた、仕事の伴侶というだけでなくジャコメッティの良きモデルだった。

一九六六年にジャコメッティのアトリエで撮った、ディエゴをモデルにした石膏型の写真がある。抽象化されているが驚くほど似ている。長い時間をかけてデッサンを重ねれば、ジャコメッティはある人間の本質に迫るような作品を作ることができた。ただまたしてもそれが頭を中心とした上半身になりがちなことに悩んでいた。部分に集中すれば全体が失われ、全体を表現しようとすると部分の緻密さが曖昧になる。ジャコメッティは決して自己の表現に満足しない作家である。

『マルグリット・マーグの肖像』

一九六一年 油彩、カンヴァス 縦一四五×横九五センチ マーグ・コレクション、パリ蔵

『書物のための下絵Ⅰ』

一九五一年 鉛筆、紙 縦三八・五×横二八センチ マルグリット&エメ・マーグ財団美術館、サン=ポール・ド・ヴァンス蔵

特定の人物の本質的内面まで表現したい時、ジャコメッティは必ずといっていいほど正面からデッサンする。対象の心の襞まで表現するかのように執拗に線を重ねてゆく。『マルグリット・マーグの肖像』のように油絵にすることもある。重ねられた線の中に人物の輪郭が浮かび、色が重なり合って打ち消し合うグレーのモノトーンになってゆく。時間をかけて制作した矢内原やジュネの肖像画もほぼ同じタッチで仕上がっている。しかし人間存在一般を描こうとするときは筆致が変わる。

『書物のための下絵Ⅰ』はリトグラフ制作のために描いたデッサン原画である。リトグラフ用の鉛筆は「速く描くための唯一の画材で、そのかわりまた手を入れたり、消したり、ゴムを使ったり、やり直したりすることができない」。ジャコメッティはリトという表現目的と画材の特徴を活かして浮遊するような軽い人間を描いた。

ジャコメッティの表現欲求は部分(極微)と全体の間を往還する。それを彫刻という立体作品で統合するのが彼の目標だった。デッサンや油絵はそのための試行錯誤であり、ジャコメッティのドローイングのほとんどは未完という印象を与える。

矢内原はアトリエでのジャコメッテイの様子を「疲れ切って一日の仕事を終えるとき、彼はきまってこう言うのだ。『今日はずいぶん進歩した。しかしまだまだ全部が嘘だ。実際の顔はこんなものではない。明日こそは、少しは正しく描くことができるだろう』」と描写している。矢内原は留学中にモデルを始め、帰国してからも延べ二百三十日も日本から遠く離れたジャコメッティのアトリエに通った。しかし矢内原の肖像は完成しなかった。だがジャコメッティ作品は完成・完結した作品より魅力的だ。無限の可能性を感じ取れるからである。完璧な作品より可能性を夫含んだ未完成作品の方が次世代の作家には魅力的でありインスピレーションを与えるのだ。彼がいまだに現代作家たちに影響を与え続けている理由である。

『犬』

一九五一年 ブロンズ 高四七×縦一〇〇×横一五センチ マルグリット&エメ・マーグ財団美術館、サン=ポール・ド・ヴァンス蔵

『猫』

一九五一年 ブロンズ 高三二×縦八二×横一三センチ マルグリット&エメ・マーグ財団美術館、サン=ポール・ド・ヴァンス蔵

ジャコメッティには珍しい動物の彫刻である。ただ制作動機は異なる。『犬』についてジャコメッティは、ある中国犬を長く記憶していて、雨の日に悲しみを抱えて通りを歩いていたときに自分が犬になったように感じたので制作したと語っている。この彫刻の犬は自分に、雨の中で感じた悲しみにはちっとも似ていないように思うとも話しているが、ある日の抽象的心象を具体化した作品である。

それに対して『猫』は弟ディエゴの家に住みついていた実在の猫がモデルである。この猫はジャコメッティの家にも現れたが、「似たものであるように見せかけることができているのは頭部だけだ。ぼくはいつも猫が正面からぼくのベッドに向かってくるのばかり見ていたからね」と語っている。猫の顔は具象だが胴体は省略したということだ。人間がモデルなら頭部か上半身しか作品化できなかったはずだが、猫がモデルだからスラリと全身まで作ることができたのだろう。

いっけん痩せていていつものジャコメッティ彫刻に見えるが、彼は作品ごとに異なる試みをしている。抽象的思念に具体的な形が与えられ、現実の人や動物が極度に抽象化される。どちらの場合も極限まで夾雑物が取り除かれ、ジャコメッティが捉えた本質だけが消滅ギリギリのところで残される。手に取ることができるような人と事物の本質把握を目指して極端な抽象彫刻を生み出した作家。その作品でも、言葉でもジャコメッティには驚かされる。彼自身があきれるほど素直で正しい直観的驚きをもって、常識に覆われた現実の背後から新たな本質をつかみ出してくれるからである。

ジャコメッティの大きな彫刻は、今では二桁、三桁に届く億単位で売買されているので到底買えない。だけど万が一億万長者になったら真っ先に欲しいなぁと思う作品である。玄関に置いて帽子掛けにするのもいい。ただ置物という感じはしないでしょうね。いっしょに暮らしてゆく親しい同居人でときどき「やあ」と話しかけ、まじまじと見つめ、見つめられるような生きた彫刻である。(了)

鶴山裕司

■ ジャコメッティ関連コンテンツ ■

■ 予測できない天災に備えておきませうね ■