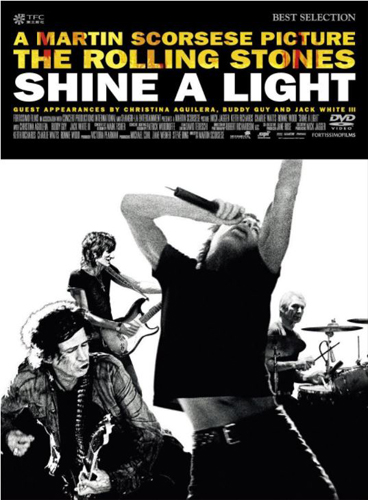

ちょっと前に夜中にBSをつけたら、マーティン・スコセッシ監督の音楽ドキュメンタリー映画『ザ・ローリング・ストーンズ シャイン・ア・ライト』をやっていた。二〇〇八年公開で映画館で見たが、また最後まで見てしまった。二〇〇八年当時、ミック・ジャガーとキース・リチャーズは六十五歳、ロニー・ウッドは六十一歳、チャリー・ワッツは六十七歳である。彼らはもちろん超人ではなく、年齢相応の健康不安や人間的悩みを抱えているだろうが、二時間以上のステージを平然とこなしてしまうのはやはりすごい。

で、ストーンズのパワフルなコンサートを見ながら、ふとSMAPを思い出してしまった。アイドル・グループだろうとロック・グループだろうと、愛憎入り交じるグループのブレーク・アップはもの悲しい。『ハンプティ・ダンプティ塀に座った/ハンプティ・ダンプティ落っこちた/王様の馬と家来たちが寄ってたかっても/ハンプティを元に戻せない』である。ただ解散によって、初めてグループの力を痛感させられるのも確かである。

ストーンズのメンバーはそれぞれ個性的で魅力的だ。ロニー・ウッドはバンドでは黒子的だが、ソロのブルース・シンガーとしても十分やっていけるいい声をしている。チャリー・ワッツのジャズ・ドラムも素敵だ。ただミックやキースのソロコンサートに行く人はそうとうなファンだろう。ストーンズが現役である限り、やはりメンバーが揃ったコンサートが見たい。全面禁煙の東京ドームでタバコを吸えるのはステージ上のキースとロニーだけだが、演出とはいえ不良ロック・グループの原点を感じさせて楽しい。ほかのメンバーがキースたちの姿勢をオーソライズしているわけだ。メンバーがそれぞれの役割をきっちりと果たしているからロック・グループは魅力的である。

And there’s a score of harebrained children

They’re all locked in the nursery

They got earphone heads they got dirty necks

They’re so 20th century

Well they queue up for the bathroom

Round about 7:35

Don’cha think we need a woman’s touch to make it come alive?

You’d look good pram pushing

Down the high street

Come on now, honey

Don’t you wanna live with me?

無鉄砲なガキどもは

子供部屋に閉じ込めりゃいい

イヤホンをして首筋の汚れた

二十世紀のガキどもさ

あいつら朝の七時三十五分になりゃ

トイレ待ちの列を作る

でも楽しく暮らすには女のぬくもりが必要だろ?

ベビーカーを押す君は素敵だぜ

そのまま大通りを闊歩しろよ

ほら、ハニー

俺と一緒に暮らしたいだろ?

(”Live with me” by Jagger, Richards)

テレビをつけたらちょうどクリスティーナ・アギレラがゲストで登場して、ミック・ジャガーといっしょに『リヴ・ウィズ・ミー』を歌っていた。アギレラさんはプラチナ・ブロンドの髪で、ステージ上がパッと明るくなった。欧米のアーチストが髪をブロンドにしたがる理由がわかるなぁと妙なことに感心してしまった。ちなみに『シャイン・ア・ライト』はドキュメンタリーとはいえスコセッシ監督作品である。よく見ると観客席最前列に、モデルらしい若くてキレイなお姉ちゃんたちをずらりと並べている。カメラに写っちゃうのだから当然といえば当然の演出ですな。

それはともかく『リヴ・ウィズ・ミー』は一九六九年の作品で、子連れのバチェラーとおぼしき男が女を口説いている。子供は反抗的で使用人はどうしようもないヤツらだけど、と家の内情を暴露しながら、『どうだ、俺と一緒に暮らしたいだろ? 暮らしたくなるだろ?』と身勝手に歌っている。今ならどうということのない歌詞だが、六九年当時、自己中心的な都合をあからさまに押しつける男の姿は新しかった。日本では儒教的なお父さんお母さん像が求められていた時代である。イギリスでもこの歌に眉をしかめるジェントルマンがまだ大勢いただろう。

同時代のライバル・グループだったビートルズはこういった歌は作っていないから、『リヴ・ウィズ・ミー』はストーンズの反社会的な悪ガキぶりが発揮された曲の一つである。ただそれは、ストーンズがブルース・ロック・グループの出自であることの表れでもある。ブルースは人間の怒りや悲しみや喜びをストレートに表現する音楽である。

I gave you a brand-new Ford

You said I want a Cadillac

I bought you a ten dollar dinner

You said thanks for the snack

I let you live in my penthouse

You said it was just a shack

I gave you seven children

And now you want to give them back

Yes, I’ve been downhearted baby

Ever since the day we met

I said our love is nothing but the blues

Baby, how blue can you get?

新車のフォードを買ってやると

キャデラックがよかったわとお前は言う

十ドルのディナーを運んでやると

軽食ありがとうって言う

ペントハウスに住まわせてやると

こんなのボロ小屋よと言う

七人も子供をさずけてやったのに

今じゃ全部返してあげるわよって言うんだ

ああ、俺はものすごく憂鬱だ

初めて会った日から

俺たちの愛はブルース以外のなにものでもありゃしない

だけどベイビー、お前はぜんぜんブルーじゃないよね

(”How Blue Can You Get” by Jane Feather, Leonard Feather)

ジョン・ベルーシとダン・エイクロイド主演で大ヒットした『ブルース・ブラザース』(一九八〇年)という映画を覚えておられる方は多いだろう。興行的にはダメダメだったので話題にならなかったが、一九九八年に続編の『ブルース・ブラザース2000』が公開されている。この続編、すごくいい。アメリカのショービズ界の〝売れてる順〟ではなく〝R&B序列〟で映画が作られているのである。当然、映画の中の両巨頭は、ジェームズ〝セックス・マシーン〟ブラウンとB.B.キングになる。

『How Blue Can You Get』は映画のクライマックス近くで、B.B.キングがルイジアナ・ゲーター・ボーイズというオールスター・バンドを引き連れて歌う曲である。エリック・クラプトンやスティーヴ・ウィンウッド、ジェフ〝スカンク〟バクスターらそうそうたるミュージシャンがバックバンドの一員として参加している。ストーンズの『シャイン・ア・ライト』にゲスト出演したボ・ディドリーもバックバンドの一人で、当然のように最前列にB.B.と並んでいる。『How Blue Can You Get』は一九四九年に初めてレコード録音された古いブルースで、B.B.が独自のアレンジと歌詞で好んで歌った。

『ブルース・ブラザース2000』のライブは恐らく一発撮りで、B.B.キングが『七人も子供をさずけてやったのに/今じゃ全部返してあげるわよって言うんだ』と歌うと、いい年のオジサンオバサンになったロッカーたちがバックで大受けしている。『How Blue Can You Get』はユーモラスだが、ブルースには恋人や夫や妻をあしざまに罵る歌がけっこうある。イギリスは本来、もってまわったレトリカルな皮肉の国だ。アメリカの黒人たちが歌ったブルースがレコードになってイギリスに入って来なければ、ストーンズのようなバンドは生まれなかっただろう。

Gold Coast slave ship bound for cotton fields

Sold in the market down in New Orleans

Scarred old slaver knows he’s doin’ all right

Hear him whip the women just around midnight

Brown Sugar, how come you taste so good

Brown Sugar, just like a young girl should

Drums beatin’ cold English blood runs hot

Lady of the house wonderin’ when it’s gonna stop

House boy knows that he’s doin’ all right

You should have heard him just around midnight

Brown Sugar, how come you taste so good

Brown Sugar, just like a young girl should

ゴールド・コーストから奴隷船がコットン・フィールドに向かう

ニューオリンズのマーケットで売り払われ

顔に傷ある老いた奴隷商人はまともな商売だと思ってる

ヤツが真夜中になんて女たちに囁くか耳を澄ましてみろよ

ブラウン・シュガー、なんていい味なんだ

ブラウン・シュガー、まるで若い女みたいだぜ

ドラムのビートが冷たいイギリス人の血をたぎらせる

家の女主人はいつ騒ぎが終わるのかやきもきしてる

ハウス・ボーイは正しいことをしてると思ってる

あいつが真夜中になんて言うか耳を澄ましてみろよ

ブラウン・シュガー、なんていい味なんだ

ブラウン・シュガー、まるで若い女みたいだぜ

(”Brown Sugar” by Jagger, Richards)

『シャイン・ア・ライト』の冒頭には、スコセッシ監督がコンサートのセット・リスト(曲順)がなかなか手に入らなくてイライラするシーンが映っている。スコセッシ監督は段取り君として知られており、それはドキュメンタリー映画でも変わらないのだ。結局、コンサート最初の曲は『ジャンピング・ジャック・フラッシュ』で、キース・リチャーズのアップから始まる。最初の曲と同様に気になるのがアンコール曲で、『ブラウン・シュガー』がアンコール一曲目である。

『ブラウン・シュガー』は訳してみると、今なら差別だなんだのと批判されてヤバイんじゃないの、といった内容である。ただストーンズのルーツを示す曲だと思う。B.B.キングやマディ・ウォーターズらのディープなブルースが彼らの基盤なのだ。ヨーロッパの奴隷商人がアメリカに黒人たちを連れて行き、辛い生活の中から露骨で悲しく、底抜けに陽気で猥雑なブルースが生まれた。それがヨーロッパに伝わって『冷たいイギリス人の血をたぎらせ』たのである。

『ブラウン・シュガー』は一九七一年リリースで、発表当時は単にノリのいいヒット曲の一つに過ぎなかった。しかし時間が経つとその意味合いが違ってくる。ロックン・ロールの歴史は一九五〇年代末から現在までのたかだか六十年ほどに過ぎない。様々な電子楽器が加わったが、ほとんどのバンド構成は初期からぜんぜん変わっていない。六〇年代から七〇年代初期に作られたナンバーは、ロックの出自を示している曲が多いのである。

I can’t get no satisfaction, I can’t get no satisfaction

‘Cause I try and I try and I try and I try

I can’t get no, I can’t get no

When I’m drivin’ in my car, and the man come on the radio

He’s tellin’ me more and more about some useless information

Supposed to fire my imagination

I can’t get no, oh, no, no, no, hey, hey, hey

That’s what I say

俺は満足できない、ぜんぜん満足できないんだ

試してみたよ、試して試して努力してみたよ

でも満足できない、ぜんぜん満足できないんだ

車を運転してるとラジオで男がしゃべり出す

どうでもいい話しをしゃべってしゃべってしゃべりまくって

俺のイマジネーションに火をつけようとする

だけどダメだ、ぜんぜんダメなんだ

俺が言いたいのはそれだけ

(” (I Can’t Get No) Satisfaction” by Jagger, Richards)

『シャイン・ア・ライト』最後の曲がなんだったか覚えていなくて、テレビを見ていて、ああ、『サティスファクション』だったのかと改めて思った。偶然かもしれないが、これもまた実にローリング・ストーンズらしい選曲である。ソングライターに限らないが、創作者が若い頃に何気なく作った作品の意味を、後になって思い知ることはいくらでもある。ストーンズにとって『サティスファクション』はそういった曲の一つだろう。「ぜんぜん満足できないからバンドを続けている」。ストーンズが現役である理由はそれだけだと思う。

ロック・バンドに限らず、グループは世の中にいくらでもある。やることがなくなったら、またグループの限界が見えてしまったら、解散すべきなんだろうなと思う。もちろんさまざまな世俗的理由で、とっくに賞味期限が切れているのに活動を続けているグループだってある。でもそれは周りの人に伝わってしまう。「仕方ないね」という目で見られている。それは解散するより辛い状態かもしれない。

ストーンズが現役なのは、彼らがまだ攻め続けているからだろう。ヒット曲を連発することを義務づけられたロック・バンドから、世界最高峰のレジェンド・バントとなり、ガキの頃のようにステージ上で暴れまくるライブ・バンドに回帰している。だからライブ・ドキュメンタリー映画が説得力を持つ。魅力的なライブを行うには、肉体の老いに反比例するような強い精神が必要だ。それは剣呑さと醜さと紙一重の強さでメンバーの顔に表れている。若々しくこぎれいなまま老いてゆく男なんて気持ち悪い。男の子がカッコよく年取るのは難しいのである。

鶴山裕司

■ ロック映画の名作数々 ■

■ 予測できない天災に備えておきませうね ■