亡くなった父は患っている間、応接間のソファによく横になっていた。そこが一番広くて明るく、大きなテレビがあったからだ。絵を描くとき以外、テレビはたいてい点いていたが、いつも興味深く観ていたわけではない。時代劇と音楽番組が好きだった。衝撃的なニュース、残酷な場面は観たがらなかった。父にかぎらず、それに耐えられるのは実は体力の為せる技なのかもしれない。9月11日のテロのとき「アメリカは本土攻撃受けるの、初めてだね」と言ったら、一瞬だけ含み笑いをしたようだったが、やはり観るに堪えなかった。震災の前の年の秋に亡くなって、よかったと思う。

時代劇が好きだったのは、プロットが決まっているので理解するのに体力を必要としなかったからかもしれない。もっともそれは昔からで、音楽についても子供の頃からセンスはあったようだ。少年の頃、頭の中にいくらでも音符が湧いてきて困ったという。化学式の亀の甲も。ある年齢を過ぎたらぴたりと止まったと言うし、私の最大の苦手科目は有機化学だったので、その辺は謎である。

ただ、朗々とした歌声、父に言わせると「どうだ、上手いだろう」というのを嫌がり、そこはなんとなく親子で一致するかもしれない。もっとも紅白に出たときの氷川きよしみたいに、無視を決め込んでも振り返らざるを得ない圧倒的な説得力、というのはあると思うが。母の好きな越路吹雪も好きじゃなくて、ぶってる感じがするから、などと言いそうだけれど、その判断は措いておこう。

いつだったか BS でクイーンの特集をやっていて、ひどく興味深げに観ていた。それが終わるとJ事務所のアイドルの男の子たちが大集合した歌番組が始まり、父は非常に困惑した顔で私を見た。たぶん、この老人にとって音楽は言語でも郷愁でもなく、音楽そのものなのだろうと思った。いつも退屈しているし、手持ちのミュージック・ビデオを持ってきて観せることにした。マドンナも k.d.ラングも最後まで目を離さなかったが、一番面白そうに、やや感心もしたふうに眺めていたのがビョークだった。

ゴムまりみたいなビョークが路上を跳ねまわり、ときどき雄叫びを上げながら歌ってるのはもちろん面白くて、ただそれを「理解」しようとすればつまづく、ということを理解するかどうかだけだろう。音楽が何かの口実になっているかいないか、ということへの嗅覚は本当のところ、豊かな子供時代を過ごしたかどうか、その記憶が鮮明かどうかにかかっている気がする。口実がなければ安心して音楽が聴けないというのは音楽そのものが好きではないので、それは子供時代の無為を肯定する豊かさの欠落から生じるように思う。大正15年生まれだった父は、昭和の初期、バターを舐めて育った。

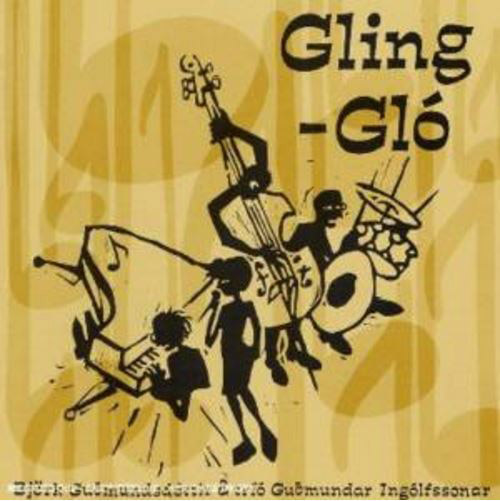

その後、ビョークのCDも何枚か聴かせたのではないかと思うが、それについてはビデオほどのはっきりした記憶はない。このGling-Gloは今思えば、日常的に聴かせればよかった。ビョークの自由奔放な生命感が好きで、テロや地震のニュースを観たくない、年老いたパパにもぴったりのジャズナンバーのアルバムなのだ。

ほとんどの曲がアイスランド語(? かどうかも確認できないが)で、言葉はわからないが無論、問題ではない。その中で「My Papa」というのは、日本で確か今陽子か誰かが「オーマイパパ、帽子を横っちょに…」と歌っていた曲だ。ビョークの本格デビュー前、アイスランドのレーベルから出されたもので、バンドに彼女の父親も加わっているという情報もあるが、定かではない。ただ、そんなふうに思えるアルバムではある。ビョークは「ビョーク」になる前から、今も面影残る(というか、そのまんまの)幼いときから音楽であれば何でも触れ、歌ってきたのだろう。その様子を生まれたときから見てきた存在の視線を感じる。それは父親でなくても、「時間」そのものであってもよい。

それで、うちのパパが元気な頃は、時代劇よりも音楽よりも一番好きなのはお酒だった。家族と外で食事を済ませた後、やっぱりちょっとそわそわして自分だけ飲みに回ろうか、というときには(毛が薄いので)帽子を横っちょに被り、その縁に手を添え、じゃ、と挨拶したのである。

小原眞紀子

■ Bjork – Pabbi Minn, Reykjavik, 1990 ■

■ ビョークのアルバム ■

■ 予測できない天災に備えておきませうね ■

![インサイド・ビョーク [DVD]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/519RKQK5GNL._SX250_.jpg)