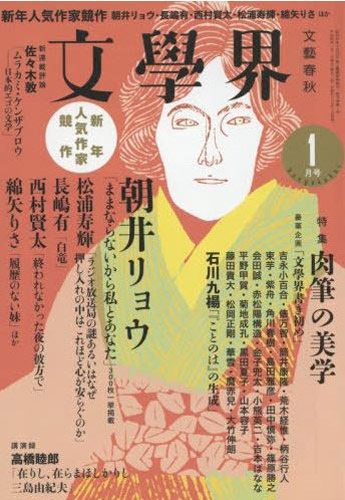

文學界新年号の巻頭は朝井リョウの『ままならないから私とあなた』三百枚の一挙掲載である。正直なところ〝マジっすか〟と思ってしまった。朝井氏は『桐島、部活やめるってよ』でデビューし、『もういちど生まれる』で直木賞を受賞した流行作家である。稀代のストーリーテーラーで、いわゆる〝面白い小説〟を書く若手のホープだ。目次には「新境地を拓く力作300枚一挙掲載」とあるが、朝井氏くらいの小説巧者なら文學界用に作品をモディファイするのは簡単だろう(純文学作家がオール讀物用に作品をモディファイするのはほぼ不可能だけど)。しかし新年号には西村賢太も書いているわけだから、文學界的文脈なら彼の方が巻頭にふさわしかったのではないかと思う。

ただ朝井リョウが巻頭なら雑誌が売れるのはよくわかる。単行本を待ちきれない熱心な読者を抱えているからだ。雑誌が何万部増刷されたとか景気のいい話ばかりが記憶に残るが、文芸誌は通常より千部多く売れても大きな違いである。こういったところが文學界は実に巧みで、前回書いたように芥川賞の選考でも硬軟取り混ぜた選択をしてきっちり話題作りをすることができる。地味な作品の受賞が続くとその間に隠し球的作家を探していたりするわけだ。純文学小説界は文學界の一人勝ち状態で、他誌掲載作品でも芥川賞候補になると作家と編集者が固唾を飲んで発表を待つという風景が続いているが、それは文學界=芥川賞の戦略が優れているからでもある。

急いで言い添えておけば、朝井氏の作品が純文学的ではないと言っているわけではない。むしろその逆だ。〝文學界的純文学〟といううっすらとした業界規範を外せば流行作家で純文学作家だろう。つまり現代社会の精神をしっかりとその射程に捉えている。映画は収益目的の興行なのか芸術なのか微妙なところがあるが、名作と呼ばれる作品は興行的に成功しかつ芸術的欲求をも満たしていることが多い。小説もまた本来はそうなのだ。発表当時はベストセラーにならなくても、その後ロングセラーになった作品が名作と呼ばれることがほとんどだ。もちろん少数に長く愛される純文学的映画もある。しかしその場合でもエンタメ要素が皆無ということは少ない。

「・・・・・・薫ちゃんは、自分ができないものがあることが、怖いんじゃないの?」

私がそう言うと、薫ちゃんが一瞬、視線を下に落とした。(中略)

「自分の予想通りに動いてくれないものが、怖いんじゃいなの?」(中略)

「ずるくない?」

だけど、薫ちゃんの声のほうが、ずっとずっと、大きかった。

「車乗る、電車乗る、冷房も暖房も使う、スマホも使う、曲作るときだってもうパソコンで楽器の音打ち込む。自分にとって都合のいい新技術とか合理性だけ受け入れて、自分の人生を否定される予感のするものは全部まとめて突っぱねるって、そんなのずるくない?」(中略)

「みんなそうなんだよ。自分に都合のいいことだけはちゃっかり受け入れてるんだよ。そのくせ自分を脅かしそうな新しい何かが出てくると、人間のあたたかみが~、とか、人間として大切な何かを信じたい~とか言って逃げる。攻撃したらこっちが悪者になるようなただただ正しいだけの主張を掲げて、試しもしないですぐに逃げるんだよ。ずるいよそんなの、なんなんだよマジで」(中略)

私は息を飲み込み、吐き気を鎮める。

「どれだけ大人になっても、どれだけの人と出会っても、おんなじことがずーっとできなかったりするんだけど、そんな自分がめちゃくちゃ嫌になったりもするんだけど、それでもいいんだよ」(中略)

「できないこととか、わからないこととか、コントロールできないこととか、ままならないこととか・・・・・・そういうものが自分にもあること、そんなに恐がらなくていいんだよ」

薫ちゃんの横顔が、まるで、高校生のころのそれに見える。

(朝井リョウ『ままならないから私とあなた』)

『ままならないから私とあなた』は、小学生の頃からの親友の雪子と薫のお話である。主人公の雪子はピアノが得意で音楽大学を卒業して作曲家を目指している。薫は小学生の頃から算数の成績がずば抜けていたが、理系の大学院を出てコンピュータ・プログラム技術を活かした企業を立ち上げた。雪子は努力家だが作曲家としてのキャリアは順風満帆ではない。苦闘の連続である。それに対して薫は小学生時代からムダが嫌いで効率良く社会的地位を築いている。性格も行動規範もほとんど正反対だから雪子と薫は親友であり続けられたわけだが、ついに二人は衝突する。

薫はまったく悪意なく、それどころか彼女なりの熱い友情から雪子の作曲の癖をインプットした作曲プログラムを開発する。そのプログラムが導き出した曲は、雪子が今まさにコンペに出品しようとしていた作品に酷似していた。雪子は深く傷つき、薫がコンピュータ・プログラムにのめり込むのは「自分ができないものがあることが、怖いんじゃないの?」と責める。コンピュータ的合理性だけがすべてじゃないと言いたいのだ。しかし薫は「自分にとって都合のいい新技術とか合理性だけ受け入れて、自分の人生を否定される予感のするものは全部まとめて突っぱねるって、そんなのずるくない?」と激しく反論する。朝井氏の筆はアナログな雪子に同情的な気配があるが、二人の議論は平行線を辿る。どちらが正しいとも言えないのだ。

『ままならないから私とあなた』は雪子と薫が小学五年生の十一歳から、二十四歳になる二〇二二年までの物語である。つまりこの作品は少しだけ未来に時間軸が突き出している。物理的な処理技術だけでなく、コンピュータが人間の創造力の領域にまで手を伸ばし始めているのは周知の通りである。星新一の全作品を分析して星新一的ショートショートの新作を作るソフトは実在する。小学生の雪子と薫は黒板消しの当番の時に、背が低くて上の方の文字を消せないというたわいもない会話をして仲良くなった。それを踏まえて薫は「電子黒板をうまく使えない子に、そういうのが得意な子が教えてあげたりしてるって聞くよ。(中略)そうやって、ちゃんと巡るんだよ」と言う。テクノロジーが人間の夢や希望や触れ合いを奪うわけではないというのが薫の主張だ。

この作品が優れているのは、エンターテイメント要素を満たしながら正面から現代的問題に斬り込んでいるからである。作品が未来に時間が伸びているように、新たなテクノロジーと人間との関係がはっきりするにはまだ時間がかかる。もしかするとかなり長い時間を要するかもしれない。だから問題は提起できてもその帰結は〝わからない〟。しかしわたしたちが未来が見えにくい、わかりにくい時代に生きていることは認識把握しなければならない。『ままならないから私とあなた』はわたしたちの今現在の問題に食い込んでいる。

この時評で取り上げた羽田圭介氏の芥川賞受賞作『スクラップ・アンド・ビルド』は老人介護と人間の死を巡る小説だった。前回取り上げ同じく芥川賞を受賞した滝口悠生氏の『死んでいない者』もある老人の死と通夜を巡る小説だった。老いや人間の死は重いテーマであり、確かに純文学的な匂いがする。しかしそれが多くの人に痛切に迫ってくるのは社会が安定している時期のことでもある。葬儀のあり方を含めて今はすべてが変わり始めている。現在と未来がわからない時代において、死はすべてを打ち切る無でしかないかもしれない。もう考えなくてもいい死に向かう前に、わたしたちは今と未来について考え抜かなければならない。一筋縄ではいかない現実だからこそ、小説という形式で今の時代の本質を露わにできる可能性がある。

再び歩き始めた。どこかにあるはずのサンドウィッチを探し歩いた。夜道は閑散としていた。一台も車が通らないのに、何故かタイの大通りが思い出された。二つの道が同じに見えてならない。無力さを突き付けてくる辺りがそっくりだ。あの大通りをもう一度渡りたい。女に腕を取られるのではなく、その細い腕を引っ張る。左も右もろくに見ず渡りきればいい。さらに思いは加速し、あの街に住んでみたいとさえ願うに至った。旅行なんて何度繰り返しても同じだ。海の向こうへ渡り切ってしまえ。

ありがちな願望だった。おれも落ちぶれたもんだと、加藤みたいに笑ってしまった。次の瞬間には悲しくなっていた。海を渡っても、希望などありはしないと気付いたからだ。

(馳平啓樹『かがやき』)

馳平啓樹氏の『かがやき』は典型的な純文学だが、その思念は現代を巡っている。主人公は港で工業部品を船に積み込む仕事をしている。日本製品が世界を席巻していた時代はとうに終わり、海外メーカーからの部品注文だけが頼りだ。しかし海の向こうからの注文は気まぐれだ。間際になって注文取り消しや増産の発注が来る。そのたびに主人公は部品業者と激しくやり合わなければならない。主人公はまた深夜の食品工場でサンドウィッチを作るアルバイトもしている。部品の積み込み仕事は社会の歯車だが、サンドウィッチは最終製品だという思いがある。しかしその仕事も採算が取れないという理由で閉鎖されてしまう。

主人公は「あの大通りをもう一度渡りたい。(中略)左も右もろくに見ず渡りきればいい」と考える。しかし渡った先はどうなのか。「海を渡っても、希望などありはしない」と考える。この作品も現代を生きる人間の閉塞感と苦悩を描いている。絶望の色が濃いが『かがやき』という表題は、作家がそこから抜け出す方途を模索していることを示唆している。

彼はこの二週間ばかり前に、「芝公園六角堂跡」なる九十枚のものを書いた。今年の二月に芝のホテルでもって催された、或るミュージシャンのライブに出向いた際の話である。(中略)

彼が寄贈の文芸誌を、封も開かずゴミ箱に叩き込むことは毎月の儀式みたようなものであったが、それでも自作の載った号だけは、中もはぐれば一応、保存用のダンボール函に投じたりもするのである。

それが、今回の『文豪界』七月号だけは、〈J・Iさん〉の箇所に関する悔いが先に立ち、ついぞ手にとる気にもならないのだった。

尤もそうしたことは、所詮は取るにも足らぬ、つまらぬ問題である。所詮は独りよがりの、自己満足レベル内での問題にしか過ぎぬ。それをいかにも良心的書き手であるかの如く、こうしてこれ見よがしに痛恨の失策みたいにして騒ぎ立てるのは、最早見苦しさを通り越して、ひたすら滑稽の域に突入していることは明らかだ。

(西村賢太『終われなかった夜の彼方で』)

西村の『芝公園六角堂跡』は文學界二〇一五年七月に掲載された作品である。『終われなかった夜の彼方で』は前作でぬるいことを書いてしまった作家の悔恨を執拗に描いている。葛西善蔵的私小説をやっているわけだ。ただその平明な文体は読者の心に食い込む。西村の私小説は現実に〝決定的焦点〟などないことをわたしたちに痛感させてくれる。死は不可知である。人間には最後の瞬間まで苦に満ちた生しかない。

大篠夏彦

■ 朝井リョウさんの本 ■

■ 馳平啓樹さんの本 ■

■ 西村賢太さんの本 ■

■ 予測できない天災に備えておきませうね ■