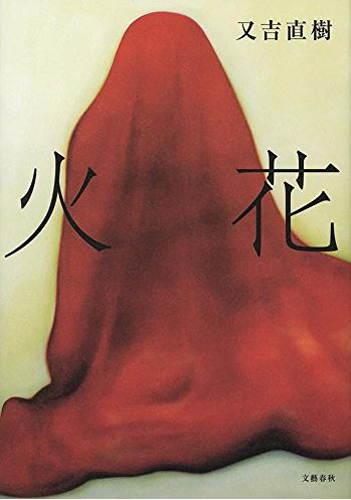

繰り言になってしまうが、『火花』について論じるのは本当に気が進まない。どんなスタンスで批評していいのかわからないのだ。他人事ながら芥川賞を受賞し二百万部も本が売れたのは本当に喜ぶべきことで、時評などしていなければ「おめでとう」としか言いたくない。又吉氏が文学業界から現れた作家ではなく、芸能人であることも躊躇の理由である。又吉氏がどう小説に関わってゆこうとしているのかわからない。ほかならぬ『火花』を読む限り、彼がこよなく愛しているのは小説ではなく漫才(お笑い)である。

批評したくないと書いた時点でもう伝わってしまっていると思うので、はっきり書くと、『火花』はごく普通の私小説である。「文學界」好みだと思うが、人々に鮮烈な印象を残すほどの深みはないと思う。又吉氏のせいではないが、二百万部のセールスはこの作品の文学的評価に見合っていない。それは小説で描かれた漫才師に、ほとんど読者の興味が注がれていないことからもわかるだろう。社会が注目しているのは芥川賞を受賞した又吉氏(漫才師)である。「文學界」と芥川賞とお笑い芸人の取り合わせがブームを引き起こしたのだと言わざるを得ない。

今までにない形態だが、『火花』は一種のタレント本として捉え得る。ただタレントが書いた純文学作品なのか、作家の自負と覚悟のある人が書いた作品なのかで評価軸は変わってくる。前者なら「すごいよ」でいい。文学金魚などで批評を書く場合、後者の立場で作品を論じざるを得ない。

結果が芳しくなかったので、どのようなネタをやっていたのかはあまり正確に覚えていない。「自分が飼っているセキセイインコに言われたら嫌な言葉はなんや?」というようなことを相方に聞かれ、(中略)なぜか「悔しくないんか?」という言葉に対してだけ相方が異常に反応し、一人で笑い始めた。(中略)大勢の中での疎外感に僕はやられていて、いま、飼っているインコに「悔しくないんか?」と言われたら、思わず泣いてしまうのではないかと思っていたら、僕達の後方の海で爆音が鳴り、山々に響いた。

沿道から夜空を見上げる人達の顔は、赤や青や緑など様々な色に光ったので、(中略)思わず後ろを振り返ると、幻のように鮮やかな花火が(中略)時間をかけて消えた。山々に反響する花火の音に自分の声を掻き消され、矮小な自分に落胆していたのだけど、僕が絶望するまで追い詰められなかったのは、自然や花火に圧倒的な敵意を抱いていたからという、なんとも平凡な理由によるものだった。

(又吉直樹『火花』)

『火花』の主人公は、売り出し中のお笑いコンビ、スパークスでボケを担当している徳永である。彼らは熱海の花火大会に漫才を披露するためにやってくる。いわゆる営業だ。しかし花火目当ての客たちは彼らの漫才に耳を傾けてくれない。相方の山下と即興の掛け合い漫才をするうちに、ふと主人公の口から「悔しくないんか?」という言葉が出る。この言葉に相方は笑い出し、主人公は自分の口から出た言葉であるにも関わらず、ほとんど泣き出しそうな孤独感にとらわれる。

この孤独はすべての表現者が経験する感情である。絵描きでもミュージシャンでも漫才師でも文筆家でも同じことだ。最初からスターの表現者などいない。すべての表現者が、自分の表現に誰一人見向きもしてくれない孤独から出発するのである。しかしある表現に本気で賭ける者は、『火花』の主人公と同様、決して「絶望するまで追い詰められ」たりしない。人々の視線を釘付けにする花火のように、自分の表現を磨いて人々を振り向かせる努力を続けるほかないのである。

「漫才師である以上、面白い漫才をすることが絶対的な使命であることは当然であって、あらゆる日常の行動は全て漫才のためにあんねん。(中略)漫才は面白いことを想像できる人のものではなく、偽りのない純正の人間の姿を晒すもんやねん。つまりは賢い、には出来ひんくて、本物の阿呆と自分は真っ当であると信じている阿呆によってのみ実現できるもんやねん」(中略)

「つまりな、欲望に対してまっすぐに全力で生きなあかんねん。漫才師とはこうあるべきやと語る者は永遠に漫才師にはなられへん。(中略)憧れてるだけやな。本当の漫才師というのは、極端な話、野菜を売ってても漫才師やねん」(中略)

「準備したものを定期的に発表する人間も偉いけど、自分が漫才師であることに気づかずに生まれてきて大人しく良質な野菜を売っている人間がいて、これがまず本物のボケやねん。ほんで、それに全部気づいている人間が一人で舞台に上がって、僕の相方ね自分が漫才師やいうこと忘れて生まれて来ましてね。阿呆やからいまだに気づかんと野菜売ってまんねん。なに野菜売っとんねん。っていうのが本物のツッコミやねん」

(同)

主人公は熱海の営業で知り合ったお笑いコンビ、あほんだらの神谷に魅せられ弟子入りする。「あほんだら」という投げやりな名称からわかるように、神谷は笑いのためならすべてをなげうつことができる男である。天才肌だと言ってもいいし、人の意表を衝いて笑いを取るお笑いのセオリーそのままに、社会常識を外れる(外す)ことを仕事にしているような生活破綻者でもある。漫才に魅せられているが、神谷のように全人格を笑いに捧げることができない主人公は、神谷との対話で自分の笑いを模索する。引用はすべて神谷の言葉である。

『火花』のページの多くは主人公と神谷の対話で占められている。事件はほとんど起こらない。それは相対化して言えば又吉氏によるお笑い論である。つまり『火花』は作家による〝小さな説〟としての小説である。もちろん又吉氏がプロの漫才師である以上、彼の漫才論はほとんど肉体に根ざした切実な言葉である。しかし絵描きが絵について論じ、ミュージシャンが音楽論を披露しても、それはあくまで本業の絵画や音楽作品のためにある。

あくまで漫才をするために、漫才について言葉で考えているのは又吉氏の場合も同じである。漫才師が笑いのためにどれほど思考を巡らせているのかを知るのは新鮮だが、言語作品そのものが目的である作家以外の表現者の言葉は別の出口を求めている。『火花』の言葉は本質的に、書き言葉では決して表現できない舞台上の漫才の躍動に向かっている。

僕は小さな頃から漫才師になりたかった。僕が中学時代に相方と出会わなかったとしたら、僕は漫才師になれただろうか。漫才だけで食べていける環境を作れなかったことを、誰かのせいにするつもりはない。(中略)世間からすれば、僕達は二流芸人にすらなれなかったかもしれない。だが、もしも「俺の方が面白い」とのたまう人がいるのなら、一度で良いから舞台に上がってみてほしいと思った。(中略)世界の景色が一変することを体感してほしいのだ。自分が考えたことで誰も笑わない恐怖を、自分で考えたことで誰かが笑う喜びを経験してほしいのだ。

必要がないことを長い時間をかけてやり続けることは怖いだろう?(中略)臆病でも、勘違いでも、救いようのない馬鹿でもいい、リスクだらけの舞台に立ち、常識を覆すことに全力で挑める者だけが漫才師になれるのだ。それがわかっただけでもよかった。この長い月日をかけた無謀な挑戦によって、僕は自分の人生を得たのだと思う。

(同)

漫才コンビ、スパークスは解散する。相方の山下と恋人の間に子供ができたのだ。主人公は、これを機に恋人と結婚し、妻子を養うために漫才をやめて定職について働きたいという相方の申し出を了承する。怒ることもせず、粛々と相方と最後の舞台に立つ。漫才師に限らず、夢一杯でプロの表現者になることを目指した者のほとんどが、いずれ夢破れて去ってゆくのである。ただ相方を失った主人公の独白は、ナイーブ過ぎるほどナイーブであるという点で読者の心を打つかもしれない。

表現者としてなんらかの形で「舞台」に立てば、「世界の景色が一変する」するのは当たり前のことである。表現者は舞台の上と下がまったく違うことを知っている。たいていの場合、時間と労力を費やした作品は冷笑と無視で迎えられ、たった一人でも作品に目を留めてくれればそれがかけがえのない希望の光になる。

揶揄しているのではなく、プロの文筆家はこれほどナイーブな表現者の感情を書けないだろう。表現者は足を震わせて舞台に上がり、そこで激しい自己嫌悪にまみれた絶望を経験することから本格的表現に踏み出す。その瞬間をいつまでも記憶している者は少ない。初発の恐怖を再現した記述は、又吉氏の繊細過ぎるほど繊細な精神を表している。又吉氏にとっても恐らく一度きりしか書けない文章であり、その意味で処女作にふさわしい。

部屋で料理と酒をいただいて神谷さんは上機嫌だった。翌日に素人参加型の「熱海お笑い大会」があるというポスターを見つけた神谷さんが、どうしても出たいと言いだした。応募の締め切りが過ぎているから無理だと言っても聞かなかった。優勝すると賞金が十万円も出るらしい。

神谷さんは、「漫才作る」と言って、焼酎を片手に露天風呂に浸かっている。この人は一生漫才師であり続けるのだろう。僕は、いつものように神谷ノートを開き今日の出来事を書き込んでいる。(中略)

神谷さんの言葉を無視して、ジャマイカの英雄はエビシンゴノビーオーライと世界に向かって唄い続けている。神谷さんは、窓の外から僕に向かって、「おい、とんでもない漫才思いついたぞ」と言って、全裸のまま垂直に何度も飛び跳ね美しい乳房を揺らし続けている。

(同)

相方を失った僕もまた漫才師をやめ、知り合いの紹介で不動産屋で働き始めた。師匠の神谷は乱脈な生活がたたり、借金で首が回らなくなって一年間も行方知れずだった。久しぶりに再会した神谷は、笑いのために豊胸手術を受け女性のような乳房をつけていた。「これで、テレビに出れると思ってん」と言う神谷を、「出られるわけないやろ」と叱りつけ、「この人は愚か者だ。畢生のあほんだらだ」と主人公は思う。しかし主人公は神谷のような、常軌を逸したレベルの全身全霊のお笑いになりたいのである。主人公は神谷を誘って熱海の温泉に行く。初めて神谷と出会ってから十年の月日が流れている。引用は小説の末尾である。

神谷は素人参加型の「熱海お笑い大会」のポスターを見て、出場すると言ってきかない。温泉に入りながら、主人公に「おい、とんでもない漫才思いついたぞ」と言う。漫才であるからには最低でも二人必要で、神谷の相方は主人公しかいない。漫才師をやめたはずの主人公は、彼の理想である神谷に導かれて再び舞台に立つだろう。『火花』という言葉の試行錯誤を脱けて、最高の愉楽である舞台上での漫才の躍動に身を任せるのだろうと思う。

作家の思想エッセンスが集約的に表現されているという意味で、『火花』は純文学作品である。ただ又吉氏は恐らく『火花』以上の漫才思想を表現できないだろう。また二度それを行う必要もない。『火花』のような形で漫才を考えても思想は思想に過ぎず、それを舞台の愉楽に逃がしてやるという道行きを繰り返すことになるはずである。もし作家として継続的に活動したいのなら、書き方を変える必要がある。私小説的純文学にこだわることは、作家としての寿命を縮めるだろうと言うことである。

主人公の独白という私小説の形を取る限り、漫才とその思想には距離がない。漫才が文字によって再現できない以上、小説は漫才のためのイントロダクションになってしまう。しかし漫才が舞台上で完結しなければならないように、小説もまた文字世界として完結しなければならない。文字による笑いは、漫才を相対化して捉えることでしか表現できないはずである。まず突き放した三人称と小説独自の明確な物語を援用することがその距離を生み出すだろう。『火花』は私小説だが別に純文学にこだわる必要はあるまい。又吉氏の繊細な精神は弱点であると同時に長所である。それは臭いほどの大衆小説で表現した方が活きるだろうと思う。

又吉氏には一切関係ないことだが、久しぶりの大ヒット作である『火花』は停滞した純文学の世界を活性化する契機にはならないと思う。それはあくまで文藝春秋社「文學界」と芥川賞の出版戦略的勝利である。『火花』ほどのヒットにならなくても、私小説的純文学を売る力を持っているのは芥川賞というブランドを抱える文藝春秋社「文學界」だけなのである。純文学作品売りたいと思っても、他の出版社はある程度面白い物語を含む中間小説の道を選ばざるを得ないはずである。

ただ『火花』の大ヒットは、それが多くの人々の予想を遙かに超えた規模だっただけに、かえって長所・短所のある日本の文壇システムを露わにする契機になったように思う。もちろん〝プロ芥川賞〟である文藝春秋社「文學界」は、そのようなトレンドを敏感に察知して受賞戦略に組み込んでゆくだろう。また思想が虚空に抜けてゆくような一種爽やかな『火花』の道行きは、文学的文学ではなく、網目状の言葉で虚空(不可知)の存在を明らかにしてゆく新たな文学の可能性を示唆しているかもしれない。(了)

大篠夏彦

■ 予測できない天災に備えておきませうね ■