古伊万里花唐草文筆架 (著者蔵)

前回『四角い古伊万里』というタイトルで古伊万里について書いた。コンテンツをアップしたあとに、珍しく骨董好きと、興味はあるがまだ骨董を買ったことのない知り合い数人からメールをもらった。比較的手頃な値段で、ちょっと珍しい古伊万里であることが興味を惹いたようだ。図録や美術館などで物を眺めるだけでなく、実際に手に取り、できれば所有してみたいと考えている人は意外と多いようである。

美術が好きだという人は大勢いる。有名作家の回顧展などが開催されると、美術館には長蛇の列ができる。以前『雪舟展』を見に行った時に二時間待ちだと知って、世の中にはこんなに雪舟好きの人がいるのかと驚いたことがある。ただ〝好き〟といってもいろいろなレベルがある。優れた作品を見て、心洗われるような感動を得たいとお考えになる方もいらっしゃるだろう。芸術家の卵は、作品から刺激を受けたいと望んでいるのだと思う。ただそれは〝見るだけ〟を前提とした話である。少し意地悪な言い方をすれば、美術館に展示されている作品はすべて本物だと信頼した上での鑑賞法である。しかし骨董の世界に足を踏み入れると、それだけではすまなくなる。

骨董の世界には贋作が溢れかえっている。骨董業界では江戸期までの作品を〝骨董〟と呼び、明治維新から現代までの作品を〝新画新陶(新しい絵画と陶器という意味)〟と呼ぶ。骨董屋は物を売買する商売だから、値段が付く物ならなんでも取り扱うのである。贋作があるのは骨董に限らない。新画新陶にも贋作はいくらでもある。もちろん美術館に収蔵されるのは、専門家の鑑定を経て真作と認められた作品である。しかし美術館所蔵品で、贋作や疑問作だと思われている作品はいくらでもある。また美術館に収蔵される前の作品は市場にあり、骨董屋が扱うことが多いのである。

骨董の世界をうろうろしていると、そういった名品に出会える可能性がある。実際、僕レベルでも、その後美術館に収蔵された作品を何点も手に取っている。しかし贋作だらけの骨董の世界で、いきなり目の前に現れた作品の真贋を判断するのは難しい。それを買えるだけの金を持っているかどうかの問題では必ずしもない。まず真作だと判断しなければ、金の算段などあったものではないからだ。また真贋は極めて短時間に見極めなければならない。判断できなければ、たいていの場合、物はすぐに他人の手に渡ってしまう。つまり骨董の世界では、ある物や作家が好きであっても〝どこまで好きなのか〟が自ずから問われる。

たとえばある画家の作品が大好きだと公言している人が、骨董屋で作品を見せられ、手頃な値段を提示されたとする。しかしなかなかその場で購入を決められないだろう。時代が古くなればなるほど精巧な贋作が増えるのは常識だから、誰もが知っている有名作家になるほど猜疑心は強まる。自分は何をもってその画家(陶磁器でも同じだが)が好きだと言っていたのかが試されるのである。

もちろんある作品の雰囲気(アトモスフィア)が好きなだけだという場合もある。そういった方は骨董に手を出さない方がいい。名前は出せないが、骨董業界では、骨董好きだったある高名な日本画家の箱書きのある旧蔵品は要注意だというのが常識である。ある美術批評家が雑誌で所蔵の陶磁器を披露しておられ、それらが一つ残らず贋作だったということもある。もちろん趣味の骨董の世界の話だから本業に影響はない、かどうか・・・。愛蔵しそれを公表してしまった場合、審美眼が甘いと言われても仕方がないかもしれない。

骨董を買う理由は人それぞれである。たいていの人が思い浮かべるのは金持ちの成金趣味である。あからさまな言い方をすれば、金の力で文化を手に入れようとしている。骨董が好きがうさん臭い目で見られるのは、贋作が多いのと同時に、骨董蒐集に権威指向が入り混じることがあるからである。また文化人などで、自らの審美眼や歴史感覚を養うための骨董を買っている方もいる。ただ金があってもなくても真贋のハードルは同じである。買うからには自分が本当にその作家や物が好きであることを証明しなければならない。また手元に置く品物が贋作だと、結局はその本質を掴めない。安くても真贋を見極めて物を買うことは、充分審美眼を養う訓練になる。

さて、今回は古伊万里の文房具四点である。値段は一万円から五万円ほどで、骨董としては手頃な方だがちょっと珍しい作例である。書画の世界では、筆・墨・硯・紙の四品を「文房四宝」と呼ぶ。江戸期以前の東アジアでは紙に墨で文字を書き絵を描いていたから、筆墨硯紙はなくてはならない実用品だった。ただ実用品と言っても使う人は皇帝から庶民まで多岐に渡る。当然、贅を凝らした物が皇帝・貴顕用に作られた。また書や絵を作る人(文人)も競って優れた道具を求めた。さすがに古い時代の未使用の紙はほとんど残っていないが、各時代の優れた筆・墨・硯は珍重され、手から手へと大事に伝えられたのである。

また文房具は文房四宝だけではない。落款を押すための印材、筆を置いておくための筆架、筆立てである筆筒、墨を擦るための水を入れておく水滴、筆を洗うための筆洗、硯に埃が入らないようにするための衝立である硯屏、墨を置くための墨床、書鎮(文鎮)などほかにも様々な道具がある。これらの文房具も広義の文房四宝に含まれる。いつの時代でも使えれば良いという愛想のない実用品が大半だったが、美術的な価値の高い道具だけが後世に伝えられてきたのである。

ただ日本では文房具は中国物を使うのが貴顕・文人の間では常識だった。日本人は昔から舶来物(インポートグッズ)に弱いということもあるが、中国が書画発祥の地であるのだから本場の道具を使いたいという欲求が強かったのである。そのため江戸以前の優れた国産文房具は意外なほど少ない。伊万里も同様で、ありとあらゆる生活用品を作り続けてきたが、大半は皿・碗・壺で文房具はあまり残っていない。これはお隣の韓国も同様で貴顕・文人は中国の文房具を使っていた。今回紹介する古伊万里の文房具は貴顕が使ったとは思えないが、残っている数が少ないので注文品だったのではないかと思う。

古伊万里氷裂梅文硯

縦九・八×横八・四×高さ二・六センチ 十七世紀後半(一六六〇~七〇年頃か)

同、裏面

古伊万里の染付硯は写真を含めてこれ一点しか見たことがなく、時代判定がけっこう難しい。たいていの工芸品はそうだが、初期の作品は稚拙で中期に技術の極みに達し、後期になると再び稚拙というか、手慣れが出て技術的に劣った作品が増えてくる。この間、約三百年である。伊万里もデフルト焼きもほぼ同じような盛衰を辿った。

古伊万里氷裂梅文硯は墨を溜める部分(池という)に窯糞(薪を焼いたときに出る灰など)が降っており、器体も少し歪んでいて机の上に置くとガタガタする。技術的には最高レベルの作品ではないわけで、推定制作年代は江戸初期か後期のどちらかになる。釉調などから江戸初期作としたが、江戸後期の十八世紀の作品かもしれない。氷裂梅文(ひょうれつばいもん)は、割れた氷の上に梅の花が散っている意匠である。江戸や明治の文人は、書こうとしたら、墨池が凍っていて困ったといった文章をしばしば書き残している。

古伊万里籠型白磁水滴

底径五・五×高さ五・九センチ 十七世紀後半(一六六〇~七〇年頃か)

同、裏面

白磁と言ってもマット系の白で、柿右衛門様式が成立した江戸時代初期の作品である。円筒形の陶土を型に入れて籠の模様を付け、下に陶板を張っている。籠の部分には釉薬が掛かっているが、下の部分は無釉である。

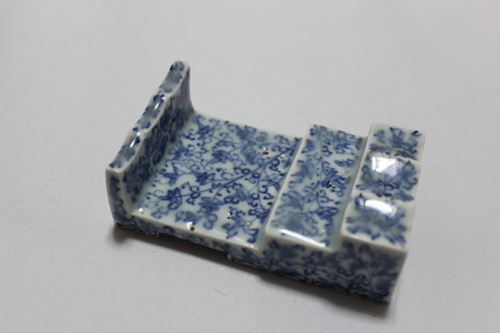

古伊万里花唐草文筆架

縦五・二×横八・六×高さ三・三センチ 十八世紀中頃から後半(一七四〇~七〇年頃か)

同、裏面

江戸中期に作られた、筆を置いておくための筆架(ひっか)である。段になっている部分に墨を置くこともできるので、墨床(ぼくしょう)を兼ねていたのかもしれない。伊万里では定番の花唐草模様で装飾されている。これも型に陶土を押し当てて作ったのだろう。土(床)に触れる部分を除き、裏面全体に釉薬が掛かっている。繊細な作りで制作には手間がかかったろうと想像される。

古伊万里微塵唐草文筆筒

口径七×底径九×高さ九・九センチ 十九世紀前半から中頃(一八三〇~五〇年頃か)

同、裏面

江戸後期作の筆立てである筆筒(ひっとう)である。伊万里では、円筒形をした背の高い湯呑み茶碗や壺などが筆筒に転用されることが多い。明治以降に作られた、透かし模様のある箸入れが筆筒として使われることもある。この作品はやたらと肉厚で、転倒防止のために底の部分が張り出しているので、当初から筆筒として作られたのだと判断していいと思う。円筒の部分は微塵唐草文で装飾されている。先に紹介した筆架の花唐草文が時代を経るにつれて簡略化され、微塵唐草文と呼ばれるようになるのである。高台の部分は無釉である。

今回紹介した四点は江戸の約二百年間に作られた文房具だが、細かく見れば各時代の精神が、物の形や模様となって表れているだろう。物は〝用〟を離れた時の方が本来の面白さが見えてくる場合が多い。実用品は酷使している間は使い勝手ばかりが気になる。しかし時間が経ちほかにも便利な道具が出てくると、模様や形の面白さがはっきり見えてくるのである。また江戸の人たちはこれらの道具を使って文字を書いていたわけだが、それは字と書に分かれる。大半の時間は字を書き、ときおり気合いを入れて書を書いていたのである。

文房具は時代ごとに少しずつ変わっているが、日本での大きな変化は現代になってから起こった。ワープロの普及である。欧米先進国では十九世紀末にはタイプライターが普及していたので百年ほど遅い変革である。僕は学生時代から同人誌を刊行していたが、最初の頃は手書き原稿を活版やタイプで打ち直してもらい、それを版下にして雑誌を出していた。けっこうな金額を出して商業誌の真似事をしていたのだが、自分の原稿を客観的に眺めてみたかったからでもある。文学の世界で秀作・傑作と呼ばれる作品はどんな条件にも耐える。本の判型やレイアウトが変わっただけで魅力を失ってしまう作品は問題があるのだ。

だから学生時代に手書き原稿を活版にすることは、自分の作品(自我意識)を客体化するための第一歩だった。そういうわけだから手の跡(アウラ)が残らないワープロは、僕にとっては理想的な文房具の出現だった。もちろん手書きでメモなどを取ることはあるが、今では作品はすべてワープロで書いている。また当時から手の跡を嫌う文学者はたくさんいた。詩人の吉岡実は詩の最終稿を奥さんに清書してもらっていたが、それは仕上がりを客観的にチェックするためだった。「もっと若ければワープロを使うのに」とも言っていた。ただこういった感覚は、江戸時代の人も持っていたのではないかと思う。

江戸や明治の人の墨書を見ると、僕らはすぐに「達筆だなぁ」と言ってしまうが、もちろんそんなことはない。江戸の人にとっても字と書は違うものだった。字は意味を伝達するための道具(記号)であり、書は作者の精神が表現された美術品だったのである。江戸時代で詩と言えば漢詩を指すが、漢詩人たちは現代の詩人と同様、そのほとんどが詩集を自費出版していた。版を彫るときの字はいわゆる明朝体である。明朝体は中国の宋時代頃から使われ始めたが、できるだけ無駄を省いた書体である。中国では焼き物作りでも徹底した分業制を取る。木版を彫るときも縦だけを彫る職人と、横だけを彫る職人の分業だったのである。

従って明朝体は当時の感覚で言えば無味乾燥な活字体である。江戸の詩人たちが多少の無理をしてでも自費で詩集を刊行した理由には、数百部でも自らの作品を後世に残したいという気持ちがあったからだろうが、作品をできるだけ客観的な形でまとめたい、書の要素を排除した作品集を作りたいという欲望もあったためだろうと思う。当時の文人は書(詩)の揮毫を求められることが多かったが、そういう場合は意味伝達用の字とは異なる美意識で書を書いている。手近なところでは正岡子規や夏目漱石の遺墨が本にまとめられている。それを見れば彼らがいかに異なる意識で字と書を書き分けていたのかがわかるはずである。

今でも手書きで原稿を書いている作家は大勢いる。しかし近い将来には限りなく少数派になってしまうだろう。ワープロを使えば良い作品が書けると考えるほど僕は呑気ではないが、ワープロを文房具として使う僕たちは、字と書の違いをより鮮明に意識できるようになっていると思う。昨今の習字ブームはそういった人々の意識の表れでもあるだろう。江戸以前の文房具は当時の人たちにとっては字と書を書くためのものだが、僕らにとってはほぼ書を書くための道具である。古い花入れを買うとそのうち花を生けてみようかと思い始めるように、古い文房具を買って、物に導かれるように書を書いてみようと発起することもある。単純だがそれも骨董の面白さだと思う。

鶴山裕司

(図版撮影・タナカ ユキヒロ)

■鶴山裕司詩集『国書』■

■ 予測できない天災に備えておきませうね ■