ロシア・イコン (著者蔵)

ちょっと前に「神田」という詩を書いた。僕は明治大学を出たので、大学のある駿河台や古本屋街に今でも親しみを抱いている。詩の最後の方で聖橋近くにあるニコライ堂も登場させた。大学時代に何度か見学に行った場所である。詩を書き終わった後に、ふとニコライさんに縁のある骨董を持っていることを思い出した。キリストが描かれたロシア・イコンで、裏にニコライさんからいただいたという墨書がある。ニコライさんの名前が書かれていたので数年前に買ったのである。

欧米ほどではないが、日本の骨董市場にもかなりの数のキリスト教美術が流通している。その大半がロシア・イコンとフィリピンの木像(サントと呼ぶ)である。フィリピンは十六世紀から十九世紀までスペインの植民地で、その間にキリスト教化が進んだ。フィリピンのサントについては別の回で書こうと思うが、そのほとんどが立像である。またフィリピン製のサントは質が高く、スペインの植民地だった南米や本国にも盛んに輸出された。コロニアル・スタイル(植民地様式)と呼ばれる聖像で、材質と作り方からある程度産地は判別できるが、本国の作品と紛れてしまうものもある。ただフィリピン・サントについては研究が進んでおらず、その全貌の解明にはもう少し時間がかかるだろう。

ロシア・イコンはほとんどが板かキャンバスに描かれた平面図である。その数はフィリピン・サントよりも遙かに多い。ニコライさんが布教を始めてから信徒が所有するようになったイコンが、長い年月の間に市場に流出したものも数多く含まれていると思う。市場で見かけるロシア・イコンの多くが、十九世紀末から二十世紀初頭の作品であることもそれを裏付けているだろう。ちょうどニコライさんが活躍した時期に重なるのである。

僕は昔からニコライさんに強い興味を持っていたわけではない。学生時代はキリスト教の偉いお坊さんというくらいの認識しかなかった。ニコライさんがどういう方だったのかを理解したのは、平成八年(一九九六年)に岩波新書から出た中村健之助氏の『宣教師ニコライと明治日本』を読んでからである。中村先生はドストエフスキーが専門の比較文学者である。昭和五十四年(一九七九年)に当時のソビエトに留学された際に、レニングラードのソ連邦国立中央歴史文書館で『ニコライの日記』を発見された。ニコライが日記をつけていたことは知られていたが、関東大震災で焼失したと思われていた。しかし実際にはニコライの死後、日記は本国に送られ、ロシア革命の混乱でその存在が忘れられたまま文書館で眠っていたのである。

その後、中村先生らの尽力で教文館から『宣教師ニコライの全日記』(平成十九年[二〇〇七年])が刊行され、岩波文庫からその抄訳『ニコライの日記』(二十三年[一一年])が出た。しかし読むのは敬遠していた。なにせ日記はニコライさんが来日してから死去する直前までの約四十年間分である。『全日記』は各巻三百五十ページほどの八巻本で、抄訳の『日記』でも千二百ページを超える三巻本だ。ただこういう原稿を書く機会がなければ読まないだろうと思い、今回思いきって読んでみた。これが実に面白かった。ニコライさんの布教の詳細だけではなく、正史には決して現れない幕末から明治にかけての日本社会の機微が活き活きと記述されていたのである。

ニコライ(ニコライは洗礼名で本名はイワン・ドミートリエヴィチ・カサートキン)は、一八三六年(天保七年)にモスクワの西部、現在のベラルーシ国境に近いスモレンスク県で生まれた。サンクトペテルブルク神学校を卒業後、国後島で捕らえられ二年三ヶ月に渡って日本に抑留されたロシアの海軍士官、ヴァシリー・ゴローニンの『日本幽囚記』を読んで日本での正教伝道を決意した。徳川幕府はペリー提督の黒船来航を機に開国に踏み切り、安政元年(一八五五年)にはロシアとも日露和親条約を結んでいた。ロシアは函館に領事館を開設したが、ほかの欧米列強と同様、駐在員にはキリスト教の司祭が含まれていた。ニコライは二代目領事館付き司祭として日本に赴任したのである。

函館時代のニコライ

海外布教に決して積極的ではなかったロシア正教内では、日本行きはエリートコースから外れることを意味した。それでも十数人の神学生が志願した。ただ皆妻帯での赴任を希望したのに対し、ニコライだけが一生妻帯しない修道司祭としての志願だった。ニコライは日本司祭に選ばれ、文久元年(一八六一年)に函館に赴任した。ニコライ二十五歳の時のことである。徳川政権下では言うまでもなくキリスト教は禁教である。切支丹邪宗門厳禁の高札が廃止されたのは明治六年(七三年)で、明治政府がキリスト教の布教を正式に許可したのは明治三十二年(九九年)のことである。ただ既に幕府の力は衰えていた。ニコライは禁教下の日本で布教を初め、明治元年には最初の信徒たちに洗礼を授けている。

文久元年(一八六一年)の初来日から明治四十五年(一九一二年)に七十六歳で死去するまでの五十二年間に、ニコライは二回だけロシアに帰国している。一度目はロシア正教の宗務院から日本宣教団設立の許可を得るためで、二度目は東京に大聖堂を建設するための募金集めが目的だった。二度目の帰国の際、ニコライはドストエフスキーに会っている。正確にはドストエフスキーの方から会いに来たのだ。ドストエフスキーは妻アンナ宛の手紙で「いまモスクワに来ている日本のニコライにぜひ会いたい。かれは大変わたしの興味をそそる」と書いている。日本に興味があったわけではない。極東の島国でたった一人で布教活動をする、宗教的情熱に燃えたニコライに会ってみたかったのである。

ドストエフスキーはニコライに会った後に、「(ニコライは)わたしの作品を読んでくれていた。ということは、神の側に立つ人たちからは評価されているということだ」(妻アンナ宛手紙)と嬉しそうな言葉を書き残している。しかしニコライの方は素っ気ない。「アレクセイ座下のところに有名な作家フィヨードル・ドストエフスキーが来ていて、会った。ニヒリスト[旧習否定派]たちについてかれは、遠からずしてあの連中はすっかり生まれ変わって、信仰の篤い人間になるでしょう(中略)と断言した。(中略)やわらかみのない、よくあるタイプの顔。目がなんだか熱っぽくかがやいている。かすれた声、咳をする(肺病のようだ)。」(一八八〇年[明治十三年])と日記に記した。

実際、『日記』を通読してもニコライがドストエフスキーに強い興味を抱いていた気配はない。作家ではないニコライが、しかも同時代に、複雑なドストエフスキーの世界を理解することには限界があったのだろうと思う。ニコライが関心を寄せていたのはトルストイだった。『日記』には『アンナ・カレーニナ』を読んで感嘆したという記述があるが、それを上回るトルストイ批判の言葉が書かれている。トルストイは社会活動家でもあり、いわゆる〝トルストイ主義〟を掲げて一種の新興宗教の教祖になっていた。それは正教の聖職者であるニコライには許しがたい邪教だった。数回会っただけで交流は薄かったが、ニコライとドストエフスキーの方が、その精神において近しい関係にあったと思う。

一九一七年(大正六年)のロシア革命まではまだ時間があるが、ニコライの時代、ツァーリの専制ロマノフ王朝の土台は大きく揺らぎ始めていた。この社会動乱の予兆が思想や文学の領域で活発な議論を巻き起こすことになった。正教は言うまでもなくロシアの国教であり、ロマノフ王朝によって手厚く庇護されていた。しかし長期に渡る庇護はロシア正教内で凄まじい腐敗も生み出していた。ドストエフスキーの小説には必ずと言っていいほど無神論者が登場するが、その精神的内実は複雑だ。それは腐敗した現在の正教はもはや信じないという意味での無神論であり、後進国ロシアに最新文化や思想とともに流入する、いわゆる西側先進国のカソリックやプロテスタントの神も信じないという意味での無神論だった。

もちろんドストエフスキーの場合、無神論(神への懐疑)は真の神の探究につながる。ロシア正教は一四五三年にオスマン・トルコに滅ぼされた東ローマ帝国を始源としている。その歴史自体はカトリックの総本山であるバチカンよりも古い。そのため正教徒には、自分たちこそ正統キリスト教徒なのだという自負がある。ドストエフスキーもそのような正教徒の一人だった。ドストエフスキーは現実社会の矛盾と混乱を直視しながらロシア的(正教的)な神の真姿を探究したが、ニコライもまた社会の動揺を敏感に感受して宗教的情熱を掻き立てた知識人だった。

もしニコライがロシアに留まっていたら、ドストエフスキーと同じように苦しんだだろう。ロシア正教会内の腐敗を目の当たりにすることがなかったのは、ニコライにとって幸せだったかもしれない。そのかわりニコライは異国の地で、ほとんどたった一人で布教という困難な事業に立ち向かわねばならなかった。

きょうもまた、わたしの相談相手である上野の並木道へ行ってきた。そしていささかの安らぎと洞察を得て帰ってきた。日本は、明らかに、キリスト教を受け入れるべく神の配慮によって準備された国なのだ。この国では、たしかに、上層は地上の快楽の霧に迷い込んで、いかなる宗教の必要も感じていない。中間の層は(中略)少なくとも国民統御の手段というものとして、宗教は必要だと思っている。しかし下層は、庶民は、なくてはならないたましいの消しがたい要求を満たすものが宗教だと率直に認めている。

(『日記』明治二十二年[一八八九年]八月四日[十六日]金曜)

*ニコライはロシア暦(ユリウス暦)の後にグレゴリウス暦で日付を書いている(以下同)

ニコライは明治五年(一八七二年)に東京に宣教団本部を移し、現在もニコライ堂のある駿河台を拠点に旺盛な布教活動を始めた。ニコライは来日前に聖職者としてギリシャ、ラテン語を修め、英独仏語もできたが、函館時代に短期間で日本語をマスターした。ニコライの日本語学習は徹底したものだった。『古事記』や『日本書紀』といった史書を読み、頼山陽の『日本外史』によって皇国史観も学んだ。函館時代のニコライの日本語の先生に、同志社大学を創設した新島襄がいる(新島はプロテスタントになったためニコライとは疎遠になる)。すべて布教のためだった。日本語で教えを説くのはもちろん、ニコライは聖書や教義書を翻訳して印刷し、後には神学校を設立して日本人宣教師育成のために活用した。

戦前の東京復活大聖堂(通称ニコライ堂) 明治二十四年(一八九一年)竣工

『日記』の中でニコライは、合理主義的で、時にはキリストの実在まで神学論争の対象とするプロテスタントに激しい批判の言葉を書き付けている。ただカトリック、プロテスタント、正教などのキリスト教諸派の教義の違いは別として、ニコライが、キリスト教こそが人々の魂を救う道だという固い信念を持っていたのは確かである。ニコライの教義は正教に基づいているが、その宗教的情熱と使命感は優れた宗教家に共通のものである。

ただニコライは孤独だった。ロシアから宣教資金は送られて来たが、ニコライが切望したロシア人司祭はなかなか派遣されず、来日してもすぐに帰国してしまった(外国での布教活動は本国ロシア正教内での出世に有利だった)。ニコライは「ようやく、自分は[同僚(日本人)宣教師たちの間で]「長官」のように生きなくてはならないのだとわかった。すなわち、だれに対しても決して心を打ち明けてはならない。(中略)人びとは指揮者に従うことを欲している」、「全体として、まことの信仰が日本で根づくことを神が望んでおられるという印象を受けた。(中略)しかし、刈り入れるべき稔(みの)りは多いのに、働き手は少ない」と書いている。

ニコライは文字どおり、始まったばかりの日本の正教の大黒柱だった。カトリックやプロテスタントの外国人司祭は数多く日本に派遣されていたが、ニコライはたった一人で日本の正教会を指導・運営しなければならなかった。そのため他宗派の司祭ばかりでなく、日本人までもが、ニコライが死去すれば日本の正教会は瓦解するだろうと噂した。それを聞き知ったニコライは「血の涙が出るほどくやしい」と日記に記している。

国民というのは、一個の生きている有機体であり、一人の人間と同じように呼吸をしている。若ければ若いほど、呼吸もはげしい。わたしは日本へ来てまだ四〇年にもならないが、日本の国民が大きく息を吸い息を吐く様子をもう四度もまざまざと見た。

最初は日本の開国だった。それから、外国人とはどういう人間か知ろうとする機運が高まった。それが二番目の大きな呼吸だった。続いて、外国のものなら何でもまねしようとする盲従の波が来た。そして今は四度目の呼吸で、「キリスト教は不要だ。日本には日本の宗教がある。日本人は特別な国民なのだ。キリスト教は日本にとって有害だ」という波が来た。

しかし、ほんとうにそうだろうか。この学校で、創立以来二五年間、天皇に対する不敬のことばや、日本に害をもたらすようなことばが、ひとことでも聞かれたことがあったか。そういうことは一度もない。

むしろ、「天皇は神である」という教えこそ、これから害をもたらすのではないだろうか。この教えの正しさを証明することはむずかしい。この教えは根拠薄弱で頼りない。(中略)

また、「日本人は他の諸国民とは対等の兄弟ではない。日本人は特別な存在なのだ」と教えている人たちは、日本人に危険なことを教えているのではないか。その類(たぐい)の説はすべて、偽りである。だから、そのような説はすぐに崩れ、引き潮のように退(ひ)いてゆく。その後にはまた正しい教えの潮が満ちてくる。

(『日記』明治三十年[一八九七年]六月二十七日[七月九日])

引用はニコライが中心になって設立した女学校、神学校、伝教学校、歌唱学校合同の卒業式で、ニコライ自身が話した祝辞の概要を書き留めたものである。キリスト教的修辞に彩られているが、ニコライの日本社会を見る目は鋭い。また明治時代に、ニコライほど日本文化を深く理解していた外国人は少ないだろう。ニコライは鹿児島に布教に行った際に西郷隆盛の石碑を訪れた。朝敵にも関わらず、石碑は清潔に保たれ多くの参拝者たちがいた。その理由をニコライは、「戦闘(西南戦争)はいわば瀉血(しゃけつ)であり、それによって、日本にあふれんばかりになった不満の力が解放されたのだ。(中略)しかし残念なことに、サムライ階級の老化した、質のわるい血と一緒に、たくさんの、栄養分のある新鮮な血が流されたということだ」と書いている。

『日記』にあるように、明治三十年に早くもニコライは天皇の神格化を危惧し、第二次世界大戦に向けて狂信的なまでの盛り上がりを見せることになる国粋主義を予感していた。ニコライは「また正しい教えの潮が満ちてくる」と書いたが、無論そうならなかった。むしろ事態はニコライが危惧した方向に進んでいった。日本は朝鮮の支配権を巡って日清戦争を起こしたが、戦後、今度はロシアと対立することになった。明治三十七年(一九〇四年)二月、日露戦争が始まった。ロシア公使ローゼンの「貴兄のロシア人としての心にいま一度呼びかけたい。(中略)われわれの二五年の友情によって心からお願いする。わたしたちと一緒に帰ろうではありませんか」という懇願を断り、ニコライは日本に留まった。

ここでのわたしは、ロシアに仕える者ではない。キリストに仕える者だ。(中略)キリストに仕える者は、常に喜ばしく、元気で、落ち着いているべきだ。キリストの事業は、ロシアの事業とは違って、まっすぐで、公明正大で、しっかりしており、真実であり、行き着く先は恥辱ではなく、善き終局なのだから。

(『日記』明治三十七年[一九〇四年]二月十六日[二十九日])

きのうと同じ状態。たましいの中に二つの流れがある。下の、隠れた流れは荒れ狂っており、激しく刺すような痛みを与える。苦しい。わが心も戦場にあって、深手を負ったのだ。

(『日記』明治三十七年[一九〇四年]十一月四日[十七日])

日露戦争開戦前からロシアに対する憎悪が燃えさかり、それはロシア人ニコライによってもたらされた日本人正教徒にも向けられた。正教徒は「露探(ろたん)」=ロシアのスパイと呼ばれ、各地で迫害を受けた。当時日本で最も有名だったロシア人、ニコライの暗殺を声高に叫ぶ日本人も現れた。ニコライが帰国すれば、日本の正教が取り返しのつかない打撃をこうむることは目に見えていた。ニコライは「わたしは、ロシアに仕える者ではない。キリストに仕える者だ」と書いたが、その心は祖国ロシアと日本の間で引き裂かれていた。

日本政府は日露戦争中、日本に留まるロシア人の安全を保証すると言明した。駿河台の正教会の門には兵士が警護に立った。ニコライの場合、副島種臣(そえじまたねおみ)を始めとする政府高官に親しい友人が数多くいたからでもあった。正教徒にはならなかったが、彼らはニコライの人柄を良く知っていた。ニコライは「わたし自身の事業のために、あらゆる政治的な事業や執筆活動への関与を意識的に避けているからだ。政治的な話題とわかれば会話にさえ加わらないようにしている」と『日記』に書いている。

最晩年のニコライ 明治四十四年(一九一一年)

ニコライの言葉に裏はない。彼は純粋な宗教者だった。ニコライ自身は安全のため外出を禁じられていたが、最大で七万人にも膨れあがった日本各地のロシア人捕虜のために日本人司祭を派遣し、様々な救援物資も送っている。日露講和条約(ポーツマス条約)が締結されると、その内容に不満を持った群衆が日比谷公園で全権大使・小村寿太郎を弾劾する国民大会を開き、それが暴動に発展した。暴徒は駿河台の正教会にも押し寄せた。

この頃にはニコライは肝が据わっていたようだ。「教会の者たちが「身を隠してください」と言ったが、わたしは笑いとばした。恐ろしいとか心配という感じは全然しなかった。(中略)興奮した群衆の叫び声が一晩中続き、さまざまな方角に火事の照り返しが見られた。本会の構内でも、騒音と兵隊たちの声が止(や)むことなく続いた」と『日記』にはある。

夜中、二時半に喘息で目が覚めてしまい、その後、眠ることができなかった。起きて仕事をしていた。この病気があっても、慣れていけば、生きてゆくことはできる。神さま、もう少し翻訳をするために、もう少しだけ生かしてください。

(『日記』明治四十四年[一九一一年]十一月三日[十六日])

ニコライは心臓の持病を抱えながら仕事を続けていた。中でも聖典の日本語訳の仕事に精力を傾けていた。しかし病状は悪化してゆく。明治四十五年(一九一二年)一月には聖路加病院院長トイスラーの往診を受け、即入院を命じられた。しかし二月には強引に退院し、駿河台の主教館の自室に戻った。死去当日の十六日には書記を呼んで、日本人教役者たちへの給与の支払いを命じている。ニコライは最後まで教会の仕事をし続けたのである。

栄光の中のキリスト

縦二十七センチ×横二十・七センチ 二十世紀初頭

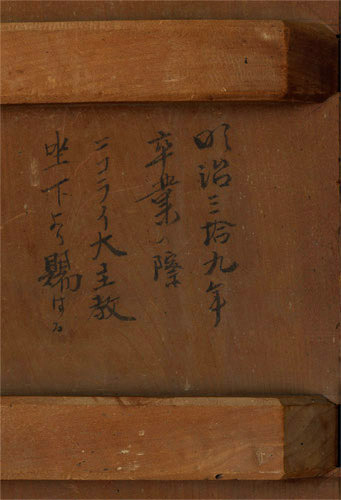

裏面墨書

僕が持っているのは「栄光の中のキリスト」と呼ばれるイコンである。裏に「明治三十九年卒業の際ニコライ大主教座下より賜はる」という墨書がある。プロテスタントはイコンを偶像崇拝だとして嫌うが、正教ではイコンを通して神に祈るのが普通である(イコンは大切に扱われるがイコンそのものを神格化する教義ではない)。

ニコライは信徒のために、大量のイコンをロシアに発注している。仏像などを拝む習慣のある日本人信徒には、イコンが必要だという考えもあったようである。明治二十八年の『日記』には「高さ約三〇センチの家庭用救世主のイコンが三〇〇〇枚。さまざまな寸法の小型イコンが二万四七〇〇枚」ロシアの工房から届いたという記述がある。もちろんこの他にもイコンは発注されているので、戦前だけでも相当数のロシア・イコンが日本にもたらされていたことになる。

所有者の名前は書かれていないが、明治三十九年(一九〇六年)六月二十四日(七月七日)の『日記』に「神学校で卒業式が行われた」とある。このイコンはその際に卒業生全員に配られた内の一枚だろう。神学校卒業生は将来の日本正教会を背負って立つ有為の人材だった。ニコライは卒業式で「ここに課程を終えた者たちが就こうとする務めは、地上でのあらゆる務めのうち最高のもの、天国を地上にもたらすようなもの」だというスピーチをしている。この年神学校を卒業したのは七人である。調べれば全員の名前はわかるだろうが、誰が所有していたのかを特定するのは難しいだろう。

僕や色や匂いといった五感に訴えかけてくる刺激には鈍感な方だ。ただ文字は別で、何か書いている夢や本を読んでいる夢をしばしば見る。ニコライさんの『日記』は、時間の都合もあって二日間で大急ぎで読んだ。二日ともニコライさんの夢を見た。覚えているのは論争のようなことをしていた夢だ。議論の内容は思い出せない。目ざめた時に、心に浮かんだことの半分も口にせず、むっつりと座っていた息苦しさだけが残っていた。『日記』で表現されたニコライさんの内面が影響したのだろう。イコンと『日記』のおかげで、ニコライさんは僕にはずいぶん親しい人になった。

鶴山裕司

(図版撮影・タナカ ユキヒロ)

■鶴山裕司詩集『国書』■

■ 予測できない天災に備えておきませうね ■