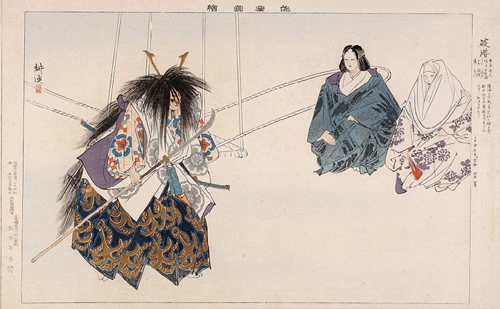

「能楽図絵」「碇潜」(明治32年7月10日印刷 仝年仝月15日発行)

【公演情報】

能 碇潜(いかりかずき)

鑑賞日 11月8日 於 宝生能楽堂(銕仙会11月定期公演)

前シテ 尉 浅見 真州

後シテ 平知盛 同

前ツレ 安芸太郎 浅見 慈一

前ツレ 安芸次郎 長山 桂三

子方 安徳帝 谷本悠太朗

後ツレ 大納言局 北浪 貴裕

後ツレ 二位尼 浅井 文義

ワキ 旅僧 森 常好

アイ 早鞆ノ浦人 高野 和憲

笛 松田 弘之

小鼓 曽和 正博

大鼓 亀井 広忠

太鼓 小寺 佐七

地頭 観世銕之丞

銕仙会の11月定期公演の演目は、能〈巻絹〉(シテ方:片山九郎右衛門)や狂言〈鐘の音〉(シテ:石田幸雄)に加え、能〈碇潜〉に珍しい演出を施した上演を含んだ。その演出は、室町時代の能楽師金春禅鳳(1454-?)の自筆本により、現代では初めて演じられた。

『平家物語』を典拠とする能作品の中では、〈碇潜〉は〈敦盛〉や〈船弁慶〉ほどよく演じられる演目ではないが、平教経と平知盛といった有名な武将達の霊を主役として登場させるので、かなり人気を集める作品である。物語としては、平家ゆかりの僧は壇ノ浦で戦死した武将達を弔いに行く途中、浦を渡るために老人の船頭に便船を頼む。他に二つの船があるのだが、僧の身分であり、船賃の代りに読経を受け入れるのはこの老人だけなのだ。陸にたどり着いてから、老人は壇ノ浦の戦いの物語を僧に聞かせる。不思議なことに、老人の物語は特に平教経の最後を詳しく描写する。教経が安芸兄弟を相手にして、二人を一緒に海の底へと引きずった場面に至ると、語る老人だけではなく、他の二人の船頭達も声を上げて、自分達は教経と安芸兄弟の亡霊だと告げ、壇ノ浦合戦の時と同じようにお互いと戦い始める。激しい対戦の中、老人が二人に勝ち、二人を海の中へ引っ張って、消えてゆく。

その辺りに住んでいる者と言葉を交わしてみると、僧は自分が昔源平合戦で亡くなった名将の幽霊の出現を目撃したと分かる。戦死した者の菩提を祈りながら眠りに落ち、巨大な船が波の上に浮かんで近付いてくる夢を見る。その船には安徳天皇をつれて二位の尼、大納言の局や平知盛が乗っている。自分達にはもう救いようがないと判断した二位の尼が涙しながら、幼い天皇様を抱き、大納言の局と一緒に三人は波に身を投げる。悔しさのあまり、知盛は周りから襲ってくる敵を追い払い、自分も海の底へ向おうとするが、二度と水面に浮かばないように船の碇を担いで入水するのだ。彼らは僧の夢に現れた幽霊であった。

前場に対戦をおき、後場に平家の悲劇と修羅の怒りに注目を当て、禅鳳の演出で上演された〈碇潜〉はドラマティックであって、通常より激しい要素を見せる。普段の演出では、前半においてシテが一人で登場し、教経と源氏側の武将との戦いをただ物語るのだ。一方、禅鳳の演出ではその出来事を物語るだけではなく、登場人物は実際に戦う。つまり前場ではシテが相手と戦う場面があるという、非常に珍しい見どころだ。能の序破急論から考えると、演目全体の頂点に当る「急」の場面があるわけではなく、前場にも、後場にもそれぞれに別々のクライマックスがあるのだ。

後半では大きな舟が出されることは通常の演出とは変わらないが、舟に乗っているのは知盛、二位の尼、大納言の局だけで、後者の二人が安徳天皇の入水の場面を語る。大納言の局の穏やかで優雅な女御姿と、知盛の迫力のある修羅姿はそれぞれ典型的な登場人物の種類に属し、その魅力に観客が惹かれる。二位の尼も白い姿で舟の真ん中に立っているので、どう見ても無視できない存在だ。ところが、禅鳳の演出ではそれらには8歳の安徳天皇が加わる。演者は子方であり、その可愛らしさに観客が魅了される。女体、軍体、そして子方という能の「花」を一同に同じ場面に登場させる手法は非常に大胆で、強い印象を与える。その上、入水の場面がこの登場人物のやり取りの中で描写されるのではなく、再現されるのだ。東の伊勢神宮に向って天照大神に祈りをささげ、それから西方の極楽浄土を願う幼い姿の安徳天皇は、二位の尼に抱かれたまま海底に沈む。舞台ではただ突然舟の枠組みを出て、正面に向って二、三歩をするだけの場面なのだが、その時点まで溜まった緊張感が頂点に至るので、冷静な観客でも、感動せずにはいられないであろう。

関係ない話なのかもしれないが、ここで世阿弥のことを考えてしまう。序破急の理論家であり、演目のバランスに異常なほどの拘りを抱く世阿弥は、もし禅鳳演出の〈碇潜〉を見ていたら、どのような反応をしたのであろうか。このような派手な上演は、世阿弥によっておそらく劇的過剰だという風に評価されてしまうのが想像できる。そういった評価が下ると想像させるのは、『申楽談儀』に言及される一つのエピソードである。息子の元雅が作った能〈隅田川〉では子どもを亡くした母親がその子の亡霊と出会う場面があり、それに関しては世阿弥は批判的な位置を取った。このような演出を避けた方がいいと世阿弥が自分の息子に言いつける。観客の涙を誘うような手法を使ってはいけないというわけである。ドラマティックな場面を含む演目の場合、シテ方の堪能とは関係なく、そのドラマティックな内容のみが成功をもたらすのだ。母親が子どもの亡霊に会うような場面は観客席にいる人を夢中にさせるので、演技の熟達や演目の全体的な完成度が注目されなくなる。つまり、この手法は演者にとって簡単に観客を感動させることができるのだ。

今回の上演にはさらにもう一つの特徴があり、それは意欲的な作り物の使用である。前場では一度に三つの舟が出され、能舞台の空間がその作り物の圧倒的な存在感に一旦潰されそうに見える。後場にも大きな船が登場するので、この作品においては、「舟」という乗り物は大きな役割を果しているようだ。物質的な面に止まらない能楽の性質を思い出すと、船は壇ノ浦の合戦を連想させる役割におさまるのではなく、おそらくこの世からあの世へ行く乗り物としての性質が大事である。能における舟は常に生と死の間を行き交う神秘的な物体であり、演者がその白い枠組の外へ一歩を踏み出すと、波の中に沈んでしまったという意味になるのだ。

その上、碇の作り物が結末の場面に大きな役割を果す。碇はやはりこの作品専用のもので、自害の選択しか残されていない修羅の絶望と恨みの象徴として印象的である。

数多くの作り物と非常に劇的な要素を使用する作品は、室町後期の能楽の有様を反映している。その時点までの優雅な風情を重視していた猿楽と違って、観客に視覚的な感銘を与えるような派手な展開を見せるのが特徴なのだ。禅鳳の生きた戦国時代の観客は、おそらくこのような激しい動きの場面や悲劇的な要素を含む舞台芸術を要求していたのであろう。

禅鳳自筆本による〈碇潜〉の上演は、能楽師と能の研究家の交流がなければ不可能であった。能の小書きの研究を専門とする小田幸子氏の協力を受けて、禅鳳自筆本の演出に関する指示が読み解かれてから、能楽師の方はできるだけその演出に近い上演を目ざしたのだ。現在の能舞台の状況や演技の速度などは禅鳳の時代と大きく異なるので、挑戦的な試みであった。今回の〈碇潜〉の上演が示したように、能楽師と研究家の共同作業によって忘却に埋められた珍しい演目の復元、または古い演出の復元が可能になる。その過程では能の演出史が歩んできた道が見えてくる一方で、伝統自体に潜む新鮮さが明らかになる。

ラモーナ ツァラヌ

■ 予測できない天災に備えておきませうね ■