一.オブ・モントリオール

神の宿る場所に言及するまでもなく、昔から細々とした造作、そして内向きのモノには惹かれる。「わあスゴい」と「わあキレイ」、即ちビックリとウットリが混ぜこぜ。段々とフォーカスを広げ、それを「箱庭的」と言い換えてもいい。城には興味ないけれど、城のジオラマには見入っちゃうタイプ。音楽の好みもだいたい付合していて、ちんまり細かい感じのモノに惹かれがち。「室内楽(チェンバー・ミュージック)」というワードを使いたくなるが、これは少々微妙。プログレ内に「チェンバー・ロック」という一派があるので混同しやすい。小さく/少なくても奥行きやダイナミズム、大袈裟にいえば宇宙、砕いていえば世界観を感じられる、という意味ではやはり「箱庭」が的確かも。

船頭多くして、とはよく言ったもので、世界観を感じやすいのは当然ながらソロ作品。バンドならワンマンバンドがいい。正確に航路を進んでいける。米国ジョージア州のバンド、オブ・モントリオールも全曲の作曲を手がけるケヴィン・バーンズが絶対的船頭。バンド名義のまま一人で作り上げたアルバムもある。サイケデリックと称されることが多い初期の彼、彼女らの音楽は様々なルーツ/ジャンルを内包しているが、通底しているのは不安定さ。綺麗な旋律なのにどこか危うい。チューニングやピッチ、何なら再生機器の不調を疑うような揺らぎに覆われている。カセットで聴いていたら、きっとテープが伸びたと思うはず。無論それが魅力であり個性。少なくとも私はそれを求めている。喩えるなら、歪んだ城の精巧なジオラマ。褒め言葉に聞こえないか。その揺らぎはデビュー盤『チェリー・ピール』(’97)から確認できるが、やや薄味。ビートルズやキンクスの名盤を彷彿とさせる三枚目『ゲイ・パレード』(’99)が味わい深い。ちなみに直近十年のアルバムにも揺らぎは存在しているが、音色の線が太くなったからか少々確認が困難。これは良し悪しではなく好みの問題。

創業六十余年の老舗、金町のもつ焼き屋「B」で最後に呑んだのは結構前。近場へ移転したことは知っていたがご無沙汰が続き、先日ようやく訪れた。時間が早かったのでまだ店内には余裕あり。一人二本までの大ガリ(喉笛)を含めた串数本と中瓶でスタート。相撲中継と常連客の会話も肴にゆったりと。テッポー、子袋、ガツのホルモン刺三種盛りは吃驚の380円。薬味、大葉と共に供されるのは贅沢な小宇宙、砕いていえば宝石箱。最初は行儀良く味わい、最後はスパイスカレーよろしく混ぜこぜに。三種を大葉でまとめて放り込む。

【 Tulip Baroo / of Montreal 】

二.シカゴ

生意気言うようだけれど、インド系カレーを外で食べる時に楽しみなのは意外とナン側。今やカレー側は商品化されていたり、何ならレシピ通りにスパイスを重ねることで、ある程度家庭内でも楽しめる。ただナン側はなかなか難しい。開き直って変哲ナシの食パンで済ましたりもする。個人的にナン側で好きなのは南インドのドーサ。生地は薄く、よく見かけるのは筒状。そして往々にしてデカい。そう、家では無理。なので食べたくなった時は店頼り。どうせ行くなら、と「東京のリトルインディア」西葛西のインドカレー屋「S」へ。此方は「江戸川インド人会」会長さんのお店。そして初めてドーサを食べた店。今回到着したのは昼時だったので、「南インドランチ」から全長40センチ程のドーサのセットをチョイス。ラッシーは付いているが瓶ビールもオーダー。必要以上に腹は膨れるけど合うんだもの。仕方ない。

たっぷり堪能した後はもう一軒。実は近くに昼から呑ませる立飲み屋「T」がある。立飲み、といっても此方にはカウンターだけでなくテーブル席、そしてデッキ席(!)まである。各々が好きなように寛げるし、風通しがいい。加えてあまり広くないところもいい。店員さんの目が届くし、カウンターからの眺めも良好。ついつい昼から呑み過ぎる。

程度の差はあれど、嗜好に偏りがあるといわゆる売れ筋には手を出さなくなる。音楽も同じ。学生時代、粗くて速いモノが好きだったのでヒットチャートとは距離を置きがちに。特に洋楽、中でもビッグ・ネームはろくに聴きもしないのに毛嫌いしていた。たとえばシカゴ。80年代、彼等は既にスーパーグループで縁遠く。ようやく向き合ったのは数年前。プログレからの流れで聴いたデビュー盤『シカゴの軌跡』(’69)が予想外に良かった。代名詞のブラスロックがアレンジ/構成の影響か、どこか内向きに響く。ちなみに当時のバンド名は「シカゴ・トランジット・オーソリティ(シカゴ交通局)」。本物の交通局からクレームがついたので改名。

【 Does Anybody Really Know What Time It Is? / Chicago 】

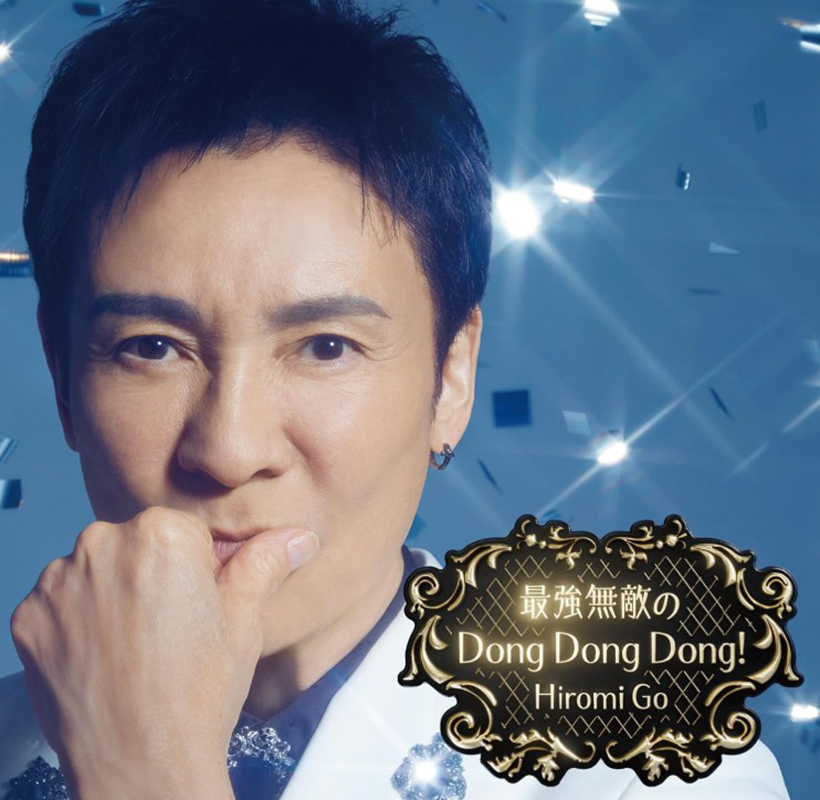

三.郷ひろみ

そうそう、金町「B」の近くにも小振りな立飲み屋「W」がある。先日も帰りがけに立ち寄った。此方はサービスがとにかく繊細。メニューには「今日の100円」や「今月のハッピードリンク」、ラックには「ご自由にお使い下さい」の箸置きに折り紙コースター、それぞれ卓の下には細かなデコレーション(たとえば懐かしのスーパーカー消しゴムがズラリ)。店内はホスピタリティで統一されている。しかも帰り際はワンオペにも関わらず、ドアの外まで出てきて「お気をつけて、ありがとうございます」。本当、頭が下がります。

全曲:作詞・荒井由実(21歳!)、作曲&編曲・筒美京平。プレイヤーには鈴木茂、深町純、岡崎広志等々。こんな贅沢な布陣で制作されたのは郷ひろみ六枚目、その名も『ヒロミック・ワールド』(‘75)。当時としては珍しいシングル曲なしのストイックな純正コンセプト・アルバム。その密封性は全体の統一感を高め、ユーミンの歌詞を手掛かりに当時の空気を味わえる。同時代の洋楽をしっかり見据えた筒美ブランドの楽曲は勿論粒揃い。シティポップ再評価の今だからこそ是非。

【20才を過ぎたら / 郷ひろみ】

寅間心閑

■ 金魚屋 BOOK SHOP ■

■ 金魚屋 BOOK Café ■