安井浩司墨書展の公式図録には、文学金魚の編集による詳細な年譜が掲載されているが、もともとこれは「未定」第70号の安井浩司特集に掲載された自筆年譜を土台にしている。そのなかの平成2年(1990年)・54歳の項に、「「未定」四十七号に評論「放物線のゆくへ」を執筆。以後、考えるところあり、散文(評論)行為を断つ決意す」とある。ではいつから評論を書き始めたのだろうと思って図録の年譜を遡ると、1960年・24歳の項に「初めての長篇評論「言葉と想像力における抽象俳句の死角について」を発表する」とあり、安井浩司がおよそ30年に亘って評論を書いていたことがわかる。

30年という時間が長いか短いかは置いておくとして、安井は評論を断った決意に関する文学金魚のインタビューに答えて、「評論集は『もどき招魂』、『聲前一句』、『海辺のアポリア』の三冊を出しましたが、書き足りないという気持ちはありません」と断言している。また散文行為を断った理由を、「できれば俳句作品に全力投球したいということです。わが言語行為の全てを、俳句作品としての、表現行為の底に沈めたかったということです」と簡潔に説明している。俳句に対する論考を十分書き切ったという思いと、俳句作品の創出に全力投球したいという気持ちは、安井の本音に違いない。

この3冊の評論集は、『もどき招魂』が1974年(著者38歳)、『聲前一句』が1977年(著者41歳)、『海辺のアポリア』が2009年(著者73歳)という順番で刊行されているが、『海辺のアポリア』は、『もどき招魂』刊行以降、散文行為を断つまでに書かれた評論のなかから代表的なものを選りすぐって編集されている。つまり長い間埋もれてしまっていた安井の長編評論が、20年近くたってやっと日の目を見たわけで、おおむねこの2冊にまとめられた散文が安井浩司の本格評論と呼べるものである。

その2冊にはさまれるように刊行された『聲前一句』は、「掌(=小)論集」と銘打たれているとおり俳句に関する短いエセーが集められたもので、どちらかというと幕間的な散文集といえよう。そこに収められた35篇の小論は、安井が所属していた「琴座」誌上に『聲前一句』と題されて3年に亘り連載されたもので、その後記に「数次の挫折を経ながらも」とあるとはいえ、ある一時期における安井の俳句に対する思考を理解するうえで、イメージしやすくまとまった書物であるということができよう。

『聲前一句』の全35篇は、安井が選んだ35人の俳人一人に一句ずつを、見開き2ページの800字程度で綴った文字通りの掌論である。俳人と一句の選択について、「特別の意図のもとに選び出された俳人ではなかったし、決してそれぞれの俳家の名句でも秀句でもなかった」と素っ気ないが、この連載を通じて俳句的思想を大上段から見下ろすかのように表現しようと目論んだわけではなく、むしろ「私自身、折々の失語状態からささやかな発語を誘ってくれた一家一句であるにすぎなかった」というとおり、スランプの折々に自らの創作意欲を奮い立たせてくれたことに対する感謝の気持ちを表しているといってもいい。

しかしその感謝とは、他人の一句を持ち上げて誉めちぎれば遂げられるほど甘いものではなかった。安井は後記で「(連載の)この間、私は何かに怯え、激しく照れ、自らを卑しめ、いたずらに疲労を覚えるだけで、決して悠揚に書き綴ったものではなかった」と産みの苦しみを語っている。図録の年譜によれば『聲前一句』刊行に続いて、「現代俳句協会を退会。以後どの団体(協会)に属することもなかった」というように、後年訪れる俳壇や俳句仲間からの孤立化への足踏みがすでに始まっているとも受け取れ、その俳句に対する精神状態が極めて複雑な時期を迎えた頃と思われる。

こうした孤立化が進行する過程と平行して、安井はますます俳句に対する思索を深まらせていく。その極みともいえるのが『海辺のアポリア』に収められた評論の数々である。書名にもなった「海辺のアポリア」が「俳句評論」に掲載されたのは、『聲前一句』刊行と同年の5月であり、「渇仰のはて―俳句の文体と構造―」はその翌年に掲載されている。安井は、『聲前一句』の連載原稿を書くことが「なぜか俳句作品をかくことと全く等しいあがきの行為」だったといい、「ひたすら私自身の恢復をこそ意図していたようである」と後記に書いている。つまり『聲前一句』の執筆と俳句に対する思索の深まりとは、ともに孤立化へと向かう「俳句の病い」に苦しんだ末の、病いからの恢復として捉えることができる。

安井の長編評論の多くは、熟考によって獲得した断定をひとつひとつ積み重ねたうえに、極めて慎重かつ明確な論調で書かれている。それと較べるとこの小論は、本質直観による洞察を土台にして、その本質を仄めかすかのような語り口で書かれている。それは短い散文ゆえといった外部からの要請ばかりとはいえず、むしろ安井自らの意図によるものと思われる。「だから本書は、厳然と三十五篇による詩表現ということでいいではないか」(後記)と、安井は言い訳をするかのようにして遠回しにその意図を語っている。安井らしい韜晦な言い方だが、換言すれば、『聲前一句』は安井浩司という一俳人の審美眼の記録であるが、それとて果たして稀有なる審美眼といえるかどうかは怪しいし、そんな眼をたまたま掠めていった俳人たちとて胡散臭いことこの上ない。ならばここはどうか散文詩を読むようにして、この文体そのものを楽しんで欲しい、というわけだ。恢復とはこうした開き直りの賜物であり、得てして本音とは開き直りにこそ顔を覗かせるものだろう。

その記録は時にユーモアをはさみながら向日性のある言葉で書かれたり、時に曇天の丘を腹這うかのような韜晦さをもって書かれたりするが、それは安井の俳人に対する感情の違いがそうさせるのではない。逆に、安井は意図的に散文のトーンを変えることで、俳人に対する個人的な感情が焦点を結び難くしている。それは安井自身がこの詩表現を、叙情詩ではなく叙事詩として画策しているからだ。叙情詩のように個人的な感情の対象として俳人を一過性に語るのではなく、叙事詩における語り手の眼を通すからには、たとえ「安井の」という限定付きとはいえ俳句史の土俵上に俳人とその一句を上がらせ、それらに架空の歴史性を持たせようとしているのだ。『聲前一句』に登場する35人の俳人が、近世・近代・戦前・戦後と、安井自身を培ってきた俳句史全体に及んでいることがその証左である。以下に時代によって四つに分類した俳人を、本書目次の表記どおり登場順に挙げておく。

(近世)其角・芭蕉・凡兆・河合曾良・蕪村・吉川五明

(近代)石井露月・虚子・子規・安藤和風・藤野古白

(戦前・先行世代)石田波郷・西東三鬼・高屋窓秋・中村草田男・芝不器男・平畑静塔・山口誓子・富澤赤黄男・高野素十・加藤楸邨

(戦後・同時代)大岡頌司・河原枇杷男・加藤郁乎・高柳重信・志摩聰・寺田澄史・大原テルカズ・野田誠・寺山修司・折笠美秋・金子兜太・島津亮・若山幸央・耕衣

本コンテンツでは、安井が俳句の思索を深め、同時に孤立へと向かいつつあった頃に書かれた『聲前一句』を、安井自身の俳句全般に対する審美眼の叙事詩として紐解いてみたい。この前後に書かれた評論を読む限り、安井が厳格な作品至上主義者であることは間違いないが、この『聲前一句』では作品だけではなく俳人もまたその審美眼の範疇にあるといえる。つまり俳句全般とは俳句作品だけを指すのではなく、その創作者である俳人も含むという意味である。

*

真日澄むは

人の藪とて

よろしきや 若山幸央

若山幸央とは聞き慣れない名前だが、彼は高柳重信の弟子として「俳句評論」に同人参加し、重信の多行形式俳句を継承発展すべく、自らも多行形式による俳句実験を試み続けた俳人である。その実験は処女句集『濁青(じょくせい)』(1968年俳句評論社刊)として世に問われはしたが、聞くところによると若山の句集はその一本のみで、その後俳句活動からは遠ざかってしまったという。安井が取り上げた掲句は、この唯一の句集には収録されていない。おそらく安井は「俳句評論」誌上でこの一句を見初めたのだろうが、『濁青』の収録句と比較するに地味な句を選んだといえる。句集収録句から選んだ五句と較べてみると一目瞭然であろう。

いま

俺を

優しく殺す

雪の樅

*

栗山や

十里楢山

鹿殺し

*

もみじ散り敷く

死の床の

象は融けつつ

*

蝙蝠が

独活が

こころの常闇に

*

ふるさとの

味噌部屋にあり

泪壷

若山は世代的にも、また「俳句評論」同人に加わった時期的にも、安井よりも一回り年少であったらしい。安井はそんな若山を指して、「わが美学のエコールにおいて、彼だけが唯ひとりの〝弟〟としての存在格を所持していた」と評している。「エコール」とは学校や流派を意味するフランス語で、ここでは「俳句評論」のことを指している。また安井は、「エコールの段落の部分を受け持ち、兄たる野心を捨て、父の呪縛の及ばざる処、後方の藪のように〝自然〟を装っていた」と若山評を続けている。

つまり、当時の「俳句評論」における若山の俳人としての力量が、その中核を担うというよりは端役(=文章の端々である段落)にとどまっており、安井や大岡頌司、加藤郁乎や折笠美秋(おりかさびしゅう)、そして寺田澄史(てらだきよし)といった重信直々の弟子(=兄)と肩を並べるだけの野心はなかった。それにより父たる重信の薫陶からは距離を置かざるを得ず、その後方に身を置いて藪の中から師を窺うのが常だった。しかもそうした居場所を不遇として自らを罵るでもなく、むしろ何気ない風(=自然)を装って強がっていた、と安井は評している。こうした評価は、いくら弟分とはいっても若山には情け容赦ない厳しさと聞こえるだろう。が、厳しい分だけそれは正確なのである。

もちろん安井はそうした弟に対する同情ゆえに、若山幸央を取り上げたわけではない。安井の感情を排除した審美眼に引っかかったのは、若山幸央に纏わり着いた「藪」の存在そのものである。掲出句の「人の藪」という中五がまさに語っているように、「藪」とは若山の俳人としての核である。と同時に「藪」とは、安井の審美眼そのものである。

ところで、藪とは何であろう。それは古くから俳諧の心の迷路であり、数奇者の棲家でもあった。しかし、風景に藪を配置する必要条件を超えて、藪そのものが本質であるというところに俳諧の自立があったろう。(中略)藪とは、割ろうに割り切れない全的存在としての藪である、というだけで沢山だ。

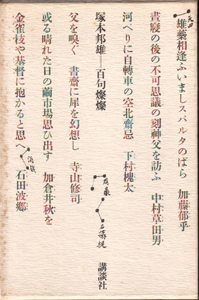

(『百句燦燦』より*正字体漢字は全て略字で表記)

俳諧にしろ数奇にしろ、日本文化の陽の当たる側には、みやびや風雅といった古来より連綿と受け継がれてきた美学が存在するが、そうした向日性の美と真っ向から対立する、「俗」とも「闇」とも形容すべき現代的かつ急進的な美学の存在を、安井は「藪」ということばで象徴している。そして「藪を持たぬ俳句はどんな秀吟であろうと私は好めない。」と断言する。安井俳句に頻出する、「蛇」・「鴉」・「糞」・「乞食」・「翁」・「鼠」・「厠」といった「俗」を象徴する言葉を上げれば、安井の審美眼を形成する「藪」の意味は自明である。この「藪の美学」こそが、全的存在(=神)のように安井好みの俳句に降臨するのである。

しかしそうした美学はなにも安井オリジナルというわけではない。フランス象徴詩を持ち出すまでもなく、美のアンチテーゼとしての美学は近代以降の文学の潮流を作り出してきた。さきに『聲前一句』を審美眼の叙事詩と表現したが、これに遡ること3年の昭和49年に刊行された、歌人の塚本邦雄による『百句燦燦』(講談社)もまた、そうした審美眼による俳句時評として読むことができる。こちらは当時前衛として短歌改革の先鋒を担った塚本が、俳句前衛の雄であった重信をはじめとする俳壇との交流の中で、俳句への愛情を語った一俳人一句鑑賞であるが、一方が叙事詩とすればこちらはさだめし叙情詩といえよう。塚本もまた『百句燦燦』のなかで若山幸央を取り上げているが、塚本が注目した句は、処女句集『濁青』の収録句として前述した「いま/俺を/優しく殺す/雪の樅」である。

私は彼の生に先んずる死の、この初初しい酩酊感をこよなく思ふ。二度とは口にできぬ官能の羞ぢらひが、「俺を」といふわざと粗野を気どつた一人称を蒼く翳らせ、殺される作者にもまして殺す凶漢「雪の樅」の至福にほとんど嫉妬を覚えるばかりである。

(『百句燦燦』より*正字体漢字は全て略字で表記)

安井と塚本に選ばれた一句の相違もさることながら、それぞれの語り口にはかなりの隔たりがある。塚本の文章は一句を対象化して語るというよりも、一句に自らのナルシシズムを重ね合わせることで作者と自分とをそっくり入れ換え、作者の叙情を自身の酩酊に置き換えて語っている。つまり『百句燦燦』で語られる百俳人百句とは、塚本自身の酩酊した百種類の自画像に他ならない。もちろん「生に先んずる死」といい、「蒼く翳らせ」といい、「殺す凶漢の至福」といい、塚本の審美眼にも安井が言うところの「藪」の美学を確かに感じるが、それは前衛の証として時代が要請したものでもあったはずだ。むしろここでの問題は、「藪」の語り方にあるといえる。

いつの間にか若山をわが弟と規定しつつも、宇都宮の竹藪に籠る彼がしんじつ弟だったかどうかは疑わしい。私にだけそう見えたかも知れず、そうであるならば私は病み過ぎていたことになる。藪の中に兄も弟もないからだ。藪の中ではみな藪の人にすぎない。

(『聲前一句』より)

安井は執拗なほどに自問へと立ち返る。考えが及ばずに曖昧なままの答えを、安井は叙情に紛らわせて許しを請うようなことはしない。叙事詩が語る歴史のように、動かし難い答えにたどり着くまで問い続ける。それは審美眼というよりも矜持のなせる業である。安井の矜持は、俳句の本質を装うような安易な幻想を許しはしない。つねに「私にだけそう見えたかも知れ」ないと自問を繰り返しながら、可能性がある限り角度を変えては謎を追い立てていく。それは自信のなさからくる逡巡では決してない。審美眼といい矜持といい、確かな自信に裏打ちされているからこそ使うことができるのだ。韜晦などといっても照れ隠し以上ではない。こうした安井の根気強い探求は、『聲前一句』のような短いエセーではなかなか伝わりにくく、簡単に読み流してしまえば単なる自虐かと見紛うかもしれない。だが、ただ根気強く読みさえすれば、だれにでも間違えようなく伝わるものなのだ。

安井は執拗なほどに自問へと立ち返る。考えが及ばずに曖昧なままの答えを、安井は叙情に紛らわせて許しを請うようなことはしない。叙事詩が語る歴史のように、動かし難い答えにたどり着くまで問い続ける。それは審美眼というよりも矜持のなせる業である。安井の矜持は、俳句の本質を装うような安易な幻想を許しはしない。つねに「私にだけそう見えたかも知れ」ないと自問を繰り返しながら、可能性がある限り角度を変えては謎を追い立てていく。それは自信のなさからくる逡巡では決してない。審美眼といい矜持といい、確かな自信に裏打ちされているからこそ使うことができるのだ。韜晦などといっても照れ隠し以上ではない。こうした安井の根気強い探求は、『聲前一句』のような短いエセーではなかなか伝わりにくく、簡単に読み流してしまえば単なる自虐かと見紛うかもしれない。だが、ただ根気強く読みさえすれば、だれにでも間違えようなく伝わるものなのだ。

掌論の結びで安井は、「彼(=若山)の正体など強いて知る必要もないと思えてくる」と、あえて若山幸央という忘れられた俳人を突き放す。それは俳人の名前で延命を図ろうとする昨今のおびただしい俳句群から若山の一句を切り離すことで、稀有なる「藪」の一句として安井自身の俳句史に永遠に刻もうとする、安井ならではの愛情表現なのだ。

田沼泰彦

■ 予測できない天災に備えておきませうね ■