今回は別府細工。骨董の世界でもそれほどメジャーではありませぬ。古伊万里や古唐津などの焼物に関してはたくさんの写真入り解説本が出版されているが、別府細工は中島實さん著の『別府細工』(昭和五十一年[一九七六年])と岐阜県歴史博物館の『館蔵品図録 別府細工』(平成十四年[二〇〇二年])があるくらいだ。岐阜県歴史博物館が多くの優品を所蔵していることからわかるように美濃国で作られた銅製の鋳物である。

江戸時代までの鋳物作りで最もポピュラーだったのは砂型製法である(今でも現役の製法だが)。木型などを使って外側の砂型を作り、一回り小さい砂型をセットしてその隙間に溶かした鉄や銅などを注ぎ込むのである。金属が冷えて固まったら砂型を壊し、バリと呼ばれる余計な付属物を取り除いて磨けば出来上がりである。

基本的製法は砂型と同じだが、別府細工は型に蜜蝋(蜜蜂の巣を精製した蝋)を使うところが決定的に異なる。蜜蝋で鋳物の型を作って蝋の中を刳り抜き、それを土型で固めてから熱すると蜜蝋が溶けて隙間ができる。そこに金属を流し込んで冷えたら砂型を壊して仕上げるわけだ。この製法は蝋型鋳物と呼ばれる。少数だが今でも蝋型鋳物を作る職人さんがいらっしゃる。

ただ蝋型は溶けてなくなってしまうので同じ物は作れない。そのため形は似ていても別府細工はそれぞれ一点物ということになる。一点ずつ蝋型を作って砂型を取るのである。木型を使うのに比べるとえらく手間暇がかかる。しかし別府細工には数物と呼ばれる作品もある。同じような形の鋳物がたくさんあるのだ。なるほど同系統の物を比べてみると微妙に模様などが違っていたりする。ただ数物は大量に残っているので、もしかするとおおまかな蝋型を作るための木型などを使っていたのかもしれない。このあたりのことはよくわかっていない。

で、骨董エッセイでは書き手が持っている作品を披露するのが不文律である。名品はないがわたくしが所有している作品をささっと紹介しておきます。

『昇龍文鎮』(著者蔵)

幅一・六×長一四・八×高二・二(最大値)センチ

『三猿筆架』(著者蔵)

幅六・五×長一一・九×高三・五(最大値)センチ

同 裏(著者蔵)

『昇龍文鎮』と『三猿筆架』は文房具である。文鎮は説明の必要はないだろうが筆架は筆を乗せておくための台である。江戸まで筆記用具は筆しかなかったから筆に墨をつけて文字や絵を書いた(描いた)。ただ書き終えたり一休みするときに机や紙の上に筆を置くと墨で汚れてしまう。そこで陶器や金属製の筆架に筆を架けておくのである。山の上に猿が三匹乗っているが正確には見ざる聞かざる言わざるの格好をしていない。ただ三猿の意匠のようなのでとりあえず三猿筆架としておいた。

三猿筆架の裏側には掻き跡のようなものが見える。道具の跡かと思ったが複雑な模様なのでどうやら職人の指紋の跡のようだ。三猿の蝋型を立体で作った後に裏側を抉り、指で凹凸を均したようである。厚さは一ミリちょっとで最も厚い箇所でも二ミリはない(猿の像は除く)。小品だが器用なものである。

なお銅の鋳物はこんな黒い色ではない。赤黒色のいわゆる銅色である。調べてもはっきりしたことはわからなかったが、別府細工では銅の上にお歯黒で使う鉄漿のようなものを塗っているようだ。生成りの銅だとすぐに指紋が付いて汚くなってしまうので黒く染めているのだろう。重厚感も増す。銅を注いだ跡のバリを隠すこともできる。文房具は今も実用品として使えるのでこの二点はいつも僕の机の上に乗っている。

『龍文茶托』(著者蔵)

口径一三・四×高一・九センチ

『龍文墨床』(著者蔵)

口径一三・四×高一・九センチ

『龍文茶托』は茶托でいいと思うのだが、別の用途で作られた物かもしれない。茶托は木や漆器が多いが金属製の物もある。鉄や銅を丸く切り出して鏨などで叩いて整形する。無骨だが独特の味わいが出る。「龍文茶托」はそれを模した物だろう。表と裏に鏨で叩いたような凸凹があるがこれはもちろん蜜蝋で作為的に再現したもの。ただ茶托は一枚では用を為さない。日本では食器と同様に五枚セットが普通である。だから龍文茶托は同じ物がたくさん作られた数物ということになる。

『龍文墨床』も数物。墨を置いておくための台である。硯で墨をすると濡れて紙や机が汚れるので墨床に乗せるのである。透かし彫りで身体の線の細い龍が描かれている。昇龍文鎮もそうだが別府細工の龍は胴の細い造形がほとんどである。

砂型製法は木型を使うのであまり複雑な形の鋳物は作れない。上下左右対称のものがほとんどだ。そのかわり比較的大きな鋳物を作れる。釜や鉄瓶などは上の部分と下の部分を別々に作って後で溶接したりもする。それに対して蝋型を使う別府細工では小品でも複雑な造形が可能である。実用品だが彫刻のような作品が多いのだ。また多少は磨いたりして成形しているが、ほとんどの部分が最初から今伝わっているような滑らかな肌だった。蝋型製法では上質で複雑な鋳物作りができる。

『唐人蝋燭立』(著者蔵)

台径五×高九・七センチ

『唐人蝋燭立』は高さ九・七センチの小さな蝋燭立てである。もちろん蝋が垂れるので受け皿を敷いて使った。後で参考図版でも紹介するが別府細工で最も有名なのは燭台である。数もそれなりに残っている。江戸までは電気がなかったので夜の灯り用に蝋燭や行灯が不可欠だった。それは外国も似たようなもので、イスラーム圏では壊れにくい陶製ランプを使ったので大量の灯火器が残っている。どの骨董屋に行ってもランプが目につく。数が多いのでよほど面白い模様でも入っていない限り古くても値段は安い。

唐人蝋燭立は唐人――文字通りに受け取れば中国人――が両腕を上げて蝋燭を支える造形だ。が、これは正確には朝鮮人、それも江戸時代に朝鮮と江戸を行き来した帽子をかぶった朝鮮通信使の姿を象っている。江戸時代の工芸品の模様は琳派や土佐派の人物や風景画を粉本にした物がほとんどだった。しかし別府細工の造形には中国趣味と朝鮮趣味が入り混じる。特に朝鮮趣味は日本の金工ではあまり例がない。同時代の鋳物には見られない別府細工最大の特徴である。別府細工はいわばハイカラな鋳物だった。

別府細工の作者だが、今の岐阜県瑞穂市別府に住んでいた広瀬清八と茂十郎親子だとわかっている。広瀬家の菩提寺・入徳寺の過去帳によると清八は文化九年(一八一二年)に八十六歳で、茂十郎は文政九年(一八二六年)に五十七歳で没している。別府細工は寛政、享和、文化、文政時代頃(一七八九~一八三〇年頃)に作られたようだ。清八・茂十郎親子二代で製作は絶えたらしい。

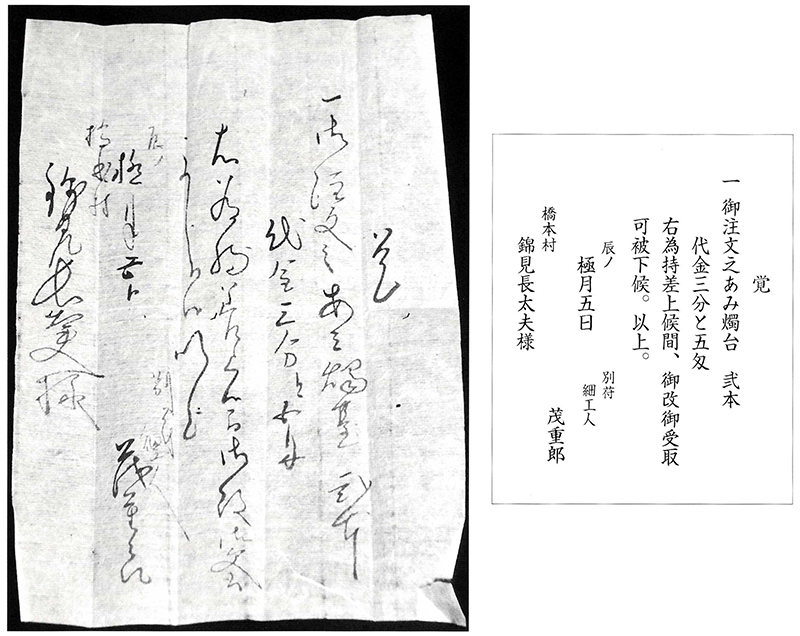

『別府細工の納品書』(参考資料)

縦二七・四×横一九センチ 『館蔵品図録 別府細工』(岐阜市歴史博物館刊)より

別府細工に関する直接的文書資料は三点しか残ってない。『別府細工の納品書』はその一つで息子の広瀬茂十郎(茂重郎と表記している)が、橋本村の錦見長太郎に依頼されて作った網燭台の直筆納品書である。別府細工という総称がいつ頃から定着したのかはわかっていないが、別府村に住む鋳物師の細工物という意味でじょじょに広まっていったのだろう。

別府細工の鋳造技術は高く作品に一貫した特徴もあるので、少なくとも父の広瀬清八はどこかで蝋型鋳物の技術を学んだはずである。しかしどこで技術を習得したのかは今のところまったくわからない。ハッキリ別府細工の前作(修業時代の作)と断定できるような作品も確認できない。別府細工は突然出現して四十年ほどで姿を消した親子二代の〝作家物〟の鋳物なのである。

ただ父・清八が朝鮮通信使の身なりや風俗を知ることができる場所(立場)にいたのは確かである。当時のいわゆる舶来文化に魅せられていた。またそういったハイカラな鋳物を好む富裕層が岐阜や名古屋、大坂に大勢いたのだろう。でないとわずか四十年ほどで大量の別府細工が作られたはずがない。骨董と呼ばれる物でも制作当時は経済原則に従っている。当たり前だが売れない工芸品は大量生産されない。

『甕割香炉』(参考資料)

縦二五・二センチ 重さ2.9kg 『館蔵品図録 別府細工』(岐阜市歴史博物館刊)より

『甕割香炉』は岐阜市歴史博物館所蔵の別府細工の名品である。中国は北宋時代の儒者で政治家の司馬光(温公)の子ども時代の逸話を香炉に仕立ててある。温公は子どもの頃、友だちが大甕に落ちて溺れそうになったのを見て、即座に石で甕を割って助け出した。向かって左側に立って右手に石を持っているのが温公、甕の下が割れて水が溢れ子どもが顔と手を出している。香炉の蓋は本体とは別に作られているがてっぺんに仙人が端座している。大甕も中に溜めた水も貴重だったが温公はそれよりも友だちの命が大事だと即座に判断したのだった。諸説あるがその名の通り温公は聖人と称えられる政治家で朱子学者だった。

この作品が広瀬清八か茂十郎の作かは不明だが、『別府細工の納品書』からもわかるように広瀬親子は文字の読み書きができて、ある程度中国の故事などを知っていたことがわかる。漆器や金工を手がける日本の職人の知的レベルは高かったと言われている。また温公や甕を覗き込む子どもたちは帽子をかぶっている。これは中国風とは言えず朝鮮通信使の姿を模している。中国と朝鮮の折衷表現である。

『梯子燭台』(参考資料)

左 高六二・五/右 高六二・六センチ 『館蔵品図録 別府細工』(岐阜市歴史博物館刊)より

『梯子燭台』も岐阜市歴史博物館所蔵の典型的な別府細工の燭台である。残念ながらモノクロ図版。今になるとエキゾチックな大型彫刻のようなので人気がある。燭台は一対で納品するのが普通だった。梯子を登っている唐子が二人おり、台座にはラッパを吹き太古を叩いている唐子が造形されている。

燭台の胴の上部に芯切架けがあり、台座に芯を入れる蓋物が置かれている。これらは行灯皿の芯を切るための道具である。燭台の上の方が輪になっていて、蝋燭を立てることも油を入れた行灯皿を置くこともできるようになっているのである。芯切で行灯の芯をつまんで消してその滓を芯入に入れたわけだ。これらは燭台とは別なのでなくなりやすいが、この作品ではすべての付属品が揃っている。「文化八年(一八一一年)初夏」の箱書きのある箱に納められているので広瀬清八(父)の作だろう。またラッパや太鼓を演奏する唐子は朝鮮通信使以外は考えられない。

江戸時代に日本(江戸幕府)が正式に国交を結んでいたのは朝鮮(李氏朝鮮)だけだった。貿易は中国やオランダ、それに琉球王国やアイヌ(アイヌ国家はなく松前藩の搾取の側面がある)とも交易していたが、あくまで交易であって国交はなかった。中国とは私貿易で琉球王国は中国と日本に朝貢する二面外交政策を採っていた。それが明治十二年(一八七九年)の琉球処分(琉球併合)につながるわけだ。近代国家になった日本は中国より地理的に近い琉球を強引に併合して沖縄県にしたのだった。

中国は古代から東アジアの超大国であり周辺国家が朝貢すれば独立国として承認するという冊封制度を採っていた。室町幕府は明国と貿易するために朝貢使節を送って日本国王として認知されていたが、秀吉の文禄・慶長の役で明国と対立すると国交は断絶し、清朝に代わっても国交は回復されず江戸時代を通じて私貿易の形で交流が続いた。中国は朝貢しなければ日本と国交を結ばない姿勢で、日本側も朝貢をよしとしなかったのである。

話は脇道に逸れるが、朝鮮、中国、オランダ、琉球との交易は長崎で行われていたので江戸時代には外国との四つの窓口があり、鎖国ではなかったという議論がちょっと前から盛んである(松前藩経由でアイヌから北方ロシアの情報を得ていたという議論もある)。江戸幕府がオランダ商館長に世界情勢を記述した『阿蘭陀風説書』を提出させていたのも事実である。ただそれらをもって江戸時代は鎖国ではなかったとするのは「鎖国」の定義による。幕府が民間商人の海外渡航(貿易)を厳しく禁じていたのも事実である。桃山時代にはポルトガル中心の南蛮文化が華開いた。日本人が外来文化(舶来物)大好きなことを考えれば、もし自由貿易(交流)が許可されていたら江戸文化はまったく違ったものになっていただろう。

『阿蘭陀風説書』などによる海外動向情報は基本的に幕府独占情報だった。しかしそれ以外にもたくさんの情報流入ルートがあった。最も重要なのは漢籍である。日本人は中国語を話せなくても漢文を読むことができた。ヨーロッパにおけるラテン語と同様に漢文が東アジア圏一帯の共通書き文字言語だったのである。そこから政治経済や科学(化学)技術などに関するたくさんの情報が流入した。人間にとって病気の治療は喫緊の課題であり幕末になるにつれ蘭方医学も盛んになった。そこからオランダ語を学んでその知識を吸収する蘭学も生まれた。幕末の志士の多くが医者になるという建前で蘭学(オランダ語)を学んでいる。政治体制と情報流入ルートはイコールではない。今後の議論ですな。

それはともかく幕府は琉球とオランダ商人に対しては朝貢を求めた。琉球王国は王が替わるたびにそれを幕府に承認してもらう「謝恩使」を江戸に送った。江戸時代を通じて十八回実施されている。オランダ商館長は貿易のお礼として定期的に江戸に参府した。「カピタン江戸参府」と呼ばれ江戸時代を通じて一六六回も行われた。ただこれはオランダ本国の承認を得た朝貢でなはなかった。当時の日本は世界有数の金銀生産国であり、オランダ人は利益を得るために商館長の江戸参府(朝貢)という形を取っていたのだった。

これに対して朝鮮通信使は正式な国交使節団だった。琉球謝恩使が総勢六十人から百七十人、カピタン江戸参府がオランダ人六、七人に警護の役人を含めた六十人くらいだったのに対し、朝鮮通信使は実に総勢五百人近かった。その大使節団がはるばる漢城(ソウル)から釜山、対馬、壱岐経由で九州に上陸し江戸までを往復したのである。大名たちの参勤交代とは比較にならない規模であり、朝鮮側にとっても幕府にとっても国家の威信をかけた一大行事だった。当然双方に莫大な費用がかかった。朝鮮通信使は江戸時代を通じて十二回派遣された。(後編に続く)

鶴山裕司

■ 鶴山裕司さんの本 ■

■ 金魚屋の本 ■

■ 金魚屋 BOOK Café ■

■ 金魚屋 BOOK SHOP ■