田島隆夫の絵が好きで今まで何点か買った。無理しなくても入手できる値段だったのである。ゴッホやルノアールとまではいかなくても、高止まりした美術品を買うのは大変だ。かなりのお金持ちでない限り何点も集められない。ただ値段がそれほどでもない美術品の場合、一点ではなく三、四点集めてみるのはとてもいい美術理解方法である。同じ系統の作品を数点所有してじっと見つめていると、物が発散している世界観のようなものがわかってくる。これは絵画でも陶磁器などでも同じである。

美術が好きでよほど気に入ったモノがあるなら高くても買った方がいいが、値段は安くても自分の好み(直観)に従ってモノを買うのはもっと大事である。もちろん手元に置くと思っていたほど魅力がなくてガッカリすることも多い。しかし高止まりした美術品を買うのはなんら投機と変わらない。それでは美術というものが本当に理解できないのだ。田島さんの絵は彼独自の表現であると同時に日本的絵画精神を受け継いだものである。

で、画家であるかのように書いたが田島さんの本業は絵描きではない。糸を紡いで布を織る織司である。布を織る作業や職人のことは機織と呼ぶのが普通だが、文筆家の白洲正子さんが最初に田島さんを織司と呼んだ。読みはオリシだがオリノツカサの意味だろう。根っからの職人で機織を代表する司の敬称だと思う。

簡単に略歴を紹介しておくと、田島隆夫は大正十五年(一九二六年)に埼玉県北埼玉郡埼玉村字百塚(現・行田市埼玉)で生まれた。生家は代々の紺屋(染物屋)だった。子どもの頃から染め物の手伝いをしていたが、機織を始めたのは三十歳を越えてからだという。戦後になって安価な化繊が出回り洋服が主流になるまで、多くの日本人は普段着にじょうぶな木綿製の着物を着ていた。色が褪せれば染め直し破れれば継ぎを当て、傷んでも使える部分を切り取ってまた着物や風呂敷、布団掛けなどに再利用した。裁縫が必須だったのはもちろん、内職に機を織る女性たちも多かった。田島は機織の技術を母親から習った。田島家の本業は染物屋だが、織りと染めはセットだった。

戦後も昭和三十年代頃になると着物の需要が少なくなり、機械織りの大量生産ではなく手仕事にこだわって機を織る職人仕事が伝統工芸化してくる。田島も伝統工芸家として地元埼玉の埼玉新聞賞や県展工芸部門で県知事賞を受け、柳宗悦創設の日本民藝館賞を受賞したりした。最初に田島の織物を高く評価したのが白洲正子だった。白洲さんは銀座で染織工芸の店「こうげい」を営むほど染め物、織物好きだった。当然、洋装でも和装でもオシャレな方だった。田島さんも残された写真を見るとダンディである。織司なのだから当然か。

ただ僕は田島の織物を手に取ったことがない。豪華さはなく質素だが、着物に仕立てると非常に着心地がいいのだという。こればかりは実際に触ってみなければ実感できないですね。

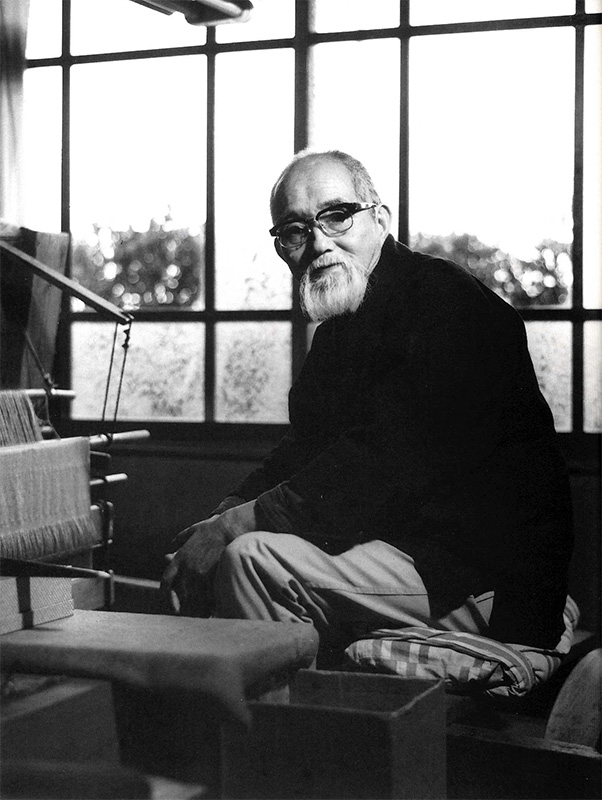

田島隆夫近影

1995年秋 撮影・湯淺哲夫

田島隆夫『歌集 老人演歌』(私家本 発行者・田島道子 平成十一年七月一日刊)より

本格的に絵を描き始めたのは四十歳頃からである。田島は少年の頃結核を病み二十代まで身体が虚弱だった。そのため絵を描き短歌を詠むのを好んだ。画家になりたくて父親に頼み込んで東京美術学校日本画科も受験したがあえなく落第してしまった。美学校受験のチャンスはそれ一回きりだった。商売屋の家ではよくあることだが、田島さんのお父さんは美学校とはいえ息子が大学に進学することが理解できなかったのだろう。機織の仕事が軌道に乗ると田島は腰を据えて子どもの頃から好きだった絵を描き短歌を詠むようになったのだった。

田島の絵を高く評価した筆頭が洲之内徹である。白洲さんが戦後最後の貴種だとすれば洲之内さんは戦後ならではの化け物である。美学校在学中にプロレタリア活動家として検挙、獄中で転向、徴兵され中国戦線では諜報部員、終戦後帰国して小説を書き始め芥川賞に二回ノミネートされた。戦後文学といえば大岡昇平『野火』など戦争の悲惨を描いた作品が多いが、洲之内は戦後作家としてほぼ唯一加害者としての日本軍を描いた。中国時代の戦友で作家の田村泰次郎が銀座で現代画廊を開くと支配人となって(後に洲之内が経営するようになる)小説は書かなくなり、画廊経営の傍ら主に美術批評を書いた。女癖がひじょーに悪いというかモテた人で、何人お子さんがいらっしゃるんだろうというお方である。画廊経営にしても毀誉褒貶の吹き溜まりだ。しかし生死の境を見た洲之内の美術を見る目は確かだった。

田島さんは織物では白洲さん、絵では洲之内さんと、戦後を代表する審美家二人に認められたことになる。本業は織司なので絵は余技のように思われ得るかもしれないが立派なプロである。洲之内さんの現代画廊を始め、名古屋のマエダ画廊や宇部の菊川画廊、長野のロートレック画廊などで毎年のように個展を開いた。日本の最高峰の画廊の一つである新橋の日動画廊でも個展が開催されている。

田島隆夫『南天と唐辛子』図(著者蔵)

「一千九百七十六年霜月隆写」

縦二八・二×横二七・五センチ

『南天と唐辛子』図には一九七六年十一月作の墨書がある。年譜によると田島の初個展が開かれたのは昭和五十三年(一九七八年)熊谷の画廊ヌーベルアートに於いてである。ただし前年の五十二年(七七年)に洲之内が「気まぐれ美術館」で田島の絵について書いている。最初の個展の出品作かもしれない。いずれにせよ絵を公開し始めた最初期に属し、まだ固さが残る初々しい作である。

和紙にサラリと墨と色絵の具で南天と唐辛子を描いている。こういった絵は日本画独特のもので略画とか文人画などと呼ばれる。略画は絵専門の画家がデッサンなどで気楽に描いた絵を指すことが多い。文人画は文筆家などが余技で描く絵を指す場合がほとんどである。田島の本業は織司なので文人画という括りでいいようだが、ピンとこない。本職の画家の絵ではないが余技の絵でもないのである。

田島隆夫『桶に柘榴と唐辛子』図(同)

「黄梅時節家家雨青草池塘処処蛙有約不来過夜半閑敲碁子落灯花 趙師秀 隆写」

縦二七×横三五・二センチ

『桶に柘榴と唐辛子』図に制作年の情報はないが、一九八〇年代になって頻繁に画廊で個展を開くようになってからの作品である。作品を量産するようになると絵も書も急速に自由闊達で伸び伸びしてくる。中国南宋時代の詩人・趙師秀の七言絶句「約客」(「客と約す」)が書かれている。読み下しは、

黄梅の時節 家家の雨

青草の池塘 処処の蛙

約有るも来たら不 夜半を過ぎ

閑に碁子を敲けば 灯花落つ

である。田島は好んで待ち人来たらずの寂しい詩を墨書した。孤独でいいと思い定めながら、心のどこかで友人知人の来訪を待ちわびるアンビバレントな創作者の心情がよく表れている。書は恐らく良寛に倣ったのだろう。良寛の漢詩も好んで書いた。

田島の絵はすべて和紙で下塗り(背景色)は一切施していない。ただ絵を量産するようになると画面からじょじょに余白が減ってゆく。絵の廻りをビッシリ文字で埋めるようになるのだ。画面の余白が少なければ少ないほど、絵と墨書で画面が埋まっていれば埋まっているほど田島作品は傑作になってゆくところがある。織物という、白無垢であっても織司にとっては複雑に絡み合う無限模様を見続けた人の絵だ。ほとんど職業病である。織物と絵は同質の表現だということでもある。そんな絵が魅力的でないはずがない。

絵と書が描かれた(書かれた)書画一体の作品を南画という。中国南宋時代に生まれた様式で日本では幕末に大流行した。浦上玉堂、池大雅、田能村竹田らが代表的作家である。天保七年(一八三七年)に生まれ大正十三年(一九二四年)に亡くなった富岡鉄斎は最後の南画家と呼ばれた。鉄斎を最後に南画家の系譜はほぼ途絶えてしまったからだ。それもそのはずで日本人はペンで字を書くようになり、現代ではパソコンを使って文字を書く。字と書(道)は別物になった。絵と書道と文字(意味)が一体化して調和した作品を描く(書く)のは現代人にはとても難しい。しかし田島隆夫が軽々とそれをやってのけた。

鉄斎は幕末尊皇の志士で神道の神官で儒学者でもあった。南画家というだけでなく南画を定義した人でもある。鉄斎は「南画は学者がその心の中に抱いた理想世界を表現したものである」「わたしの南画を見るときはまず書から読んでほしい」「南画は学者の余技である」と言った。

「南画は学者がその心の中に抱いた理想世界を表現したもの」といっても南画家は現実事物の写生によって絵の基本技術を習得する。ただし南画で写生は絶対ではない。画家が抱く理想郷のイメージに沿って写生技法を活用する。「南画を見るときはまず書から読んでほしい」というのも書(文字)が絵の内容を説明しているという意味ではない。絵と書がまったく別の意味内容を表現していてもかまわない。「南画は学者の余技である」という言葉を文字通りに受け取れないのは言うまでもない。学問であれ宗教、哲学であれ必死の精神的探求者が南画を描く(書く)。南画は精神的探求者の表現手段であり、時にその精神世界を端的に表現した表現になる。

そのため南画では絵や書の巧拙はほとんど問題にならない。ルールがあるようでないのが南画である。しかし今流行のヘタウマとは違う。南画の優劣を決めるのは作家の精神性である。絵から作家の高い精神性が感受できればそれは優れた南画である。田島隆夫の絵は本質的に南画に属している。求道者の絵だ。あまり上手ではなかったが、趣味で好んで南画を描いた(書いた)作家に夏目漱石がいる。漱石は「私は生涯に一枚でいいから人が見て有難い心持のする絵を描いて見たい山水でも動物でも花鳥でも構はない只崇高で有難い気持のする奴をかいて死にたいと思ひます」と言った。

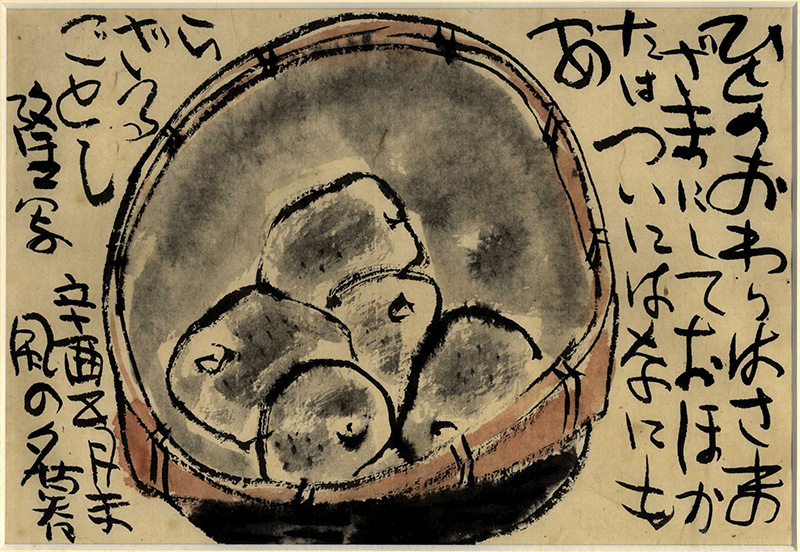

田島隆夫『馬鈴薯』図(同)

「ひとのおわりはさまざまにしておほかたはついにはなにもあらざるごとし 隆写 辛酉五月末 凩の夕暮」

縦二八・二×横二七・五センチ

『馬鈴薯』図は「辛酉五月末」の墨書があるので一九八一年作である。田島の代表歌、

ひとのおわりはさまざまにしておほかたはついにはなにもあらざるごとし

が笊に入った馬鈴薯の廻りに書かれている。余白のない絵であり田島最上の作品に属する。この歌は田島の歌集『小摘』(平成五年[一九九三年]私家版)に収録されることになった。技法的にいえば七七五七七の破調で、意味的には「ひとのおわりはさまざまにして」で切れる二句切れである。しかしそんなことは問題ではない。田島の書画一体の作品と同じようにこの歌も意味内容と表記が完全に一致している。

すべて平仮名で書かれているということは、この歌が一気に詠み下すのべつ調であることを示している。頭から最後まで切れを入れないで流れるように読み通すのである。田島の最上の短歌作品では余白はない。表現に余白がないのが織司であった田島芸術の大きな特徴だ。彼の表現は織物でも南画でも短歌でも一貫している。高い精神性がそれらを貫いている。

われの身の衰えるごとわが歌も衰えゆかん死ぬるきわまで

身のまわり片付けてもう何時でもいい三角波が沖に出ている

いよいよになりたる時のことなどをおもい正月の餅切りている

見納めとおもう景色はこんなかと遠く陽當る山を見ており

衰えはつり銭のようなものだなどと理由のわからぬこと思いいつ

なにごとにつけても力弱くなりてあるがままなる身を生きんとす

知らぬまにすすみていたる病ありてある日知らさるることもあるべし

いちにちに必ず機を織ることの得難しとおもうわがこの頃は

ちちははが建ててくれたる家に住みてわが一生をながらえにけり

すこしづつ傾いてゆくなにもかもそうして秋にかこまれてゆく

にんげんのいのち思えば大き月地を離れんとしていたりけり

息子らの頭のうえを通りすぎ名ばかりの父は先へゆくなり

田島隆夫『歌集 老人演歌』(私家本 発行者・田島道子 平成十一年七月一日刊)

田島は平成八年(一九九六年)に七十歳で肝臓癌で亡くなった。遺品の中に『老人演歌』と題された清書歌稿があり、その死後妻の田島道子さんが私家版で刊行した。私小説作家の車谷長吉さんが解説を書いている。道子さんの「あとがき」によると田島は余命一ヶ月の宣告を受けても恬淡としていた。残された時間を身辺整理に使い、亡くなる前に四千五百枚の絵の中から二百枚だけを選んで残りを庭で焼却してしまった。最後の言葉は道子さんに言った「大好きだよ」だったのだという。歌集『老人演歌』は遺書だと言っていい。辞世は歌集最後に置かれた歌「息子らの頭のうえを通りすぎ名ばかりの父は先へゆくなり」ということになる。

短歌というと読みにくく難しいと構えてしまう人が多いだろうが、田島の歌はどれも平明で読みやすい。ではプロ歌人なのかというと、プロ歌人のほとんどが守っている表記などの決まりごとを無視している。短歌でも田島は独自の人だった。巧拙を超えた精神性が歌で表現されている。

田島短歌の特徴は自己を、人間存在を遠くから見つめるような冷たい視線にある。「われの身の衰えるごとわが歌も衰えゆかん死ぬるきわまで」「身のまわり片付けてもう何時でもいい三角波が沖に出ている」「見納めとおもう景色はこんなかと遠く陽當る山を見ており」といった歌に表現されているように、年を取って身心が衰えても恬淡としている。「すこしづつ傾いてゆくなにもかもそうして秋にかこまれてゆく」は代表歌「ひとのおわりは」と同質の表現だ。死をも客体化している。こういった自己客体化が織物と南画、短歌で優れた仕事を残せた理由だろう。田島は自己の資質や表現を人ごとのように眺めることができた。

また短歌は古くは式子内親王「玉の緒よ絶えなば絶えねながらへば忍ぶることの弱りもぞする」、近代では石川啄木「はたらけどはたらけど猶わが生活楽にならざりぢつと手を見る」といった絶唱を最良としてきた。いわゆる歌人畢生の白鳥の歌である。名歌と呼ばれる短歌には夭折詩人の絶唱が多い。

しかしほとんどの歌人はそれなりに長命を保つ。プロ歌人ともなれば毎日毎月毎年厖大な数の歌を詠む。日々の生活短歌が多くなればなるほど短歌の華と言える魂極まるような絶唱から遠ざかってしまう。そのため現代歌人たちは、ある意味で夭折歌人の絶唱と戦ってきたようなところがある。近代に入ってからの子規派写生短歌も塚本邦雄らの前衛短歌も絶唱短歌を超えるような表現を求めた試行だったと言えないことはない。

そういった歌人たちの苦悩も田島は軽々と超えている。田島が夭折者ではないのは無論のこと、恋や生活上の苦悩を抱えた人でもない。しかし彼の短歌は絶唱短歌と拮抗し得る力強さを持っている。藤原定家「見渡せば」と同様に現実世界を冷たく客体化して表現しているからだ。それが可能になった背景には田島の絶望に近い精神的な飢餓がある。

生れてきてこれぞと言いて定めたるなにひとつ無く老いゆけるかな

足もとにいつも危うき淵ありて生きるのぞみをもちしことなし

道草ばかりくっていたから年とって來ていることさえ氣づかずおりし

干あがりし沼の底ゆくいっぴきの犬がいる犬となりたるわれが

田島道子さんは、田島隆夫は常日頃、「「何ひとつ物にならぬ」と自分を嘆いておりました」と書いておられる。「生れてきてこれぞと言いて定めたるなにひとつ無く老いゆけるかな」という歌に表現されているように田島は愚痴の多い作家だった。何も成し遂げていない、たいした仕事ができていないという嘆きである。

もちろん現実にはまったくそんなことはない。田島は織物でも絵でも世に認められた人気作家だった。しかし富貴も名声も求めなかった。「世の中に着物きるひと稀となりてこころゆるやかにわれは機織る」の歌があるが皮肉ではない。田島の織物は高値で取引されたが「一ト月に二反も織れば、それで十分食べて行ける」と量産しなかった。理解者愛好者はいたが伝統工芸家や画家、歌人に与えられる全国区の有名賞も彼の頭の上を通り過ぎた。しかしまったく気に病んだ気配がない。創作上の飢餓だけが田島の原動力だった。こういった作家には優れた創作者が多い。強烈な精神的飢餓を抱く作家だけが人生の最後まで優れた仕事を為し変わり続けることができる。

田島隆夫『冬瓜ノ圖』(同)

「冬瓜ノ圖 一九八四年九月隆」

縦十×横一四・五センチ

『冬瓜ノ圖』は「一九八四年九月隆」の墨書があり制作年がわかる。和暦でも西暦でも頓着しないのが田島らしい。雅印も「タカ」と簡素だ。この作品は写真で見ると大きく見えるはずだ。しかしサイズを確認してもらえばわかるように葉書サイズの小品である。図録などで作品を見る際にはサイズを見落としがちだ。美術館などで実際に作品を見るとその大きさに驚いたり、こんなに小さかったのかと驚くこともある。ただ図録では大きく見えるが実際には小さい作品には秀作が多い。小品だが視覚的には大作を描けるのがよい画家である。

田島隆夫の画集でまとまったものは『田島隆夫の日々帖』前・中後・期全三冊(清流出版)のみ。田島は朝から織物の仕事をして午後四時には仕事を終えた。それから唐紙を紙縒りで綴じた冊子に毎日書画一体の作品を描いた(書いた)。それが『日々帖』として刊行されたわけだが、原本の冊子は一九八二年から九六年の十五年に及ぶ。また楽しみで短歌も詠んだ。そんな生活を判で捺したように繰り返した。

ただ田島の二冊の歌集『小摘』と『老人演歌』は今では入手困難で、田島が〝作品〟として画廊などで発表した絵画作品の画集もいまだ刊行されていない。田島の仕事の全貌紹介はこれからだ。織司だが田島は優れた画家であり歌人である。

この先は水のうえゆくほかになき處まで來て水をみており

不可能を可能にしようとした田島の歌である。絶唱であって絶唱ではない。田島の仕事は誰かに引き継がれてゆくからだ。創作者として田島には学ぶべき点が多い。優れた作家は断崖絶壁まで来て、水の際までたどり着いて、なおその先に進みたいと願うものである。

鶴山裕司

(図版撮影 タナカユキヒロ)

(2021 / 09 / 18 18・5枚)

■ 鶴山裕司さんの本 ■

■ 田島隆夫の本 ■

■ 金魚屋の本 ■

■ 金魚屋 BOOK Café ■

■ 金魚屋 BOOK SHOP ■