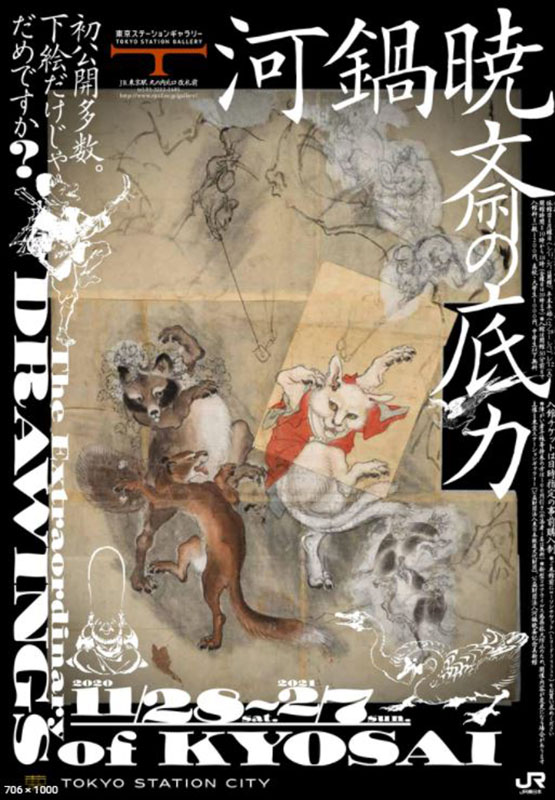

No.113『河鍋暁斎の底力』展

於・東京ステーションギャラリー

会期=2020/11/28~2021/02/07

入館料=1,200円(一般)

カタログ=2,500円

東京ステーションギャラリー開催の美術展時評二本目は『河鍋暁斎の底力』展。こちらは来年(二〇二一年)二月まで開催されているので、まだまだ観覧する時間がある。ただしステーションギャラリーも予約制で受付で確認したら、空いていても予約しないと入館できないようだ。コンビニのローソンで入場券を入手できるので、入場者に余裕があればだが、当日東京駅まで行って最寄りのローソンで入場券を入手する手はある。

河鍋暁斎は天保二年(一八三一年)生まれ、明治二十二年(八九年)没の浮世絵師で日本画家である。名前の読みは〝ぎょうさい〟ではなく〝きょうさい〟。狂画や画狂から取った「狂斎」を名乗っていたが、曉斎人生最大の事件である筆禍事件を契機に「曉斎」に改名したのだった。生まれ変わったつもりで「暁」に変えたのだろう。ただし濁らない〝きょうさい〟と読ませたのだから、画狂の自負は前の名前から引き継いだようだ。

筆禍事件の詳細はよくわかっていない。曉斎自身はもちろん、周辺の者が書き残した資料はない。公的資料も残っていない。わかっていることはわずかだ。明治三年(一八七〇年)十月六日、飲み友達でもあった俳諧師・其角堂雨雀主催の書画会が不忍弁天境内の料亭長酡亭で開かれた。この席上で泥酔した曉斎が描いた戯画が貴顕を愚弄した不敬罪に問われ、大番屋に捕らえられてしまった。曉斎は翌四年(七一年)一月に笞五十の罰を受けてようやく放免された。

当時の牢屋の環境は劣悪で収牢中に病気になる者も多かった。笞打ちの刑も肌を裂き肉に食い込むほど苛烈だった。放免されてから五月から十月まで伊豆修善寺で療養している。相当なダメージだった。

なぜ気楽な書画会で描いた絵が官憲の怒りをかったのかがそもそも不審である。其角堂の書画会に参加していた絵師は曉斎一人ではなかっただろう。また現物の絵を番屋に届けた人がいたはずだ。曉斎を憎み陥れようとする人が紛れ込んでいたようだ。当時の人気絵師はそれなりの影響力を持っていたから見せしめ的な処罰だろう。

戊辰戦争が終わったばかりの頃である。明治新政府は佐幕派(徳川幕府を支持あるいは支持せざるを得なかった人たちを指す)の動向に神経を尖らせていた。曉斎の戯画に、足をすくわれるような新政府批判要素があったのだろう。あるいは日頃から新政府批判を口にしていたものか。まあ佐幕だろうなという出自の人ではある。

曉斎は下総国古河(現茨城県古川市)で生まれた。父記右衛門は米穀商亀屋の次男だが古川藩士・土池家の藩士・河鍋喜太夫信正の養継嗣になった。母親は石見国(現島根県)浜田藩松平家の藩士・三田某の娘である。曉斎二歳(数え年)の天保三年(一八三二年)、父記右衛門が江戸に出て定火消同心の甲斐家を継いだ。河鍋家は息子曉斎に継がせ、父は甲斐家を継いだことになる。それにともない一家も江戸に出た。

この養子縁組から、亀屋が相当に裕福な米穀商だったことがわかる。幕末には御家人株の売買が頻繁に行われていた。父子ともに武士になったことが本家亀屋の上昇志向をよく表している。ただ御維新によって武士の家禄は失われてしまったわけだから、少なくとも明治初年代に、曉斎が新政府にあまり好意的ではなかっただろうことは想像に難くない。

曉斎は三歳の時に初めて蛙を写生したと伝わるが、天保八年(一八三七年)七歳の時に歌川国芳の画塾に入門した。歌麿や北斎、広重らからだいぶ遅れたが、最近評価がうなぎ登りの浮世絵師である。しかし父が国芳の素行などを心配して二年ほどで画塾を辞した。ただ天保十年(四〇年)十歳の時にすぐに狩野派の前村洞和愛徳使に入門しているので、ここでも亀屋流の上昇志向が働いた気配がある。

洞和が病気になって指導が滞ると、曉斎は洞和の師の駿河台狩野家当主・狩野洞白陳信の画塾に入った。嘉永二年(四九年)に十九歳で修行を終え、師陳信から洞郁陳之の号を与えられた。異例の早さだった。曉斎の画才は図抜けていた。なお曉斎最初の妻は酒井抱一の高弟・鈴木其一の娘である。江戸の文化人の世界は狭く、曉斎もまたちょっとした史伝などで当時の知的・人的ネットワークを探ると面白い絵師である。

ただ曉斎は陳信からもらった洞郁陳之の名はおおっぴらには使わず、安政五年(一八五八年)二十八歳の時から惺々狂斎と号して狂画を書き始めた。狂画は社会風刺を含む戯画のことである。筆禍事件まで狂斎を名乗ったが、これは曉斎の資質と境遇では致し方のない道行きだった。

明治維新は曉斎三十八歳の時のことである。明治二十二年まで生きたが骨格はズッポリ江戸の人だった。ただし江戸の世で狩野派系の絵師として名を上げるには家格もキャリアも不足していた。加えて幕末にはそれまでの大クライアントだった武士たちの地位と精神が動揺していた。町絵師の方が稼げたはずである。御維新で武士をクライアントとしていた絵師はもちろん、大店の商人も仕事を失ってしまったわけだから曉斎の選択は正しかったわけだ。子どもの頃に国芳の元で学んだ浮世絵の技法が役立ったということでもある。

ただ狂画師として曉斎が鋭い社会批判的精神を持っていたとは言えない。むしろ筆禍事件以降の曉斎の評価は順調で、政府の依頼でウィーン万国博覧会やフィラデルフィア万国博覧会に作品を出品している。内国勧業博覧会にも出展し、明治十四年(一八八一年)の第二回では日本画の最高賞である妙技二等賞牌を受賞している。反社会的気配は一切なく政府からもオーソライズされた画家になっていった。壮年から晩年の曉斎は押しも押されぬ人気画家だった。

【参考図版】名鏡倭魂 新板

大判錦絵三枚続 明治七年(一八七四年) イスラエル・ゴールドマン コレクション蔵

【参考図版】河竹黙阿弥『漂流奇譚西洋劇』パリス劇場表掛の場

一幅 明治十二年(一八七九年) GAS MUSEUM がず資料館蔵

【参考図版】花鳥図

一幅 明治十四年(一八八一年) 東京国立博物館蔵

『名鏡倭魂 新板』は三枚綴りの錦絵(浮世絵)である。幕末に流行した国芳にも見られる放射線状の光が描かれている。どぎつい赤が印象的だが、明治に入ると化学染料が輸入されるので江戸期とは違う色合いの浮世絵が増える。パッと見て明治だなとわかるということでもある。

『河竹黙阿弥『漂流奇譚西洋劇』パリス劇場表掛の場』は黙阿弥の歌舞伎狂言『漂流奇譚西洋劇』の行灯絵として描かれた。劇場の入り口に飾られたポスターのようなものである。歌舞伎とはいえ、内容から言って新劇との中間の出し物だったろう。『花鳥図』は絹本の軸である。狩野派的な日本画の画法がいかんなく発揮されている。版画の浮世絵か一点物かは別として、これらは本画――完成品の絵である。しかし今回の展覧会はそれとは違う切り口だった。

曉斎の曾孫にあたる河鍋暁斎記念美術館の河鍋楠美館長にお会いしたいと連絡をとったのは七月初旬だった。我々の企画趣旨や経緯の説明に対し、河鍋館長は、下絵に注目した展覧会の開催を昔から願っていたと歓迎してくださり、すんなりと開催が決定した。さらに、河鍋暁斎記念美術館も主催・監修に加わっていただくことになり、(中略)同館の下絵修復に携わられている大柳久栄先生からは展覧会のために修復のファイルを託された。(中略)コロナ禍という状況下、わずか半年の準備期間という厳しい条件ではあったが、とても前向きなかたちで準備が整っていったのである。

(東京ステーションギャラリー学芸員 田中晴子「河鍋暁斎の底力」)

東京ステーションギャラリー学芸員の田中晴子さんの解説「河鍋暁斎の底力」にあるように、今回の展覧会は曉斎の下絵中心である。これはなかなか勇気のいる企画である。画家にとっても鑑賞者にとっても、見せたい、見たいも絵はどうしても完成品になる。また展覧会で初めて曉斎を知った人は「下絵ばっかりじゃねぇ」と思うかもしれない。それは致し方ないが、曉斎は人気絵師であり本画の展覧会は定期的に開催されている。また画家の全貌は本画と下絵を見て初めて腑に落ちるものである。下絵展から興味を持って河鍋暁斎記念美術館などに足を運ぶ人もいるだろう。

埼玉県蕨市にある河鍋暁斎記念美術館は曾孫の河鍋楠美氏の尽力で創立された。河鍋家が大量の曉斎下絵類を保管してきたのである。幕末から太平洋戦争の時期の画家で、これだけまとまった下絵類が残っている画家は少ない。ほとんど奇跡的なことである。楠美氏は「一九四四(昭和十九)年、建物疎開のため、当時住んでいた赤羽から現在の蕨市へ引っ越すことになった際には、曉斎やその娘で日本画家だった曉翠、そして一門の下絵や画稿だけは空襲から守らねばと、家族総出でそれらが詰まったいくつもの桐箱を荷車に乗せ、引っ越してきたのだ。その家も、家の前まで焼夷弾で焼けたが、風向きが変わったため辛うじて延焼を免れ、下絵や画稿を今日まで保つことができた」(「河鍋暁斎の底力」展によせて)と書いておられる。

曉斎は自分で下絵類を整理し、束ねて画帳にもしていた。画才は高かったが曉斎は研究と努力の人だった。浮世絵から戯画、花鳥画、西洋風の絵までありとあらゆる画題を描いたが、すべての画題を得意としていたはずがない。下絵は創作の参考にするためのものでもあったろう。人や自然の細部はもちろん、画面の大きさや画題によってピタリとはまる構図はある。それを確認して繰り返し描くことで曉斎の画題は拡がっていった。そんな曉斎の姿勢を知っていたので河鍋家では下絵類を大事に保管したのだろう。

玉藻前に化ける九尾の狐 版下絵

紙本墨画・朱 縦二四・六×横一九センチ 明治三年(一八七〇年)以前 河鍋暁斎記念美術館蔵

玉藻前は鳥羽上皇の寵姫で妖狐の化身。もちろん伝承で、うっすらと史実を踏まえているが室町前期くらいに生まれた怪異譚の一つである。浮世絵では幽霊や妖怪は人気の画題の一つだが、雲行き怪しい世相を反映してか、幕末に近づくにつれて妖怪たちの姿は派手になり、画面いっぱいに暴れ始める。曉斎の『玉藻前に化ける九尾の狐』もそんな幕末期の浮世絵下絵である。ただこの下絵を使った浮世絵は現存しないので、なんらかの事情で板に彫られなかったようだ。もしかすると板元に渡した下絵の控えかもしれないが、仕事としては完成品である。

当たり前だがこの下絵は板に貼り付けて彫り師が彫るために原寸大に作ってある。だから現物はかなり小さい。その狭い画面に細い墨線で着物の柄などが描かれている。曉斎の腕が確かだったことがわかる。浮世絵師も様々で、浮世絵は冴えていても一点物の絵はダメという絵師もいる。『東海道五十三次』で有名な広重はいわばデザイナーで、肉筆一点物を見るとガッカリする。

曉斎代表作には必ず浮世絵作品が入ってくるが、制作した浮世絵の点数は意外と少ない。同時代の浮世絵師と比べればすぐわかるが曉斎作品は細かい。つまり彫りにくい。そのあたりが浮世絵点数の少なさになったのかもしれない。曉斎の腕の確かさを面白がったのか、細密画作品もかなりある。

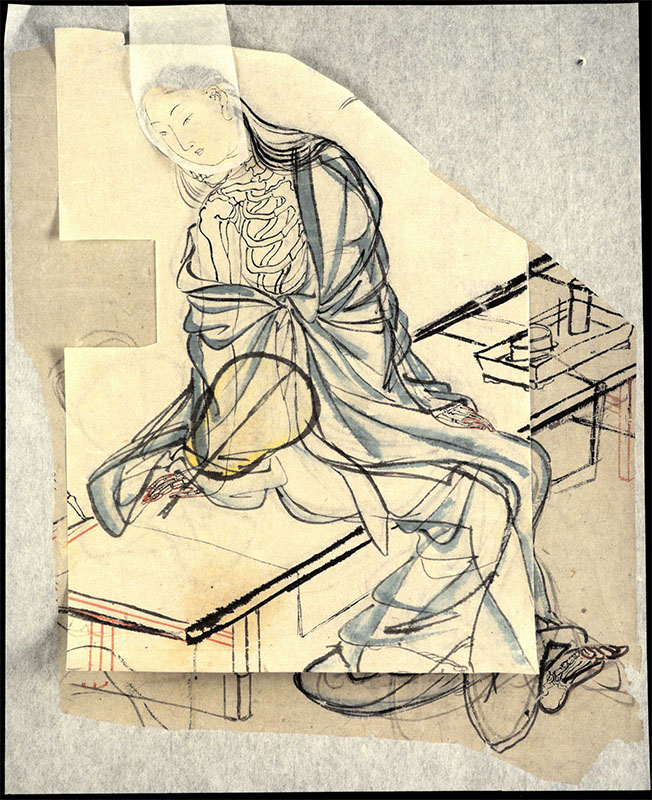

夕涼み美人 下絵

紙本墨画淡彩 縦四五・五×横三五・六センチ 制作年代不詳 河鍋暁斎記念美術館蔵

『夕涼み美人』下絵は四枚残されていて、最初は左乳を露わにした美人図だった。それが淡彩を施した最終形に近い下絵では、はだけた身体の下に骸骨が見える図になっている。戯画か幽霊図の下絵として描いたものだろう。

曉斎の師の一人である国芳に有名な骸骨浮世絵『相馬の古内裏』がある。幕末には欧米から人体解剖図などが輸入され絵師もそれを手にすることができた。曉斎も積極的に人体解剖図などを模写している。

天保頃に全盛期を迎えた絵師たちと比べると、写実的な曉斎作品では人物の形は円筒形で丸みを帯びている。明治中期頃の画家たちと同じように西洋画の人物骨格描写を手中にしていた。曉斎は遠近法を使った奥行きのある絵は好まなかったが、写生的人物像では明治の画家と言ってよい。

布袋の蝉採り

一幅 紙本墨画淡彩 縦一二四・六×横五五・一センチ 明治三年(一八七〇年)以前 河鍋暁斎記念美術館蔵

『布袋の蝉採り』は今度は曉斎が江戸の絵師だったことがよくわかる作品である。これは下絵ではなく完成品だが、席画――気楽な宴席をもうけて絵師を囲み、客(クライアント)が画題を注文してその場で描いた絵である。幕末には絵師を囲む席画会や、漢詩人に作品を墨書してもらう書画会が盛んに開かれていた。地方を回って席画や書の揮毫で生計を立てていた文人もいた。

日本画の場合、線一本で絵師の力がわかるところがある。『布袋の蝉採り』では網と竿が実に見事だ。一筆描きである。狩野派流の目出度くもユーモラスな絵に仕上がっている。ただ曉斎は江戸的な席画ではダメだと思っていた節がある。本画では何枚も下絵を描き構図や細部にこだわった。すっきりと一人の人物を描く絵でも、実に細かい描写を顔や着物に詰め込んだ。

日本画では余白が生命線でもある。どれだけ余白を広く取れるかが画家の力量であり、絵師の勇気だと言えるところがある。しかし席画を除いて曉斎には余白を思いきり活かした本画作品が少ない。日本画でありながら西洋画と同様に緻密に描き込むことが曉斎の維新前後からの画風になる。それが曉斎流の西洋絵画の理解でもあったろう。

鳥獣戯画 猫又と狸 下絵

一幅 紙本着色 縦七九・四×横六一・二センチ 制作年代不詳 河鍋暁斎記念美術館蔵

『鳥獣戯画』は河鍋暁斎記念美術館所蔵の下絵の中で一番人気である。よく知られた曉斎作品でもある。ユーモラスに動物たちが描かれているからだがそれだけではない。この下絵には曉斎の画風が典型的に表れている。細かくて動的な描写、それに物語性である。

曉斎作品には物語を感じさせるものが多い。対象へ肉薄しようとする姿勢が物語的な内面性を絵に付与しているとも言える。曉斎より八歳若いが月岡芳年などは、現代に生きていれば間違いなく劇画系の漫画家になっただろうなと思わせる浮世絵師である。国芳門であり曉斎とは兄弟弟子だった。

曉斎作品には芳年ほどハッキリとした物語性は感じ取れない。だが本画では一球入魂のように対象を細かく密に描き出した姿勢が物語を喚起させる。芳年が物語を頭に絵を描いた絵師だとすると、曉斎は絵から物語が浮き立つ絵師である。

ただどんな画題でもスラスラと描いた曉斎の評価は、その死後じょじょに下がっていった。確か中村不折が「曉斎の絵には思想がない」と批判していたと思う。それはその通りで明治中期以降の画壇は日本画洋画を問わず、画家の自我意識表現になっていった。物書きの思想とは質が違うが、画業を通して一定の思想を感じ取れる画家が高い評価を得るようになったのである。

これは今もますます強い絵の評価基準になっている。一昔前は幕末京都画壇のトップは円山応挙だったが、現代では伊藤若冲や曾我蕭白、長沢蘆雪らが応挙を凌ぐ勢いだ。テクニックや画法の的確さでいえば応挙が図抜けている。若冲、蕭白、蘆雪は代表作は冴えるがオールマイティの絵師ではない。画題によって得意不得意があった。しかし強い自我意識表現の評価がテクニックなどを上回るようになっているのである。

だが自我意識表現が芸術評価のすべてではない。江戸パラダイムに属する画家と明治パラダイムに属する画家の絵では、鑑賞者の側で評価パラダイムのチェンジが必要だ。曉斎は江戸と明治の中間にいる画家だから面白いのである。

人物図巻(部分)

一巻(十一図)幅 紙本着色 縦三二・五×横四一〇・七センチ 制作年代不詳 河鍋暁斎記念美術館蔵

もうだいぶ記憶が朧になりかけているが、僕はまあ僕らの世代では一般的だろうが、若い頃は欧米文学狂いだった。欧米の文学書などを読み耽った。日本の古典は本腰を入れて読んだことがなく、明治維新は文字通り一本の断絶線だと思っていた。今考えるとまったく馬鹿げているが、大塩平八郎の乱を子どもの頃に見て「有名な事件だけど、たいしたことなかったねぇ」と言うような人が、明治初期に生きていたことすら考えてもみなかったのである。

しかし人間の生活は地続きである。明治維新は後世から見ると文化史的には太い断絶線だが、人々の生活は何事もなく続いてゆく。夏目漱石は「維新の革命と同時に生まれた余から見ると、明治の歴史は即ち余の歴史である。余自身の歴史が天然自然に何の苦労もなく今日迄発展して来たと同様に、明治の歴史もまた尋常正当に四十何年を重ねて今日迄進んで来たとしか思われない。(中略)すべてが矛盾なく一致して、妙だとか変だとかいう疑いの起こる余地がてんで起こらないのである」(「マードック先生の日本歴史」明治四十四年[一九一一年])と書いている。それは曉斎の生涯も同じである。

ただ人生の半分以上を江戸の人として生きた曉斎は、漱石が明治以降の人としての使命感を持ったのとは逆に、江戸の人として明治の世に寄与しようとした。

『人物図巻』は曉斎が門弟に与えた絵手本の一部である。曉斎は本画の依頼をたくさん抱えていたが、弟子から絵手本を望まれると仕事を放り出して制作したのだと言う。絵手本は下絵類よりも遙かに完成している。迷いのない線で描き色も塗ってある。ここはどうしたらいいだろうと弟子が迷うことのないまさに〝手本〟である。曉斎はまた狩野派の絵を学んだ駿河台狩野家当主、洞春秀信臨終の際に、画技の遵守を託され宗家の中橋狩野永悳立信に再入門している。過去を引き継ぎ未来に託すという使命感を持っていたわけである。

曉斎もそうだが、曉斎が若い頃から一緒に仕事をした仮名垣魯文など、江戸と明治の間に挟まれた絵師文人の評価は今日では決して高くない。しかし彼らが最もスリリングに江戸と明治を繋いだ人たちである。後世の人は解答用紙を見て過去を判断する。しかし過去は複雑で、その中のほんの少しのラインが未来につながっている。その絡まった糸を解きほぐさないと、ある種下絵のように生々しい時代の本当の姿は見えてこない。

鶴山裕司

(2020 / 12 / 16 19枚)

■ 河鍋暁斎関連コンテンツ ■

■ 鶴山裕司さんの本 ■

■ 金魚屋の本 ■