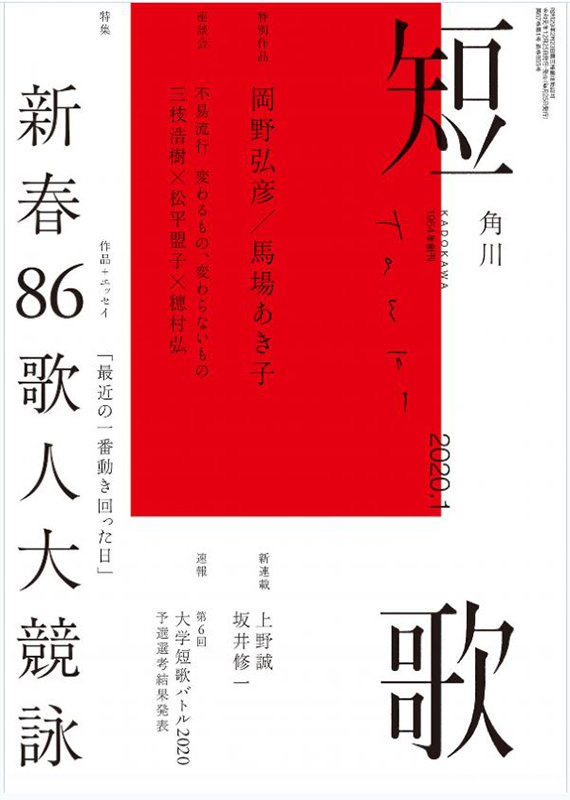

一月号は当然のことながら作品特集です。八十六人もの歌人が作品を書いておられます。かなりの人数ですが新年号の作品特集に名前を連ねるのは簡単ではありません。もちろんメディアによっては人選に「?」がつく場合もままあるわけですが「角川俳句」さんの場合はおおむね妥当なラインだと言っていいでしょうね。

九十 なかばを生けるわが命。孫・曾孫らに 励まされ 生く

青海にまふかふ 小さき家をとざし 若き家族は 我にやさしき

先生の命の果てのことのはを あはれ くり返し われはつぶやく

師に従ひて 親にそむきしすべなさを 夜はの孤独に 我はなげかふ

わが終の命の時の迫りくる 夜冷えの部屋に まだ生きてをり

岡野弘彦「恩寵、身を責めむる夜」より

忘れものか落としものかのあひだにて小さな猫が鳴いてゐる籠

生きてあれば崖つぷちといふことも知る最後の崖は未知の死のこと

この庭に石仏四体立つことを山茶花の散りて思ひ出せり

還らざる兵を思ひて彫りはじめし石のほとけは百体の死者

口あけて土に居りたる石塊の花添ふるときほとけとなれり

馬場あき子「荻の根にゐる」より

巻頭は岡野弘彦さんと馬場あき子さんです。今の歌壇を代表する歌人お二人ですね。岡野さんは大正十三年(一九二四年)生まれですから今年で九十六歳、馬場さんは昭和三年(一九二八年)生まれなので九十二歳におなりです。お年から言って半ば必然ですが死に対する感情が多く表現されています。また今回は馬場さんの作品だけですが戦争体験を伝えてゆく使命感も表現されています。

ニューウエーブを始めとして新しい短歌を模索する若い歌人がこれらの句を読むと古色蒼然として見えると思います。相変わらず「私」の感情吐露か。どこまで行っても「私」かと感じるのではないかと思います。それはまったくその通り。ただ批判精神は良いことですがそれを自分に引きつけ将来に向けたヴィジョンを見据える必要があります。

歌人に限りませんが作家は若いうちは作品を量産できないものです。特に新しい表現を模索している意欲的作家はそうです。新しさを求めれば求めるほど制約は増えてゆきます。「これじゃあ今までの短歌と同じじゃないか」と自らの表現を否定して時には後先考えない試行に踏み出すこともあります。ただ作品を量産できない苦しさは年を取るにつれてどんどん増してゆきます。作家にとって作品を書けないほど苦しく嫌なことはないのです。

大家と呼ばれるような作家は人生のどこかの時点で自分の表現と折り合いをつけます。作品を量産できる方法を見つけ自分の意志でそれを表現基盤に定めるのです。そんなに簡単なことではありません。喜怒哀楽はもちろん清濁をも総合的に表現できる基盤を見つけなければ自在に作品を書くことはできません。新たな表現を探求している場合でもそれを確固たる表現基盤にまで鍛え上げなければならないわけです。

歩くことやめてしまった足白く箱の中なるブーツのごとし

淡々と涼やかな文字並びおり「延命治療の辞退について」

覚悟という語の前にある一呼吸インクの色の少し濃く見ゆ

早期発見されないままに数十年癌と闘わざりし人生

死者からの最後の贈り物として解放と安堵を受けとる家族

喪の家にも遅れることなく新年はやってくるなりいやしけ吉事

俵万智「覚悟」

今号は歌壇代表作家の作品特集と言ってもいいのでその中でもいまだスーパースターの俵万智さんの歌を。「覚悟」連作は誰とは書いてありませんが延命治療を拒否した人の死を詠んだ連作です。

「喪の家にも遅れることなく新年はやってくるなりいやしけ吉事」は『万葉』大伴家持の「新しき年の初めの初春の今日降る雪のいやしけ吉事」を踏まえているのでしょうね。「いやしけ吉事」の読みは「よごと」で「ますます吉事が重なりますように」という祈念の意味です。

現代詩を想起すればすぐにわかりますが人間の言語感覚は相対的です。戦後長い間新しい日本語表現は現代詩が担ってきたわけですが一九八〇年代頃に女子高生言葉がクローズアップされてからは一般の人たちが次々に編み出す言葉が新しさの指標になりました。鈴木志郎康さんらのプアプア詩はまあはっきり言えば女子高生たちに取って代わられたわけです。

この言語的な新しさの相対性を詩人はよく考える必要があります。今現在の感覚で新しいと感じる言語表現でもたいていはすぐに古びてしまいます。目先の新しさに飛びつくよりも落差を意識した方が新鮮な場合が多い。俵さんの「いやしけ吉事」の使い方はそう簡単には古びないでしょうね。

また「淡々と涼やかな文字並びおり「延命治療の辞退について」」「早期発見されないままに数十年癌と闘わざりし人生」といった歌は散文に極めて近い。意味を取れば散文そのものだと言ってもいいです。ただこれが短歌として認知されるとすればそこには単純だけどなんびとも否定しがたい短歌原理が働いているのです。

松平 近代短歌は百年ちょっとしか経っていないのに、社会通念や構造や男女観が変化したこともあり、古典になってしまった。役割を段階的に一つ踏んじゃったと捉えるしかないんですかね。(中略)

穂村 今は学習が難しくなっているということ?

松平 そう思う。学習しなくてわかる範囲からスタートしていいんじゃない、わかんないものは置いといて、という感じではないか。そういう疑いを持っている。近代短歌から学べるものはあって、私は韻律だと思う。韻律があまりに衰えた。本当に短歌かな、と思うときがある。

「座談会 不易流行 変わるもの、変わらないもの」三枝浩樹 × 松平盟子 × 穂村弘

今号には「座談会 不易流行 変わるもの、変わらないもの」が掲載されています。俵さんと並ぶ歌壇のスーパースター穂村弘さんも参加しておられます。その中で三枝浩樹さんが「韻律があまりに衰えた」とおっしゃっているのはその通りでしょうね。単純ですが俵さんのほとんど散文に近い表現が短歌であるのは韻律があるからです。そして韻律とは「私」による最も古くて単純な世界分節の方法です。「私」が揺らげば短歌の韻律も揺らぎます。

松平 (前略)〈みんなさかな、みんな責任感、みんな再結成されたバンドのドラム 笹井宏之〉。これを短歌として捉えるには、何かが私の中で引っかかる。こんなに安易に短歌に見せかけちゃっていいのか。(中略)

穂村 ええ。笹井さんの歌にはもっといいものもありますね。ただ十年前の私にはその背後に流れているものが見えなかった。「みんな再結成されたバンドのドラム」でなるほどと。

松平 笹井さんが、弱者としての自らを発見したという発想ではないんですか。

穂村 起点はそうだと思います。すべての面においてマイノリティの人はいないから、弱い部分がキーとなって強い部分の加害性に思い至る。笹井さんには、弱さの聖性というのか、強さを志向できない人間だけが持つ眼差しがあった気がするんです。それは短歌に欠けていたもので、近代も前衛時代も八〇年代もイケイケの者がやっぱり勝つみたいなところがあった。中井英夫さんや塚本(邦雄)や寺山(修司)は両義的だったけど、結果的には自らの弱さを強さに転換して戦った。それ以前では、釈迢空とか極度なマイノリティ性を内在させた人だけが特異な眼差しを投げかけたと思うけど、「アララギ」の戦闘集団性に。

(同)

穂村さんがおっしゃっている「アララギ」の戦闘的な「私」短歌に現代では疑いというか限界を見る人が増えているのは確かでしょうね。また笹井さんの「みんなさかな、みんな責任感、みんな再結成されたバンドのドラム」という歌が肉体感覚で今現在の精神状況にピタリとはまる表現なのも確かだと思います。

ただ私が希薄化して表現主体として信頼が置けないとすれば短歌表現は核を失います。私の自我意識は現代風俗や街の風景などと置換可能となりどこまでも拡散してゆくことになる。つまり「希薄で拡散している」作家の精神を撞着的に繰り返し表現することになる。

猫を裏返せば犬になる世界すこしおもいてひきかえしたり

目つむりて消えるわたしを待つあいだ記憶のなかのいろいろの雲

揺さぶっていいのにこころひとはみな瞳の秋に見切りをつけて

大森静佳「犬と猫」より

大森静佳さんの短歌はいわゆる〝詩的〟です。短歌的な私性の詩ではなく実験的な現代詩に近い。現代詩と同様に歌からはっきりとした意味文脈は読み取れません。世界は「猫を裏返せば犬になる」かもしれませんがそれを信じ切れないで「ひきかえ」す。「目つむ」れば「わたし」は「消える」。残るのは茫漠とした「いろいろの雲」。「みな瞳の秋に見切りをつけ」て「こころ」を「揺さぶっていいのに」と思うのですがその具体的な方法は見えない。

大森さんの表現は新しいと思います。ただ撞着的でありなんとかしてここから抜け出さなければいずれ表現が苦しくなってゆくでしょうね。

「私」という表現主体を信じ切れないのは若い世代共通の肉体感覚です。ただそれを水平軸に沿って表現してゆくのは危険です。『万葉』の昔から短歌は韻律による世界分節です。この短い表現の中で信用しきれず希薄化する私を垂直軸で分節表現してゆかなければならない時期が来るでしょうね。

高嶋秋穂

■ 岡野弘彦さんの本 ■

■ 馬場あき子さんの本 ■

■ 俵万智さんの本 ■

■ 大森静佳さんの本 ■

■ 金魚屋の本 ■