Kたちが向かっているのは、アルビルとキルークの、ちょうど中ほどにある石油プラントである。ぼんやりと、これまで自分がたどってきた道程と、それとは比較にならないほど長い時間を経てもなお戦いの続くこの地と、自分がこれから向かう場所のことを考えてから、また開け放たれた窓の外を見た。大型トレーラーが轟音とともに横を通り過ぎ、南下していく。燃焼ガスの臭いと、砂埃がその後を追うようにして猛然と巻き上がっていた。

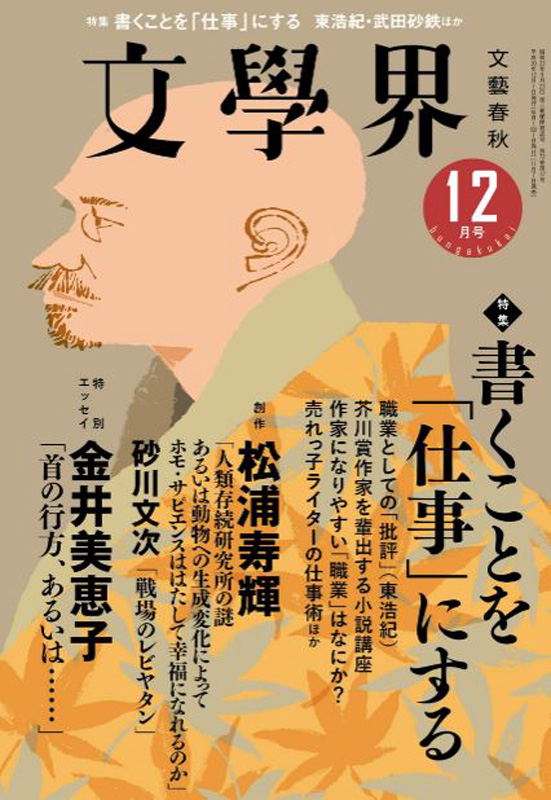

(砂川文次「戦場のレビヤタン」)

砂川文次さんの「戦場のレビヤタン」の主人公は、クルド人部隊に攻撃される恐れがあるイラクの石油プラントを守るために雇われた傭兵Kである。砂川さんは第121回文學界新人賞受賞者で、処女作「市街戦」もいわゆる戦争モノだった。受賞の際の経歴には公務員とあったが、恐らく自衛隊などの軍関係の仕事に就いておられる(もしくはおられた)のだろう。「市街戦」の主人公もKだった。受賞第二作目の「熊狩り」の主人公もKである。設定は変わっても、Kは砂川さんにとって根源的な意味を持つ主人公である。

もちろん砂川さんに実際に傭兵の経験がおありなのか、それとも自分の体験に他者から聞いた話を付加して傭兵の物語を作り出したのかはわからない。ただ純文学で戦争モノを書く作家は珍しい。純文学、特に文學界的純文学は私小説であり、作家の体験に基づく小説であるのが不文律である。フィクションの要素はあるにせよ、実体験の裏付けのない私小説は強さを持ち得ないからである。

「戦場のレビヤタン」は「風が吹いている」で始まり、「窓の外に顔を向けると、いつだかと同じ風が吹いていた」で終わる。この小説は派手なドンパチの戦いが起こり、不死身のヒーローを中心とした胸のすくような結末に至るエンタメ小説ではないということだ。冒頭と末尾の文言が同じであることは、戦争によっても変わらない人間心理を描こうとしていることを示している。では「戦場のレビヤタン」はどんな人間心理を描き出そうとしているのか。

初めてこの世界に飛び込んできたときの思いが、わけもなく喚起された。世界を見る。日本から出る。等身大の自分を見つける。そのいずれもが、今思いついた嘘のようにも思えた。本当は、ただ退屈な毎日から抜け出すためだったのかもしれない。結局ここにきても退屈だったのが分かり、つまるところ影のようにおれについてまわるこのアンニュイな感情ないしは厭世観は、おれ自身だったのだ、ということに気が付くにはあまりにも遅すぎた。(中略)おれたちは横並びのオペレーターに過ぎない。ここにいるのは仲間か、敵のどちらかだ。そう、これはひとつの真意であり、秩序であると思う。

(同)

小説のテーマは主人公Kが傭兵になった理由を回想する箇所に過不足なく表現されている。Kが訓練に終始した自衛隊を辞め、実弾が飛び交う世界で傭兵になったのは、「影のようにおれについてまわるこのアンニュイな感情ないしは厭世観」から抜け出すためである。ちょっと安直な言い方になるが、一種の〝自分探し〟が傭兵になった理由である。ただもちろんそれだけでは終わらない。そのくらいでは純文学にならない。Kは「仲間か、敵のどちらか」しかいない戦いの世界が、「ひとつの真意であり、秩序であると思う」と言う。彼は世界の原理を掴みたがっている。

「おれたちはさ」とキャプテンは言いつつ、ゆっくり顔をこちらに向けてきた。

「おれたちの命を張って何かを守っているんじゃないんだよ」

と言った。文字通り言っている意味が分からず、小首をかしげた。

「分からないか。おれたちの死は、奴らの死と等価じゃないってことさ」

キャプテンの言うやつらが、バッドメンに向けられているのは分かった。

「一種の信用創造だよ。おれたちが守っているのは、ここで働く連中でも施設の設備そのものでも、ましてやおれたち自身のことですらないんだ。会社を一個の生命と見立てて、このイメージを護ってやってるんだよ。会社の命は一個だ。死ぬこともできないから、代わりにおれたちか労働者連中が死んでやり、会社の死を擬制して、その対価としてハジの命をいただく。

ただ、バッドメンたちは、いつだって支払う側だ。こっちの命を空売りして、連中に買い戻しをさせる。代金は連中の命だ。今やってることは、経済の初歩の初歩っていうことだな」

おれは聞きつつ、そういえばキャプテンは大学で経済学を専攻していたんだ、と思い出した。

(同)

Kが所属した部隊のチームリーダーはキャプテンと呼ばれるアメリカ人で、大学で経済学を専攻した後に海兵隊に入り、除隊後傭兵になった男だった。荒くれ者の傭兵の中で大卒はKとキャプテンだけだったので、キャプテンはしばしばKに話しかけた。

キャプテンは自分たちの仕事は「一種の信用創造」だと言う。死ぬことができない会社の代わりに傭兵が命を差し出す。しかし軍事力で勝る傭兵と敵=バッドメンとの戦い=命のやり取りは等価ではない。信用取引の空売りのようなものだ。高値で買い戻す、つまりより多くの命を犠牲にするのは常にバッドメンたちの方である。それにより会社の命はより重要になり、それが不死であることが保証され、引き延ばされてゆくのである。

傭兵の役割を中心に据えればキャプテンの言うとおりだろう。傭兵は企業の価値を上げたり下げたりする株のようなものに過ぎない。ただKは〝傭兵の役割〟という側面だけで納得したりはしない。彼が求めるのはもっと本質的な世界認識だ。

キャプテンは休暇中に亡くなってしまう。喧嘩などに巻き込まれたわけではなく、交通事故であっさり死んでしまったのだ。Kはキャプテンに変わってチームリーダーになる。今度は彼自身が傭兵であることの答えを導き出さなければならない。

死後の世界を特権的に約束するあちら側にいるであろうカラシニコフを握ったバッドメンも、こちら側において、金銭に、つまるところこの世においてもっとも永続性が、半ば不死の力に近しいものが文字通り存在すると信じているグッドメンたちも、資本も国家も脅威も、全ては観念的に作られ、暗黙の裡に共有されていると看破し、そうしたことに否定的でありつつも、敢えてこれに目を瞑って、同じく作られたことが自明である陣営に分かれて戦う我々も、自らの審判の日に際して、聖戦か遺産かを差し出すことによって、やはり自らの死をその埒外に置けると信じて疑わないその姿勢は、全く同質なのである。

(同)

クルドのムスリムたちは聖戦=ジハードを戦っている。『クルアーン』の教えを拡大解釈して、ジハードで死ねば処女たちに取り囲まれる天国に行けると信じている。一方のKたち傭兵は金で雇われている。資本主義社会において「もっとも永続性」のあるものだ。しかしKは、ジハードも金も「観念的に作られ」たものに過ぎないと考える。人々の共同幻想によって生み出された観念的価値規範であり、誰もがそれが架空だと気づきながら「目を瞑って」「陣営に分かれて戦」っている。「審判の日」に、つまり自分が死ぬ時に差し出すのが「聖戦か遺産」かの違いがあるだけだ。質の違う大義(目的)のために戦い死んでゆく者たちは、架空であれ大義を信じることで初めて「自らの死をその埒外に置ける」のである。

何が正しいのか、何を生きる目的にすればいいのかが揺らいでいる現代において、砂川さんが戦場という極限状態を設定することで紡ぎ出した思想は正しいだろう。撞着的な言い方になるが、絶対的に正しい価値規範はなく、誰もが生の指針とみなせるような倫理や大義もない。現代人はそれぞれの国や宗教、金などの価値規範を信じることによって自分の行動は正しいと信じているに過ぎない。同じ規範を信じる者が仲間になり対立する者が敵になる。ただそんな絶望的な現状認識を明らかにするために作家はこの小説を書いたのだろうか。

もちろん違うだろう。ここまで書いたなら、審判の日に、つまり人が死を迎える日に差し出す虚構の先を描かねばならないと思う。「戦場のレビヤタン」もまた一種の絶望小説だが、絶望に留まり続けることはできない。純文学は文学制度ではない。本質的にはあくまで〝純粋〟にあるテーマを追い求めてゆくためにある。生きている人間を描くことで解決できなければ、死んだ後の人間を追いかけてゆくことだって文学にはできる。もっともっと長く、極限までテーマを追いつめる小説であってもよかったのではないかと思う。

大篠夏彦

■ 砂川文次さんの本 ■

■ 金魚屋の本 ■