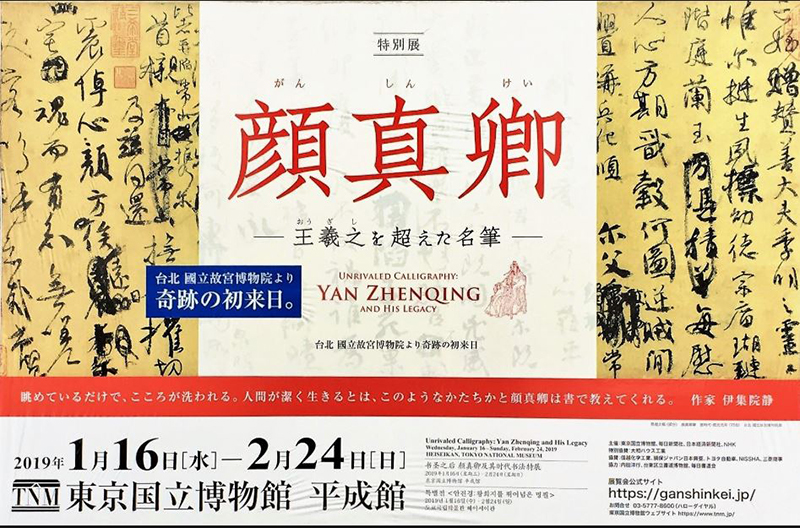

No.095『特別展 顔真卿-王羲之を超えた名筆-』展

於・東京国立博物館

会期=2019/01/16~02/24

入館料=1600円(一般)

カタログ=2800円

台北の國立故宮博物院が、顔真卿代表作で中国文物の至宝、『祭姪文稿』を貸し出してくれたことには驚いた。日本のセンター美術館である東京国立博物館でなければ絶対に貸し出さなかっただろう。実物を見るまでに一時間半もかかってしまったが、「う~、長生きはするもんだねぇ」と、遠い目で呟いてしまった。

台北の國立故宮博物院に行った人はおわかりだろうが、展示スペースや設備はあまり充実していない。豊かな国だからこれから拡充されてゆくと思うが、湿気や光に弱い『祭姪文稿』が常設展示されるとは考えにくい。メイン・チャイナの故宮博物院も東博に比べれば設備はまだまだだが、設備が整っても今の国際情勢では中国本土で『祭姪文稿』を公開するのは難しい。そのためもあって、観覧者の半分近くが本土や台湾の中国人のような気がした。会場にはわざわざ展覧会を見に来た人たちの中国語が飛び交っていた。図録やグッズなんかもバンバン買っておられましたな。プチ爆買いであります。

今さらの説明になるが、第二次世界大戦中、中国は毛沢東の共産党と蒋介石の国民党が覇権を争う内戦状態にあった。内戦しながら日本軍とも三つ巴で戦っていたのである。日中戦争は太平洋戦争前の昭和十二年(一九三七年)から二十年(四五)年の足かけ九年にも及ぶ。長期に渡るので紆余曲折はあるが、共産党軍が圧倒的優位に立つ戦争末期まで膠着状態が続いた。

ある有名な文化人の方が戦争中に関東軍の情報将校で、戦中の中国戦線についてお話を聞いたことがあるのだが、「奇妙な戦争だった」とおっしゃっていた。敵の敵は味方ということで、日本軍と共産軍が戦っている最中に共産軍幹部が日本軍の陣営にやってきて、酒盛りしながら国民党軍を共産軍と日本軍で攻める相談をしたりしていたと回想しておられた。戦争初期には国民党の方が優位で、日本軍と共産軍は一時的に手を結んででも国民党を叩きたかったのである。戦争では摩訶不思議なことがいろいろ起こる。

なお日本陸軍の最精鋭は関東軍だった。戦争末期に南方の激戦地に送られたのは学徒動員などで召集されたにわか兵隊で、捨て駒としてバンバン戦死していったわけだが、関東軍は温存されていた。日本政府は本土決戦、一億総玉砕の主要戦力として関東軍を残しておいたのだった。原爆投下とソビエトの満州侵攻がなければ本土決戦が実行されていたかもしれず、今から考えるととても正気ではない。

それはともかく、清朝最後の皇帝溥儀は廃位と同時に紫禁城を追われたので、宝物は紫禁城にそっくり残された。日本軍の略奪を恐れた臨時政府は宝物を疎開させることにしたのだが、日中戦争中、宝物の管理に当たったのは主に国民党だった。当時の共産党は文字通りの社会主義革命を掲げていたので、建前としても、ブルジョワの贅沢品に強い興味を示すはずがなかった。中国文物の価値を知っている日本は略奪しても破壊はしないだろうが、共産党軍は――イデオロギーに忠実なら――文物を破壊してしまう恐れがあった。

太平洋戦争終結で日本軍は大陸から去ったが、国共内戦は昭和二十四年(一九四九年)まで続いた。共産党が中華人民共和国を樹立して内戦は終結したわけだが、それまで大陸を治めていた蒋介石の中華民国は台湾に政府を移した。その際、南京に集められていた宝物も台湾に運搬された。全部運び出したわけではないが国民党側の学者たちは優秀で、最も貴重な宝物が選ばれ台湾に運ばれたのだった。現在故宮博物院はメイン・チャイナとタイワン・チャイナの二箇所にあるが、タイワン・チャイナの所蔵品の方がレベルが高い。

ただ時代は変わる。メイン・チャイナは中華革命(社会主義革命)の揺り戻しである文化大革命を経て、一九八〇年代に鄧小平が経済開放に大きく舵を切った。政治体制は共産党による一党独裁だが、経済は自由化したわけだ。社会主義時代の遺風を残しながら、社会主義革命以前の、実質的に皇帝に近い権力を持つ指導者中心の中央集権国家に変容したのだった。ロシアと同じ道筋ですな。

中国もロシアも広大な国土を持つ多民族・多宗教国家であり、強力な中央集権政府でなければ全土を治めていけない。また個人にとっても国家にとってもイデオロギーは一種の方便に過ぎず、実際にイデオロギーに心中するのはほぼ不可能である。中国やベトナムの共産主義は、母国を侵食する資本主義帝国主義国家を追い出すための方便としてあったのであり、それが一段落すれば元の政体に戻ってゆく。習近平さんは共産党書記長兼国家主席でプーチンさんは大統領だが、暴君ではないにせよその任期からしても実質的に皇帝と呼んでいいポジションにいる。昔ながらの中華帝国とツァーリ・ロシアの現代版ですな。

で、イデオロギーが衰え、今も昔も変えようがない国家の独自性が露わになると何が起こるのか。アイデンティティの確認――平たく言えば国粋主義的な愛国心の勃興ですね。社会主義時代のメイン・チャイナは自国の文化遺産についてあまり興味を示さなかったが、経済開放以降は国家はもちろん、一般レベルでも文化財への関心が高まっている。その中心が紫禁城の宝物である。敦煌を始めとしてメイン・チャイナは貴重な発掘遺物に事欠かないが紫禁城宝物は別格である。日本の正倉院御物と同様、手から手へと大切に受け継がれてきた伝世品だからである。

中国は紀元前二二一年に初めて中国全土を統一した始皇帝の秦以降、一つの王朝(国家)が広大な中国全土を支配するのを是としてきた。一人の皇帝が絶対権力を持つ帝国であり、歴代中国王朝の名前がすべて漢字一文字なのもその表象である。緩くなったが今でもその遺風は残っている。ただ中国皇帝の権威は日本の天皇制のように血筋では保証されない。天命論であり、農民だろうと商人、武人だろうと天命が降りた者が皇帝になる。そして皇帝の権威を荘厳するのに使われたのが紫禁城の宝物だった。

紫禁城の宝物のベースになったのは宋時代の徽宗皇帝のコレクションだが、徽宗以前から宝物は蒐集されていた。中国では漢民族と満民族が入れ替わりながら王朝を樹立したが、元・清という、中原の漢民族にとっては異民族である満人に覇権が移っても、満民族王朝はそれまでの漢王朝の宝物をそっくりそのまま受け継いだ。現在の紫禁城宝物を完成させたのは満民族王朝・清の乾隆帝である。過去王朝の宝物によって現政権の権威を裏付けることは、足利御物を集めた織田信長・豊臣秀吉も行っている。というか中国の例を真似たのだろう。

そんな中国王朝の権威の象徴である宝物の中核が、メイン・チャイナではなくタイワン・チャイナにある。蒋介石は共産党中国よりも宝物の価値(意味)に敏感だったからその華の部分を台湾に運んだわけだが、今になってみるとけっこう厄介な話だ。メイン・チャイナが圧倒的な軍事・経済力を持っているのは誰の目にも明らかであり、中国の伝統を掲げて二つの中国を認めていない。一国二制度で台湾の統合を目指しているわけだが、統合ではなく実質的併合になってしまうのは日の目を見るより明らかである。またタイワン・チャイナはコミュニズム・チャイナを嫌う人たちが作った国であり、そう簡単に併合されるとは思えない。

文化交流は別とはいえ、今のような政治状況でタイワン・チャイナの宝物をメイン・チャイナに貸し出せば、台湾当局は二度と戻って来ないことを危惧しなければならないだろう。紫禁城の宝物は正統中国王朝継承者であることを保証する至宝だからだ。また本国でもめったに展示されない『祭姪文稿』を日本に貸し出したことにも微妙な政治力学が働いている。日本は中立的とはいえ敵の敵は味方というヤツである。紫禁城の宝物は昔から政治的宝物なのだ。宝物の伝来に政治が深くまとわりついているだけではない。宝物の多くも歴代中国王朝の政治状況から生まれている。

『甲骨文』

一個 牛骨 縦二五・三×横二五・五センチ 殷(いん)時代・前十三年 東京・台東区書道博物館蔵

漢字は遅くとも紀元前十三世紀にはかなり発達した文字体系として成立していた。殷時代の甲骨文がその遺物で、亀の甲羅や牛の骨などに文字を刻み、あらかじめ開けておいた穴に熱した青銅の棒を差し込んで、割れ目の形で政治から天候まで様々な事象を占ったのである。象形文字の原初形であり、甲骨文字から現在に至る漢字が発展していった。

古代の遺物から、すべての文字は現実事物の象形から始まったのは明らかである。ただ中東やヨーロッパのように民族間の衝突と移動が激しかったエリアでは、文字は急速に抽象化されていった。ある民族が異民族を亡ぼしたとしても、制圧された側の文化がきれいさっぱり消えてしまうことはない。制圧者側は被制圧者側の文化をも奪い、吸収するのが普通である。文字も戦利品の中に含まれるわけだが、話し言葉と書き言葉のルールは民族ごとに違う。民族衝突を繰り返してゆくうちにたくさんの文字システムが統合され、文字は象形文字(表意文字)から表音文字に抽象化されていった。

中国を中心とする東アジアエリアで文字の原初形である漢字が残ったのは、このエリアでの民族衝突が少なかったことを示している。中国ではほとんど満漢民族の対立しかなく、日本、韓国では日本人と韓国人が古代からずっと同じエリアに居住していた。中国=中華は中国民族が最も優れており世界の中心であるという思想だが、そんな思想が生まれること自体がこのエリアの――王朝の変遷はあったにせよ――閉じた安定性を示唆している。

ただ東アジア圏でも話し言葉と書き言葉が民族ごとに違うのは変わりがない。それを少なくとも書き言葉のレベルで統一したのは秦の始皇帝である。

『泰山刻石-百六十五字本-』

李斯筆 一帖 紙本墨拓 各縦二七・八×横一四・三センチ 秦時代・前二一九年 東京・台東区書道博物館蔵

『泰山刻石』は始皇帝が山東省の泰山――始皇帝以前から皇帝たちが即位と天下太平の祈願を行った霊山――に建てさせた石碑(刻石)の拓本である。秦の丞相・李斯の筆だと伝えられる。紙はまだ発明されておらず木簡や竹簡に書く時代だが、中国では為政者の布令や事跡を石や金属器に刻んで永遠のものとすることが古くから行われていた。中国文化が金銀宝石よりも玉石を珍重した理由もここにある。

オリジナルの石碑には二百二十三字が刻まれていたが、現在残る石碑は十字のみである。ただし発見されてから各種の拓本(石に紙や絹を当て上から墨を打って文字や図像を写し取る)が作られていて、『泰山刻石-百六十五字本-』には最も多い百六十五文字がある。

なお今回の展覧会では顔真卿真筆などの至宝は台湾から借り受けているが、書の発生と発展を辿ることができる展示品のほとんどが日本所蔵である。そのこと自体が漢字の広がりと受容を示している。拓本『泰山刻石-百六十五字本-』も台東区書道博物館の所蔵品で、画家で書家として知られた中村不折の蒐集品だ。正岡子規や夏目漱石との友人で、特に子規とは若い頃から親交があった。書道博物館は東京根岸の子規旧居・子規庵のはす向かいに建っている。

秦は三十年も経たずに滅びたが、中国人と中国文化に絶大な影響を与えた。秦に先立つ周、そして春秋・戦国時代には中国文化の基盤が形作られた。孔子を始めとする儒家(儒教)を生んだのは春秋・戦国時代である。どの王朝も中国全土統一を目指したが果たせなかったがそれを始皇帝が実現したのである。

始皇帝は即位前後から矢継ぎ早に政治・経済領域で新たな施策を打ち出した。秩序だった官僚制度を作り、経済圏の統一に必要な貨幣はもちろん、物の重さや長さの基準を定めた。始皇帝は焚書坑儒を行ったことで悪名も高いが、秦の治世の文脈で言えばそれは絶対王権確立のためにあった。

始皇帝は文字も統一した。篆書を公式の書体に定めたのである。この篆書から後漢時代に隷書が生まれ、草書・行書が誕生した。随時代頃には楷書が公式書体になった。篆書・隷書は象形文字の出自を残す複雑な文字だったが、それがじょじょにすっきりとした簡単な文字に洗練されていったのである。また文字は墨をつけた筆で書く。早く文字を書こうとすれば板や紙から筆先を離さずに連続して書くのが効率的だ。そこから草書・行書が生まれた。実際の文字はこれらの複合体で、楷書の時代になっても篆書、隷書、草書、行書で書くことが盛んに行われた。

中国が多民族・多言語国家であるのは古代から変わらない。政治の中枢では共通の話し言葉で意思疎通する必要があるが、地方などへの伝達は共通の書き言葉があればよい。始皇帝の文字統一は広い中国全土を隅々まで支配するために生み出された。この文字による意思伝達は日本や韓国を始めとする東アジア圏全域に拡がった。話し言葉は違っても、文字で意思疎通ができたのである。

また中国本土でも話し言葉はじょじょに変わっていった。しかし中国は二十世紀初頭まで、話し言葉とはシステムが違う古代からの書き言葉漢文システムを保持し続けた。漢文はヨーロッパにおけるラテン語と同じような役割を果たしたのである。生きた書き言葉として多くの国家・民族に共有され、日常的に使われていたという意味で、ラテン語とは比較にならないほど強い影響力を持つ書き言葉だった。通詞を介さなくても日本人が中国人と意思疎通でき、中国の書物から様々な新思想や技術を知ることができたのは漢文のおかげである。

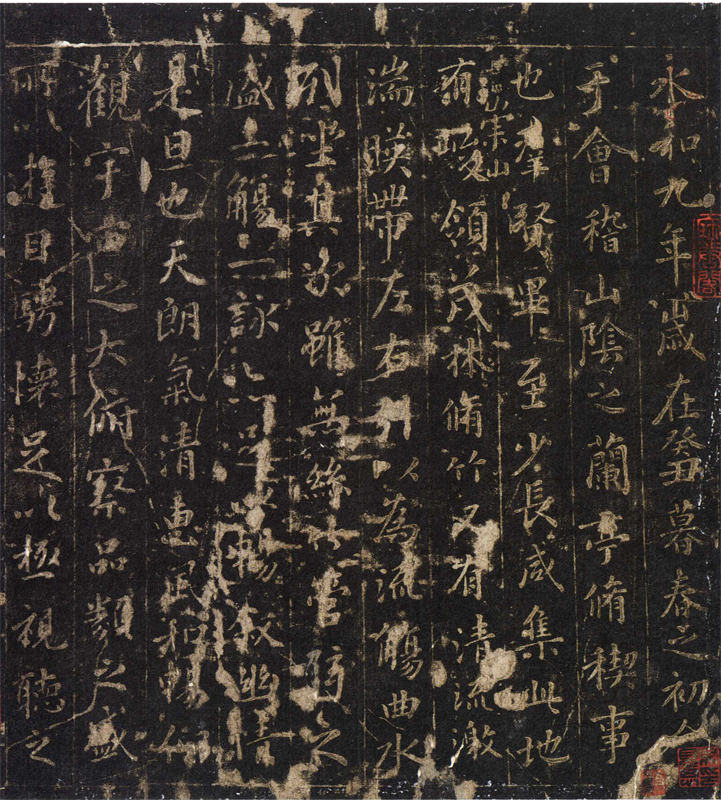

『定武蘭亭序-犬養本-』

王羲之筆 一帖 紙本墨拓 各縦二四・四×横一一・二センチ 東晋時代・永和九年(三五三年)

歴代中国王朝の中で、唐が最も華やかで活気のあった王朝であるのは言うまでもない。首都長安は国際都市だった。シルクロードを通してたくさんの西域の文物が持ち込まれ、アラビア商人らを含む様々な人種の商人で賑わった。習近平さんの一路一帯政策は、どことなく唐王朝を意識した偉大な中華帝国の再現という感じがある。

唐の繁栄を確固たるものにしたのは第二代皇帝・太宗(在位六二六~六四九年)である。治世が安定したのはもちろん、太宗は芸術文化にも造詣が深かった。わたしたちが日常的に使っている楷書は太宗の時代に定まった。規範となったのは王羲之である。王羲之は太宗より三百年近く前の東晋時代の人で、門閥貴族の家に生まれたが若い頃から風雅を好んだ。中央での出世を拒み、会稽に隠棲して文人らと交わる悠々自適の生活を送った。

『蘭亭序』は王羲之が名勝・蘭亭に文人らを招き、曲水の宴を開いた際に文人らが作った詩の序文である。序文を書いた時に王羲之は酔っていたので楷書を崩した勢いのある行書となった。草稿のつもりで書いたが、清書しようとしても最初の序文の出来以上の書にはならなかったと伝えられる。そのため『蘭亭序』には書き間違いなどがあるが、初稿のまま伝えられることになった。王羲之はもちろん、太宗皇帝の審美眼の高さを物語る逸話である。

中国の書画の考え方は欧米とは大きく異なる。どの文化でも文字は意味を伝えるための道具だが、中国では書は意味だけでは伝わらないニュアンスを表現するためにあると考える。むしろ書が喚起するニュアンスの方が意味の本質を表現していると考えるのだ。そのため中国はもちろん、日本などでは書を美術品として飾り、それを神聖なものとして眺め感受することが古くから行われてきた。すぐれた書はある本質を伝える神聖文字なのである。

絵画も同じで、絵は現実の事物を写すのではなく、その本質を捉えるためにあると考えられた。そのため中国絵画は欧米的なデッサン技術の上に、画家が考える理想フィルターがかかっている。東洋の絵が欧米絵画のようには現実を写していない、東洋の画家たちはデッサン技術を知らないといった批判はあまりにも一面的で、そんなことがあろうはずがない。

ただ東洋の絵の本質は、的確な技術の上位に置かれた理想フィルターが真髄である。絵を鑑賞するとどうしても理想フィルターが目立ってしまうので、近世になって欧米文化が世界的規範になるとさまざまな論難が起こった。また東洋には絵と書を組み合わせた文人画というジャンルがある。意味と図を組み合わせて、一義的な意味と図を超えた観念を喚起するために生み出された芸術ジャンルである。

太宗は「心に慕い手に追い求めるのは、ただこの人だけである」と王羲之を賞賛した。王羲之の書の技術だけでなく、書に表現された内面性を高く評価したのである。草稿の『蘭亭序』を至宝としたのはそこに技術を超えた本質が表現されているからである。

太宗は王羲之の書を中国全土から集めた。模本を作らせ石碑に刻むなどして王羲之の書を一般にも普及させた。それだけでは飽き足らず、死に及んでそれまで集めた王羲之の書をすべて自分の墓に入れさせた。王羲之真筆を一人占めしたわけだ。そのため王羲之の真筆は一点も残っていない。すべて太宗の同時代か後世の写しである。これはまた別の意味で中国らしい史実である。天命を受けた皇帝は地上を支配するが、地(死後の世界)に下っても支配は続くということだ。

『定武蘭亭序-犬養本-』は、北宋時代に定武の地で発掘された石碑の拓本である。『蘭亭序』の写しは何種類かあるが、定武発掘の石碑系を『定武蘭亭序』と呼ぶ。五・一五事件で暗殺された首相・犬養毅(雅号・木堂)の旧蔵品だ。犬養首相は能書だった。伝来のはっきりしている『蘭亭序』は拓本でも極めて貴重である。

もちろん太宗は皇帝だから、ずっと書に耽溺していたわけではない。虞世南、欧陽詢、褚遂良らが太宗を支えた。いずれも有能な政治家として知られるが、王羲之の影響を強く受けた優れた書家もであった。初唐の書の三大家である。経済と文化がかつてないほど隆盛した太宗の豊かな貞観の治の時代を経て、王羲之と並ぶ書聖・顔真卿が生まれた。

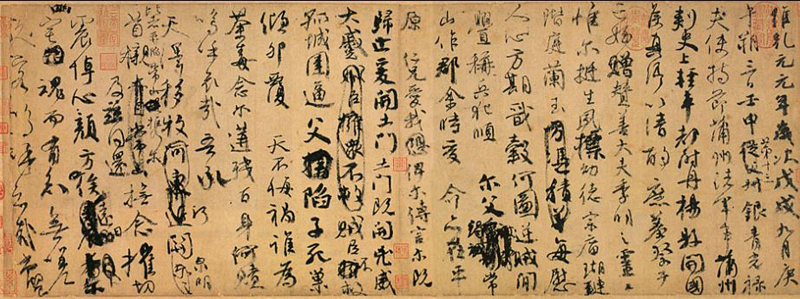

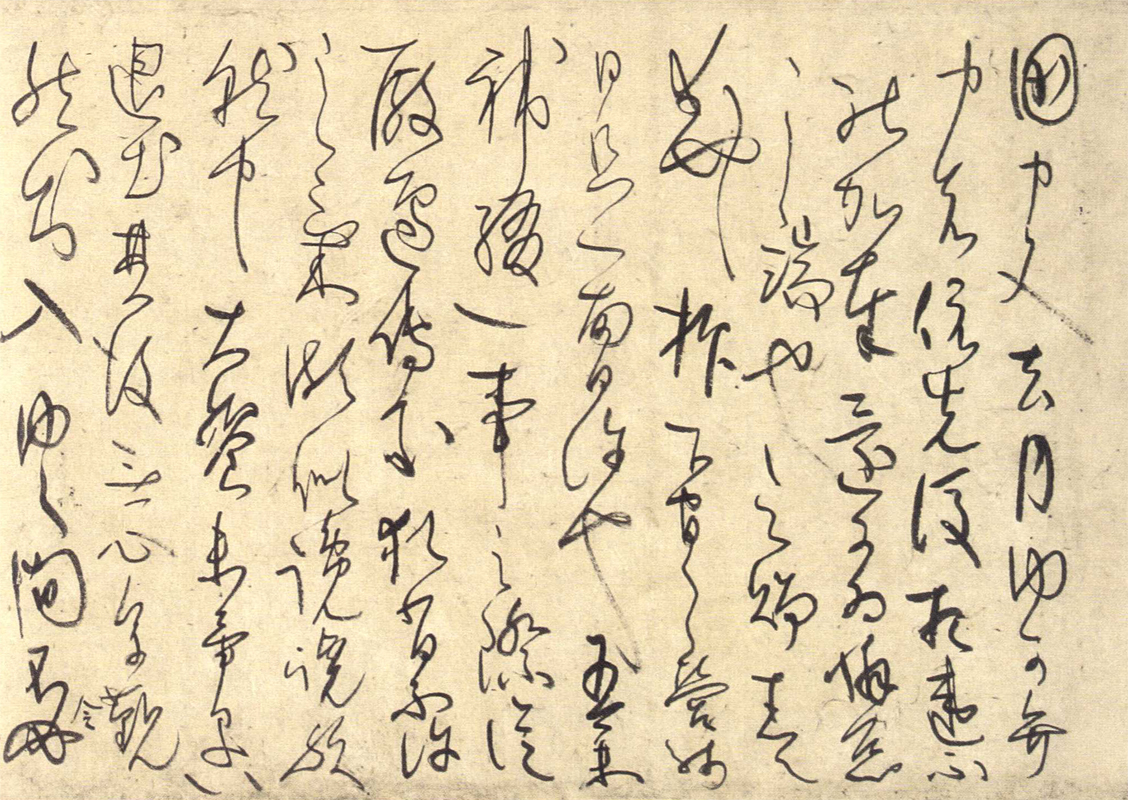

『祭姪文稿』

顔真卿筆 一巻 紙本墨書 縦二八・二×全長八一センチ 唐時代・乾元元年(七五八年) 台北・國立故宮博物院蔵

同部分

顔真卿は唐の第六代皇帝・玄宗時代の人である。玄宗皇帝の治世は前半と後半に大きく分かれる。前半は開元の治と呼ばれる善政で唐朝は絶頂期を迎えた。後半は玄宗が寵妃・楊貴妃に耽溺して政治が乱れ、安史の乱が起こって唐王朝は滅亡の危機にさらされた。玄宗は遣唐使として唐に派遣され、船の難破で帰国がかなわなかった阿倍仲麻呂を重臣として取り立てたことでも知られる。顔真卿は玄宗、粛宗、代宗、徳宗の四代の皇帝に仕え、徳宗時代に非業の死を遂げた政治家である。

顔真卿は絶対権力者である皇帝に諫言するのを恐れない剛直な政治家だった。中国では史実が誇張されて伝わることがしばしばだが、残された資料も顔真卿の剛毅を裏付けている。中年になっていた顔真卿は宰相・楊国忠に疎まれて山東省に左遷されたが、しばらくして安禄山の乱(安史の乱)が起こった。ただ早くから安禄山の不穏な動きを察知していた顔真卿は密かに戦いの準備を整えていて、太平の世で弛緩した唐軍が敗北を重ねる中、軍勢を率いて安禄山の軍を破った。唐軍が安禄山の軍勢に対しておさめた初めての勝利だった。

安史の乱で顔氏一族は三十人以上の戦死者を出したが、最も悲惨な死を遂げたのが顔真卿の従兄の顔果卿とその末子・顔季明だった。味方であるはずの張通儒と王承業が戦功を横取りしようとして裏切ったことで、顔果卿と顔季明は安禄山軍の史思明に捕らえられ惨殺されたのだった。顔真卿は二人の遺体を引き取って弔ったが、顔果卿は舌と足の一本が欠けていて顔季明は首だけだった。

『祭姪文稿』は顔真卿が五十歳の時に、若くして非業の死を遂げた顔季明を悼んだ祭文の草稿である。わずか二百三十四文字の祭文だが、「父陥り子死し、巣傾き卵覆る。天、災いを悔いず、誰か茶毒を為す。爾が残に遘うを念えば、百身も何ぞ贖わん。嗚呼、哀しいかな」とストレートに悲しみを歌い上げている。

言葉で表現し切れない顔真卿の怒りと悲しみは、その書跡に表現されている。書き始めの文字は整っているが、じょじょに文字が崩れ訂正も十六箇所に及ぶ。しかしそれが至高の書の形なのである。顔真卿は楷書はもちろん行書、草書も優れていたが、技術の頂点を極めて完璧が崩れる――つまり意味内容を超えた霊位にまで達した書が至高なのだ。

王羲之『蘭亭序』と顔真卿『祭姪文稿』がいずれも草稿なのは偶然ではない。また受容者の極めて高い知性と感受性がなければ技術を極めた後の高い精神性は捉えられない。『祭姪文稿』は歴代王朝の秘宝中の秘宝になったが、現状の表装で、本文の前にひときわ大きく捺されているのは清朝・乾隆帝の御印である。

安史の乱で軍功があったが、その後も顔真卿は皇帝周囲の為政者から疎まれた。また安史の乱は終息したが、疲弊した帝国内ではその後も数々の反乱が起こった。建中四年(七八三年)に顔真卿は、彼の存在を疎ましく思っていた宰相・盧杞から汝州で反乱を起こした李希烈を慰撫するよう命令を受けた。李希烈が従う望みはなく、実質的に死地に赴けという命に近かった。顔真卿は粛々と命に従い李希烈によって縊殺された。享年七十七歳。顔真卿が書聖と崇められたのは、彼が最後まで唐王朝に忠誠を尽くした政治家だからでもある。

中国文化の大きな特徴に、ほぼすべての優れた文化が皇帝の周囲で生まれていることが挙げられる。孔子らの儒者は為政者に政治を説く思想家だった。王羲之や顔真卿は高位の政治家である。杜甫は科挙落第組であり、その本願は政治家になることにあった。李白は玄宗に仕える宮廷詩人だった。隠士の文化もあるにはあるが、アンチ・キリストがキリスト教の一部であるように、政治中枢からできるだけ離れて距離を置こうという姿勢は、逆説的に現実世界における皇帝の絶大な権力の裏返しである。

こういった中国文化のあり方は息苦しい。漢詩などを読んだり書き写したりすると、実に爽やかな気持ちになることがある。高潔な精神が歌われているからだが、逆に言えば社会的な建前しか表現されていないということである。性や不老不死といったドロドロとした人間の欲望は道教が担うことになり、時に邪教として排斥されるわけだが、文化の最も重要な表舞台に立つことはなかった。王羲之や顔真卿の草稿を高く評価する背景には、表舞台には出せない直情をギリギリのところで押し殺す中国的美学も影響している。

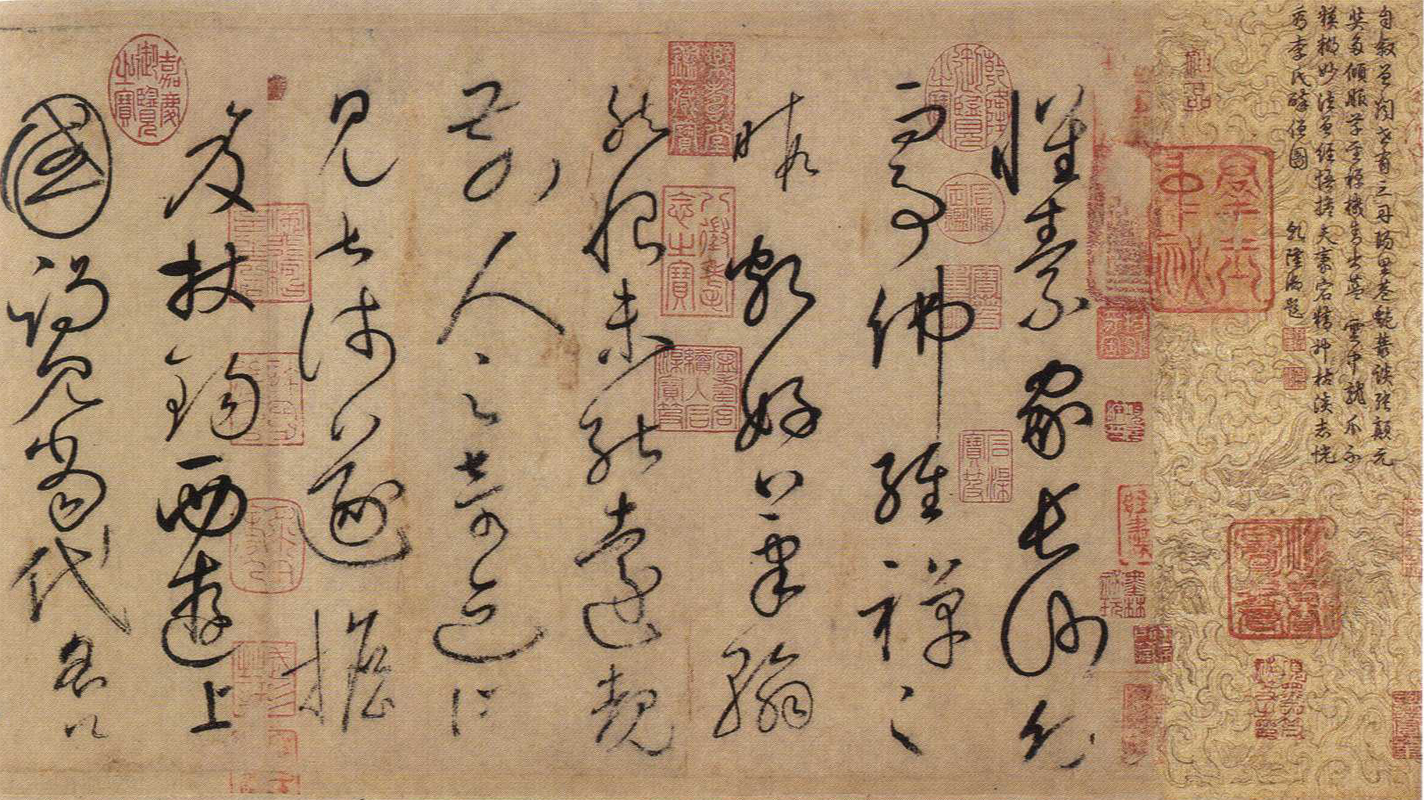

『自叙帖』

懐素筆 一巻 紙本墨書 縦二八・三×全長七五五センチ 唐時代・大暦十二年(七七七)年) 台北・國立故宮博物院蔵

『国申文帖』

藤原佐理筆 一幅 紙本墨書 縦三〇・五×横一〇五・七センチ 平安時代・天元五年(九八二年) 東京・書芸文化院 春敬記念書道文庫蔵

太宗の時代に王羲之、虞世南、欧陽詢、褚遂良という優れた書家が出たように、顔真卿の同時代には張旭、懐素といった優れた書家がいた。張旭は楷書より草書で独自性を発揮した。その書は狂草と呼ばれる自在なものだった。張旭の狂草を、さらに自在に奔放にしたのが懐素である。『自叙帖』は懐素代表作で、これもめったに見ることができない秘宝中の秘宝である。当然、台北・國立故宮博物院所蔵。

藤原佐理は懐素より二百年ほど後の平安時代中期の公卿だが、懐素の狂草に影響を受けているのがはっきり見て取れる。奈良時代を通して日本は漢詩・漢文の受容に忙しかったが、平安時代になると次第に日本独自の国風文化を求めるようになった。『古今和歌集』(九〇五年)がその嚆矢だが、平仮名が完全に成立・普及したことが大きく影響している。中国伝来の漢字ではどうしても表現できない日本文化を表現するために、奈良時代末の『万葉集』の時代にはすでに万葉仮名が成立していた。平安時代になって万葉仮名がより簡素に洗練されたのだった。

平仮名の書き方が確立されるのとほぼ同時に、日本文化は二つの側面を持つようになった。中国は一種の建前文化だが、日本は漢文を公式文書とし、漢詩で中国伝来の建前的な風景や心情を表現しながら、平仮名で中国文化が押し殺しがちな人間の内面を表現するようになったのである。和歌(短歌)と物語は平仮名がなければ発展しなかった。文字の成立はとても重要なのだ。また平仮名は漢字を崩して日本独自の文字にしたものだが、その大きなヒントに草書があった。

藤原佐理は草書の名手だが、彼以前から草書は盛んに使われていた。きっちりとした楷書を崩した草書をさらに大胆に崩し整理することで平仮名は生まれている。日本文化(国風文化)は独自性の高いものだが、その成立基盤には常に中国文化がある。漢字がすべての源なのだ。いつの時代でも現実世界は矛盾に満ちていて一筋縄ではいかない。しかし歴史を遡れば、日本は中国兄さん(父さんか)に足を向けられないほど多大な恩恵を蒙っているのは確かなことですな。

鶴山裕司

(2018/05/12)

■ 顔真卿関連の本 ■

■ 鶴山裕司さんの本 ■

■ 金魚屋の本 ■