『ゴッホ展 巡りゆく日本の夢』展

於・北海道立近代美術館

会期=2017/08/26~10/15

於・東京都美術館

会期=2017/10/24~2018/1/8

於・京都国立近代美術館

会期=2018/1/20~3/4

入館料=1600円(一般)

カタログ=2000円

ゴッホ作品の値段が高く、秀作・傑作を所蔵している世界中の美術館で、美術館のメイン展示物になっているのは皆さんご存じの通り。だからファン・ゴッホ美術館やクレラー=ミュラー美術館など、ゴッホ作品を数多く所蔵している美術館の協力がなければ日本でまとめてゴッホ作品を見るのは難しい。特に向日葵や糸杉など傑作中の傑作を数点借り出すと、それだけで力尽きましたね、という展覧会になることも珍しくない。

今回はゴッホと浮世絵の影響関係にテーマを絞った展覧会だった。図録でよく見る絵もいくつか含まれていたが、超傑作と言われる作品は来ていなかった。あまり期待しないで見に行ったのだがこれが良かった。ゴッホは優れた風景画家だったんだなぁと改めて思った。

『雪景色』一八八八年 油彩、カンヴァス 縦五〇×横六〇センチ 個人蔵

南仏アルル時代初期の風景画である。手前に木と板囲い、緑が残る草を描き、足跡が点々とする川岸の向こうに川が続いている。対岸にはアルルの町。ゴッホらしい厚塗りのタッチの箇所はあるが、白と青を基調にしたスッキリとした作品である。

ゴッホは芸術家たちのユートピアを夢想して、アルル時代に黄色い家でゴーガンと共同生活を始めた。よく知られているように夢はあっけなく破れ、それどころかゴッホは精神に異常をきたしてカミソリで自分の耳を切り落とすという大事件を起こしてしまった。アルル以降にゴッホはわたしたちがよく知っている〝ゴッホ〟になるわけだが、一方で気の狂った画家として人々から敬遠されるようになってしまった。

ただ『雪景色』を見ていると、ゴッホが澄んだ落ち着いた気持ちでアルルに移住してきたのがよくわかる。こういう絵は作者がゴッホでなくても欲しい。そう思うようになったのは自分で絵を買うようになってからだ。代表作でも『耳を切った自画像』や渦巻くような『糸杉』をずっと眺め続けるのはきつい。傑作であろうと美術館にあった方がいい絵はあるのだ。オランダのファン・ゴッホ美術館は代々ゴッホの子孫が館長を務めているが、確か日曜美術館で当代の館長が、ゴッホ家では子ども部屋に掛ける絵があってと前置きして、夜の橋を描いた穏やかな風景画がそれだと紹介していた。芸術家にインスピレーションを与えるのは圧のかかった奇矯な絵であることも多いが、絵の役割はそれだけではない。

『雪景色』は広重などの浮世絵の風景画の影響が見られる作品だという。確かにそうかもしれない。暴風雨など微かであってもキリスト教的神意を織り込むことなく、なんの変哲もない風景を絵にするようになったのは印象派以降である。しかし西洋絵画で船も人も描かれていない雪景色は珍しい。広重は肉筆より浮世絵の方が圧倒的に素晴らしい浮世絵師で優れた図案家だったが、雪景色(白)だけで構成した作品を『東海道五拾三次』シリーズなどで何点も描いている。

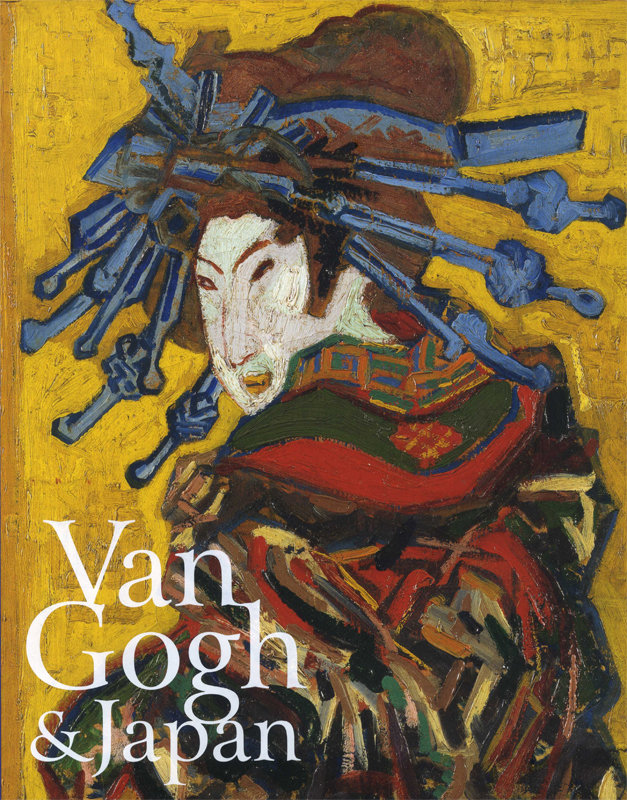

『花魁(渓斎英泉)』一八八七年 油彩、綿布 縦一〇〇・七×横六〇・七センチ ファン・ゴッホ美術館蔵

『花魁』はゴッホの日本美術(浮世絵)への強い関心を示す代表作である。一八八六年刊の「パリ・イリュストレ」日本特集号の表紙を飾った渓斎英泉の浮世絵の模写だ。この特集号は富山県出身で美術商の林忠正が、日本人として初めてフランス語で日本美術紹介記事を書いたことで知られる。英泉の浮世絵も忠正が提供したのだろうが、オリジナルとは左右逆に印刷されてしまったのでゴッホは雑誌掲載のまま左鼻で描いている。

英泉は現在でも美術市場の評価が低く、歌麿や北斎、広重と比べるとタダみたいな値段で入手できるが、幕末江戸の退廃を一気に引き受けたような浮世絵師で戯作者である。浮世絵人物画で歌麿でも写楽でもなく英泉を選び、しかも大作に仕上げたわけだから、デロリとした退廃的な英泉作品にゴッホは琴線を揺さぶられるところがあったのだろう。

ゴッホは一八八六年に弟テオを頼ってパリにやって来るが、パリで浮世絵を扱っていた画商ジークフリート・ビングと仲良くなり、そのギャラリーで大量の浮世絵に接した。ゴッホは日本についての正確な知識をもっておらず、ビングのギャラリーで本格的に浮世絵に触れた期間も一年ほどだが確かに大きな影響を受けている。画家でなくコレクターであっても、美術の世界では本物に接することは決定的に重要だ。それも大量なら申し分ない。本物は色や線だけでなく、質感など様々な情報を伝えてくれる。

『種まく人』一八八八年 油彩、カンヴァス 縦三二・五×横四〇・三センチ ファン・ゴッホ美術館蔵

前景の木は広重の浮世絵の構図を活用しているが、人物はミレーの『種まく人』そのままである。当たり前だがゴッホはヨーロッパ文化や画家からも多大な影響を受けた。ゴッホ書簡集を編集した画家のエミール・ベルナールは「われわれはよほど日本版画に熱中していたと告白せざるを得ない」と書きながら、アルル時代のゴッホの「手紙の多くはキリスト教のお説教のようで、(中略)『キリストは生きた肉で仕事をした』と書いてきた」と述べている。ゴッホは「黄色は神聖な光の象徴で、情熱的に『僕の住む家を黄色に塗らせた。みんなの希望の宿にしたかったんだ』」ともベルナール宛手紙で書いている。

今も昔も徒手空拳で新しい表現は生み出せない。創作者が様々な過去の芸術家や異文化に触発されるのは当然のことだ。ただ十九世紀末の世界は今より遙かに狭かった。ゴッホは弟テオ宛の手紙で「まるで自分自身が花であるかのように自然の中に生きる、こんなに素朴な日本人がわれわれに教えてくれるもの、それこそが真の宗教と言っていいものではないだろうか」と書いている。

ゴッホは浮世絵を通して知った日本文化に、彼の理想が投影されたユートピアを重ね合わせていた。しかし全く空疎で日本文化とかけ離れた夢想だったとは言えない。俳句に代表されるように、日本文化の根幹は四季の巡りに表象される循環的世界観にある。人間も草木も同じという思想は日本文化に根強い。ゴッホは敬虔なキリスト者だったが、ヨーロッパで新たな芸術・思想を生み出した創作者の多くがそうだったように、東方文化を積極的に受容することで独自の絵画を生み出した。

『草むらの中の幹』一八九〇年 油彩、カンヴァス 縦七二・五×横九一・五センチ クレラー=ミュラー美術館蔵

ゴッホ死去の年に描かれた作品である。わたしたちがゴッホ作品と聞いてすぐに思い浮かべる厚塗りで、余白なくびっしりと草花が描き込まれている。木の幹は生命があるようにうねっている。この画風が印象派や日本美術などを吸収して、ゴッホが到達した描き方だと言っていいだろう。

今回の展覧会では「日本人のファン・ゴッホ巡礼」というコーナーが設けられていた。日本に初めてゴッホを紹介したのは森鷗外のようだが、一九二〇年代、大正時代になるとゴッホは日本でも広く知られるようになった。ゴッホはパリ郊外のオーヴェールで亡くなったが、死を看取った医師ガシェがゴッホ作品を二十点ほど所有していた。それを見るために中澤弘光や里見勝蔵ら多くの日本人画家たちがオーヴェールを訪問するようになったのだった。

実際にフランスに行ってゴッホ作品を見た画家たちばかりではない。ゴッホを最も積極的に紹介したのは「白樺」の文学者たちだった。白樺同人の柳宗悦の経済的援助を受けていた棟方志功が「わだばゴッホになる」と言ったのはよく知られている。近代の洋画家で日本人の画家に最も強い影響を与えたのは、ゴッホとアンリ・ルソーが双璧だろう。

ゴッホが日本人画家たちの心を捉えたのは、そこに日本人には馴染み不快汎神論的世界観があり、かつそれと相反する、江戸時代までの日本人が知らなかった強烈な個性(自我意識)が表現されているからである。ゴッホは浮世絵などの受容を通して、自然と自我意識が一体化したかのような絵画を生み出した。それとは逆に、日本の画家たちはゴッホの風景画の中に、強烈な自我意識を表現する方法を見つけたのだった。ゴッホ作品を通して確かに西と東の文化は出会っている。

『蝶の舞う庭の片隅』一八八七年 油彩、カンヴァス 縦五一×横六一・五センチ 個人蔵

『蝶の舞う庭の片隅』は画題としては単純な風景画なのだが、渦巻くような草花にはほとんど人を不安にさせるような生命感がある。もしこの絵をあげるという人がいたら、ありがとうと言ってもらってすぐに売って、もっとおとなしいゴッホの絵を買うでしょうな。

僕が絵画に興味を持ったきっかけはゴッホだった。京都で浪人していた十九歳の時に、気まぐれで京都国立博物館に絵画展を見に行った。確かロシアのどこかの美術館のコレクションだったと思う。その中にゴッホのアイリスの絵があった。腰を抜かすほど驚いた。画集を買って飽きるほど眺めた。僕は脳天気なところがあって、「ゴッホは素晴らしいんだぜ」と誰彼かまわず友だちに話し始めた。まるで自分がゴッホを発見したような気になっていた。この癖は今でも抜けていないところがある。画家に限らず文学者や工芸家でも、本当に素晴らしいと思うと自分でそれを発見したような気になってしまう。その代わり世間で大作家や大画家だと評価されていても、腑に落ちなければそうは思わない。

ゴッホに夢中になっていた時期に岩波文庫版『ゴッホの手紙』上中下巻を買って読んだ。上巻序文で編者のエミール・ベルナールが「ヴィンセントの作品は数フランの値ですら一枚の画布も売れなかった。いつも彼は作品の置場に困り、それを持てあまし、弟テオの家では邪魔になるからと人にやってしまった。/彼が死ぬと、この厄介な遺産は弟に一文の利益さえももたらさなかった。その買手を見出せないばかりか、一部を出品させる画廊すらなかった」と書いているのに強いショックを受けた。

僕は美術館は清潔で安全な絵の墓場だと考えているが、それは『ゴッホの手紙』を耽読した影響かもしれない。彼の大きな、大きすぎるほどの希望と野望は作品にはっきり表現されている。鬱病の影響はあったにせよ、結局は自殺してしまった彼の苦悩も絵に表現されている。しかしそれを美術館のガラス越しに感受するのは難しい。生きている画家のアトリエは静かだが、ある種の狂気が渦巻いている。

すべての美術品は美術館に入る前に市場にある。そこでは画家の生活苦や絵の売買価格を含めた生々しく残酷な現実がある。それがわかれば大画家や天才といった賞賛が、いかに無責任で上辺のものに過ぎないのかがよくわかる。

鶴山裕司

(2018/03/06)

■ 鶴山裕司さんの本 ■

■ 金魚屋の本 ■