「タケノコ生活」という言い方がある。親などが残してくれた財産を、少しずつ食い潰してゆく生き方である。十分な財産があれば、遺産継承者は死ぬまで楽に生活できる。これからの社会ではどうなるかわからないが、けっこうな不動産を相続した場合はまず盤石だろう。ビルなんぞを数棟持っていれば、たいした仕事はしてなくても社会的には実業家だ。個人的には非常に立地のいい場所の底地を、かなりの坪数持っているのが理想的だと思う。底地料は安くても立地が良く坪数が広い――つまり不動産実勢価格が高ければ相当な収入になる。しかも上物のメンテの心配がいらない。経費が小さいので所得税は高くなるし、ほかに投資して損金を積み上げておかないと相続の際に不利になるが、そういう生活をしている人はそんなことは考えないだろう。実際そんな暮らしをしている人を何人か知っている。不動産経営とまでは言えないので、さすがに実業家とは称していないけど。

ただ相続財産が現金中心だと少し厄介なことになることが多い。親の残してくれた遺産を計算して、うーんと考えて「働かなくても食ってけるな」と思うような人は、まあたいてい社会的には優秀ではない。億でも二桁に乗る現金があれば別だが、人間一人の生涯収入かそれより少し多めの場合が問題だ。東京を中心とする首都圏の不動産は高いから、そのくらいの財産を相続する人は割と多いのである。兄弟姉妹がいれば現金で相続することにもなる。ただ当たり前だが毎年預金額が少しずつ減ってゆく。投資しなければ銀行利息などたかがしれている。絶対だいじょうぶと思い計算してお金を使っていても、じょじょに精神がむしばまれてゆく人もいる。働いていないから視野が狭くなり、いわば貯金通帳が〝世界〟になってしまうのだ。これが一番怖いタケノコ生活だろう。人間の存在の基盤自体が脅かされる。

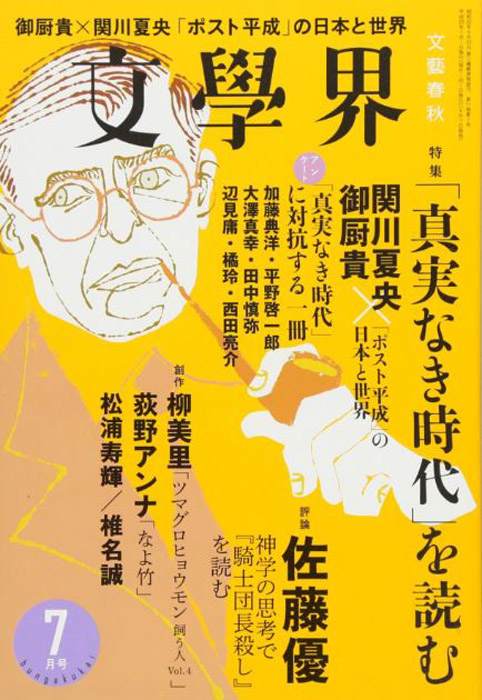

「文學界」という雑誌は、申し訳ないのだがこのところとみにタケノコ生活のようになっていると思う。表紙は有名文学者のイラストで、今号はジャン=ポール・サルトルだそうだ(似てるかねぇ)。「文豪春秋」のマンガ連載も続いていて、文藝春秋社創設者の菊池寛大先生が、日本文学史のウンチクを若い文学者か読者に話している。相変わらず巻末には釣り好きの相馬悠々が実質的な後記を書いているが、相変わらず横柄な人柄がにじみ出ている。彼の中では作家より芥川賞を授与できる文學界編集者の方が偉いらしい。いい年してツイッタラーじゃあるまいし、そろそろ本名で書いたらどうだろう。こういったパッケージから透けて見えるのは〝文学事大主義〟だ。要するに過去に有名作家を輩出し、文壇の中心であり続けた文學界とその周辺アトモスフィアを食い潰そうとしている。実際にそれなりに食い潰せる遺産を継承しているのだから文學界の特権ではある。ただしばらくは安泰に生き残れるのは文學界であって、作家では必ずしもないと思う。

夕東風や吹き残されし雲一線 草飛

ワビ、サビ、ホソミはまあわかる、と丸テーブルの向かいに座ったマルコが達者な日本語で言った。ああいうのはねぇ、日本人が得意顔で言い立てるほど独創的、神秘的、秘教的な観念といったものじゃあ実はないです。日本の哲学者にそういう試みがあるのかどうか知りませんが、新カント派あたりの美学理論を適用してワビやサビを定義し直すことだって、十分可能なんじゃないか。ぼくはそう思ってますよ。ただねぇ。もう一つのあれ、カルミというやつ、ぼくにはあれがよくわからないんだ。

(松浦寿輝『二羽の鶴の怪あるいはなぜ歌仙「夕東風の巻」はたった十二句で途絶しなければならなかったのか』)

『二羽の鶴の怪』は初老の大学教授(元大学教授か)とおぼしき月岡草飛が、マルコ、フランソワ、ナターリアという国籍が違う外国人たちが開く連句の会に参加した話である。連句ができるくらいだから、参加者の外国人たちは日本語がうまくて日本文化にも詳しい。月岡は句会主宰格のゲストとして招かれたわけだ。月岡は俳句には一家言あるインテリだが、外国人参加者たちもそれぞれが自分が考える俳句や日本文化についての意見を言う。最近の松浦氏の小説に多い、なんらかの文化伝統を下敷きにした作品である。ではこれは「俳句とは何か?」を小説の形を借りて論じた教養小説なのだろうか。そうではない。幸福なものであれ不幸なものであれ、日本人と外国人の文化的誤解を描こうとした小説でもない。そういったテーマを表現する以前の問題として、主人公の月岡が置かれた現実世界の輪郭がぼやけている。

月岡は自分のいる場所を「ここは海に近い飛行場なのではないかという気がする」と考える。どこで句会が開かれているのか把握していないのだ。それには一応の理由があり、月岡は句会の招待状を中身も見ずに捨ててしまったが、木下という男(多分若者)が勝手に出席するという返事を出してしまった。月岡は木下に連れられて会場に来た。「電車やモノレールを乗り継いだような気もするし、木下の運転する小型車に乗って高速道路を突っ走」ったような気もするとある。現実の輪郭が希薄だ。第一木下はどうやら月岡の書生らしい。今どき書生を置いている大学教授なんていやしない。しかし月岡は二〇一三年のワインを注文して飲んでいるのだから、舞台は現代に設定されている。

桃の枝みづはかすかににごりけり 名取

簡易書留で恋文を出す 草飛

ほほう、と一同の口から嘆息が洩れた。

恋文の書き手はむろん、丘から桃の枝を持ち帰って瓶に差したのとは別の人物ですよ、と月岡は噛んで含めるように説明してやった。同じ人物ということになると、打ち越し句すなわち前々句からの同趣向が三句続いて運動が停滞する、いわゆる輪廻という連句の禁制にはまってしまうからね。(中略)女の子のずぼらなさまを知っているもんだから、自分の恋文をちゃんと開封して読んでくれるかどうか、不安でならない。で、郵便局に持って行ってわざわざ簡易書留にして出した、と。

書留でラブレターを出すって、何か頓馬な感じですよね、とマルコ。

(同)

「頓馬」というより決定的にズレている。今「簡易書留で恋文を出す」という句を句会で発表したら、間違いなく出席者全員が苦笑する。メールの時代に簡易書留もあったもんじゃない、そんなことするのはストーカーくらいだよねと笑いに包まれるはずだ。要するに戦前から戦後の昭和四十年代くらいまでならこの句は生きていた。しかし連句の禁制云々を論じる前に今は現実から遊離してしまっている。ただ松浦氏のこの現実遊離は意図的なものかもしれない。彼の中では過去の文学と現代文学(現代社会)が大きく乖離しているようだ。

月岡は句会参加者を「西洋人」と呼ぶ。飲み物などの注文を取りに来るのは「女給」である。どちらも戦後のある時期までしか――この小説に即して言えば、戦後文学全盛期までしかある説得力を持たなかった言葉だ。それがまとっていた社会性はすでに失われた。月岡はそれをあえて使い、一昔前の文学世界に生きている。

いくらワインを飲んでも頭の芯が冷たく冴えかえったままなのをかすかに不快に感じつつ、結局、何もわからないのだと月岡は思った。ここが飛行場のラウンジだか四畳半の和室だか、誰が誰だか、何が何だか、一つもわからないままただいつまでも待ちつづける。なぜ、どこ、いつ、誰、何、そのどれ一つとしてわからず、いつまでもいつまでもただ待ちつづけ、その間決して夜が明けることもない。(中略)このうつし世の生が窮まるとはこういうことだったのかと、ただその一事のみは、はたとわかったような気がする。いつまでも、というのはそれにしても何と怖い言葉なのか。軀中の骨という骨が少しずつ少しずつ、ゆるやかに干からびてゆくようだった。

(同)

松浦氏は東大卒で東大名誉教授、小説では三島賞、芸術選奨、芥川賞、読売文学賞を受賞し、自由詩では高見順賞、萩原朔太郎賞、鮎川信夫賞など、文学界の有名賞のほとんどを受賞している。紫綬褒章受賞者でもある。履歴肩書きを見れば、一昔前なら大のつく文豪だ。社会的地位も文学の世界での栄誉も申し分ない。しかし相当な文学好きでなければ松浦氏の名前を知らない。作品を読んだことのある人はさらに少ないだろう。決して嫌味で言っているわけではない。それが現代なのだ。またその理由を松浦氏はどこかで感知しているのではないかと思う。

松浦氏の『花腐し』が芥川賞を受賞した時、彼の自由詩の仕事を含め、その当時出版されていた本をあらかた読んだ。正直に言えば「間の悪い人だな」と思った。彼の詩は明らかに戦後詩と現代詩の折衷だった。評論は威勢がいいが、新たな文学のヴィジョンを打ち出しているものではなかった。小説はこれもまあはっきり言えば、古井由吉の焼き直しと言ってよかった。戦後の内向の世代をなぞっていた。ただ過去文学の消化のスマートさ、冒険はしないが難もない創作のまとめ方は見事だった。エリートなのだ。ただ松浦氏を文学エリートとして大事にしてくれるパラダイムは消滅した。一九六〇年代から七〇年代が活動期なら、もっと高く評価された文学者だろう。

ただ松浦氏は自分が辿ってきた文学人生に、行き詰まりを覚えてもいる。「なぜ、どこ、いつ、誰、何、そのどれ一つとしてわからず、いつまでもいつまでもただ待ちつづけ、その間決して夜が明けることもない」と呟かざるを得ない。一昔前の文豪の面影を漂わせた月岡は不幸だ。しかしここまでわかっているなら長い夜は終わらせるべきだろう。大変に頭の切れる、向こうっ気の強い作家なのだ。文学者の仕事の評価は人生が終わるまでわからない。松浦氏のような戦後文学を知り尽くした作家こそが、そこからの超克の方法を明らかにできるのではないかとも思う。

大篠夏彦

■ 松浦寿輝氏の本 ■

■ 予測できない天災に備えておきませうね ■