先日アメリカのギターの老舗メーカー、ギブソンの経営破綻のニュースが飛び込んできた。僕らの世代にはギブソンやフェンダーは高嶺の花の高級楽器だったが、ギターが売れなくなっているらしい。原因はヒップポップなどが音楽の主流になって、ギターがあまり必要とされなくなったことにあるのだという。まあ大企業の経営破綻の理由は一つではなく、ギブソンの場合も主力商品であるギターの売り上げ減をカバーしようとして他事業に手を出し、そこでの赤字が膨らんだのが理由のようだ。

このニュースを読んで、まったくもって不謹慎なのだが思わず笑ってしまった。誰かを、何かを馬鹿にして笑ったというわけではない。「時代は変わったなぁ」という感慨が苦笑のように溢れてしまったのである。自分が時代遅れになってゆくような感覚の笑いでもある。

ただ何が変わったのかと考えるとおぼつかない。ポップ・ミュージックの世界でギターバンドが花形でなくなったのは確かだが、ポップスとして多くの人々の心を捉える音楽の本質はあまり変わっていないような気がする。

ちょっと変な言い方だが、人々の心を強くつかむのは昔も今もある種の愚かな純情である。ポップ・ミュージックは特にそうだ。その表現方法に、激しいがトリップを起こさせるような単調なビートに、過剰なまでの言葉を乗せるヒップホップが加わったということだ。ギターバンドで言葉(歌詞)の合間を埋めるのは楽器だったが、ヒップホップではDJやブレイクダンス、グラフィックが総合的に音の沈黙の間を作り出しているのかもしれない。

Young Man Blues

Mose Allison

Oh, well, a young man

Ain’t got nothin’ in the world these days

I said a young man

Ain’t got nothin’ in the world these days

Well, you know in the old days

When a young man was a strong man

All the people, they’d step back

When a young man walked by

But you know, nowadays

It’s the old man

He’s got all the money

And a young man ain’t got nothin’ in the world these days

I said

Ain’t got nothing

Got sweet nothing

ヤング・マン・ブルース

モーズ・アリソン

おおそうさ、若者よ

お前は今じゃこの世でなにも持っちゃいねぇ

そうなんだ若い男よ

お前は今の世の中じゃ何も持てないんだ

だけどお前もよーく知ってるよな

昔は若さが強い男の証だったんだ

みんな一歩飛びのいたもんだぜ

若い男が歩いて来るとな

だけど知ってるだろ

今じゃジジイたちさ

やつらが金をひとり占めにしてる

だから今の世の中じゃ若者は何も所有することができねぇ

もいっぺん言うぜ

何も持っちゃいねぇ

スイートなほど文無しさ

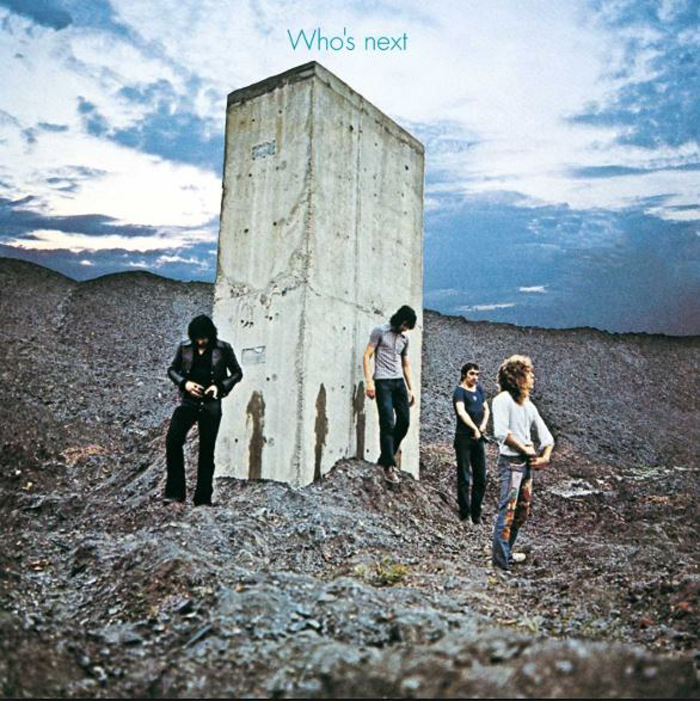

僕の子供の頃はハードロックが全盛期で、ディープ・パープルとレッド・ツェッペリンが人気を二分していた。でもザ・フーが大好きだった。ロジャー・ダルドリー(Vo)、ピート・タウンゼント(G)、ジョン・エントウィッスル(B)、キース・ムーン(Dr)がオリジナルメンバーの、四人バンドだった。ほとんどのロック・バンドと同様に、ザ・フーもプロモーターらによって作られたパブリック・イメージに包まれたバンドだった。しかしこのバンドの〝荒さ〟に強く惹かれた。

『ヤング・マン・ブルース』はザ・フーのオリジナル曲ではなく、モーズ・アリソンの一九五七年の曲のカバーだ。しかしザ・フーのカバーの方が比較にならないほどいい。このバンドは当時のイギリスのモッズ族――不良少年たちから絶大な支持を得た。『ヤング・マン・ブルース』はザ・フーのイメージにピッタリだった。金も力もないけど若者が一番強いんだと歌っている。『さらば青春の光』(一九七九年)というザ・フーの同名アルバムを原作にしたイギリス映画があるが、そこに当時のモッズの青年が描かれている。

主人公の青年は粋がっているが、現実世界では金も権力も持っていない。モッズ同士のじゃれあいを、少しだけ越えた喧嘩に明け暮れているが、社会ではさえない労働者として働いている。イギリスは階級社会だ。人々の生活はくすんでいて、普段はうんとおとなしい。しかしサッカーやロックでフラストレーションが一気に爆発する。ザ・フーはそういった若者のフラストレーションを集めてスターダムに駆け上がった。

決して演奏がうまいバンドではなかった。レッド・ツェッペリンを聴いたとき、演奏もパフォーマンスも、ザ・フーをものすごく洗練させたバンドだと思った。ザ・フーのギタリストでソングライターのピート・タウンゼントは、プロだから一定の技術を持ってはいるが、パフォーマンスは派手だがお世辞にもうまいギタリストではない。だがそれに比べてボーカルのロジャー・ダルドリーはどのバンドでも通用するいい声をしていた。またドラムスのキース・ムーンは、ロックの歴史に名前が残るようなテクニシャンで、かつ特異なドラマーだった。

一九六七年のモンタレー・ポップ・フェスティバルでジミ・ヘンドリックスとザ・フーがトリを巡って争い、ジミ、ザ・フーの順番になったので、ジミがギターに火をつけて暴れたライブはよく知られている。当然、ジミの後に登場したザ・フーはより過激なパフォーマンスをしなければならなくなった。直前にあんな派手なことをされたらザ・フーでなくても困る。ただそこはさすがザ・フーで、ピート・タウンゼントがギターを壊すだけでなく、キース・ムーンがドラムまで壊した。ビートルズのルーフ・トップでのライブと同様、こういったパフォーマンスは偶発的に起こるから衝撃的なのだ。最初にやった者の勝ちで、二番煎じは恐ろしく色あせる。革命は二度起こらないということだ。

NHKでローリング・ストーンズのギタリスト、ロニー・ウッドがホストを務める『ザ・ロニー・ウッド・ショウ』が放送されている。毎回有名ミュージシャンをゲストに呼ぶトーク・ショーだ。アリス・クーパーがゲストの回に、ザ・フーの代表曲『マイ・ジェネレーション』がスタジオに流れた。ロニーがまず口にしたのはキース・ムーンのドラムだった。「ドラムがいつだってワンテンポ速い」、と嬉しそうに、懐かしそうに言った。そうなのだ、キース・ムーンのドラムは異様なほど早い。ボーカル、ギター、ベースを置き去りにして先へ先へと突進してゆく。普通のバンドなら怒られる。しかしザ・フーはキース・ムーンのドラムをウリにした。

キース・ムーンはドラミングだけでなく、私生活もちょっと狂っていた。ロックスターとしてハリウッドのビバリーヒルズの豪邸に住んでいたが、隣はスティーブ・マックイーンの家だった。キースはマックイーンの映画『大脱走』を真似て、バイクでマックイーンの家の芝生に飛び込んだ。マックイーンは激怒してキースの家との間に高い壁を作ったが、キースは今度はジャンプ台を作ってバイクで乗り越えようとして足を骨折した。リアル『大脱走』というわけだ。そのためザ・フーのツアーが延期になった。三十二歳で麻薬の過剰摂取で亡くなった。一九七〇年代には、大スターになったにも関わらず、愚かなガキのままのロッカーがいた。そういう連中がバランスが悪く、今にも空中分解しそうになりながら、緊張感のある荒い音を作り出していた。

Naked eye

Pete Townshend

Take a little dope

And walk out in the air

The stars are all connected

To the brain

Find me a woman and lay down on the ground

Her pleasure comes fallin’ down like rain

Get myself a car

I feel power as I fly

Whoa, now I’m really in control

It all looks fine

To the naked eye!

But it don’t really happen that way at all!

Don’t happen that way at all!

ネイキッド・アイ

ピート・タウンゼント

ちょっとドラッグをやって

新鮮な空気の中を歩き出す

僕の頭の中で

すべての星々がつながれてゆく

女の子をみつけて地面に横たわる

彼女が与えてくれる快楽が雨のように降り注ぐ

車に乗って走り出す

もうこのまま飛んでゆけそうな気がする

ああ、僕は今ほんとうに全能なんだ

すべてが美しく見える

剥き出しの裸眼に映るすべてが!

だけど現実にはそんなこと起こりはしない!

そんなこと 絶対起こりっこないんだ!

僕は英語の歌詞が気になった。学校の英語はできないのに、歌詞カードは辞書を手に熱心に読んだ。絶大な人気を誇っていたが、ディープ・パープルやレッド・ツェッペリンの歌詞は実にたわいもなかった。しかし暴力的なほど荒っぽい演奏のザ・フーの歌詞は、意外なほど繊細だった。『ネイキッド・アイ』は最初の〝Take a little dope〟が問題になったせいで、確かBBCで放送禁止になった。しかしこの歌詞で歌われているのは絶望だ。むしろドラッグでトリップしても何も変わらないと歌っている。ザ・フーは単純な怒りに満ちた『マイ・ジェネレーション』から『ネイキッド・アイ』、『ビハインド・ブルー・アイズ』のような心の襞を探るような歌詞の曲まで、極端から極端へジャンプし続けたバンドだった。

結局のところ、ポップスは一瞬で人を惹き付けるような愚かな純情が生命線なのだと思う。歌詞でもメロディでも演奏でもそれは表現できる。うまい下手の問題でも必ずしもないと思う。ギターバンドかヒップポップかでヒット曲が出る、出ないというわけでもない。ただミュージシャンは、売れてきて次のヒット曲を求められると自己模倣の嘘に走るようになる。あるアーチストの新譜を聴いて「ああそうかぁ」とため息をつくのは音の出来不出来ではなく、歌詞を聴き取った時の方が多い。言葉を使って嘘をつくのは簡単だが、見破るのも簡単なのである。『ネイキッド・アイ』、ザ・フー全盛期の純な曲である。

岡野隆

■ ザ・フーのアルバム ■

■ 予測できない天災に備えておきませうね ■