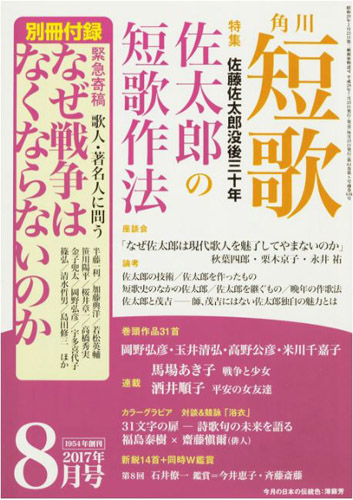

今号の特集は「佐藤佐太郎没後三十年 佐太郎の短歌作法」です。斎藤茂吉「アララギ」系の歌人ですね。明治四十二年(一九〇九年)生まれで昭和六十二年(一九八七年)没。享年七十八歳。歌誌「歩道」も主宰なさいました。同名の処女歌集(昭和十五年[一九四〇年]刊)から採った誌名です。佐太郎らしい誌名ですね。

杖ひきて日々遊歩道ゆきし人このごろ見ずと何時人は言ふ

『星宿』(昭和五十八年[一九八三年])

佐太郎晩年の作です。なんということのない歌ですが年を取り死を意識するようになると身に迫ってくる作品でしょうね。佐太郎は六十代半ばに脳梗塞を患い杖を愛用するようになったので「杖ひきて日々遊歩道ゆきし人」は自画像です。ただそれを淡々と客体化して描いています。「アララギ」的写生を受け継いだ歌人ですが見るといっても可能な限り遠いところから見ようとしています。

ここの屋上より隅田川が見え家屋が見え舗道がその右に見ゆ

あらし凪ぎしのちの衢にとほくまで街路樹つづき低く見えおり

坂の上より吹きおろす風に向ひをり直ぐまぢかくを電車過ぎたり

『歩道』(昭和十五年[一九四〇年])

日ざかりの街に出づれば太陽は避雷針の上にいたく小さし

『軽風』(昭和十七年[一九四二年])

秋彼岸すぎて今日ふるさむき雨直なる雨は芝生に沈む

『地表』(昭和三十一年[一九五六年])

冬山の青岸渡寺の庭にいでて風にかたむく那智の滝みゆ

『形影』(昭和四十五年[一九七〇年])

冬の日の眼に満つる海あるときは一つの波に海はかくるる

『開冬』(昭和五十年[一九七五年])

運ばれて院内ゆけばしばしばも荷物のごとき人を相見る

『黄月』(昭和六十三年[一九八八年])

晩年の藤原定家や源実朝の和歌に表現されたようなほとんど俳句に近接した短歌とは違いますが自我意識を極限まで縮小させた詠みぶりが佐太郎の特徴です。視線が遠くに伸び歌が広い〝世界〟を描写すればするほど作者の存在格が頼りなく孤独なものになってゆきます。それが身に沁み入るような佐太郎短歌の抒情を生んでいます。

俳句は、点として二つのもの――あるいはそれ以上の場合もあるが、二つのものが点としてあって、その衝撃によって詩が成り立つ。それに対して短歌の方は、金の延棒のような一つのとろっとしたものがあるだけだ。俳句が点であれば短歌は線である。短歌は三十一字、俳句は十七字で字数は多いが、短歌の方が単純だということは、一つはそういう点でもいえる。

『短歌をつくるこころ』(昭和六十年[一九八五年])

佐太郎の歌論を読むと彼が俳句にも目を配り短歌と俳句の違いを比較的に把握していたことがわかります。俳句は取り合わせです。十七字しかなくしかもそこに季語を織り込まなければならないので二つから三つの事物を入れるだけで文字数が尽きてしまう。シュルレアリスムの遠いものの連結のように意外な事物の取り合わせが新鮮な詩を生むのは確かです。しかし取り合わせの妙に熱中したのでは意外性を競うお遊びになってしまう。芭蕉が俳句は「こがねを打ちのべたるごとくあるべし」と言ったのはよく知られていますが異質であっても取り合わせの事物を通底する上位観念が必要とされます。

佐太郎はもちろん芭蕉の言葉を知っていたでしょうが短歌こそ「金の延棒のような一つのとろっとしたもの」であるべきだと述べています。その理由は「短歌の方が単純」だからです。達観主義的な断定ですが本当でしょうね。比喩的に言えば金といっても俳句は金の薄板で短歌は溶けた金と言えましょうか。俳句は金の薄板が光を放つように余情によって詩的感興を呼び起こす表現です。しかし短歌は基本的に玉のようにトロリと完結していなければならない。三十一文字は一つの完結した感情・思想表現を為すには十分な長さでかつその意味内容は基本的に単純です。

佐太郎の短歌は写生的な外界描写を主軸にしているように見えます。しかしそれは俳句的な純外界写生になっていません。「その右に見ゆ」「低く見えおり」「いたく小さし」といったわずかな感情表現が写生的風景を内面化しています。

あぢさゐの藍のつゆけき花ありぬぬばたまの夜あかねさす昼

『帰潮』(昭和二十七年[一九五二年])

おもむろにからだ現はれて水に浮く鯉は若葉の輝きを浴む

草木のかがやく上に輝をしづめしづめてゐる空気見ゆ

人間はみな柔らかに歩み居るビルデイング寒く舗道寒くして

『地表』(昭和三十一年[一九五六年])

秋の日のかぐはしくして水よりも浮萍ひかる水のべをゆく

『形影』(昭和四十五年[一九七〇年])

夏すぎし九月美しく道に踏む青の柳の葉黄の柳の葉

『天眼』(昭和五十四年[一九七九年])

佐太郎が純粋短歌を目指したのはよく知られています。『純粋短歌』(昭和二十八年[一九五三年])という歌論もありその中で「短歌は抒情詩であり、抒情詩は端的にいへば詩である。短歌の純粋性を追尋するのは、短歌の特殊性を強調するのではなくて、短歌の詩への純粋還帰を指向する」と述べています。

抒情は個人の生における感情の高低差から生じます。通常はドラマチックな表現を目指します。しかし佐太郎は短歌に劇的なものを求めません。それでは短歌が白鳥の歌となり「特殊」なものとなってしまうと考えたわけです。佐太郎の抒情性=「短歌の純粋性」はもっと静かで日常的なものです。

佐太郎は「言葉は緊張し充実しながら、しかものろいのがいい」(『短歌入門ノート』)とも言っています。この思考は佐太郎短歌を考える上で重要でしょうね。佐太郎は風景を見てパッと短歌を詠んだりしない。常に言葉は遅れて湧き出てきます。それが「ぬぬばたまの夜あかねさす昼」や、「水に浮く」-「浴む」、「しづめしづめてゐる」、「ビルデイング寒く舗道寒くして」といった重畳表現になっています。

もちろん佐太郎にも時事詠の短歌はあります。しかし最良の佐太郎短歌にはつねに現実事象からの遅れがあります。それはまた文学の大きな特徴であり表現上の役割です。映像表現とは異なり文字を使う文学は常に遅れの中にあります。ある事件が起こっても言葉で表現するまでには必ず遅れが生じる。その遅れをどう技巧と思想の練り上げに活用するのかが短歌に限らない文学の大きな役割です。佐太郎は書き文字の遅れを十全にその作品で活用した作家です。

わが乗れる夜行車過ぎて踏切の鐘鳴りゐたるころ思ひ出づ

『帰潮』(昭和二十七年[一九五二年])

これもなんてことはないですが佐太郎らしい作品です。通り過ぎてからふとあれはなんだったんだろうと振り返ってしまう。振り返っても後ろ姿しか見えないのですがそれが長く脳裏に焼き付くのです。

高嶋秋穂

■ 予測できない天災に備えておきませうね ■