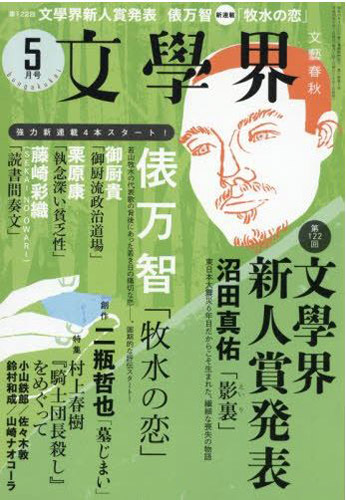

今号は第122回文学界新人賞発表号である。新人賞受賞を目指す作家は応募する前にチラリとその雑誌を読むことがあるだろうが、かなりの人が手当たり次第に作品を送っているのではないかと思う。批判ではない。実際ある雑誌では一次選考で残らなかったのに、別の雑誌では二次、三次、最終選考まで残った、受賞したというのはよくある話だ。小説文芸誌が複数あり、各々がそれなりの特徴を持っているのだから当然である。新人賞は作家にとって通過点なのだから、肌の合う雑誌を拠点に活動を続ければ良い。

ただ純文学系文芸誌の評価基準はわかりにくい。そのほかの点はわかりやすいのだ。純文学誌かどうかは雑誌を開いた時の〝形〟ですぐわかる。たいてい会話文が少なく文字がびっちり詰まっている。ああ例の純文学的心理描写小説ね、と思う。それが悪いわけではない。だが昔の純文学小説に多かったが三十枚程度の短編ならまだしも、百枚を超えるびっちり小説を読むのは骨が折れる。ごく素直な感想として、読者のことをまったく考えてないよなぁと思ってしまう。二百枚以上で、かつ内容がつまらなければほとんど修行だ。この手の小説ではストーリー展開を早くして面白くすることができない。

大衆小説は事件によって読者を引っ張る。殺人とか裏切りとか詐欺が起こるわけだ。それを表現するには誰かと誰かが対峙して言葉を交わすのが一番効果的だ。会話文で対立を描き、そこからこぼれた謎を地の文で拾いながら物語を続けてゆく。だが心理描写小説ではある一点に低徊してしまうことになる。事件を起こしたとしても、びっちり小説の中に長々と会話文を入れるといわゆる文体が崩れるから、たいてい事件はもう起こってしまったとあっさり記述され、その後を巡る主人公の心理が延々描写されることになる。それでは事件を起こした甲斐がない。

問題は純文学系作家のほとんどが、純文学的心理描写小説のパターンにはまっていることにある。俳句結社誌に掲載された俳句作品を作者名を消して並べ、文学好きの一般人にその中から一つ秀作を選べと命じたらたいていの人は迷う。これだけじゃ決められないと言う。しかし結社インサイダーならなんなく選べる。それに近いことが純文学誌では起こっている。

なるほど選評を読めば、ああそうねと思うようなことが書いてある。しかしアウトサイダーには選考基準がよくわからない。個人レベルですら膨大な情報が押し寄せる現代に、そんな細かいニュアンスまで丁寧に読んでくれる読者がいるのかいなと思ってしまう。いつの時代の読者を相手にしているのだろう。現代にアップデートできていない旧態依然さの方が目についてしまうことが多い。

もちろんこれは落語の枕のようなもので、今回の新人賞作品を念頭に置いているわけではない。ただ文學界が十回に七、八回は同じような傾向の作品を新人賞に選んでいるのは確かだ。アウトサイダーにはわからないある価値基準判断が徹底されているということである。ただ応募者がテストのように傾向と対策を練って新人賞に応募しているなら、ないものねだりになる。簡単に言えばそれは才気であって新しい才能とは言えない。学習すれば身につく。もちろん文學界的価値基準など軽々と超えられる作家なら、テストに合格してある程度の修練を積み、社会に出て華々しく活躍するだろう。最初から新人とは名ばかりの、相当な大物すれっからし作家ということになるけど。

けれどこうした親密なつき合いのうちにも、日浅のその、ある巨大なものの崩壊に陶酔しがちな傾向はいっこうに薄れる気配がなかった。日常生活に見聞きする喪失の諸形態に、日浅はすんなり反応してはいちいち感じ入った。それがある種壮大なものに限られる点が、わたしにはなぜだか小気味がよかった。火事ひとつとっても、住宅の一棟や二棟を全焼する程度の火災には、冷淡なほど無関心なのが、数百ヘクタールもの土壌を焼き尽くしてしまう大規模な林野火災になると、一転強い反応を示した。鎮火宣言が発表されるや焼け跡を見に車を出した。ものごとに対し、共感ではなく感銘をする、そういう神経を持った人間なんだとわたしは独り決めにして面白がっていた。

(沼田真祐「影裏」)

新人賞受賞作は沼田真祐さんの「影裏」で、略歴に一九七七年北海道小樽市生まれで現在岩手県盛岡市在住とある。盛岡を舞台にした小説で、釣りが小道具に使われていてその説明も詳しいので、作家は釣りに関する豊富な知識を持っている。これはアドバンテージである。作品は主人公の私が、会社の同僚として知り合った日浅との関係を中心に進む。

日浅には「ある巨大なものの崩壊に陶酔しがちな傾向」があると記されている。彼はなんらかの虚無を抱えた人間だと推測できる。その日浅と親しい友人になるわけだから、私も同様の心性を抱えている。私と日浅は同じ会社だが部署は違っていた。ふと気が付くと日浅が会社を辞めている。私には一言もない。私は見つからないのを承知で社内をうろつき、日浅の姿を探す。「つき合いやすい同世代の独身の男、一緒に一升瓶をあけてしまうのに誂え向きの酒飲みを、要するに友人を探しているのだった」とある。

ただ私の探索は少し異様だ。上司から「むやみに職場をふらつくなんて職業怠慢だ」とやんわり注意されてしまう。別れてしまったが、私には和哉という恋人がいた。別れる直前に和哉は性別適合手術を受けるつもりだと言っていた。どうやら私は単純なヘテロセクシュアルではないようだ。これは二つ目のアドバンテージである。作家はいずれ自分が持っている表現の武器すべてを使うことになる。またそれを前提とすると、日浅への執着には無意識的な恋愛感情が交じっているのかもしれない。もちろん日浅は再び私の前に姿を現す。

「すまねぇが、今野よ」電灯の加減で額ばかり白く、まるで目の表情がわからなかった。「互助会、入ってくんねえだろうか。一口足りねえんだ」(中略)

すぐに事務所に戻らなければと書類をまとめる日浅を追って、玄関に立った。

「今野秋一の挙式は手を抜くなって、ブライダル担当のやつらに触れ込んどくっけ」(中略)

じゃあと薄い背中に声をかけた。この男が、おそらくは十日前には切り出せず、手ぶらで帰ったことに思いを馳せると自分の鈍さが呪わしかった。

(同)

日浅は互助会の会社に勧誘員として再就職した。久しぶりに会った時には営業成績抜群だと吹聴していたが、順風満帆とは行かないようだ。私にも互助会に入ってくれと頼む。親族友人に保険や互助会加入を頼むのは、営業マン駆け出しの頃か行き詰まった時と相場が決まっている。日浅は私を互助会加入要員と見なしていた可能性だってある。しかし私はむしろ、日浅の心を推測できなかった「自分の鈍さが呪わしかった」とある。私の方が日浅の何かに惹かれている。しかし私は日浅を追いかけたりしない。

日浅は姿を見せなくなり、その間に東日本大震災が起きる。ある日私は職場の西山さんから、日浅が震災で亡くなったかもしれないと聞かされる。西山さんも日浅に頼まれ夫婦二口分、互助会に加入していた。それどころか日浅に懇願されて、引っ越し代として三十万円貸していた。しかし震災後連絡が取れないのだという。職場に電話しても日浅は行方不明だという言葉が返ってくるばかりだ。私はまた日浅を追いかけ始める。日浅が完全に目の前から消えてしまうのではないかと予感すると、私は日浅を追う。

ところで震災後は、少し間を置いてから日浅氏は続けた。

「破壊された家屋や店舗を物色する、不埒な火事場泥棒が横行していたようですな。親族確認のふりをして遺体から金品をかすめる輩もいたと聞いています。あなたはどうも息子のことを買いかぶっておられるようだが、本来あれはそうした組の人間ですよ」(中略)

「息子なら死んではいませんよ」

逃げ惑うバッタの群れのあいだから縞蛇の子供が這い出してきた。震災後間もないころのことだったが、営業を休止していた釜石市内のある銀行のATMを、バールで破壊しようとして逮捕された男の名前が朝刊に出ていた。竿で小突いても蛇の子は全然動じず、わたしは日浅がその男の同胞であるのを頼もしく感じた。

(同)

私は日浅の実家を訪ね、父親から息子は勘当したと聞かされる。日浅は東京の大学を卒業したと言っていたが、それは嘘だった。卒業証書を偽造していた。学費も仕送りも何に消えたかわからない、四年間、何をしていたのかもわからない。ただ勘当の理由はそれだけではない。父親は日浅には不気味なところがあったと言う。小学生の頃から一定期間、一人の友達としか付き合わず、次々に付き合う友達を変えた。小学校卒業の日に「先生方と写真を撮ったり思い出を語り合ったりするでもなく、父親とならんで真っすぐ帰宅の途に就いた息子の横顔は、あたかもこういい切っているかのようでしたよ。あの面々となら全員一度は馴れ合ったから、もう興味はないのだとね」と父親は語った。

父親の言葉に従えば、仕事も私を含む職場の人間関係も、日浅が「馴れ合い」飽きて捨て去った消耗品ということになる。ただ私はそんな日浅を「頼もしく感じた」。ここから日浅よりも不気味かもしれない私の欲望、あるいは日浅より深いかもしれない私の絶望を、ニュアンスとして読み取るのはある種の専門家の仕事だと思う。それが読み取れない読者は鈍いのかもしれない。しかし個人的には他者が持っていないような潜在的特徴を有している作家は、それを多くの人にわかるよう明快に書いた方がいい。

ただ東日本大震災が、福島原発のハルマゲドン幻想として語られなくなったのはいいことだ。熊本大震災だけでなく、これからも日本では間違いなく大震災が起こる。ある時期東日本大震災が特権的であるかのように語られたのは、未来を描けず行き詰まっていた文学者たちにとってそれが変化の予兆であり、また自らの滅びを示唆するハルマゲドンのようだったからだろう。しかし地震は天災で福島原発は事故だ。天災の意味は神を前提としなければ具体的なものとならず、それは二十一世紀の人間にはほぼ不可能だ。事故を掘り下げれば現場の人間的苦悩がその善悪正否判断を留保させることになる。日浅は大震災を生き延びたようだ。ようやく小説は小説の方に戻ってきたのかもしれない。

大篠夏彦

■ 予測できない天災に備えておきませうね ■