レオナール・フジタ(藤田嗣治)『校庭』

一九五六年 キャンバス・油彩 六五・三×五四・一センチ ポーラ美術館蔵

藤田嗣治は明治十九年(一八八六年)に東京で生まれ、昭和四十三年(一九六八年)にスイスで没した画家である。享年八十二歳。大正二年(一九一三年)に渡欧し、第二次世界大戦で帰国を余儀なくされるまでパリで活動した。池袋モンパルナスの画家たちが憧れた、本物のモンパルナスにアトリエを構えた画家である。ピカソやモディリアーニらとも親交があった。

『校庭』は戦後の一九五六年(昭和三十一年)の作品で、藤田は晩年になるにつれ好んで子供たちを描くようになった。乳白色の色遣いが特徴的な画家である。カタログには掲載されていなかったが、会場には女優の室井滋さん所蔵の藤田作品も展示されていた。藤田の中で一番人気のある猫の絵だった。室井さんは富山の魚津出身で、お会いしたことはないが、僕の父親は室井さんのお父さんと高校の同級生だった。僕の母親の友人で、富山在住の女流画家さんとも親しく絵に造詣が深いようだ。富山県美術館のオープニングにも協力しておられ、時間が合わなかったので見ることはできなかったが、室井さんの劇団が美術館で記念公演を行っておられた。

藤田はパリで、当時の最新絵画運動であるシュルレアリスムやキュビズムの洗礼を受けた。しかし基本的には具象画家だった。また戦前すでにパリで高い評価を受けていた藤田は、日本を代表する画家とみなされていた。そのため第二次世界大戦で帰国すると、陸軍報道部から戦争記録画を描くよう求められ、実際に従軍して絵を描いた。百号、二百号の大作で、物資が不足がちだった当時、藤田がいかに優遇されていたのかがよくわかる。藤田の戦争画は日本各地で公開され、戦意高揚のために利用された。

戦後に藤田は、戦争協力者として激しい批判の嵐にさらされることになった。耐えきれなくなった藤田は、「私が日本を捨てたのではない。日本に捨てられたのだ」と言い残して再びパリに移住した。フランス国籍を取得して日本国籍を抹消し、死ぬまで日本には戻らなかった。戦争協力者というレッテルが大きく影響して、戦後の長い間、日本での藤田の評価は頭打ちだった。再評価が始まったのは最近のことである。

杓子定規に言えば、確かに藤田は戦争協力した芸術家の一人である。目立つ立場だったので、その作品は多くの人の目に触れた。しかし『アッツ島玉砕』などの戦争画を見ると、そこには明かな厭戦がある。あのような絵を見て戦意が高揚したとは思えない。もちろん藤田に明確な厭戦・反戦の意識があったとまでは言えない。ただ彼は実際に戦地を〝見て〟それを描いた。画家の眼が捉えた現実が、絵のクライアントから求められた要請とは別に、当時の現実を物語っている。

藤田に限らず従軍画家となった画家は多い。そのほとんどが生涯戦争画の公開を望まなかった。必ずしも戦争協力を恥じたからではない。画家たちには「ほかに選択肢はなかった」「戦争画は描いたが戦意を高揚させるという意識はなかった」といった主張はあった。一理ある。平時に自ら望んで戦争写真家になった者は多い。戦争という極限状態は創作者を刺激するところがあるのだ。しかしそれらはすべて言い訳として批判され、却下され続けた。そのため代表的な戦争画の多くは東京国立近代美術館の倉庫に保管され、あまり公開されることがない。また日本の歴史を考えれば、戦争画を積極的に公開することには様々な問題もあるだろう。

ただ従軍画家たちは、僕らの祖父・祖母に近い年代の人たちである。社会情勢が大きく異なるだけで、基本的な考え方は僕らとなんら変わらない。画家たちが強烈な現実の猛威を目の当たりにして、何を描いたのかを正確に知るのは大切なことだ。また十把一絡げの戦争責任論はやはり乱暴だ。戦争画を描いた画家たちのほとんどはもう物故していて、その生涯の画業を全体的に振り返ることができる。社会史の視点からだけでなく、画家個人史の視点からも当時の戦争画を再検討する時期に差し掛かっている。

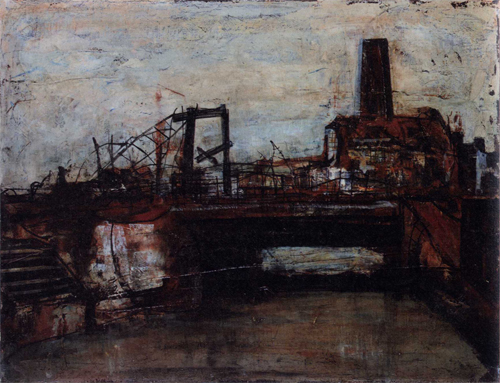

松本竣介『Y市の橋』

一九四六年 キャンバス・油彩 四一×五三センチ 京都国立近代美術館蔵

松本竣介、大正元年(一九一二年)生まれで昭和二十三年(一九四八年)に、三十六歳で結核で亡くなった画家である。彼もまた池袋モンパルナスの住人だった。幼い頃に聴力を失ったが、寺田政明らの証言によると、モンパルナスの画家たちと意思疎通するのにまったく問題はなかったのだという。寺田は俊介と靉光が、熱心に絵について語り合っていた姿を回想している。彼らは今と変わらぬ青年たちだった。靉光は若い頃、オキシフルで髪を脱色して金髪にしていたことが知られている。

俊介は頭のいい画家だった。太平洋戦争開戦直前の昭和十六年(一九四一年)に「生きてゐる画家」という文章を発表し、軍による画家の統制を批判した。ただ戦時中には戦意高揚ポスターも描いている。小林秀雄が言ったように、友人・知人が戦地で命を賭けて戦っている最中に、公然と政府や軍を批判するのは難しい。現代でも、偶発的だろうと戦闘が起こり同胞が亡くなったりすれば、世論の流れは一気に変わるはずである。俊介は時局に流されたわけではなく、開戦前と開戦後では社会状況も、人々の精神性も自ずと変わるということである。俊介は耳が聞こえなかったため、寺田政明は足が不自由だったので招集されなかった。しかし靉光らの仲間は激戦地に送り出された。

俊介は終戦直後に「芸術家の良心」という文章を書いて、猛烈な批判にさらされていた藤田嗣治を擁護した。画家は政治家でも軍人でもなく〝見る人〟であり、藤田らが描いた(見た)絵には意義があるという主旨である。しかしこの文章を公表してくれるメディアはなかった。戦争責任論が吹き荒れていたのである。

短い人生に様々なタイプの絵を描いたが、俊介の作品は『Y市の橋』にあるように、次第に具象抽象に向かっていった。シュルレアリスムのように人間の想像力(想像界)を解き放つのではなく、またキュビズムのように従来の絵画の解体をも視野に入れた抽象画に赴くこともなく、あくまで現実を見つめながら、その本質を絵画化しようとした。麻生三郎らを含む池袋モンパルナスの画家たちは、多かれ少なかれ具象抽象の画家だった。またそれが日本独自の洋画(油絵)の根幹を作り出している。

洋画は明治維新以降に生まれた絵画ジャンルだが、画家たちは驚くべき速さでヨーロッパ絵画を受容・消化していった。池袋モンパルナスが存在した大正から昭和初期にかけては、もちろん現代とは比べものにならないが、それでも画家たちは同時代のヨーロッパ絵画の最新動向を把握していた。どの芸術ジャンルでも作品制作は模倣から始まる。戦前の画家たちはシュルレアリスムやキュビズムの影響色濃い作品を残している。それらは戦後の八〇年代くらいまで、極端を言えば悪しきヨーロッパ絵画の模倣と見なされていた。

しかしじょじょに、模倣よりも当時の画家たち本来の表現意欲が目に入るようになって来ている。僕が大学生くらいの頃は、俊介らの画業は今ほど評価されていなかった。池袋モンパルナスの画家たちの仕事の再評価の機運は、一つの時代が終わり、新しい時代が始まったことで、僕らの眼の経験が変わり始めていることの表れである。

熊谷守一『ヤキバノカエリ』

一九四八~五六年 キャンバス・油彩 五〇×六〇・五センチ 岐阜県美術館蔵

熊谷守一『ヤキバノカエリ』。押しも押されぬ熊谷の代表作である。この絵を鼻がくっつくほどの近距離で見ることができたのは本当に幸せだった。写真ではわかりにくいが、熊谷が力を込めた油絵を描く際に特有の、ゆったりとして丁寧な筆の跡が残っている。長い時間をかけて仕上げた絵なのだ。この絵がなぜ傑作なのか疑問に思う人も多いだろう。ある展覧会で昭和天皇が熊谷の絵を見て「子供の絵か」と諮問されたエピソードはよく知られている。ただ昭和天皇は岐阜行幸の際に違う熊谷作品を見て、「この人知ってる」とおっしゃったそうだ。熊谷の絵は眼に残るのである。

『ヤキバノカエリ』は赤貧生活の中、長女・萬を結核で亡くした経験を元に描かれた。熊谷は五人の子供をもうけたが三人を亡くしている。次男・陽が亡くなった時には、文字通り火の出るような激しさでその遺骸を描いた(『陽の死んだ日』昭和三年[一九二八年])。萬は昭和二十二年(一九四七年)に二十一歳で結核で亡くなった。頭のいい女性だったようだ。熊谷は病床の萬の姿も描いているが具象画だった。しかし萬の死後に描き始められた『ヤキバノカエリ』では大きく作風が変わっている。

『ヤキバノカエリ』は日本の具象抽象絵画の最高傑作の一つである。現実を抽象化してそれを具体的な絵画として描いている。絵のタイトルは『ヤキバノカエリ』だが、悲しい絵だとも、のんきな絵だとも解釈できる。それが現実なのだ。絵は無数の解釈を生み出す表現であり、特定の思想や感情を表現するための〝道具〟ではない。熊谷は『ヤキバノカエリ』を一つの頂点として、以後、確信的な具象抽象画家になってゆく。

熊谷守一、明治十三年(一八八〇年)岐阜県生まれで昭和五十二年(一九七七年)に九十七歳の長寿で没した。東京美術学校(現・東京藝術大学)洋画科を首席で卒業。二席は青木繁だった。当時の絵画エリートの一人である。ただ青木が『海の幸』などで早くから注目されたのに対し、熊谷は絵が描けずに苦しんだ。熊谷がヨーロッパ絵画の模倣に飽き足りなかったのは間違いない。しかし日本独自の洋画を生み出すには長い時間がかかった。

熊谷もまた池袋モンパルナスの住人だった。モンパルナスの画家たちは私設美術学校で絵を勉強した者が多かったこともあり、美校を首席で卒業した熊谷は〝池袋モンパルナスの仙人〟として尊敬されていた。年上で温和な性格であり、絵画に関する造詣も深かった。熊谷は青木繁と長谷川利行に関する思い出も残している。利行はメチャクチャな男だったが非常に頭が良かった、短歌を詠ませても青木は星菫派のありきたりな歌しか詠めなかったが利行はすぐにコツをつかんで立派な歌を詠んだと言っている。外界に感心を持たない世捨て人の雰囲気のある画家だが、その観察眼は人間に対しても鋭かった。

熊谷作品が評価されるようになったのは、彼の晩年の一九六〇年代頃からである。死後、その評価はうなぎ登りに上がっていった。なぜか。熊谷がいるかいないかで、日本の洋画史が変わってしまうからである。熊谷は絶対的前衛画家である。しかしその前衛性はヨーロッパのそれとは違う。ベースボールが野球として定着したように、日本の画家は〝絵描き〟と呼ぶべき人が多い。飽くことなくキャンバスや紙に絵を描き続ける。日本の洋画家の基本は具象である。それが絵画として表現されるとき、現実の本質が抽象として表現される。

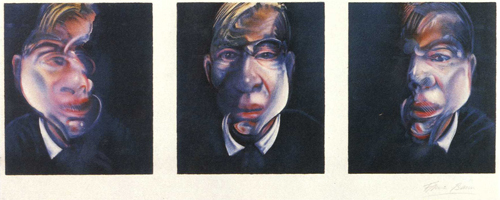

フランシス・ベーコン『自画像のための三つの習作』

一九八〇年 紙・リトグラフ 三二・五×九三センチ 富山県美術館蔵

アルベルト・ジャコメッティ『男』

一九五六年 キャンバス・油彩 一〇一・六×八一・三センチ 国立国際美術館蔵

図版掲載したのはフランシス・ベーコンのリトグラフ作品である。今回カタログには収録されていなかったが、富山美術館はベーコンの素晴らしい油絵を一点所蔵している。近代美術館開館当初からあった絵だ。フランシス・ベーコン、一九〇九年(明治四十二年)生まれ、九二年(平成四年)に八十三歳で亡くなったイギリスの画家だ。彼もまた具象抽象の画家である。富山近代美術館でベーコンの名前と作風を覚えた当時、彼の評価はそれほど高くなかった。しかし今やピカソらを凌ぐほどの高値を呼ぶ画家になっている。比較的潤沢な予算を持っている美術館でも、今ベーコンの絵を購入するのは難しいだろう。それはアルベルト・ジャコメッティも同じである。

ジャコメッティは一九〇一年(明治三十四年)生まれ、六六年(昭和四十一年)に六十五歳で没したスイス人の彫刻家で画家である。彼もまた具象抽象の作家である。初期は熱狂的なロダン崇拝者だったが、パリのカフェで通行人を見ているうちに、現実の人間はロダンの彫刻ほど重くないということに気づいた。ジャコメッティの彫刻はじょじょに痩せて細く小さくなり始め、鑿で作業している時に最後のカケラが飛んで、ついには何もなくなってしまったというエピソードはよく知られている。そのゼロ地点からジャコメッティの彫刻は始まるのだが、ロダンのように重い彫刻を作ることは生涯なかった。ジャコメッティ作品の価格も驚異的に高く、サザビーズなどのオークションで、ベーコンと並んで絵画の世界最高価格を更新し続けている。

ベーコンとジャコメッティにバルテュスを加えれば、一九九〇年代以降に急激に評価が高まった画家の三大巨頭ということになるだろう。彼らの作品の評価が高まった理由――つまり値段が釣り上がった理由はいくつもある。最も単純な理由は彼らが徹底した手の画家であり、作品数が比較的少ないことにある。九〇年代以降の高度情報化の進行によって、世界各地でそれまでとは桁外れの富豪が誕生した。その金余り状況の中で投機含みで美術市場にも金が流れ込み、希少価値があり、大作の多い画家たちの値段を押し上げたのである。もちろん美術的に彼らの画業が評価されたのが最大の理由である。ただそこには一九八〇年代以降の絵画状況の大きな変化が影響している。

僕が現代美術に興味を持ち始めた一九八〇年代、アートのメインストリームはまだダダイズムとシュルレアリスムであり、ポップ・アートがそれに続いていた。その前衛指向をさらに先鋭化したコンセプチュアル・アートが、漠然とだが八〇年代以降のスター・アートとなるだろうと見なされていた。どの芸術ジャンルでも常にスターは必要なのだ。

ポップ・アートは金満国アメリカ固有の美術であり、アメリカン・アートの創始者であるポロックやデ・クーニングらと並んで今でも評価は高い。しかし八〇年代にはポップ・アートは首をかしげて見られるような作品だった。ウォーホールと言えばマリリン以外に面白いものはないだろう、といった雰囲気があった。当時ウォーホール作品は、画廊で六十万円から八十万円くらいで売られていた。リキテンスタインはもっと安かったと思う。値段が急騰したのはウォーホールやリキテンスタインが亡くなってからの、一九九〇年代から二〇〇〇年代にかけてである。(下編に続く)

鶴山裕司

■鶴山裕司詩集『国書』■

■ 富山県美術館開館関連の本 ■

■ 予測できない天災に備えておきませうね ■