特別展『茶の湯』

於・東京国立博物館

会期=2017/04/11~06/04

入館料=1600円(一般)

カタログ=2800円

赤楽茶碗 銘 無一物 長次郎

高八・六×口径一一・二×高台径四・八センチ 安土桃山時代 十六世紀 兵庫 頴川美術館蔵

村田珠光や武野紹鴎を先師とし、信長、秀吉の天下人の茶頭(お茶の指南役)となって佗茶を大成させたのが、言うまでもなく千利休である。ただ利休殿行状記のたぐいはたくさんあるが、利休本人が茶について書いた文章類は残っていない。戦国大名の茶頭は多かれ少なかれ政治家だった。現代と同様、権力者といえども痛手をこうむる戦争はできれば避けたい。和睦等々の密議が頻繁に行われていたわけで、そんな密談の場には出家した茶頭が亭主で、刀を帯びずに対等に面座できる草庵の茶室が都合がよかった。利休は自身の言葉が思わぬ影響を生んでしまうことを意識せざるを得ない高位の政治家だったのである。そのため利休を知るにはその旧蔵の道具類を見る(読む)しかないところがある。

赤楽茶碗、銘・無一物は利休お抱えの陶工・長次郎の代表作である。楽焼初代の長次郎は一説には聚楽第の瓦焼き陶工で、朝鮮か中国の帰化人系の人だと言われる。長次郎死後の楽家の興隆とともにその名が上がっていったので、伝・長次郎作と呼ばれる茶碗が多い。ただ長次郎作と伝えられる茶碗には共通した特徴があり、同一人物の手になる物だと言っていい。

長次郎作の茶碗は何の変哲もない。器形も釉薬の使い方も、奇をてらったところがほとんどないのだ。しかし恐ろしく作為に富んでいる。長次郎以降、こういった楽茶碗を作り得た人は本阿弥光悦ら一握りしかいない。作為を感じさせないが、実は作為だらけの冷え寂びを体現した最上位の茶碗である。珠光は『心の一紙』で「此道の一大事ハ、和漢之さかひをまぎらかす事」だと説いた。いたずらに輸入品である唐物(朝鮮製を含む)をありがたがるのではなく、茶道の本質を体現した道具を見極めよという意味である。珠光的な禅と茶道の一体化は、利休によって御道具としても完成されている。

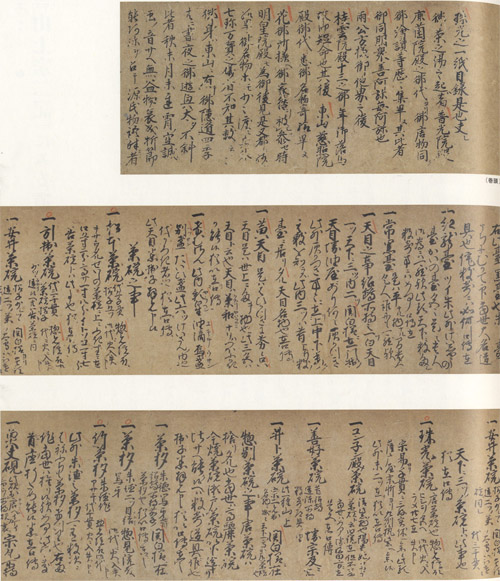

『山上宗二記』山上宗二著

紙本墨書 縦三二・一×横二一五四・九センチ 安土桃山時代 天正十六年(一五八八年) 京都 表千家不審菴蔵

利休の草庵の茶が、成り上がりの天下人で、文字通り黄金調度を好んだ秀吉時代まで続いたのは驚きである。利休の茶が黄金色の豊臣政権下で負の中心となっているのでこの時代は魅力的なのだと言えるが、両者はいずれ対立し、決裂せざるを得ない指向を持っていたのも確かである。その嚆矢となったのが利休高弟の山上宗二である。宗二は秀吉の勘気をこうむって浪人している間に、世話になった貴人たちに報いるために秘伝書『山上宗二記』を書いた。そのため複数の伝書が残っている。利休に二十年間仕えた宗二が、利休の茶の精神と美意識を絶対としたことがわかる写本である。ただしばしばあることだが、宗二は師の教えをより苛烈な絶対として感受してしまった優れた弟子であり、不肖の弟子でもあった。

宗二は秀吉の元を離れた後、小田原の北条氏に茶道として仕えた。天正十八年(一五九〇年)の秀吉の小田原征伐の際には利休の取りなしで北条軍から救い出されたが、再び秀吉を激怒させて耳と鼻を削がれた上、打ち首という悲惨な最期を遂げた。一介の茶人が絶対権力者である秀吉に楯突くなど狂気の沙汰である。またよほどの暴言を吐かない限り、そのような惨殺を命じられることはない。秀吉は筒井順慶から贈られた井戸茶碗を愛蔵していたが、小姓の粗相で割れてしまった。怒った秀吉は小姓をお手討ちにしようとしたが、細川幽斎の取りなしで矛を収めている。絶対権力者だが茶道具ごときで人を殺すほど秀吉は愚かではない。

ただ師・利休の前だからこそ、宗二は意地を通した可能性はある。利休の茶の精神と秀吉のそれは、本質的に相容れないものだった。利休もまた、翌天正十九年に秀吉から自害を命じられることになる。宗二とは異なり利休の死は、現世では何の地位も持たない出家の禅僧で、一介の茶頭としては破格の名誉ある切腹だった。打ち首は罪人が受ける刑罰であり、切腹は互いの大義が対立した際に敗れた側が命を絶つ、社会秩序維持のための一種の自己犠牲である。

鼠志野茶碗 銘 山の端

美濃 安土桃山~江戸時代 十六~十七世紀 高八・二~八・八×口径十三・一~一四・三×高台径五・五~六・一センチ 東京 根津美術館蔵

伊賀花入 銘 生爪

伊賀 安土桃山~江戸時代 十六~十七世紀 高二五・四×口径十五・一×高台径十三センチ

利休亡き後に秀吉の茶頭になったのが、利休七哲の一人、古田織部である。美濃の国の小大名で、信長、秀吉、家康に仕えた典型的な戦国大名の一人である。目立った軍功はほとんどなく、茶人としての名のみ高い。秀吉配下の最高の知識人は、言うまでもなく武芸だけでなく有職故実にも通じた細川幽斎である。ただ幽斎は秀吉の五大老(五奉行)となるほど力のある大名だった。織部が秀吉の茶頭となり、豊家旧臣でありながら徳川二代将軍・秀忠の茶の指南役まで仰せつかったのは、武家としてそれほど力のない小大名だったからだろう。

ただこれも戦国大名によくあることだが、大坂夏の陣に、織部の重臣・木村宗喜が豊臣側と内通しているという嫌疑がかけられた。織部の指示があったのかどうかは定かではない。しかし戦国大名は、最高権力者たちが激しく対立する時には二股をかけるのが常だった。織部はこの嫌疑によって家康から切腹を命じられた。利休とは異なり純政治的な死だった。ただそれゆえ、織部の事跡は同時代から意図的に抹消された気配がある。

織部は領地の美濃で、織部様式と呼ばれる志野や織部茶碗を大量に焼かせた。また秀吉の文禄の役では九州の名護屋城に随行し、唐津で織部様式の茶道具を焼かせている。情報伝達ツールが貧しかった当時、織部自身か彼の好みを深く理解した家臣が美濃や唐津で直接指導しなければ、そういった茶器を作ることはできない。しかし織部が織部様式の陶器を焼かせた確たる証拠は見つかっていない。昭和五年(一九三〇年)に荒川豊蔵が美濃古窯を発見するまで、志野や織部はどこで焼かれたのかもわからなくなっていたのである。大名としては文書や手紙類も極端に少ない。

鼠志野茶碗、銘・山の端は、同じく根津美術館所蔵の峯紅葉と並んで織部様式を代表する茶碗である。加藤唐九郎が指摘したように同じ陶工の作だろう。サイズを見ればわかるように利休時代より一回り大きい。格式と権威を重んじる大名たちが使うための堂々たる碗で、極めて華やかである。織部はいわゆる〝大名茶〟を完成させた茶人である。ただ一方で織部は利休の弟子である。それを体現しているのが伊賀花入、銘・生爪である。

織部様式の茶道具には、計算してわざと形を歪めた物が多い。しかし生爪は違う。窯の中で釉薬が掛かり、焼成の際にわずかに口の部分が火でへたっている。火と土が生み出した偶然の作品なのだ。今では類い希な名品として知られるが、これを選んで愛蔵した織部の目はやはり尋常ではない。織部焼のルーツは生爪のような作品にある。偶然の産物を、極度に洗練された作為で再現している。

生爪には珍しく織部の書状が伴っており、そこには「花筒つめをはなし候やうニ存候」とある。織部は弟子の上田宗箇にこの花入れを所望され譲ったが、〝生爪を剥がすよう手放すのが惜しい〟と書いたのである。自らも大名であり、時代の変化に合わせて堂々たる茶器を作り出したが、織部は無作為の作為を最上とする利休的草庵の茶を深く理解していた。ただ茶道のダイナミズムは織部の死をもって終わる。多くの日本の伝統芸能と同様に、以降は創始者と大成者の精神を受け継ぎながら、数十年、数百年に一度、優れた表現者を輩出しながら伝統を受け継いでゆくことになる。

利休が自刃したのは天正十九年(一五九一年)、織部自刃は慶長二十年(一六一五年)である。利休が茶人として頭角を現してから数えても、約五十年弱で茶道はそのピークに達したことになる。短いようだがどの芸術ジャンルでも新たなムーブメントが勃興して頂点に達するのはそのくらいの期間だろう。だいたい人間の世代で三代で、ある文化はピークに達する。ただ茶道が現在も綿々と受け継がれているのは短歌や能や俳句と同様に、それが日本文化の原理に届いており、一度それが露わになって一定の形を与えられると、もはや動かし難い質のものだからである。わたしたちは古い茶道具を見ながらその原初の精神を確認しているのである。(了)

鶴山裕司

■ 茶道関連コンテンツ ■

■ 予測できない天災に備えておきませうね ■