共時性、ということについて考えた。そう書きながら、思わず吹き出してしまった。「共時性、ということについて考えた。」まるで誰も読まない文芸誌の記事の書き出しみたいだ。三田文学を誰も読まない、と当てこすっているのではない。三田文学には読者がいる。三田の住民や僕など。

「誰も読まない」は「文芸誌」にではなく、「記事」にかかっている。多くの文芸誌の記事は書いた本人と担当編集者以外、誰も読まないのではないか、と思われるものを含んでいる。レベルが低いというのもあるが、そもそも読まなければレベルは知れないのだから、それ以前の話だ。

つまりテーマの設定、それを扱うスタンスからして、最初から読ませようとしているとは思えない、ということだ。自分は、文字は読むためにあると思うが、書くために書かれる文字もあるのだろう。「現代詩」と呼ばれていたある時期の詩作品、同様のことが「純文学」作品にも起こり、最近顕著なのは「文芸評論」がおよそ読まれるためのものではなく、ほとんど書くこと自体を目的とする「現代詩作品」化している。

そしてそれはいうまでもなく、笑っちゃうようなことなのだ。「共時性、ということについて考えている」、とか。知らねーよ、おめーが何考えてよーと、何様だよ、と誰かが言うべきではないのか。それを言わずに品よくスルーするのが業界のお約束なら、お約束を守る一番の方法は読まないことだろう。だからこそ書く方も、読んでくれるな、という書き出しになる。あうんの呼吸と言うべきだ。

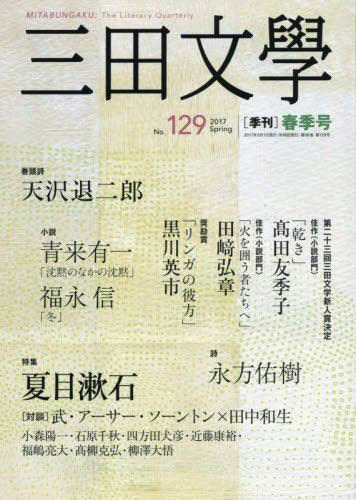

それでその共時性という、概念自体は健在なのだが、わざわざたいそうに言い立てる書き方がすでに古い感じで、それでもそんなタームで説明しようとしたのは三田文学の「夏目漱石特集」で、つい最近、三田文学について「夏目漱石特集ならまだしも納得できるかもね」とか書いたんで笑っちゃいました、というだけのことだ。

そんなクダラナイことを書くのに、いやクダラナイからこそ「共時性、ということについて考えた」なんて大仰に書き出そうとするあたり、自分もなんだかんだでかなり毒されて、その毒がまだ抜けてないというか。反省とともに宣言します。そういう振りかぶった書き出しの記事は、まずクダラナイことが書かれているから読まなくてよろしい。書いた本人が言うんだから間違いない。

それでもちろん、自分がブーたれた直後に組まれたこの「夏目漱石特集」は単なる偶然なのではあるが、自分には似つかわしくない共時性とかいうタームの想起は、本当のところその特集が組まれた同じ雑誌の他の記事に対してのものだった、と言い訳しておこう。それはある程度、事実だ。

現存の作家を特集する、ということは、その作家がそれに値するにせよ、値しないならなおのこと、それに(過分な)評価を与えるという社会的・文壇政治的な行為でもある。では、夏目漱石特集は?

それによって夏目漱石自身が得るものが今更ない以上、それは読み手にとって、少なくとも雑誌にとって意味のあるものでなくてはならない。漱石から現在までの時間軸を考えたとき、まったく無にひとしくなるだろう記事や作品がいつも通りに並び、そこへ与えられたページ数、コーナーというべきところに押し込められた「夏目漱石」という固有名詞は、すでに夏目漱石とは無関係の代物だ。扱うべきものと、その扱う手つきのオーダーの狂いすら感知できないとすれば、すでに文学でもジャーナリズムでもあるまい。

池田浩

■ 予測できない天災に備えておきませうね ■