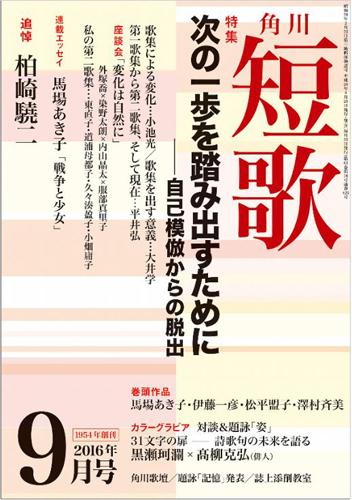

九月号では柏崎驍二(かしわざき ぎょうじ)さんの追悼特集が組まれています。柏崎さんは昭和十六年(一九四一年)岩手県生まれで国語教師の仕事をしながら歌を読み続けられました。平成二十八年(二〇一六年)に白血病でお亡くなりになりました。享年七十四歳。所属結社は「コスモス」で選者も務められました。前衛短歌全盛期を生きた歌人ですが同時代の前衛短歌とは距離を置き自らが生きる土地と生活を基盤に歌を作り続けた歌人です。

平成二十三年(二〇一一年)に短歌研究賞と詩歌文学館賞を受賞され二十八年(一六年)には斎藤茂吉短歌文学賞を受賞しておられますが評価が遅かった歌人と言えるでしょうね。前衛時代の歌人であることを考えればいたしかたがないかもしれません。しかし時代状況は数十年単位で変わります。短歌に限らずあれほど華やかだった現代詩全盛の自由詩でも多行俳句がもてはやされた俳句の世界でも前衛の時代は遠くなりつつあります。柏崎さんの歌の評価がじょじょに上がっているのは時代の変化の表れかもしれません。

もちろん前衛の時代が終わった現代に珍しく若手作家たちが元気に新しい試みをしているのが短歌界です。でもわたしを含むオジサン・オバさんたちは口語短歌を前衛と受け取ることに躊躇があります。前衛を未知の表現領域を切り開く試みと定義すれば確かに口語短歌にはそういった面があります。ただ徒手空拳の前衛はあり得ないのです。必ずそれまでの文化伝統を踏まえた前衛でなければなりません。また革命は一度限きりです。お祭り騒ぎの革命の後を生き抜く方が困難であることオジサンやオバさんは知っています。〝はしゃぎすぎると足をすくわれる〟。若さは特権ですが脆く儚い特権に過ぎないとも言えます。これでは年を取れば間違いなく通用しないという危惧が辛い評価になったりもするわけです。

清潔に生きむ希ひの日々なれど顧みるとき頑に似る

継続は力なれどもよき歌は継続のみに生まるるならず

日の当たる枯草に一羽ゐる鳥の目立たぬ歌をわれは作らう

この三首には柏崎さんの生きる姿勢すなわち歌に対する姿勢がよく表れています。時代のメインストリームに抗って自らを貫くのは勇気がいります。結果として見れば柏崎さんの頑なであったろう姿勢は短歌だけでなく生活の各場面でも一貫したでしょうね。ただそれは自己顕示欲的な自我意識の現れではない思います。「日の当たる」の歌にあるように柏崎さんの強い自我意識はむしろその希薄化や昇華に向かっています。

短歌は「私」を歌う芸術だと言われます。それは俳句や自由詩と比較してみれば一目瞭然です。社会を背負って立つような肥大化した私であれ極私的な私であれ私性が表現されていない短歌はどこか気が抜けているように写ります。文学ジャンルにはそれぞれ掟のようなものがあります。写生短歌であろうとも短歌芸術の私性のあり方を理解していなければ優れた描写にはなりません。自己主張がほとんど感じられない作品の背後に作家の強い精神がはっきりと感じ取れなければ秀歌にはならないのです。

吹雪くなか来る人はみな頭垂れ、春の蕨のごとく頭垂れ

流されて家なき人も弔ひに来りて旧の住所を書けり

逃れ得ぬ風土のありてこの川に戻りくる南部鼻曲がり鮭

沖さ出でながれでつたべ、海山のごとはしかだね、むがすもいまも

東日本大震災の後に書かれた歌で特に「流されて」は名歌として有名になりました。非常に言いにくいことですが柏崎さんのような作家がいたことは日本文学にとって幸いなことです。震災と福島原発事故の悲惨は誰もが知っています。多くの文学者が激しい衝撃を受けて作品を作りました。その行為が〝善意〟であることをわたしたちは疑いません。作者が被災者であればなおさらのことです。しかし作家に自己顕示欲がなかったのか――身も蓋もない言い方をすれば震災の期に及んでも目立ちたい・有名になりたいという自己顕示欲がなかったのかはどこかの時点で問われなければならないでしょうね。

もちろん作家はあらゆる体験を結局のところは作品に書いてしまう動物です。その意味で自己顕示欲の業は深いと言えます。だから自己顕示欲が紛れ込んでいるから駄目ということには必ずしもなりません。問題はその業がどこまで抽象の領域に抜けているかということです。特に「私」を詠う短歌では大震災の衝撃は一つの試金石になったと思います。

柏崎さんの歌は基本的には写生です。彼の心情は歌には直接表現されていません。悲惨も書かれていない静かな歌だと言えます。ただ柏崎さんの歌で表現されているのは諦念ではありません。震災は〝天災〟です。そこに時代の区切りを見たり現代社会の象徴だと見るのは人間の恣意に過ぎません。天災に意味などないのです。それは人間的には絶望的虚無かもしれませんがいくらその底を覗いても何も現れて来ない。柏崎さんはその虚無の後にポツンと現れる光を歌っておられる。悲惨を体験した人々を歌っていますが柏崎さんの歌は意外に華やかです。

フルートを吹き終へしとき少年はややにはなやぐ瞳をあげぬ

おほかたは寂しき人の生ならば寂しさよときに勁くかがやけ

雪ふかき峠の部落軒下に集乳罐のひとつある家

眠るときは愉しきことを思ふべしねこじやらしの中を歩く猫など

よきことを思ひて生きむ痛み負ふ地のうへに死ぬいのちなれども

廃止線と今日決まりたる久慈線のむかうに秋の海もりあがる

しろがねのスカートの裾曳くごとく遠くより来るはつなつの雨

点滴のスタンドをマストのやうに立てわが影すすむ夜ふけの廊下

この世より滅びてゆかむ蜩が最後の〈かな〉を鳴くときあらむ

山鳩はすがたの見えてわがまへに啼くなれど声はとほく聞ゆる

平安朝の歌には悲恋歌が多いですが近代の啄木になると痛切な挫折が表現されるようになります。傷ついた自我意識を歌うとき短歌芸術は最も輝くという逆説があります。ただ短歌は一度も自己否定的な絶望を歌ったことがないと思います。それは柏崎さんの短歌も同じです。孤独な自我意識を表現する歌は華やかです。その瞬間に向けて強い自我意識を集約させる柏崎さんは短歌文学の本質をよく理解しています。この方は自分にとって大切なマストを高々と掲げて一人道を歩いていった作家だと思います。

緊迫感どこにも見えぬ食卓にのつそり上つてきたるかまきり

涼しい風に寝ころべば木々さやぎつつ未知の力はまだあるといふ

勝算がありてするもの敗るるを知りてするもの 炎天叫ぶ

くるといふものはそこまで来てゐるか朝顔はただほのぼのと咲く

青春はにがくたのしくちりぢりになりゆく前ぞ乾杯をせん

まはふにかかつたやうにいつしか年取りぬこれから一つづつかへしてゆかう

八十八とは茶摘みどきなり人間の生きた歳月の体は痛い

(馬場あき子「曇りときどき晴れ」)

柏崎さんは生涯に歌集七冊を上梓されましたがそれが彼の必然でした。自分にとって納得のゆく歌を七冊分書いたということです。ただ納得のつけ方は歌人それぞれです。馬場あき子さんの歌集は三十冊を超えようとしています。柏崎さんが自己の内面を大事にした作家であるならば馬場さんはどこかの時点で短歌芸術全般に人生を捧げた作家だと言えるでしょうね。良い時も悪い時もひたすら短歌を書いてこられた。「曇りときどき晴れ」連作は秀作です。

馬場さんはますます若やいで来たなというのが率直な感想です。以前ちょっと書きましたが馬場さんは短歌誌でエッセイ「戦争と少女」を連載しておられます。その影響があるのではないかと思います。優れた作家は常に新たな作品を生み出すための触媒を必要としています。その触媒を〝作る力〟が馬場さんにはある。この方は大家らしくない大家です。なぜなら若者のように「未知の力はまだある」と叫んでいるからです。新たな触媒を得てまた再び馬場さんの孤独な歌が華やぎ始めたと思います。

高嶋秋穂

■ 柏崎驍二さんの本 ■

■ 馬場あき子さんの本 ■

■ 予測できない天災に備えておきませうね ■