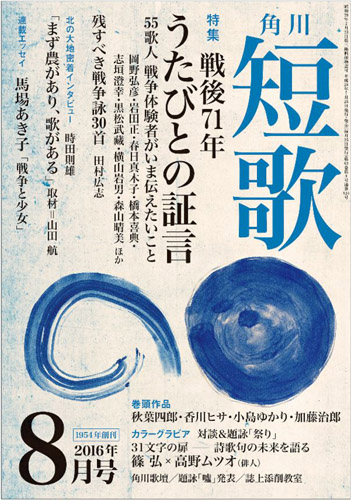

八月号では「特集 戦後71年 うたびとの証言」が組まれています。終戦の日を契機に戦争特集を組むのは歌誌と句誌くらいかもしれません。小説は基本的に現世の男と女と金と家族と友人がテーマですから戦後を問い直すことは稀です。戦地で自分の心を表現できるツールは日記と手紙と短歌・俳句という短い表現しかなかったこともあり多くの戦没兵士が短歌・俳句を書き残していることも歌誌・句誌が戦後特集を組む理由の一つになっているのかもしれません。

わたしは戦後生まれですがなんとなく戦前・戦中の精神を追体験できるようなところがあります。もちろんそれは後付の知識です。ただわたしの子供の頃は八月六日の広島原爆投下や九日の長崎それに十五日の終戦記念日にはほとんど一日中テレビで戦争番組をやっていました。子供ですからずっとテレビを見ていられる特権があるわけで見るともなくそれを見ていました。はっきり言えば辛気臭くてイヤでした。だけどそういった体験は人間の心に折り重なるようにして影響を与えてゆくものです。今では八月十五日と聞くと「暑い日だったねぇ」という言葉が出て来たりする。体験してないから嘘なのですがまったくの嘘でもありません。ずっと記憶を伝えてゆくことは大事なことです。

もちろんいつだって歴史的な出来事は多面的です。兵士は当然のことながら彼らを支えた銃後の人々だって加害者であり被害者でもあるわけです。戦後メディアは被害者の面を強調してきたきらいはありますが加害・被害といった二項対立で出来事を分別してゆくのは基本的には政治言語の役割です。文学は人間のある本質を捉えるための表現媒体であり政治主張は基本的に排除されるべきです。洲之内徹は従軍作家としては珍しく加害体験を小説に書きましたが政治主張は皆無です。またその残虐を政治的に解釈すべきではありません。それは沈黙に至るような人間の饒舌な内面独白です。

また洲之内さんが作家として筆を折ったのは小説で描いた彼の内面が本当に沈黙に陥ってしまったからかもしれません。彼は現代画廊のオーナーとなり美術批評を書くようになりました。言葉が絵画という沈黙に収斂してゆくことを好んだのです。ただ生来のものだったのか戦争が影響しているのかはわかりませんが洲之内さんのデーモンは治まりませんでした。転向左翼で戦中は軍の諜報員という経歴からして彼は時代に翻弄された人でした。息子さんは洲之内さんの訃報を受けて現代画廊に急ぐ途中で「また初対面の兄や弟や姉や妹に挨拶しなければならないのかと思った」と書いておられます。絵に関しては洲之内さんは稀代の目利きでしたがそれは生死の境を見た人のそれだったのかもしれません。

公的な歴史観よりも人間の内面は遙かに複雑で錯綜しています。日本文学研究者で東日本大震災を契機に日本に帰化したドナルド・キーンさんもまたアメリカ軍の諜報員の一人でした。日本が敵性言語を全面禁止にしたのに対してアメリカは日本研究を精力的に行っていたのです。キーンさんは南方激戦地に派遣され情報収集に当たりますが軍事情報を得るために戦死した日本軍兵士が持っていたありとあらゆる文書が集められました。キーンさんは日本軍兵士が詳細な日記をつけていることに驚きます。アメリカ軍兵士で日記をつける者は少なかったのです。またその内容のほとんどは軍とは関係のないものでした。戦闘と人間の内面は別の原理で動いていたのです。この経験が日本の古典日記文学に興味を持ったきっかけだったとキーンさんは書いておられます。

日本文学は在原業平的な「えうなきもの」の系譜だと思います。世界を見渡しても文学というものは基本的にそういうものなのかもしれません。公的権力に対してはいつだってえうなきものは無力です。ただそれが人間世界から失われることはありません。矛盾し混乱しながら沈黙に陥って後ろ姿を見せて消えてゆく人の姿はそれ自体で大文字の公に対する抵抗でしょうね。文学を含む芸術はそういった人間の多様性を肯定します。文学者の思想は必ずしも論理的に説明できるものではないのです。

私はそのあと友人と教具室に何かを返却に行き、ふと目についた地球儀を回してアメリカを見た。大きな大陸は無言で横たわっていた。そして改めて日本列島を見、その背後に広がる中国の巨大な大地を見た。私と友人は黙って教具室を出て、何もしゃべらず教室に戻った。

その夜、夕食の卓で父母と何を話したか全く覚えていない。翌日の九日の朝刊をみると、横段白抜きの大見出しで「ハワイ・比島に赫々の大戦果」とあり、「戦艦六艘を轟沈大破す」とか、「比島で敵機百を撃墜」などの文字が一面に躍っている。ラジオからは勇ましい軍艦マーチが流れ、「米海軍に致命的大鉄槌」という見出しを現実感の強いものにしていた。同じく九日の夕刊には「戦線の大詔渙さる」として詔書の全文が一面トップに掲載されていた。もう逃げられない、という緊張が心をかたくするとともに、ふしぎな傍観者気分が静かに心の底から湧き上がるのを感じていた。

(馬場あき子「連載エッセイ 戦争と少女 第四回 十二月八日」

歌人として優れているのはもちろん馬場あきこさんはエッセイの名手でもあります。『戦争と少女』第四回ではもう七十年以上も前の開戦の日のことを書いておられるのですがその感性は実に瑞々しい。わたしたちが過去について書くときどうしてもある判断を前提にしがちです。しかし馬場さんのエッセイは過去をともに生きることができます。今の少年少女でもその瞬間を共有できるでしょうね。

「ふしぎな傍観者気分」を抱いていた人は多かったと思います。銃後の女子供だけでなくそれは兵隊にとられた男たちの中にもあったと思います。それを細くささやかに表現してゆくのが文学です。いよいよ馬場さんの文章が研ぎ澄まされて来たと思います。人生後半になってその質が上がってゆく文学者は稀です。本にまとまれば名著になるでしょうね。

高嶋秋穂

■ 馬場あき子さんの本 ■

■ 予測できない天災に備えておきませうね ■