『ピエール・アレシンスキー展』

於・Bunkamura ザ・ミュージアム

会期=2016/10/19~12/08

入館料=1400円(一般)

カタログ=2500円

なんとアレシンスキー、この方、意外に大物だったのねと思いながら展覧会を見に行った。もうずいぶん前にアレシンスキーの作品を一点買ったことがある。買ってからちょっと調べてみたが、日本語の解説書はなかった。確か英語版の画集が一冊あってamazonで注文したのだが、忘れた頃に絶版でお取り扱いできませんというキャンセルメールが来た。それからアレシンスキーのことはほとんど忘れていた。

『職業 神父』

1948年(2001年再刷) エッチング、アルシュ紙 13.6×10センチ ベルギー王立美術館

展覧会場にも購入した作品が展示されていた。『職業 神父』というタイトルのエッチング作品だが初刷か再刷かはわからない。裏にフジテレビギャラリーのシールが貼られていたがそこで買ったわけではない。ネットで調べてもフジテレギャラリーがアレシンスキーの展覧会を開いたという情報は出てこなかったので、単品で取り扱ったのだろう。多分、二〇〇一年以降の再刷だと思う。

アレシンスキー作品を買った理由は単純で、バスキアなどのいわゆる〝落書き派〟の絵が好きだったからだ。似通った雰囲気があると思ったのである。バスキアの個展は彼の死の直後に日本で開かれた個展を見ていて、そこでは値段がついていた。とても買える値段ではなかったが、今のバスキア作品の狂気のような価格に比べれば安いものだった。アレシンスキー先生には悪いが、彼の作品は高騰しないと思う。しかし気に入った作品に囲まれていたいというのが絵画好きの習性である。

アレシンスキーについてはほとんど予備情報を持たずに展覧会を見に行った。落書き派という印象は当然のことながら間違いだった。ざっと略歴をおさらいしておくと、アレシンスキーは一九二七年にベルギーの首都ブリュッセルで生まれた。絵は独学で左利き。二十代でベルギーの前衛美術家集団・コブラに参加した。コブラについてはよく知らないが、デビュッフェ的なアンフォルメル(不定形)運動に影響を受けた集団らしい。

二十四歳で活動拠点をパリに移す。面白いことに日本の書道に興味を示し、一九五五年、二十八歳の時に来日して江口草玄、森田子龍、篠田桃紅が出演する『日本の書』という十六ミリ短篇映画を制作している。書道に興味を示したヨーロッパの画家は多いが、実際に来日して書家と親しく交わったのはアレシンスキーくらいだろう。また一九六五年、三十八歳の時にパリで開催された第十一回国際シュルレアリスム展に作品を出品している。アンドレ・ブルトンからの出品要請があったようだ。ブルトンは六六年に死去したので、最後のシュルレアリスム展である。

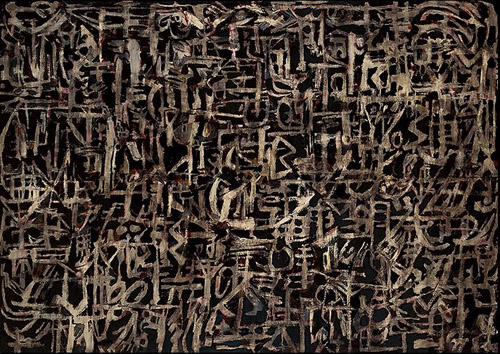

『夜』

1952年 油彩、キャンバス 115×162.9センチ 大原美術館

スーラージュを想起させるような作品だが、記号のような白い線が縦横に走っている。この溢れ出しとしか表現しようのない過剰さがアレシンスキーの特徴だろう。アンフォルメル系の画家だとは言えるが、アレシンスキー作品は本質的にコンバインである。不定形に色と形が混ざり合い、記号が混じり合う。西洋美術と東洋美術のコンバインでもある。

『アントワープにもスヘルデ川にさえも建物の望みはない』

1978年 水彩、閉じられた郵便物(1841年12月6日の消印) 20.5×25センチ ベルギー王立美術館

アレシンスキーは書道を思わせる黒インクを使った作品もたくさん制作している。墨一色で様々な線と形を表現できる書道にアレシンスキーが魅了されたのは確かである。そこには書道が、あくまで文字を前提とした芸術であることへの興味もあったろう。現代アートとは違い、書道はまったく自由な表現ではない。文字という枠組みが課せられている。

一九五〇年代の終わり頃からアレシンスキーは古い手紙などの蒐集を始め、それをキャンバスにして絵を描くようになる。この手法にアレシンスキーという作家の特徴がよく表れている。この作家は芸術を志すようになった頃からすでに多くの文字に、情報に囲まれていた。物心ついた時にはシュルレアリスムもアンフォルメルも、アートの一大潮流として確立されていた。彼はそれに影響を受け、自分でも美術評論を書くようになる。そして彼の作品は過剰な情報の海を漂いながら、それを抜けだそうとするかのように蠕動し続ける。

『肝心な森』

1981-84年 アクリル絵具/インク、キャンバスで裏打ちした紙 87×186センチ 作家蔵

『肝心な森』は八〇年代の作品だが、アレシンスキーは五〇年代から画面を分割した作品を制作している。この制作手法もまたアレシンスキーならではのものだ。『肝心な森』中央に描かれている絵だけが色があり、それをモノクロの絵が取り巻いている。絵は具象抽象で不定形(アンフォルメル)である。ただ中心と周縁がある。絵がどれほど滲み出し溢れ出しそうになっても、それを押しとどめる枠が必要なのである。

アレシンスキーの五十年以上にわたる画業を見ていると、この画家は〝一人二十世紀〟だなとつくづく思う。遅れてやって来た、二十世紀的な最後の前衛画家だと言ってもいいかもしれない。様々な画家やイズムから影響を受け、それを消化して独自の画風を追い求めている。ただアレシンスキーは古典的心性を持つ画家でもある。あくまで一つのキャンバスの上で、色と形と構成で自己の世界を表現しようとする。またどんなに抽象的に見えようとも森は森なのであり、それを取り巻く世界の諸相が周縁に広がっている。アレシンスキーは調和を求める画家でもある。

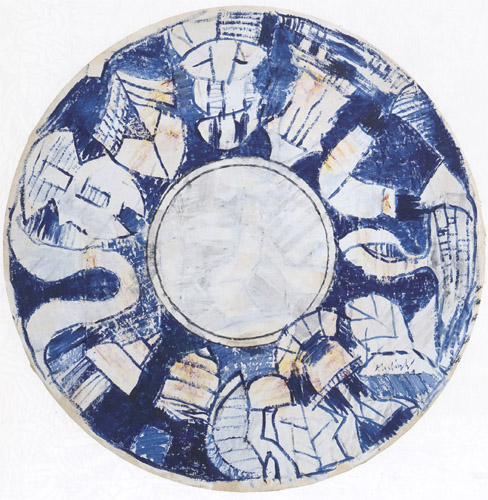

『デルフトとその郊外』

2008年 アクリル絵具、キャンバスで裏打ちした紙 195センチ 作家蔵

巨大な円形の作品を見て、「ああなるほど」と思った。円は循環であり調和である。また東洋的な文脈での〝円相〟でもある。アレシンスキーは「私の線と彼らの線は呼応する。筆の先で。それは束の間の甘美な確信だ。確信は働きかける。従順に、自分以上の者に導かれ、己の意志からではなく、一つの固有の体系の中に埋没できるという能力があるからこそ――。私は仙厓だ。疑いなく」と書いている。仙厓は幕末の臨済宗の禅僧で、書と禅画を数多く描き残した。

『デルフトとその郊外』は、十七世紀のデルフト焼を想起させる美しいブルーでまとめられている。しかしアレシンスキーは同じ円形の作品で、グロテスクな題材も描いている。それが彼の捉える世界である。世界は美しくもあり醜くもあるが循環し円環する調和世界である。その過剰さを一つの作品試行ごとに、彼は絵画で表現しようとする。

ヨーロッパの二十世紀的前衛は、従来のヨーロッパ絵画史に対する挑戦と乗り越えだった。それは画家の精神のパラダイム転換の作業でもあった。アレシンスキーが〝一人二十世紀〟の画家であるということは、その精神の中に東洋的な精神を取り込んだ作家だということでもある。東洋との接触とその正確な理解が、アレシンスキーの絵画を少しだけ二十一世紀にはみださせている。

鶴山裕司

■ アレシンスキー関連コンテンツ ■

■ 予測できない天災に備えておきませうね ■