於・サントリー美術館

会期=2016/11/16~2017/01/09

入館料=1300円(一般)

カタログ=2600円

秋田蘭画については美術好きの方でもあまり馴染みがないだろう。幕末になると――オフィシャルには様々な制限があったが――すさまじい勢いで欧米文化が流入し始める。日本人は政治システムから軍事、法律、医学の分野まで、欧米先進国の文化を学習・受容し始めたのである。その背景には切迫した危機感があった。いわゆるヨーロッパ帝国主義国家は十七世紀から、インドから東南アジアに至る広大な地域を植民地化していたが、その触手がついに中国大陸にまで伸びてきたのだった。

〝大中国〟が植民地化の危機に瀕していることは、日本の政治指導者たちにとって大変なショックだった。日本を中心に考えればということだが、東アジアの防波堤が崩れたのである。またイギリスを始めとするヨーロッパ強国に比べれば出遅れていたが、北方から南下を図るロシアも脅威とみなされるようになっていた。

当初欧化の中心的担い手は幕府だったが、政権内部では開化派と保守派のすさまじい権力闘争が繰り広げられた。また江戸初期を除いて徳川家は絶対専制君主ではなかった。有力諸大名を束ねる連合体だったのである。短期間のうちに、様々な矛盾を抱える徳川幕府よりも、薩長土肥を中心とした外様大名の方が、より積極的で実際的な欧化施策を採るようになっていた。それが明治維新につながっていったのは言うまでもない。

ただ徳川幕府の瓦解は幕臣たちが無能だったからではない。多くの有能な政治家や官吏が、幕藩体制を維持したまま開化の方法を模索した。将軍を議長に据え諸大名を議員とする議会制などの提言も様々にあった。しかし徳川二百六十年の体制は、なんびとも変えることができないほど硬直化していた。明治維新は改革派はもちろん幕府側でも、古い政治システムはもはや限界、と見切ったことで起こったのである。徳川慶喜がいち早く朝廷側に恭順の意を示し、戊辰戦争が小規模な局地戦で終わった理由がそこにある。また倒幕のスローガンだった攘夷が政争の具に過ぎないことは誰もが知っていた。欧化は必須だった。

この幕末になって盛り上がり、明治維新によって国是となる欧化主義は、当たり前だが突然始まったわけではない。いくつかのメルクマールになるような出来事がある。江戸時代を通じて欧米文化は長崎の出島を通してオランダ商館によってもたらされたが、この蘭学を初めて一部解禁したのは八代将軍徳川吉宗である。江戸後期になると様々なルートでオランダ語の書物がもたらされるようになり、蘭学はじょじょに盛んになっていった。

その中心になったのは医学(蘭方医学)だった。幕府は瓦解に至るまで極度にキリスト教の流入を警戒したが、医学は別だった。人の生き死にはいつの時代でも人間最大の関心事である。従来の漢方に加えて、外科的施術で人の命を救える欧米医学は大きな注目の的だった。幕末になると、それまで何度も大流行して多くの死者を出していた天然痘の種痘(予防接種)なども行われるようになる。

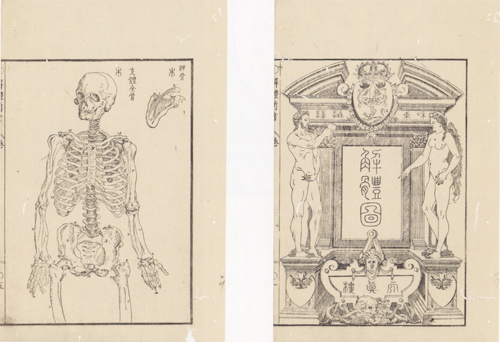

この蘭方医学の基礎を作ったが、安永三年(一七七四年)に前野良沢、杉田玄白らによって翻訳された『解体新書』(ターヘル・アナトミア)である。小野田直武は秋田を治める佐竹家久保田藩の支藩・佐竹北家の武士だが、『解体新書』の図版の原画を描いた。

『解体新書』

前野良沢、杉田玄白ら訳、小野田直武画 紙本木版 全五冊 安永三年(一七七四年)

『解体新書』序図巻末には直武の文章が掲載されている。「我が友人杉田玄白訳する所の解体新書成る。予をして之が図を写さしむ。(中略)余の如き不佞の者の敢へて企ち及ぶ所に非ず。然りと雖も又、図す可からずと云はば怨み朋友に及ばん。嗚呼、怨みを同袍に買はん与りは、寧ろ臭を千載に流さんか。四方の君子、幸ひに之を恕せよ」とあり「東羽秋田藩小野田直武」の署名がある。『解体新書』の図を描く仕事は自分の能力を超えているが、できないと言うと友人たちに迷惑をかけることになる。そこで仕事を引き受け、恥を後世にさらすことにしたといった意味である。

この『解体新書』の巻末文が、現存の直武の唯一の文章である。ただこの文章は平賀源内の代筆ではないかという説がある。安永三年(一七七四年)当時、玄白は四十二歳、源内四十七歳、直武二十五歳である。若い直武が玄白を「我が友人」と呼ぶのは無理がある。源内は玄白の友人であり、『解体新書』翻訳上梓にも協力していた。画工として直武を玄白に紹介したのも源内のようだ。恐らく直武筆ではなく、彼の意を汲んでの源内の文章だろう。

またこれ以外に文章が残っていないことからわかるように、直武は文筆に興味の薄い人だったようだ。画家として一家を成した人でもなく、同時代に『解体新書』の画工として大きな注目を集めたわけでもない。明治になって『解体新書』の意義が評価されるようになってから、画工〝小野田直武〟とは誰だろうという興味が起こったのである。

その嚆矢が秋田角館出身の画家・平福百穂(明治十年[一八七七年]~昭和八年[一九三三年])の研究だった。百穂は江戸後期に秋田藩を中心とした蘭画のブームがあったことを明らかにして、画集『日本洋画曙光』(昭和五年[一九三〇年])を刊行した。ささやかだが秋田蘭画が注目され始めたのは百穂の仕事以降のことである。

『大威徳明王像図』

小野田直武 板地着色 一面 明和二年(一七六五年) 秋田大威徳神社蔵 直武十七歳

ざっとおさらいしておくと、直武は寛延二年(一七四九年)に生まれ安永九年(一七八〇年)に三十二歳の若さで没した。秋田藩分家の佐竹北家の家臣だが、北家当主の佐竹義躬だけでなく秋田藩藩主・佐竹曙山にも仕えた。幕末の秋田藩は銅の鉱山開発を行っていたが、産出量が減ったので江戸から平賀源内と山師を招いて指導を乞うた。確実な資料は残っていないが、この時に源内と直武は交流したようで、源内が江戸に発った直後に直武も江戸行きを命じられた。安永二年(一七七三年)十二月には江戸に到着したようだ。役職は「源内手、産物他所取次役」、「銅山方産物取立役」等の複数の記録が秋田藩に残っている。「源内手」は源内焼のことだろう。源内を頼っての江戸行きだったのは間違いない。

江戸到着早々、直武は『解体新書』の図を描き始め、安永三年(一七七四年)八月に刊行された。直武は半年ほどで人体図を描いたことになる。玄白は『蘭学事始』で翻訳には四年かかったと回想している(玄白はオランダ語が読めず、著者として名前を連ねていないが翻訳の中心は前野良沢だった)。また安永二年にはパイロット版の『解体約図』が刊行されていて、この時の画工は熊谷元章(若狭国出身という以外詳細不明)だった。

玄白と旧知の源内が直武を紹介し、画工として抜擢されたのはほぼ間違いないが、その経緯はわかっていない。ただ良沢と玄白は『解体新書』原書の『ターヘル・アナトミア』をそれぞれ所有していて、原本はそれなりに知識人の間で知られていた。『蘭学事始』にも玄白らが『解体新書』の刊行を急いだ――俗に言えば功を焦った気配が濃厚で、本格的西洋医学本が刊行されるのは時間の問題だった。翻訳作業が優先され画工の手配が後手に回るのは自然だが、そこにピタリと直武がはまったのだろう。いかにも源内らしい手腕で、チンドン屋的手配師でもあった源内が、自分の手足のように直武を使ったことは十分あり得る。『解体新書』の直武の文章が源内代筆だとすれば、「予(源内)をして(直武に)之が図を写さしむ」云々と読むこともできる。

ただ『解体新書』の画を描くには、直武があらかじめそれなりの西洋画の素養を持っていなければならない。当たり前だが江戸に出てから西洋画を学んだのでは間に合わない。最近の研究では秋田藩医の稲見家にワルエルダの『人体解剖図説』が伝わっていたことが知られている。この『人体解剖図説』の表紙が『解体新書』の扉絵に使われている。江戸時代の画家の修業は徹底した模写だから、直武が秋田で『人体解剖図説』等の模写に励んでいて、それを知った源内が画工として紹介した可能性はあるだろう。直武が仕える北家当主・佐竹義躬や、秋田藩藩主・佐竹曙山が蘭学に強い興味を示していたのである。(後編に続く)

鶴山裕司

■ 蘭画・蘭学関連コンテンツ ■

■ 予測できない天災に備えておきませうね ■