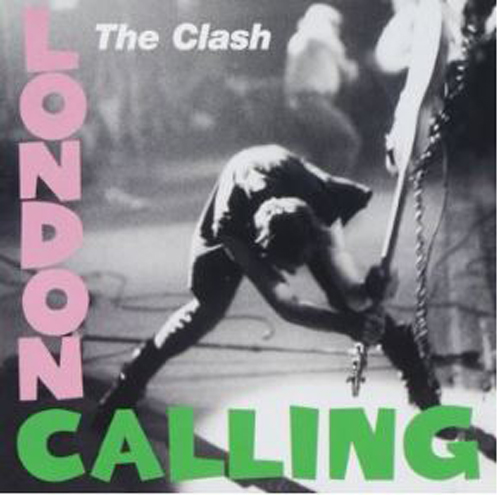

今にも発火しそう、というバンドのイメージを実態以上に喧伝する結果となったジャケット――演奏中、客との遠すぎる距離に苛立ったポール・シムノンが、ベースを床に叩きつけんと振りかぶっている姿。

今では同じポーズをとったミッキーマウスを見かけるほど有名になった、ロック史に燦然と輝くザ・クラッシュ(以下、クラッシュ)の名盤、三枚目のアルバム『ロンドン・コーリング(London Calling)』を今回は取り上げます。

セックス・ピストルズ、ザ・ダムドと共に「三大パンクバンド」と呼ばれるクラッシュに、「名盤」という栄誉は少々食い合わせが悪い気もします。ただ同時に、その考え方自体が古臭くてパンク的ではない、という理屈も成立するとも言えるし……、なんて言葉遊びに興じる時間も嫌いではありませんが、今回は純粋に全19曲/収録時間65分のアルバムとして取り上げるつもりです。

さあ、とにかく聴いてみましょう。

1.声

もしクラッシュにあまり馴染みがなければ、一度「The Clash」で画像検索をしてみて下さい。いや、馴染みがあっても試してみましょうか。身も蓋もありませんが、格好いいでしょう? 十六曲目「Four Horsemen」の邦題「四人の騎士」さながらの勇姿。この明快な格好よさは、彼等の音楽にも共通しています。

劣悪な音質故に生々しさが際立つ、ファーストアルバム『白い暴動(The Clash)』と、打って変わって(バンドの意向とは関係なく)厚みのあるゴージャスな音色のセカンドアルバム『動乱(獣を野に放て)(Give ‘Em Enough Rope)』。本作以前の二枚のアルバムは、聴いた印象が随分と違います。ただ、ヴォーカル/ジョー・ストラマーの歌声は変わりません。

セックス・ピストルズのヴォーカル/ジョニー・ロットンの挑発的な歌声とは対照的な、粗削りで情熱的な彼の声。歌詞の内容が理解出来なくても、訴えかける何かが存在することは即座に伝わります。それは本作でも変わりません。

一曲目のタイトル曲「London Calling」で繰り返される狼のような咆哮は、啓示的な歌詞に込められた危機感や絶望感を、最もコンパクトな形で伝えてくれます。また、繊細な声のギター/ミック・ジョーンズとの絡み/掛け合いは、九曲目「Clampdown」のように楽曲をより躍動的に響かせます。

この最初の項で斡旋屋として紹介したいのは、魅力的な歌声だけでなく、バンドのイメージもクラッシュを髣髴とさせる多国籍ロックバンド、ゴーゴル・ボールデロです。ヴォーカルのユージン・ハッツはウクライナ出身で、チェルノブイリ原子力発電所の事故により難民生活を経験しており、「ジプシー・パンク」という呼称の由来となっています。

【In the meantime in Pernambuco / Gogol Bordello】

2.多彩なルーツ

私は本作をリアルタイムで聴いたわけではありません。既に「名盤」という称号を得ている状態で聴かなければならなかったのです。ええ、お察しの様にあまり良い出会いではありませんでした。

パンクとは思えない多様な音楽性/内容だけでなく商業的成功も収めた名盤/形式にこだわらない真のパンク魂……等々。高い評価に包まれた、今風に言うならば「ハードル上げすぎ」の状況です。

元々クラッシュのメンバーは、四人全員がしっかりとした音楽の嗜好性を持っていました。ミック・ジョーンズはグラムロック、ポール・シムノンはスカやレゲエ、といった各々のルーツを「解禁」することで、バンドの音楽性を「パンクロック」という狭い枠組みから解放させたのです。当時、ツアーバスの車内で聴いていたテープも、リー・ドーシー、テンプテーションズ、ボ・ディドリー等のR&Bが、レゲエやロカビリーの編集テープと一緒に並んでいました。また前作『動乱』から参加したドラムス/トニー・トッパー・ヒードンについて、ジョーは「ファンクもソウルもレゲエもプレイできる」点を評価しています。彼が加入したからこそ、バンドは面白くなったと。つまり、最初から狭い枠組みに留まるつもりはなかったのです。

ただ、私の本作に対する第一印象は厳しいものでした。一曲目「(London Calling」はテンポが遅く、二曲目「Brand New Cadillac」は古臭いロカビリー調、三曲目「Jimmy Jazz」に至ってはふざけているとしか思えないジャズ・チューン……。中学生の耳は、もっと激しく騒々しいテンポの速いノイジーな音楽をパンクバンドに期待していたのです。

もちろん時間の経過と共に印象は変化します。前半に顕著な曲調が一曲毎に移り変わる流れも、決して無節操なわけではなく、元々バンドが持っている「パンクバンドらしさ」によって通底していると、今現在は捉えています。そう、多彩な音楽性よりも、それを食い尽くそうとする彼等の情熱や勢いを聴き取れるようになったのです。

【Mona / Bo Diddley】

3.レゲエ

そんな彼等の勢いを端的に表しているのは、十八曲目「Revolution Rock」でしょう。このレゲエ・チューンはカヴァー曲ですが、ダニー・レイのオリジナルが発表されたのは、本作と同じ1979年、クラッシュがレコーディングに入る直前なのです。しかも歌詞を新しく付け加えることにより、単なるカバーでは終わらせていません。リリースして一年も経たない他人の楽曲を、自己流にアレンジしてアルバムに収録する――。最近の感覚では信じられない話ですが、この時期の彼等の勢いを物語るエピソードです。

英国パンクスによるレゲエ(ジャマイカ発祥)への接近は、クラッシュに限ったことではありません。イギリスがジャマイカを統治していた史実を思い出して下さい。当時、パンクスの大多数を占めていた労働者階級の貧しい若者は、厳しい状況下に置かれていたジャマイカ移民に対してシンパシーを感じやすかったのです。

例えば、1976年夏にヒットしたジュニア・マーヴィンのジャマイカン・レゲエ「Police and Thieves」。クラッシュがファーストアルバムでカヴァーしたヴァージョンを聴いたボブ・マーリーは、「Punky Reggae Party」という曲を書き、イギリスとジャマイカで疎外された若者たちの団結を歌います。彼の言葉を借りるなら、「パンクはレゲエに共鳴する」のです。そういえば、前述したジョニー・ロットンも、豊富なレゲエの知識でヴァージン・レコードのレゲエ専門レーベル設立に一役買っていました。

ちなみに十曲目「The Guns of Brixton」を支えるのは、典型的なレゲエのベースライン。続く十一曲目のスカ・チューン「Wrong ‘Em Boyo」はカヴァー曲。乱暴な言い方ですが、レゲエはスカの発展形。それに留まらず、五曲目「Rudie Can’t Fail」ではトリニダード・トバゴが起源といわれるリズム、カリプソをも力強く咀嚼しています。

【Punky Reggae Party / Bob Marley】

4.Punk is attitude, Not style

本作前半の多様な音楽性の流れは、最後まで途切れることはありません。ただ極端な曲調の変化は、十二曲目「Death or Glory」以降、あまり目立たなくなります。言い方を変えれば、前述した元々の「パンクバンドらしさ」が段々とその色を濃くしていくのです。いや、誤解を恐れずに言えば、そこで確認できるのは「パンクロック」と呼ぶには少々リラックス気味のロック・サウンドです。前作『動乱』で聴けたゴージャスさが薄まった分、鍵盤や管楽器の音色は無理なく溶け込み、「新しいスタイルに挑戦」という気負いもさほど感じられません。

同じ時期に出現し、様々な音楽を貪欲に取り込んでいった人物といえば、思い浮かぶのはポール・ウェラーです。若干18歳でフロントマンを務めたザ・ジャムは、R&B、ファンク、カリプソと拡張する彼の音楽性に耐えきれず解散。直後に結成したスタイル・カウンシルでは、ジャズ、ボサノバ、ハウスとひたすら駆け抜け、大きな成功を収めます。クラッシュとの違いは、対象のスタイルに接近し過ぎる為、通底するバンドとしての個性が確認しづらくなる部分でしょう。

日本国内で筆頭に挙がるのは、パンクロックからスタートして以降、様々な音楽を「雑食」に摂取し続けていたニューエスト・モデル。現在もボーダーレスに活躍する、ソウルフラワー・ユニオンの前身バンドです。彼等もクラッシュ同様、ファンク、カリプソ、ヒップホップ、アイルランド音楽等々を取り込みつつも、背骨となるバンドサウンドが埋没することはありませんでした。また社会的な歌詞/言動が多い、所謂硬派なイメージも含め、ジョー・ストラマーの言葉「Punk is attitude, Not style」を体現していた印象が強いです。

【雑種天国/ Newest Model】

さて、次回からはこれまでとは違う形で、但し内容は今までと変わらず素敵な音楽を紹介していきたいと思います。季節外れの「衣替え」ですね。

無論、「Not style」の心意気は忘れません。今後とも宜しくお願い致します。

寅間心閑

■ザ・クラッシュのアルバム ■

■ Gogol BordelloとBo Diddleyのアルバム ■

■ Bob MarleyとNewest Modelのアルバム ■

■ 予測できない天災に備えておきませうね ■

![ザ・ライズ・アンド・フォール・オブ・ザ・クラッシュ [DVD]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/413I5eSdC-L._SX250_.jpg)