たまたま今日という日が、マスメディアを挙げて5年前を振り返るモードだからなのか、文芸各誌を手に取りつつ、妙な感慨に耽ってしまった。「新潮」のレビューとしたけれど、本当は別の雑誌でもいい。文芸誌一般、さらに文学作品と “ 時間 ” について、やや手に余る考察をした。

震災の当初、文芸誌がその特集を組み、それはまあ、ジャーナルであるからには仕方ないが、掲載される作品の多くが震災もしくは原発ネタを扱っていて、心ある識者らの首を傾げさせたものだった。もちろん震災ネタだから悪いと言うのではなくて、要はそのタイミングだ。

小説作品というのはフィクションである。ではそのジャンルの掟として、何のためにフィクション化されなくてはならないのか。フィクション化するという小説に特有の手法は、それによって何に迫ろうとしているのか。それは俳句において五七五が、日本語と日本文化の何を捉え用としているのか、という問いと同じようなものなので、本質的作家なら避けて通れないはずだ。

震災当初、あまり間を置かずに、その関連を題材とした小説作品が文芸誌に並んだ。無論、ヒトには表現の自由があるし、作家もまた周囲の環境や出来事から影響を受け、心動かされたことに思考を巡らすという意味で、普通のヒトである。国文学のアカデミズムなんかは、文学作品をすべてそういう普通のヒトの日常から生まれたものとして説明しようと情熱を傾けている。

しかし、そんならなぜそこにフィクション化というクッションを置くのか。誰もがあのときは、“ 事実 ” にしか心を動かされなかった。にも関わらず、ひ弱な物語を紡ごうとした理由が、小説家だから、というなら手法と目的の取り違えだし、文芸誌も雑誌の棚に置かれる以上、ジャーナルとしての見出しが必要で、作家としてその要請を受けたという事情は、少なくとも我々の知ったことでない。

問題にすべきは、あのときの「震災以降の文学」というものがある、という文芸ジャーナリズムのスタンスだ。5年経った今、「震災後文学」は文学の世界をどのように変えたのか。それが本当に存在したなら、今こそジャーナルとして検証すべき時期にあるだろう。

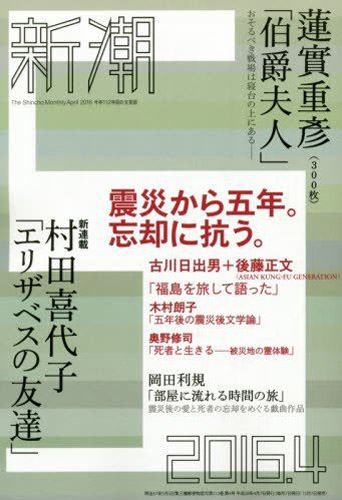

たまたま手にした「新潮」には、蓮實重彦の『伯爵夫人』が掲載されている。何時にお茶にしたとか、もしそこにそういった凡庸さが見え隠れするとしたら、それもまた戦略だ。何のための、と問えば、制度の軛から逃れて無条件の快楽を獲得するための、と応えるだろうか。ここでは “ 映画 ” もまた快楽の喩であり、そして快楽には時間軸がない。作中の時代もフロベールの時代も、快楽は同じだ。

もしこの作品が震災当時に掲載されていたなら、と考えるのは妄想に過ぎまい。しかしそれは確かに、その状況でむしろ大いに見識を示しただろう。あのとき我々が怯え、心震わせていたのは、我々が何者でもない、不変の時間軸に一瞬だけ現れて消える、取るに足りない存在だという認識だったのだから。

池田浩

■ 予測できない天災に備えておきませうね ■