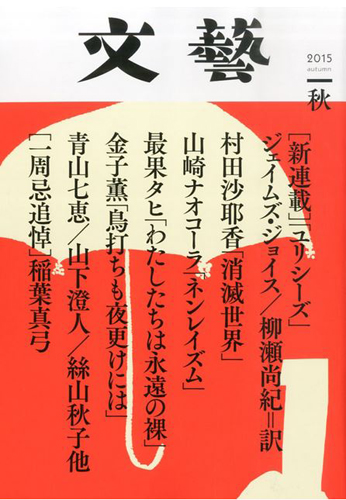

柳瀬尚紀による「ユリシーズ」訳の第七章・第八章が新連載として掲載されている。翻訳、それも誰もが知る作品、もっと言えばある時代を象徴する作品の訳こそが文学行為そのものに見える時代が今現在なのだ、ということは言える。よいも悪いもなく、そういう時期なのだ。

明治のあの時代に比べるのはもちろん、そう簡単ではない。新しい外部の風に晒されて、何とか倒れないだけの屋台骨を構築しようと、猛烈な勢いで翻訳し、咀嚼し、思想を打ち立てた時代とはまるきり違う。新しい外部がないからこその「ユリシーズ」ではないか、ともいえる。ただ外部を取り込む姿勢を振り返り、緩いファイティングポーズをとっているとも。

その姿勢を精緻に調べ上げ、洗練させていく必要がある、というのはしかし、時代の直観としてあるのではないか。もちろん創作がすべてである。創作以上の価値があるものなどない。とはいえそれは、創作者というものが創作を通して知性と感性の極北に立つ、という前提があってのことだ。

極北に立つ、とはこれも正確にいえば、むしろ追い詰められる、ということだろう。追い詰められるだけの感性を持っていることが前提である。危機を単なる出版不況として捉え、自著の刊行を重ねられればクリアと思っていられるような脳天気な書き手は本当のところ、いてもいなくても一緒だ。それら作家の垂れ流す自称作品群のレベルが危機なのでは、もとよりない。

けれども一方で時代はまるで一個の身体のようで、我々は皆、それを共有しているかのようだ。どんなテキストにもそれは透かしたように表れている。時代の無意識と言えばそれまでで、それを意識化するのが物書きだろう。物書きの意識が脳天気でも、テキストはちゃんと時代の無意識を透かし出しているなら、それがそこにあることはすべて肯定される。

ジョイスの『ユリシーズ』とは、煎じ詰めればそういう作品だった。6月16日というある一日、ハロルド・ブルームという凡庸な男が過ごした平板な時間の流れ。それが古典作品たる「ユリシーズ」と呼応し、神話的世界を透かし出す。つまらぬ日常がユリシーズの冒険と重なり合う。

それはもちろん、テキストの冒険であった。我々すべてが英雄である、といったメッセージが込められているわけではない。ただ、この凡庸さそのものに対して、“ YES ” という肯定が成される。それは内実としてのメッセージと言えはするが、徹底してテキストの現存の肯定である。

今はテキストを試すしかない。そういう時代ではある。創作者はさまざまに文体を試し、翻訳は時代にぴったりチューニングされる。ただ、それは幻想に過ぎない内実を全体として信じ込んでいるポーズをとらされているよりは健全ではないか。おそらくは “ YES ” と言うところからしか始まるまい。と、予言していると読む「ユリシーズ」である。

谷輪洋一

■ 予測できない天災に備えておきませうね ■