於・サントリー美術館

会期=2015/03/18~05/10(その後MIHO MUSEUMに巡回)

入館料=1300円(一般)

カタログ=3100円

展覧会場に入ってびっくりした。大変失礼ながら、サントリーさん、よくこれだけの作品を集められたなぁと思ってしまった。図録を買って帰り、最初のページをめくってみて理由がわかった。MIHO MUSEUMさんとの共同開催だったのですね。MIHO MUSEUMは滋賀県甲賀市の山の中にある巨大美術館である。宗教法人神慈秀明会が実質的な運営・管理者で、開館は平成九年(一九九七年)と最近だが、世界中の素晴らしい美術品が揃っている。若冲作品のコレクションもあり、平成二十一年(二〇〇九年)には『若冲ワンダーランド』と銘打った大規模な若冲展を開催している。

「現在の京都四条界隈地図と18世紀後半の絵師の居住地」(『若冲と蕪村』展図録)

今回は『生誕三百年 同い年の天才絵師 若冲と蕪村』展である。タイトルにあるように伊藤若冲と与謝蕪村の作品を集めた展覧会で、この二人、共に正徳六年(一七一六年)生まれなのである。若冲は京都高倉錦小路の青物問屋「桝屋」の長男として生まれ、生涯京都を離れなかった。蕪村は摂津国毛馬村(現・大阪市都島区)の生まれだが、二十歳で江戸に出て諸国を遍歴した後、三十代から京都に居を構えるようになった。図録から地図を転載させていただいたが、五十代の壮年期には目と鼻の先に住んでいる。円山応挙や松村月渓(呉春)宅も近い。今よりずっと文人(文化人)の数が少ない時代なので、交友関係も重なっている。

そうなると若冲と蕪村は交流していたのではないかと想像されるのだが、どうもそうではないようだ。蕪村は文人らしく筆まめで、講談社版『蕪村全集』第五巻『書簡』には四百六十六通もの手紙が収録されている。しかし若冲宛の手紙がないのはもちろん、若冲に言及した内容も見当たらない。もちろん新たに蕪村と若冲の交流を記した手紙が発見される可能性はあるのだが、二人が密に交流していたわけではないのはほぼ確実だろう。

この連載(美術展時評)を始める時に書いたが、美術館の企画展は美術業界にとってのお手本(基準)であり、権威指標でもある。しかしほかの業界と同様に、美術展もまた様々な現世的影響を受けている。美術館はあの手この手で話題作りをして、観客を集めなければならない。新発見として話題になった美術品が、その道の権威が亡くなった後に贋作と判定されることもある。それは人間の世界ではしばしば起こることであり、僕はそんなことを批判するつもりはまったくない。ただ情報化時代においては、様々な事情を理解した上でコンテンツを楽しむ姿勢が必要だろう。

現在の表・裏情報を含む大量の情報公開は、あらゆるジャンルで一種の〝神話解体〟を引き起こしている。しかし一方で拠るべき権威(神話)を失った世界は混乱してもいる。世界を構成する要素が変わったのだから、本来なら従来の権威に代わる評価システムを作り上げなければならないはずなのだが、むしろ既存の権威にしがみつく人も増えているのである。それはあまり健全なことではない。「ああなるほど、事情はよくわかるよ」と納得した上であるコンテンツを評価するのが、本当の意味でのWin-Winシステムではないかと思う。

今回の展覧会は『同い年の天才絵師 若冲と蕪村』というタイトルのため、図録解説では若冲と蕪村の交流や影響関係を探ろうという姿勢がほの見える。それはそれで貴重な〝仮説〟である。詳細がよくわからない過去の出来事(史実)に関しては、仮説が学問的探求の強力な武器になるからである。ただ一方で今回の展覧会から、同い年の優れた芸術家であり、家も近かった二人が、なぜほとんど接触を持たなかったのかという仮説を立てることもできる。

人間のタイプの好き嫌いは誰にでもあることだ。ただ若冲と蕪村は、人の好悪をあからさまに表に出すタイプではなかったようだ。若冲と蕪村が疎遠だったのは、二人の間にどうしても相容れない芸術上の見解の相違があったためではなかろうか。少なくともそういった仮説を立てる方が、疎遠だったのは人間的な好き嫌いが原因だったと考えるよりは面白い。

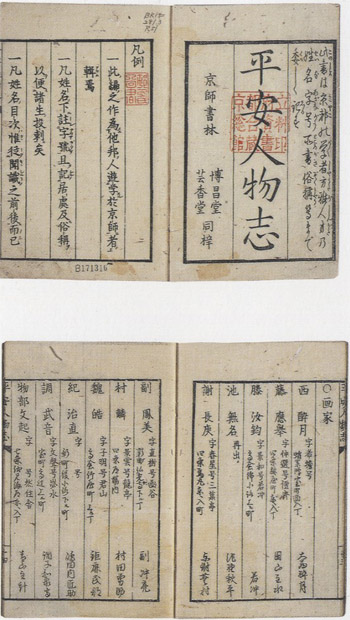

『平安人物志』明和版 弄翰子編 木版墨刷 小本1冊 明和5年(1768年) 縦17・8×横12センチ 京都府立総合資料館蔵

若冲の生家・桝屋はいわゆる八百屋ではなく青物問屋で、多くの小売店を統括していた。中流以上の比較的裕福な商家だったのである。桝屋には、絵師(画家)などという浮世離れした仕事に魅せられた総領息子の情熱を支えられるだけの財力があったわけだ。ただ若冲が当代きっての絵師(画家)だと評価されていたわけではない。

江戸後期から幕末にかけて、京都で『平安人物志』という文化人芳名録兼番付表のような本が出版されていた。明和五年(一七六八年)から慶応三年(一八六七年)までの百年間に九冊が刊行されたので、広く読まれた本だろう。若冲存命中に刊行されたのは二冊で、若冲のほかに円山応挙、池大雅、蕪村らの名前が見える。ただ『平安人物志』は人気番付かもしれないが、当時の文化人の社会的序列に沿っているわけではない。

絵師として最も位が高かったのは、徳川家を始めとする大名家お抱えの狩野派の画家たちだった。『平安人物志』が掲載したのは町民の間で人気だった絵師たちである。江戸後期になると、大名貴顕と町民の間で絵師たちの評価(好み)が分かれ始めていたのである。実際、わたしたちが今日優れた江戸の絵師と認知しているのは、社会的地位の高かった狩野派ではなく町衆に愛された絵師たちである。

ただ町絵師の中でも若冲の立ち位置は微妙だった。今回の展覧会も若い人でいっぱいで、彼らのほとんどは若冲作品を見に来たのだと思う。そのくらい近年の若冲評価はうなぎ登りである。ただ若冲はつい最近まで、曾我蕭白と長沢芦雪と並んで「奇想の画家」と呼ばれていた。同時代の絵画の主流から外れた画家たちという意味である。彼らと同時代人で京都画壇に君臨していたのは円山四条派の始祖・応挙である。

応挙は丹波国桑田郡(現・京都府亀岡市)の豪農の出だが、後に名字帯刀を許されるほどの社会的栄達を見た。若冲は人気画家だったが青物屋出の世捨て人絵師として生涯を終え、蕭白はその出自すらよくわかっていない。にも関わらず蕭白は、「画(絵画)を望まば、我に乞うべし。絵図(イラスト)を求めんとならば円山主水(応挙)よかるべし」との不遜な言葉を吐いたと伝えられる。芦雪は応挙の弟子だが一説には武士の出だと言われ、またなんらかのトラブルに巻き込まれて殺されたのだとも伝えられる。江戸後期の京都画壇は応挙を中心として、その周りに今となっては綺羅星のような若冲、蕭白、芦雪といった絵師たちがいたのである。

『雪中雄鳥図』 伊藤若冲筆 一幅 絹本着色 江戸時代 18世紀 縦112・7×横50・5センチ 神奈川・岡田美術館蔵

『白象群獣図』 伊藤若冲筆 一面 紙本墨画淡彩 江戸時代 18世紀 縦123・0×横71・5センチ

若冲に寄せられる〝天才〟の称号は、正しくもあり間違いでもある。今回の展覧会でも『中国・朝鮮絵画からの影響』というコーナーが設けられていたが、若冲は他の画家たちと同様に盛んに先行作品を模写した。若冲の時代、南蘋派(長崎派)と呼ばれる西洋絵画の影響を受けた画法が伝わっていた。彼は写生を学ぶだけでなく、自ら鶏などを飼って実際に写生に励んだと言われている。天才が「生まれ持っての人並外れた特権的才能」という意味なら、若冲は天才ではなくたゆみない努力の人である。ただ若冲の絵を見た人が一瞬で、他の画家にはない若冲独自の才能を感じ取るのも確かである。

『雪中雄鳥図』は一目見ただけで若冲だとわかる絵である。鶏を描いた絵師は多いが、力強く一本足で立ち、尾を高く上げているその姿は特異である。若冲の孤独で高い精神性が表現された作品なのである。それは『白象群獣図』にも言える。白象もまた鼻を高く掲げている。この作品は点描のような「升目描き」と呼ばれる技法で描かれているが、このような技法を使ったのは若冲だけである。欧米のタイル絵や朝鮮の紙織画、西陣織などから発想されたのではないかと言われているが、正確なところはわからない。これらの絵を見た人たちは若冲作品に〝近代的自我意識〟を感じ取るだろう。他者にはない個人特有の独創性を、最も高く評価する明治維新以降のヨーロッパ的自我意識である。

一部の知識人に限られるが、江戸後期には現代のわたしたちと余り変わらない知性と感受性を持つ人たちがいた。だからこそ多くの日本人は、明治維新以降の急激な欧化主義に適応できたのである。年号が江戸から明治に変わったからといって、一夜で何事かが劇的に変わるわけではない。天保八年に起こった大塩平八郎の乱を実際に見た少年少女が、明治二十年代には大勢生きていたのである。ただ江戸時代の個性の表現方法は、当たり前だが現在とは質の違うものだった。江戸の封建社会という大きな社会的フレームの中での個性の発揮だったのである。

『蒲庵浄英像』 伊藤若冲筆 蒲庵浄英賛 一面 絹本墨画 寛政9年(1797年)筆 寛政7年(1795年)賛 縦170×横80・5センチ 京都・萬福寺蔵

若冲の評価が上がるにつれ、若冲作品はすべて素晴らしいといった評価が蔓延し始めているが、それに対しては少し冷静になる必要があるだろう。さらりと描いた戯画的な墨絵は別として、若冲が本気で取り組んだ絹本の人物像にはあまり魅力がない。『蒲庵浄英像』でも着物の描線などは若冲らしいが、肝心の顔は、丁寧な筆遣いだが平凡な表現である。近年になって若冲作品の価格が市場で高騰する前は、若冲は「鶏の画家」と呼ばれていた。動植物を描く際に抜群の筆さばきを見せる画家だと評価されていたのである。

『動植綵絵』より『蓮池遊漁図』 伊藤若冲筆 絹本着色 宝暦7年(1757年)~明和3年(1766年) 縦141・8~143・4×横78・9~80・1センチ 三の丸尚蔵館蔵

『動植綵絵』より『釈迦三尊像』 相国寺蔵

『動植綵絵』は若冲の代表作であり、動植物を描いた『動植綵絵』三十幅と『釈迦三尊像』三幅の計三十三幅から構成される。若冲は両親と弟と自分の永代供養を願って『動植綵絵』三十三幅を描き、それを無償で相国寺に寄進した。九年をかけた力作だが、準備期間を入れればもっと長い時間をこの作品の制作に費やしている。明治の廃仏毀釈で海外流出の危機に瀕したが、動植物を描いた三十三幅を宮内庁が買い上げることで(寄進による下賜金という形を取った)流失を免れた。そのため『動植綵絵』三十三幅は現在宮内庁所蔵で、『釈迦三尊像』は相国寺の所蔵である。

所属先が分かれていることもあり、現在では『動植綵絵』と『釈迦三尊像』は別物として語られることがある。しかし若冲の意図は一体だろう。本来は『釈迦三尊像』を中心に、その左右に地上の動植物が描かれた『動植綵絵』が十五幅ずつ並ぶ構成だったのである。つまり『動植綵絵』シリーズは若冲による一種の曼荼羅である。ただ『動植綵絵』三十幅がなければ若冲の名が広く知れ渡ることはなかっただろう。『釈迦三尊像』三幅は仏画の表現としては平凡である。また仏から現世の動植物界が生じ、そこに人間が含まれていない点に、若冲独自の世界認識が表現されているはずである。

若冲は在家信徒として三十七歳頃から若冲の居士号を使っていたが、四十歳の時に桝屋の家督を弟の白歳に譲って隠居した。熱心な仏教徒であり、絵を描きながら宗教生活に入るための隠居だった。「若冲」号を与えたのは後の相国寺第百十三世で、若冲の同時代では飛びきりの知識人だった梅荘顕常(大典顕常)である。大典は禅僧で漢詩人だが、若冲の宗教上の師でありよき理解者でもあった。大典は若冲の依頼で生前に墓碑銘を撰んでいるが、『動植綵絵』の完成に際して「名遂げぬ。事畢りぬ」と書いている。『動植綵絵』の相国寺への寄進は、若冲のほとんど生涯をかけた一大事業だったのである。

大典はまた『藤景和画記』でも若冲について書いている。「少くして学を好まず。字を能くせず。凡そ百の技芸、一も以てする所無し。凡そ声色宴楽、人の娯しむ所、一も求むる所無し。(中略)独り其の性の好む所を以て其の才を竭し、日ごとにこの力を窮む。丹青に沈潜すること三十年一日の如きなり」とある。江戸時代の文人の、他者やその作品に対する批評は現代よりも遙かに穏健である。大典の忌憚のない批評は、彼にとって若冲が、かなり下位の弟子(在家出家者)であったことを示唆している。ただその分、大典の批評は若冲の人柄を鋭く描き出している。大典は若冲は学問のない男で絵を描くこと以外に興味はなく、また絵の才能以外持ち合わせていなかったと書いている。恐らくその通りだったのだろう。

若冲の近代的自我意識のようなものは、画題による絵の巧拙にも表れている。現代画家は独自の画風を確立するのが常であり、どんな対象でも一定レベル以上の絵にできる作家は少ない。若冲もそうなのだ。若冲が驚くべき腕の冴えを見せるのは動植物の画題であり、人物(肖像画)や仏画、山水画では出来が落ちる。それはわたしたちには馴染み深い光景であり、だからこそ若冲を身近な存在として感じ取れるのだとも言える。

しかし江戸時代の画家の評価は現代とは違っていた。狩野派はあまり人を描かず土佐派は人物を得意とするといった区分けはあったが、江戸のトップ絵師たちはどんな画題でもこなした。若冲の時代、ほぼすべての画題で圧倒的な腕の冴えを見せたのは応挙である。京都画壇が応挙中心だったというのはそういうことである。応挙という揺るぎない中心作家がいたからこそ、若冲らは自らの得意分野でその才能を発揮できたのだと言える。

晩年に若冲は京都の石峰寺近くに住み、裏山に釈迦誕生から入滅までの事蹟を表した石像を建立し始めた。この事業のために若冲は絵を描き「米斗翁」と署名するようになった。絵を米一斗で売り、米を金に換えて石工に渡して石像を作らせたのである。町衆を中心とした人気画家だったが、若冲にとって絵を描くことは仏に帰依するための唯一かつ最上の方法だった。そのような若冲の心性を同時代の文人たちはよく知っていたはずである。若冲の絵師としての矜持は別として、彼の作品は同時代の文人たちに、真摯な仏教徒が描くノンプロの絵と受け取られていた可能性はある。

江戸時代には大名らに仕える狩野派はもちろん、応挙の四条派や琳派などのいわゆる日本画の絵師、それに浮世絵を描く専門の絵師たちがいた。彼らは現代の画家たちとほとんど変わらない。絵が好きでほとんど絵のみ描いたのである。そのため作品を除けばこれらの画家たちに関する記録は驚くほど少ない。若冲についても彼自身が書いた手紙類などは今のところ確認されていない。大典禅師の記録がほぼ唯一の若冲の同時代文書資料なのである。

ただ江戸時代には、現代の画家に通じるような絵師とはまったく質の異なる絵師たちがいた。少し乱暴な言い方になるが、彼らは〝南画家〟と呼ばれた。社会的地位は様々だが、南画家はまず学者であり文章を読んで書く文人である。自らの学問的な境地を絵として表現する画家たちだったのである。彼らの作品は、専門絵師のそれとは違う質の作品として社会で高く評価された。

しかし今日では、彼らの絵を正確に理解し評価するのがとても難しい。彼らの絵の背景になっているのは漢籍(漢詩や儒教)だが、それに対する知識が現代ではほぼ失われてしまったからである。蕪村は俳人だが南画家の一人である。池大雅や浦上玉堂と並ぶ、日本で最高の南画の巨人だと言っても良い。(後編に続く)

鶴山裕司

■ 予測できない天災に備えておきませうね ■