於・三菱一号館美術館 会期=2014/06/14~09/23

入館料=1500円(一般) カタログ=2400円

評価=総評・85点 展示方法・80点 カタログ・85点

三菱一号館美術館は、皇居にほど近い東京丸の内の三菱一号館ビル内にある美術館である。総合デベロッパーの三菱地所が運営する美術館なので私設美術館ということになる。外装、内装を見ても古い建物に見えるが竣工は二〇〇九年である。元々は明治初期のお雇い外国人である建築家ジョサイア・コンドルと曽禰達蔵設計によるレンガ造りのモダニズム建築だったが、紆余曲折を経て取り壊され、元の建築の面影を残すレプリカの新しいビルが建てられた。簡単に言うと国が旧三菱一号館を重要文化財に指定しようとし、それを三菱地所側が拒否して取り壊しを強行したのである。

これについては日本建築学会を始め、多くの文化人から厳しい批判が巻き起こった。建築を文化財として捉える側からすれば当然の批判だが、この議論はなかなか難しい。新しい建物を造るよりも古い建物を維持する方が結局は費用がかかるのである。強度や利便性の点でも、古い建築に新たな施設を追加していくのはかなり困難である。特に高温多湿の日本では建物の劣化が激しい。コンクリート造の場合はなお厄介だ。また建築は私有物であり、文化財指定しても国がその費用を全面的に負担してくれるわけではない。

ストレートに言えば三菱地所は公共的社会的使命を負う大企業なのだから、応分の負担をして建築を保存・維持して欲しいと国と建築学界は要請したのだが、相手は不動産と建築のプロだったということだ。再建にあたって三菱地所側は容積率の緩和を要望したが、臍を曲げた国は認めなかった。しかし結局、百パーセントほどの緩和を受けたようだ。痛み分けだと思う。三菱地所は近代的オフィスビルではなく旧建物のレプリカを造った。もちろん再建後の建物と旧建物は違う。しかし往事の雰囲気が良く再現されている、なかなか素敵な空間だと思う。保存が難しい建築物の場合、なにがなんでも現状維持するのではなく、様式を受け継ぎながら現代の技術をつぎ込んだ新建築物に置き換えてゆくのも、一つの方法なのではなかろうか。

今回はフェリックス・ヴァロットン(Félix Vallotton)の世界初の大規模回顧展である。パリのグラン・パレ、アムステルダムのゴッホ美術館を巡回し日本にやってきた。一八六五年(慶應元年)にスイスのローザンヌで生まれ、スイス国籍のままフランス国籍を取得して一九二五年(大正十四年)に六十歳で没した画家である。ナビ派の群小画家の一人として知られていたが、彼の作品をこれだけまとまった形で集めた展覧会は初めてである。ただ一度まとめて作品を見てみるだけの価値は十分にある画家である。

ナビ派はゴーギャンの影響を受けてパリで結成された画家たちのグループである。簡単に言えば後期印象派の絵画グループの一つということになる。印象派は近代と現代をつなぐ重要な絵画運動である。写真や映画などの新たな映像メディアが次々に生まれ、日本を始めとするそれまで未知だった異文化に触れた画家たちが、動揺と興奮の中から新しい絵画を生み出したのである。マネやコロー、ドガ、セザンヌ、モネといった画家たちは、形と色を忠実に表現する古典的絵画様式を捨てて、絵画独自の表現としての〝画家の印象(impression)〟を全面に押し出した。当初は厳しい批判にさらされた印象派の技法(思想)は、今では絵画表現の基礎になっている。「あなたが見て感じたままに描きなさい」という現在の学校での絵画教育は印象派の方法そのものである。

ナビ派は印象派の技法を受け継ぎながら、そこにある秩序(諧調)を創り出そうとした画家集団である。構成的な秩序を求めた画家もいれば、観念的中心を絵画に持ち込もうとした画家もいた。ボナール、モーリス・ドニ、アリステッド・マイヨール、ポール・ランソンらがこの派を代表する画家である。ナビはヘブライ語で預言者を意味するが、彼らは印象派のさらに先にある新たな絵画表現を求めていたのである。ただ同時代にフォーヴィズム、キュビズム、ダダイズムなどの前衛芸術運動が次々に起こり、結果としてナビ派は二十世紀前衛運動の影に隠れてしまうことになった。

ただこのような派(スクール)や主義(イズム)は、ヴァロットンの絵を見る際にはあまり気にしなくていいだろう。ヴァロットンは奇妙な画家である。その奇妙さがどこからもたらされたのかわかれば、僕らは安心できる。しかし彼の生い立ちを探っても、実人生の軌跡を辿っても、決定打となるような事実や出来事は見つからないのである。

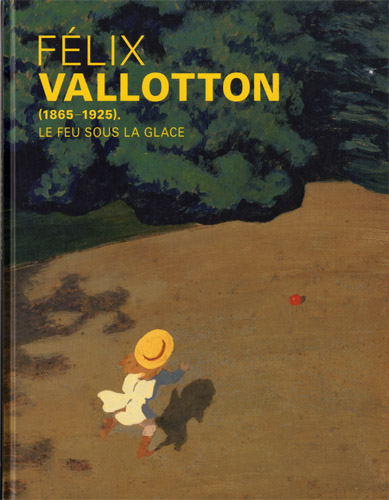

『ボール』 一八九九年 縦四十八×横六十一センチ 油彩・紙に貼り付けた厚紙 パリ、オルセー美術館蔵

極論を言えば、ヴァロットンは『ボール』と題された作品一点で人々の記憶に残るだろう。公園の中で黄色い帽子をかぶった女の子が赤いボールを追いかけている小品である。時刻は緑と影の濃い夏の昼だと思われる。遠くの方に青と白の服を着た女性二人の姿がある。この絵を見て、少年少女の頃の幸せな日々を思い出す方もいらっしゃるかもしれない。しかしそのような方は少ないのではなかろうか。この絵には不気味な要素など何一つないのに、見る人の中になんとも言えない不安を掻き立てる。多くの作家と同様に、ヴァロットンはこの絵が自分の代表作になるとはまったく想像していなかっただろう。しかしこの作品は傑作である。絵画という表現の奥深さを感じさせると同時に、ヴァロットンという画家の不気味さが迫ってくる代表作である。

『赤い絨毯に横たわる裸婦』 一九〇九年 縦七十三×横一〇〇センチ 油彩・カンヴァス ジュネーヴ、ブティ・バレ美術館蔵

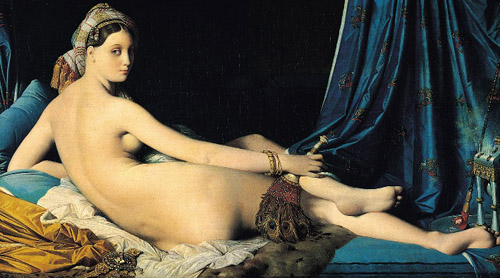

【参考】アングル作『グランド・オダリスク』 一八一四年 縦八十八・九×横百六十二・五六センチ 油彩・カンヴァス パリ、ルーヴル美術館蔵

ナビ派(後期印象派)に分類されるとはいえ、ヴァロットンの絵のアイドルはアングルだった。アングルの代表作に『グランド・オダリスク』がある。『赤い絨毯に横たわる裸婦』は『グランド・オダリスク』と同様、壁の装飾を排して一色にし、裸婦の造形のみで勝負した作品である。なるほどヴァロットンの描写力は抜群である。しかしアングル作品が青を基調として女性の冷たいまでの美しさを強調しているのに対して、ヴァロットンの裸婦は赤色の絨毯の上に横たわり、壁の色はくすんだ緑色である。この対比はちぐはぐな印象を与える。月並みな言い方だが情熱と冷静が同時に表現されている。またヴァロットンの裸婦には表情がある。ただこの表情も言語化が難しい。コケティッシュとも取れるし、冷たい印象を抱く方もいるだろう。不安とまではいかないが、もやもやとした印象が残ってしまうのだ。

『室内、戸棚を探る青い服の女』 一九〇三年 縦八十一×横四十八センチ 油彩・カンヴァス パリ、オルセー美術館蔵

『貞節なシュザンヌ』 一九二二年 縦五十四×横七十三センチ 油彩・カンヴァス ローザンヌ州立美術館蔵

ヴァロットンは画家としては珍しく、小説や戯曲、評論も書いた。戯曲は実際に二作品が劇場で上演されている。『室内、戸棚を探る青い服の女』や『貞節なシュザンヌ』といった作品は、そこで何かが進行していることを見る人に想起させる。物語の気配があるのだ。しかし言うまでもなく何の物語なのかは永遠にわからない。見る人は、どうして画家は青い服の女の顔をまったく描こうとしなかったのか、あるいは二人の禿頭の、言い換えれば抽象的な初老の男の間に若い女性一人を置きながら、彼女を美しくも醜くも描かなかったのかだけが気になる。シュザンヌの顔は物言いたげだが、邪悪とも軽蔑とも普通の表情とも取れる。ヴァロットンの絵には中心があるようでない。意図的に中心(絵の主題)をずらしているなら必ずそれは読み解けるはずである。だがそれもできない。ヴァロットンの絵では、本質的に何かがずれている。

『夕食、ランプの光』 一八九九年 縦五十八×横九十センチ 油彩・カンヴァス パリ、オルセー美術館蔵

『夕食、ランプの光』は、ヴァロットンのあまり幸福ではなかった家庭生活を描いた作品として読解されている。ヴァロットンは一八九九年に三人の連れ子がいる若い未亡人、ガブリエル・ロドリー=アンリークと結婚した。アンリークの実家は裕福で、彼女との結婚でブルジョワの仲間入りをしたとみなされたヴァロットンは多くの友人を失った。『夕食、ランプの光』で正面を見据えているのはアンリークの連れ子の娘で、その右側にいるのがアンリークである。ヴァロットンは一番手前の影として描かれている。

しかしこれは本当に家庭生活の不幸を表現した作品なのだろうか。ヴァロットンは新婚早々に、わざわざ家庭生活の不満を絵にしたのだろうか。そうとは思えない。ヴァロットンの作品の中で、『夕食、ランプの光』がとりわけ不安や不協和音を感じさせる絵ではない。もし不幸というのなら、奇妙な言い方かもしれないが、ヴァロットンの存在そのものが最初から不幸の烙印を押されていたのではなかろうか。もちろん残された手紙類などを読む限り、ヴァロットンが自分を不幸だと感じていた気配はない。むしろ彼は淡々としている。一生懸命絵を描き、子持ちのブルジョワ娘と恋に落ち、粛々と夫として父として暮らしていたと言っていい。しかし何かに打ち込み、社会の枠組みにはまろうとすればするほど、ヴァロットンはそこからずれてしまう、逸脱してしまうかのようなのだ。

『竜を退治するペルセウス』 一九一〇年 縦一六〇×横二三三センチ 油彩・カンヴァス ジュネーヴ美術・歴史博物館蔵

ギリシャ神話の英雄、ペルセウスが竜を退治している巨大な作品である。左側にいるのはペルセウスの妻となるアンドロメダである。ギリシャ神話ではペルセウスはゴルゴーンを退治し、生け贄にされていたアンドロメダを救って結婚したことになっている。ペルセウスとアンドロメダは、若い男女として描かれるのが普通である。

しかしヴァロットンはペルセウスとアンドロメダを普通の人間、それも中年の男女として描いた。アンドロメダは明らかに険しい顔をしていて、救世主で恋人でもあるはずのペルセウスに嫌悪の視線を向けている。巨大な絵の大きさも異様である。ヴァロットンは壁画の注文が来ることを待ち望んでおり、『竜を退治するペルセウス』はそのアピールのための絵でもあったようだ。だがこのような不安で不気味な絵を壁画にしたいと考えるクライアントはなかなかいないだろう。ヴァロットンが意図して奇を衒ったとはまったく思えない。ヴァロットンは真摯な姿勢で絵の制作に取り組んでいたが、本質的なところで社会的なコードとずれてしまうなにかを持っていたのである。

『シレノスをからかう裸婦』 一九〇七年 縦八十八×横八十三センチ 油彩・カンヴァス ローザンヌ州立美術館蔵

裸婦が葡萄酒と酩酊の神であるデュオニソスの従者、シレノスをからかっている、というより股間に手を伸ばして誘惑しているところを描いた作品である。この絵で描かれたシレノスのモデルはヴァロットンの父親なのだという。それを元に読解すれば、この作品には父親の冒瀆、あるいは厳格だった家庭への反発が表現されていることになる。あるいはまったく逆に、厳格だった父親をシレノスに擬すことで、その息苦しさから解放してやろうとするヴァロットンの愛情が込められているのかもしれない。そのどちらでもいいと解釈できてしまうところが、ヴァロットンの不可思議さ、あるいは魅力ではなかろうか。

ヴァロットンがある抑圧を抱えていたのは確かだろう。敬虔であったかどうかは別として、ヴァロットンは最後までクリスチャンだった。しかし絵を見る限りキリスト教的要素はまったく感じられない。これはヨーロッパの画家ではとても珍しいことである。だがキリスト教的な枠組みが所与のものとしてヴァロットンの思考を、つまりは絵画表現を律したのは間違いないだろうと思う。ただヴァロットンが特異なのは、それに従順に受け入れるのでもなければ、とりたてて反発もしなかったところではないかと思う。

ヴァロットンは大きな抑圧を抱えながら、その抑圧とともに生き、表現した作家であるように思われる。もしかすると彼自身は、自らの中に抑圧が存在することすら意識していなかったかもしれない。彼はその複雑な内面を、できるだけ厳格で形式的な様式に当てはめようとした気配がある。しかし自ずから湧き上がってくる鬱屈が、彼の絵画表現を独自のものとしている。このような画家はヨーロッパからしか生まれないだろう。友人たちは彼のことを「とても奇妙なヴァロットン」と呼んだ。私たちにとっても、ヴァロットンは永遠に奇妙な画家であり続けるだろうと思う。

鶴山裕司

■ 予測できない天災に備えておきませうね ■