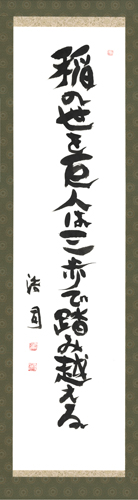

稲の世を巨人は三歩で踏み越える

この句を読むと、最近までフランシスコ・デ・ゴヤ作だとされてきた『巨人』を思い出してしまう。ゴヤ研究の権威・プラド美術館によって、二〇〇九年にゴヤの弟子のアセンシオ・フリア作だろうと発表された作品である。長い間、ゴヤ作だと思ってきた僕らは肩すかしを食わされた恰好だが、低い山に囲まれた町の彼方を雲を掻き分けながら、両腕を挙げ、拳を握った戦いの姿勢で歩いている巨人の姿は魅力的だ。

ゴヤの時代、スペインはナポレオンに制服され、その後激しい独立戦争が起こった。そのため『巨人』は〝スペイン人の独立への意志〟を寓意化した作品だと解釈されることが多い。しかしそのような政治的解釈をしたのでは『巨人』の魅力は半減してしまう。巨人は筋肉隆々としているが裸の人間である。不死身の神人かもしれないし、血を流して倒れる人かもしれない。つまり『巨人』は神と人のあわいの存在である。スペインは敬虔なカトリック国だが、『巨人』には古代ギリシャにまで遡るような異端の雰囲気がある。

無窮抄

稲の世を巨人は三歩で踏み超える

母の家に牛の魂(たま)を通しけり

校塔に懸かる蛇へ雉子来るや

麦秋となるはらわたも階段も

牛頭の出てまた入る菊の家

『稲の世を』は安井さんの第七句集『霊果』の冒頭句である。『稲の世』とあるからには『巨人』は日本古来の神人であるようだ。それは『牛の魂』になって『母の家』に浸透し、『牛頭』と変化して『菊の家』を出入りする変幻自在の神性として描かれている。現世の罪の象徴である『蛇』が『校塔』高く掲げられているのも暗示的だ。もちろん俳句は一句ごとに独立した作品である。連作として読む必要は必ずしもない。しかし安井さんは一定期間内に創作した作品を適当にまとめて発表する作家ではない。安井文学には句集ごとにある主題が込められている。

岡野隆さんの安井浩司未発表句研究『No.011 未刊句集篇④伽藍抄/裏庭抄/奈落鈔/明母鈔』『No.012 未刊句集篇⑤さるとりいばら抄/春衣抄/姉歯抄』で明らかになったように、安井さんは句集創作のかなり早い時点からテーマを設定して作句している。句集『霊果』は最終的に、『無窮抄』『さるとりいばら抄』『姉歯抄』『八重撫子抄』『厠抄』『鬼蓮抄』『鹿母抄』『雪翁句抄』の八章構成で公刊された。章タイトルに『抄』が付いているのは、句集完成間際に章別にまとめられた草稿原稿からさらにセレクトが行われたことを示している。また最初の章が『無窮抄』と題されていることは重要だ。それは無限を志向している。

安井さんは作家自身の意志表現と断定できる、いわゆる〝述志〟の句をほとんど書いていない。理由は簡単で、一個人のささやかな意志で俳句芸術が変容・革新できるとは考えていないからである。俳句芸術の〝本質〟は個を越えていると考えておられるのだと言ってもいい。そのため安井さんは個を絶対とする〝近代的自我意識〟方法を採らない。自我意識を俳句本質と同化させようとする。いわゆる〝もどき理論〟である。

すべての認識把握や美醜判断の基盤である自我意識を棄却して、それを自我意識を超えたなにものかと同化しようとする〝もどき理論〟の方法は、一見、近代以前への退行のように見える。しかしそうではない。むしろ極めて現代的なポスト・モダン的方法論である。ある本質を特定思想や観念として措定できないのは、それが不定形でありながら全体として調和的一貫性を保持しているためである。それを正確に認識するためにはいったん個の自我意識を解体する必要がある。希薄になった個の意識と本質をぴたりと同化させる(もどく)形でそれを把握するのである。

思えば私の詩業も、合一性、上昇性といったものを合言葉に、かなり強引に荒路を突き進んできたが、ようよう生涯の一屈折点に到り、少しばかり生命の山頂感のようなものを覚えることがある。(中略)此処を、分水嶺とでも一まず言い換えておきたいが、どうやら昨今の私は、この稜線から向こう側へ分け行くことをしきりに促されているようである。(中略)稜線のそちら側の世界が、いかなる神意にみちたものか、未だ想像だにできないことだが、とりあえず〝霊果〟として顕ち現れようとするものへ、未知なるものの願いを託しておきたいのである。

(『霊果』後記)

『霊果』後記で安井さんは、この句集は一つの『分水嶺』になるだろうと書いている。分水嶺は雨水がそこから様々な水系に分岐するポイントのことである。一つの頂点であると同時にその後の展開の源である。安井さんはまた、この分水嶺を超えた先は『いかなる神意にみちたものか、未だ想像だにできない』と述べている。つまり『霊果』まではある程度の道筋が見えていたが、ここから先へと進むための明確な方法論はないということである。。

処女句集『青年経』を除けば、初期安井文学でメルクマールとなるのは第三句集『中止観』、第五句集『密母集』だろう。『中止観』あたりで安井さんの〝もどき理論〟はほぼ完成する。安井さんは俳句文学の〝正体〟と合一化することを定めたのである。この志向は『密母集』に至り、聖であり穢でもある密教的〝密母〟に集約される。しかし安井さんはすぐにその解体作業を始める。『密母集』に続く第六句集『牛尾心抄』後記で安井さんは、『前方に予感される霊的なものこそ、なぜかみな個の哲学を超え行くように思われ、私もかく導かれるらしいのだ』と書いている。『牛尾心抄』は人間の実存を超えた何かに導かれるように生み出された句集である。

『霊果』を通読すれば明らかなように、この句集には『密母集』で設定されていたような擬人格的主題はない。霊的なものは偏在しながら様々な現実事物の形を取る。ただこの句集に〝焦点〟がないとは言えない。しかしその焦点は観念ではなく、句集の〝構造〟として表現されている。

厠抄

旅人に乾ききつたる野の厠

牛は死んだと白壁に膓懸けてあり

野を遠し遠しと厠借りにゆく

狂人から巨人に移るやるりたては

西行法師がふと厠より幼少の声

盲女来て野中の厠で瞠(みひら)かん

厠をあらう吉祥のある女なれ

厠は現世の穢の象徴だが、安井文学では『野を遠し遠しと』わざわざ『借りにゆ』かねばならない重要な場所(トポス)である。そこでは『盲女』が突然目を『瞠』く奇跡が起きる。『吉祥のある女』が『厠をあらう』聖なる場所でもある。句集『霊果』は『稲の世を』という現世を超脱する巨人の描写で始まったわけだが、第五章『厠抄』ではその対局にある猥雑な下界が表現されている。しかし現実世界の穢の表象である厠にも、天上界の聖なる観念が照射されている。

自由詩や小説の世界で天上界と地上界、聖と穢の両極的観念が主題設定されることは珍しくない。しかし俳句でこのような観念軸が措定されることはほとんどない。俳壇の大勢を占める有季定型俳句に典型的なように、俳句は基本的に、作家主体が現実世界を舐めるように水平移動ながらそれを描写していく文学だからである。

また季語を表現の核に据えていることからわかるように、俳句は循環的世界観を基層としている。生と死は循環し、聖と穢もまた簡単に入り混じる。しかし安井文学での聖と穢の捉え方には、どこかヨーロッパ的なところがある。聖と穢はなし崩し的に入り混じるのではなく、その転化を可能にする別の力が必要だと認識されているようだ。言うまでもなくヨーロッパでは神がそれを可能にする。しかし日本文化にそのような明確な焦点(求心点)はない。

『霊果』の冒頭句の『巨人』は現世を『三歩で踏み越え』て天上界に、あるいは現世の最下層の汚濁へと足を踏み入れる。ただ『厠抄』に『狂人から巨人に移るやるりたては』とあるように、『巨人』は唯一神の輪郭を持つ神性ではない。『狂人』であり、厠にうずくまる『盲女』ともなる。それは変幻自在の存在、あるいは力なのである。

句集『霊果』は後期安井文学の始まりを告げる句集である。図式的な説明になってしまうが、安井さんは第四句集『阿父学』、第五句集『密母集』で、父性的なもの、母性的なものを作品で描こうとした。しかし第七句集『霊果』以降、擬人格的な求心点は設定されない。第九句集は『氾人』と銘打たれ、第十句集のタイトルは『汝と我』である。『霊果』以降の安井さんは、自我意識を超えた氾神的意識によって世界を捉えようとしている。

ただ人間存在と自我意識は不可分に結びついている。有季定型的な俳句作品には『私』といった主語がまず表れないが、それは主語=私がアプリオリに作品表出の前提になっているためである。また完全に〝世界=私〟であるという認識を前提とすれば、私の実存的存在格を相対化することもできる。ほとんどまったく〝私の視点〟〝私の認識〟を感じさせない客観的作品を作ることもできるのである。

安井さんは理論的な正確さで、巨大ななにものかに私の自我意識を溶解させようとした。しかしそれが完全に私性の消滅につながるかどうかはまた別の問題である。安井文学の試みは俳句文学史で特筆すべきものだが、安井さんのもどき理論は、私性の滅却であると同時にかつてないほどの私性の突出という新たな俳句文学のアポリアを示唆しているのかもしれない。『霊果』冒頭句に表れた『巨人』は、やはりどこかヨーロッパ的な風貌を持っていると思う。

山本俊則

■ 予測できない天災に備えておきませうね ■