於・東京藝術大学美術館 会期=2013/05/14~07/07

入館料=1500円(一般) カタログ=2300円

評価=総評・80点 展示方法・80点 カタログ・75点

主催者の『ごあいさつ』に、『本展は、漱石の文学作品や美術批評に登場する画家たちの作品を可能な限り集め、漱石がもっていたイメージを読み解こうとする、初めての本格的な試みです』とある。これまで何度も漱石展は開催されてきたが、主に自筆稿や文房具、初版本、蔵書などを展示し、申し訳程度に漱石の書や水墨画を飾っている展覧会がほとんどだった。もちろんそれも立派な漱石展なのだが、見る方としてはやはり物足りなかった。

自筆稿といっても見ることができるのは特定ページだけである。漱石が原稿のどの箇所を直しているのかには興味があるが、それは漱石研究に属する。物から対象の本質に迫ろうとする美術展には不向きである。また〝字〟と〝書〟は違う。文人気質の文学者は、意味内容を伝達するための道具として字を書いており、書は意味伝達内容を超えた美術作品の意識で書いている。生原稿や文房具などを展示している文学者展は、いわゆる〝文豪〟のイメージをそこはかとなく感受するための展覧会のような気がしてしまうのである。

だから漱石関連の美術作品を可能な限り集めた今回の展覧会は、見応えのあるものだった。ただ不満というか、どうもしっくり来ない点がないわけではない。先に書いてしまうと、例によってカタログの解説内容である。漱石展に限らないが、カタログは来場者総数のせいぜい四分の一弱くらいしか買わないだろう。カタログを全部読み通す人はそのまた三分の一にも満たないはずである。だからほとんどの方はカタログの内容を気にもとめないだろうが、展覧会が終わったあとに残るのはカタログだけである。カタログの読み方という点も含めて、思ったことを書いておきたい。

当たり前だがカタログに執筆する方々はその道の専門家である。彼ら碩学は一生をかけてある対象を研究する。その対象を中心に据えて物事を考える思考回路ができあがっているのである。つまり漱石が世界の中心である。確かに僕らは彼らの地道な研究から多大な恩恵を受けている。ただ研究成果は〝事実関係の探査・検証〟と〝それに基づく抽象的推論〟に大別できる。大変な努力を必要とするとはいえ、明らかにされた事実関係は素人も共有できる。従って事実関係を正確に把握した抽象的推論は、万人に議論の門戸が開かれている。決して専門家の特権領域ではない。碩学の文章を読むときは、研究成果の二つの側面に留意しなければならないと思う。

例えば漱石は、第六回文展(文部省美術展覧会、大正元年[1912年])についての美術批評『文展と芸術』を書いている。『文展と芸術』は『芸術は自己の表現に始つて、自己の表現に終るものである』という文章で始まる。漱石研究では、まず第六回文展でどんな絵画・彫刻作品が展示されたのかをできる限り探査・研究しなければならない。そこまでが一次的研究成果で、それに基づく推論には議論が必要だ。

カタログでは『文展と芸術』について、静岡県立美術館上席学芸員・泰井良氏が、『漱石の『文展と芸術』は、彼が小説の中で描いた「国家(社会)」と「個人」の対立と葛藤をそのまま反映したものである』と解説しておられる。ここまではおおむね頷けるが、続けて『このような漱石の芸術観は、大正期を経て、今日にも受け継がれている。漱石の言説があったからこそ、今日に生きるアーティストたちは、自己の表現に忠実に制作できるといっても過言ではない』と書いておられる。しかしこのような手放しの賞賛には疑問が残る。

漱石は継続的に美術批評を書いておらず、親交のあった美術家も限られている。漱石の言説が同時代以降の美術家に多大な影響を与えたとは考えにくい。むしろ同時代の多くの芸術家は『芸術は自己の表現に始つて、自己の表現に終るものである』という認識を共有していた。また晩年の講演『私の個人主義』に明らかなように、漱石はエゴ剥き出しの個人主義に対して批判的だった。大正から昭和にかけての美術史を概観すれば明らかなように、美術界は時に漱石が嫌うエゴイスティックな表現によってその可能性を広げていった。漱石は確かに維新以降の芸術は個人主義的でなければならないと認識していたが、彼の考える『自己の表現』は、則天去私に端的に表現されているように、人間のエゴを超脱した公的なものを目指していたのである。

柄にもなく批判めいたことを書いたが、要するにカタログに満ちている、無条件で漱石を〝文豪〟と捉え、その作品を聖典のように取り扱う姿勢に疑問を感じるのである。漱石は熱烈なファンレターを送ってきた大谷繞石(じょうせき)に、『敬慕などと申すは知らぬ昔に遠方から見た時のみの迷かとぞんじそうろう釈迦も孔子も十年も同棲いたしそうらはば凡庸の匹夫なるべきかとぞんじそうろう。これよりは再々御光来の上敬慕する漱石をうんあの漱石がというように変化するまでご交際くだされたくそうろう』(明治38年[1905年]3月10日、できるだけ平仮名に直した)と書き送っている。行きすぎた敬慕や心酔は人の目を曇らせるのではなかろうか。

簡単に言えば、カタログ執筆の碩学たちには、なぜ漱石が骨董を含む美術品を愛したのかという大前提的な認識が欠けている。文字で自己を表現しようと覚悟した作家は、文字表現を愛していると同時に大嫌いでもある。漱石に限らず美術品を愛する作家はたくさんいる。彼らは優れた美術品を眺め、手元に置いて愛玩することで、文字媒体からは決して得られない感覚や思想を引き出しているのである。単に漱石のテキストに基づいて美術品を読んだのでは、従来の漱石展と同様、美術にも目が効いた文豪のイメージを漠然と感受するだけで終わってしまう。今回の展覧会には確実に漱石が見た、それも極上の美術品が集められている。まず素直な気持ちで美術品に向き合って作品から得られる情報を整理し、その上で漱石の〝解釈〟を楽しむべきではなかろうか。

『レディ・リリス』 ダンテ・ガブリエル・ロセッティ 1867年(慶應3年) 縦52×横43センチ 水彩・紙

『ロンドン塔幽閉の王子』 ジョン・エヴァレット・ミレイ 1878年(明治11年) 縦147.2×横91.4センチ カンヴァス・油彩 ロンドン大学 ロイヤル・ホロウェイ絵画コレクション

久しぶりにロセッティとミレイという、ラファエル前派を代表する画家の作品を見た。文句ついでに書いておくと、ラファエル前派は原語では〝Pre-Raphaelite Brotherhood〟である。直訳すれば〝ラファエロ以前同胞団〟になる。学生の頃にラファエル前派を知ったとき、〝後派〟があるのかと考えてしまった。また〝ラファエル〟が、あのラファエロ・サンティのことだとはしばらく気付かなかった。ややこしい訳語をあてたものだ。〝ラファエロ以前回帰派〟の方がまだ原語の意図に近いと思う。ロセッティ、ミレイ、それにウィリアム・ホルマン・ハントの3人が、ラファエロ以降のルネサンス古典絵画技法に疑問を感じて、中世ゴシックから初期ルネサンス絵画に回帰することを提唱して結成した絵画グループである。

留学先のロンドンで、漱石は古典から当時の現代絵画に至る作品を熱心に見て回ったことが知られている。僕たちは明治から昭和初期の情報伝達環境を、江戸時代とあまり変わらない鎖国状態であるかのように思いがちである。しかしそれは誤りである。確かに情報量は現在とは比較にならないほど少なかったが、当時の知識人は極めて正確に海外の文化状況を感受していた。情報量が少ないからこそ、それらを精査して、現代人よりも的確な認識を得ていた面もある。文学史に名前が残るような人たちは、当時の飛びっきりの俊英だったことを忘れてはならない。

漱石は文部省からイギリス留学の打診を受けた時、一度は断っている。理由はもう30歳を越えるまで英文学を勉強したので、別段イギリスに行ってまで勉強する必要を感じないというものだった。それはあながち嘘ではない。漱石の『文学論』や『文学評論』を読めば、彼の英文学の知識がどれほど正確なものだったのかを知ることができる。しかし漱石はロンドンに移動する途中のパリで、『「パリス」に来て見ればその繁華なることこれまたとうてい筆紙のおよぶところにこれなくなかんづく道路家屋等の宏大なること馬車電気鉄道地下鉄道等の網のごとくなるありさままことに世界の大都にござそうろう』(明治33年[1900年]10月23日、できるだけ平仮名に直した)と妻・鏡に書き送っている。実際に目にするヨーロッパは、漱石に激しいカルチャーショックを与えたのである。

ラファエル前派は漱石よりほぼ半世紀ほど前の絵画運動だが、留学当時、その成果を概観できるようになっていた最新芸術運動だった。ロセッティとミレイの絵は、今見ても艶めかしい色彩を保っている。それに、なんとも表現しにくいが物言いたげな絵だ。普通、説明的な絵には駄作が多い。なにかの物語や観念、思想を伝達しようとする絵は伝達のための従属物になっていて、絵としての自立性を欠如させていることが多いのである。物語の挿絵が一段低い絵画表現として受け取られる由縁である。しかしラファエル前派の作品は違う。ロセッティの『レディ・リリス』は『聖書』を題材にした絵で、ミレイの『ロンドン塔幽閉の王子』は、グロスター公リチャードによって実際にロンドン塔に幽閉されたエドワードとリチャード兄弟を絵の題材にしている。しかし彼らの絵は、物語を超えた女性の魅力や少年たちの不安を見事に表現している。

漱石がロセッティやミレイなどの絵画を見ることで感受した、文字情報とはまた異なる衝撃は、『薤露行(かいろこう)』や『倫敦塔(ろんどんとう)』などの初期作品となって残っている。『薤露行』は文語体で『倫敦塔』は言文一致体という違いはあるが、2作とも絵が発散するイメージ(物語性)に導かれたような一種の翻案小説である。よく知られているように漱石は朝日新聞社に小説記者として入社して、明治41年(1908年)連載開始の『虞美人草』(ぐびじんそう)で職業作家の道を歩み出すことになる。漱石は帰国2年目の38年(05年)に、俳誌『ホトトギス』に軽い気持ちで『吾輩は猫である』を書いて小説家の糸口を掴むが、38年から41年(05~08)に発表された作品は、『坊っちゃん』などの傑作を含むが漱石の習作期の作品だと言ってよい。

ただ漱石は、現実のヨーロッパから受けた衝撃を長くは引きずらなかった。明治39年(1908年)に発表された『草枕』(くさまくら)の主人公は洋画家だが、彼は明らかに東洋的な平安の境地を求める文人画家である。ヨーロッパ的自我意識と東洋的無我意識という、本質的には極めて異質である思想・観念を融合・統合しようという意識は、漱石小説の初期からはっきりと表れているのである。

『富士十二景図 右一月 左八月』 池大雅 18世紀(江戸時代) 縦111.2×横35.1センチ 絹・彩色 東京藝術大学蔵

右『竹渓訪隠図』 左『山林曳駒図』(ともに重要文化財) 与謝蕪村 18世紀(江戸時代) 右・縦117.5×横40.5センチ 左・縦115×横44センチ 絹・彩色 右・京都国立博物館寄託 左・文化庁蔵

漱石は『草枕』で『古来から此(こ)の難事業(注-心の中にある理想郷を絵に描くこと)に全然の(注-完全なというくらいの意味)績(注-「いさおし」と読む、功績・成果のこと)を収め得たる画工があるかないか知らぬ。ある点迄此流派に指を染め得たるものを挙ぐれば、文与可(注-ぶんよか、中国北宋時代の画家)の竹である。雲谷(注-うんこく、桃山から江戸時代初期の画家で雲谷派の祖)門下の山水である。下って大雅堂の景色である。蕪村の人物である』と書いている。『草枕』の画工はヨーロッパ的写生を技法の中心に据える洋画家でありながら、本質的には東洋的絵画の境地を求めているのである。

山水画や南画(文人が余技として心中の風景を描き、そこに賛という言葉を加える絵画)は、日本人が最も慣れ親しんだ絵画である。子供の頃から見なれている絵だと言っていい。だからこそ山水や南画の鑑賞は難しい。どれも似たような絵に見えてしまい、優劣をつけられないのである。特に蕪村の素晴らしさを理解するのは困難だと思う。池大雅は職業画家であり、絵からある程度その技巧を感受することができる。しかし蕪村は同時代で人気の南画家ではあったが、職業画家ではない。彼は俳人としても著名で、そのかたわら絵を描いていた。また大雅や蕪村の絵は模倣しやすい面があり、市場には贋作が掃いて捨てるほど溢れている。

簡単に言えば贋作と真作を見分けるコツは、技巧ではなく絵で表現されている〝確信〟なのである。精巧な贋作もあり、首をひねらざるを得ない場合も多いが、真作一点をじっと見つめ続ければ、その理由が自ずから腑に落ちてくるはずである。大雅や蕪村の作品には確信がある。線一本、点一つが確信をもって引かれ、打たれている。その連続が巨大で複雑な画面を構成している。贋作はどこかでだれている。人の目が集中しやすい箇所は力を入れて描いてあるが、背景や細部が甘くなる。これに対して真作は全画面が同じ筆致で描かれている。強弱はあるが、隠すことなく全てを表現し尽くそうとする一種の完璧な表面絵画を目指しているのである。

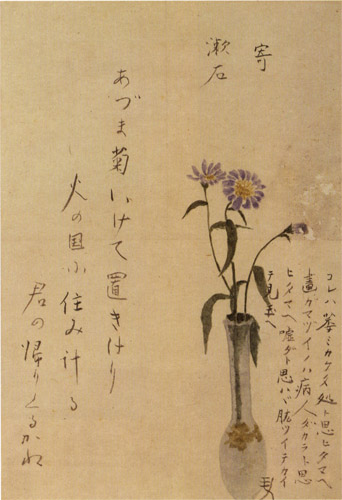

『あづま菊』 正岡子規 明治33年(1900年) 縦37.7×横26センチ 紙・水彩

『秋景山水図』 夏目漱石 大正4年(1915年)縦121×横33.6センチ 絹・彩色 一幅 神奈川近代文学館蔵

これもよく知られているように、漱石は晩年の明治45年、大正元年(1912年)頃から盛んに山水画(南画)を描くようになった。未完に終わった最晩年の『明暗』執筆中には、午前中に連載1回分を書き、午後は漢詩を作った。『秋景山水図』は死去の前年に描かれた作品だが、お世辞にもうまい絵だとは言えない。ただ絵のタッチから、漱石が何を目指そうとしていたのかは、おぼろに感受することができる。漱石は上手い絵を描こうとはしてない。心の中の風景を確信を持って表現しようとしている。結果としてそれが、絵の具を塗りたくったようなのっぺりとした絵になってしまっているが、絵の技法として、まず学習するはずの強弱が作品に見られないのである。心の中の絵を書き尽くそうとしているという点で、漱石の水墨画・南画の理解は正確だったと言うことができる。

子規の『あすま菊』は死去の2年前に描かれた絵である。漱石がロンドンで受け取った手紙に同封してあった絵である。子規の手紙は『僕ハモーダメニナッテシマッタ、毎日訳モナク号泣シテ居ルヨウナ次第ダ』で始まっている。作品は漱石自身が軸装したもので、絵と子規の手紙が貼り付けられている。漱石は子規についてまとまった文章を書き残していないがこの2人の絆は強い。本当に親友同士であった場合、追悼文などなかなか書けないのではないかと思う。知りすぎているのだ。

日本近・現代文学を考える時、子規と漱石は避けては通れない文学者である。実際、漱石は子規門から現れた作家である。『猫』を書く以前の漱石は英文学者であり、文学者としては子規門の弱小俳句作家の一人に過ぎなかった。また子規は日本の伝統文学である俳句に精力を注ぎ込み、漱石は小説という形態で、明治維新以降のいわゆるヨーロッパ的な自我意識と生涯に渡って格闘することになった。しかしこの2人の文学者にはコインの表と裏、光と影といった側面がある。

子規は病臥して動けなくなったこともあり、早い時期から絵を好んで描いた。その作風は基本的にヨーロッパ的な写生絵画である。子規の絵には本質的に水墨画や南画の意識はない。しかし自我意識を作品主題に据えた漱石は、ヨーロッパ的絵画ではなく純東洋的な南画を好んだ。二人の絵画作品を見ていると、文学作品とは別に、作家の肉体に根ざした思想も見えてくる。それも物から見えてくる文学の本質であり、美術展を見る楽しみだと思う。

子規の文壇デビューを『獺祭書屋俳話(だっさいしょおくはいわ)』だとすると、その文学者としての実働期間は10年。漱石の文壇デビューを『猫』に置くと、実質的活動期間は12年である。子規も漱石も一度だけ海外に渡り(漱石はロンドン、子規は中国[当時の清国])、子規は肺から血を吐く結核が原因で亡くなり、漱石は胃から血を吐く胃潰瘍が命取りになった。死去は満年齢で子規35歳、漱石は49歳である。二人の文学者としての活動期間は重なっていない。漱石は子規の死後三年目に、子規と入れ替わるようにして『猫』で小説家デビューした。彼らを文豪と崇めることは文学に対する探求心を放棄することと同義だが、なぜ彼らが驚くほど短い期間で現在に至るまで大きな影響力を持ち続けることができたのかを考えてみることは、文学にとって有益だろう。文学作品だけでなく絵画を含めて彼らの主要資料はほぼ出揃っており、誰にでも研究探査の道は開かれているのである。

鶴山裕司

■ 予測できない天災に備えておきませうね ■