「笑い」はむずかしい。

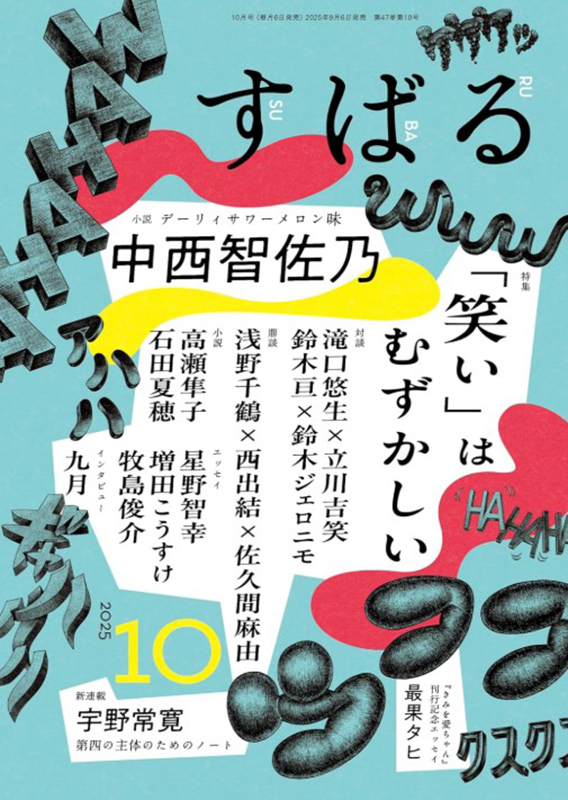

十月号の「すばる」はこんな特集を組んでいます。

たしかにむずかしい。

「笑い」はある意味で、コミュニケーションのための表現の「型」です。つまりある特定のタイプの「笑い」を共有することでコミュニティが形成され、維持されるという面がある。これを別の面からみれば、共有できなければコミュニティから排除されるということでもあります。

ひとは何を笑うかで、そのひとのタイプ分けがなされ、いわば「身分証明」がなされてしまうのです。

ありとあらゆる「笑い」にあふれている今日、何をどう笑おうと個人の自由じゃないか。そう思われるかもしれません。

もちろんそうなんですが、ことはそうかんたんではありません。

あるひとの身体的・精神的あるいは社会的なハンデとみなされることを笑えば、これは立派な暴力になります。権力を笑えば、政治的なメッセージになるでしょう。笑えずに硬直している人びとを笑いに誘うことで、こわばりをほぐすこともできるいっぽう、顰蹙を買うことだってある。笑っている人びとを笑うことで、そのひとが属するコミュニティやかれらの笑いの次元を批判することもできる。「笑う」ことがそのひとの立ち位置やセンスを表現するというわけで、「身分証明」とはそういう意味です。

これを裏返していうと、「笑い」はあらゆるものを「笑え」るという本性のゆえに、行使のしかたひとつで自らや他人を解放したり、逆に縛ってしまったりもするのです。「笑い」は「自由」がまさに「自由」であるがゆえに行使するのがむずかしいのと、おなじむずかしさを抱えているのです。

石田夏穂さんの「わたしを庇わないで」は、そんな「笑い」のむずかしさを描いた作品です。

主人公のアヤノこと「私」は、じぶんを他人よりことのほか太っているという意識でいっぱいにしている女性です。

赤信号で止まった反動でシートベルトが肉に食い込む。私にとって赤信号は「止まれ」というより「you areデブ」だ。シートベルトも「あなたを守ります」というより「you areデブ」だ。

(石田夏穂「わたしを庇わないで」)

彼女は水産会社の広報部員で、ナオミ先輩と二人で取引先の飲食店を「食べ歩き」、SNSでリポートを発信する仕事をしています。

私たちは二人して並ぶと『美女と野獣』の初日公演のようになる。ナオミ先輩はそれこそディズニープリンセス的な政府公認系の美女だ。

(同)

会社のファーストレディと社内の誰もが認めるナオミ先輩はいつもリポーター役、比べて「私」は、「サバ吉」という魚が大好きな猫の着ぐるみの役で、

スリーサイズは百強、百強、百強、と、要するにデブだ。おまけに『なりたくない顔ランキング』があれば確実にランクインしてしまうワーストレディである。

(同)

そのため着ぐるみの中にいると「瞑想のような安らぎを得ることができる」。

作者はひたすら「笑い」の渦に読者を巻き込み、そのままドライブをかけて連れて行こうとするようにみえます。でもそうでないことがすぐにわかります。

ある日、ナオミ先輩が私的な事情から食レポをドタキャンします。困り果てた「私」ですが、一人でリポーターをつとめるしかありません。しかも着ぐるみでなく、素のままで。開き直った彼女は「永谷園のCMに出ていた高見盛をイメージしながら、なりふり構わずいただいた」。

ところがこの食レポが大ウケするのです。

私は悪い夢を見たあとのようにしばし何も考えられなくなった。ちょっと私が本気を出しただけで、皆さんこれほど盛り上がるとは。

その後も私の「食べっぷり」を絶賛する声は後を絶たず、どうやらやり過ぎたらしいことを悟った。[中略]自分が意図せず笑い者になってしまったショックは、なかなかどうして深まる。

それにしても、やはり驚かされたのは、誰ひとり「おいしそう」と言わなかったことだ。皆さん示し合わせたように「おもしろい」「おかしい」「笑える」「ウケる」。私は何か越えてはならない一線を越えてしまったような気がし、いつも以上に全身の皮下脂肪を分厚く感じた。

(同)

彼女はおもむろに怒りをおぼえ始めます。

皆さん飲食というフィルターを通して私の体型を笑っていることにどれだけ気づいているだろう? 仮に私に人を笑わせる力があるとすれば、それは私の表現力ではなく体型のなせる業だ。そんな間接的に笑われるくらいなら直接そうされた方がいい。

(同)

そして見たくなかったSNSの書き込みを思い切って見ます。どれも彼女の「食べっぷり」を賞賛するものばかりでした。見なきゃよかったと後悔していると、そこへ飛びこんできたのが次の書き込みでした。

〈何だこのデブ 仕事でメシ食えていいな〉

絶句する彼女。

なぜなら、これまで彼女は一度として、家族にも友だちにも誰にも「デブ」という決定的な暴言を浴びせられたことがなかったからです。

しかしナオミ先輩から「SNSだとどうしても変なコメントがついちゃうけど、ああいうのは気にしなくていいからね」と言われた彼女は、逆に強い反発をおぼえます。腫れ物に触るように慎重にその一語を避け、うっかり口にしたら相手は必ず傷つくだろう、ハラスメントになるだろうと気遣うナオミ先輩の態度、その優しさこそ欺瞞であって、むしろそれを身体的欠陥だと認定し差別する側にいるのを隠蔽している証しだからです。その本質は、じぶんは安全な場所から他者を見下す傲慢さにほかならないのです。

これに比べたら、

初めて自分を正しく描写する者の登場は私を刮目させた。私をニュアンスではなく原色で表現する者。間接技ではなくストレートをお見舞いする者。本人にそんなつもりはなかっただろうが、そして何よりそうしたくなどなかっただろうが、この「暴言」コメントの作者は私にかつてなく肉薄している。

(同)

きっと私は、いままでずっと、定義されそこねていたのだ。

(同)

それからの彼女は、「自分の捨て身の体型自虐」を披露し続けることに「やりがい」を感じるようになります。

デブ、デブ、デブ。美辞麗句の偽善者より罵詈雑言の正直者のほうがいい。相手を、というよりは自分を守ることに必死な臆病者より、リスクを引き受ける挑戦者のほうがいい。デブ、デブ、デブ。初めて名前を呼ばれたかのようだ。

(同)

彼女は「アヤの海」という愛称で呼ばれ、インフルエンサーとして顔が知られるようになります。そうこうするうち「この人をデブって言わないで」という「庇い組」があらわれます。それに対して彼女は憤ります。

これほど痛烈にコケにされたのは初めてかもしれない。あの人たちの罪の名前は何だろう? どうしてそこまでデブを庇うのだろう?

(同)

ガタンガタンと全身の皮下脂肪が一緒になって揺れる。世間は髪を振り乱してデブにデブであることを忘れさせようとするが、私のずっと戦っている敵はそれなのだろうと、しばらくして気づいた。私の敵は、あの手この手でルックスの不自由な者にルックスの不自由さを忘れさせようとしてくるもの全てだ。私は自分が太っていることを死ぬ間際まで忘れない。なあ、世のルックスの不自由な者たちよ、騙されちゃ駄目だ。自分のルックスの悪さを片時たりとも忘れちゃ駄目だ。だってこの世界はそんなに居心地のいいものじゃないだろ? 自分の持って生まれた決定的損失を美化してはならない。

(同)

やがて悪阻で長期リモート勤務していたナオミ先輩が職場復帰します。二人のやりとりはこの小説のクライマックスで、読み応えがある箇所ですからそこはじっくり読んでいただくとして、さわりだけ抜粋させていただきましょう。

「やっぱりビジュアルをネタにするのは一番やっちゃいけないことなの。これは広報とか食品メーカーというより、人間としての話。ね、わかるよね?」

人間としての話。ようやく話に身の入った私は「ひっ」と笑ってしまった。いまさら人間であることを求められても「食用」としては困ってしまう。

[中略]

「あなたはコメント欄の誹謗中傷を見て何とも思わないの? あなたのメンタルが心配だよ」

「何とも思わないです。事実だと思うので」

「デブにデブと言ったらかわいそう」なのは、貴方がデブを差別しているからだ。

[中略]

「ううん、あなたは本当はものすごく傷ついてるはずだよ。心が麻痺してるんだよ」

「ナオミ先輩はデブがデブであることに傷つかないと困るんですか?」

再び二連「デブ」をお見舞いすると、ナオミ先輩は顔をしかめた。

ガマンならず、「私」はついに口にしてはならないひと言を口にしてしまいます。

「ナオミ先輩、デブりましたね。一人目のときはもっとマシだったような……」

失禁の予兆のようなものを覚えた。初めて人に「デブ」と言った……これほど血の逆流する体験だとは、よもや知らなかった。

「ごめん、いま何て言った……?」

「だから、ナオミ先輩、デブですねって。ご懐妊ならしょうがないですけど……」

今度ははっきりと伝わった。私は頭が真っ白になった。

(同)

何度も瞬きして唖然とするナオミ先輩。ところが、ここで予想外のことが起きます。

はじめ、何が起きたのかわからなかった。「ふっ」とナオミ先輩が噴き出したのだ。

(同)

二人は一緒になって笑うのです。

この作品に一貫して描かれる「笑い」は、今日ではポリティカル・コレクトネスとして幅を利かせ、そのことによって蓋をしたもの/されたものに対する、言いかえればほんとうは理不尽なのに声を上げることのできないものに対する、ささやかな怒りと抵抗の表現です。けれど作品は、そんな憤りを「笑い」によって爆発させてから、そのまま「かなしみ」へと転調します。二人の「笑い」は、転調の表現です。

その後、昼休みにサンドイッチを食べていた「私」は急に泣き出してしまう。「私は何て酷いことを言ってしまったのだろう」「自分がああいったことを無数に浴びつづけてきたことが、とても信じられない」と。

ラストに描かれる「笑い」から涙への転調こそが、この作品を小説にしていると言っても過言ではありません。別の言いかたをするなら、石田夏穂というひとを作家であり続けさせているものが、この転調に集約的に表現されているように思います。

萩野篤人

■ 金魚屋 BOOK SHOP ■

■ 金魚屋 BOOK Café ■