「英会話」という文字を目にするたびに、ワタシはいつもイヤーな気持ちになります。

かれこれ四十五年も昔のことです。学生になってホヤホヤのころ、キャンパスを歩いていたら、サークルの勧誘にまぎれて「かんたんなアンケートに答えて頂けませんか」と話しかけてくるお兄さんがいます。つられて答えるうちに「海外留学もいいスけど、これ聴いてるだけで英会話が出来るようになりますよー。英語ペラペラ、女の子にもモテモテ」近くのビルの狭い一室に連れ込まれ一方的にまくしたてられ、つい契約書に拇印を押してしまった世間知らずのワタシ。カセットテープ数本で50万エン也。誰にも言えずじぶんで必死に調べてクーリングオフ制度というものがあることを知り、事なきを得ましたが、いい社会勉強でした。

「英会話」への誘惑はいまもなお日本人のあいだには根強いものがあります。奇跡的に社会人となれたワタシですが、勤め先ではある時期から、管理職に登用されるにはTOEICで500点以上の取得が必須条件となりました。グローバル企業として世界に通用する人材を、というわけです。後輩で体育会出身、根性もリーダーシップも気配りもできて誰がどうみても会社に必要不可欠な人材なのに、勉強だけは苦手だという人が、無理やり英会話教室に通わされたけどお手上げ、使いもしないたかが英語ごときで涙をのんだ例も見てきました。

グローバル化でも何でもけっこうですが、日本人の「英会話」へのコンプレックスというか強迫観念には、ちょっと異常なものを感じます。ちなみにワタシ、趣味の自転車仲間にアメリカ人のオバはんがいますが、お互いわけのわからん英語と日本語を混用しながら、いつも珍妙な会話を楽しんでおり、「英会話」なんて一度も意識したことはありません。

教える側、ネイティブの側からもそれは奇妙な光景に映るようです。

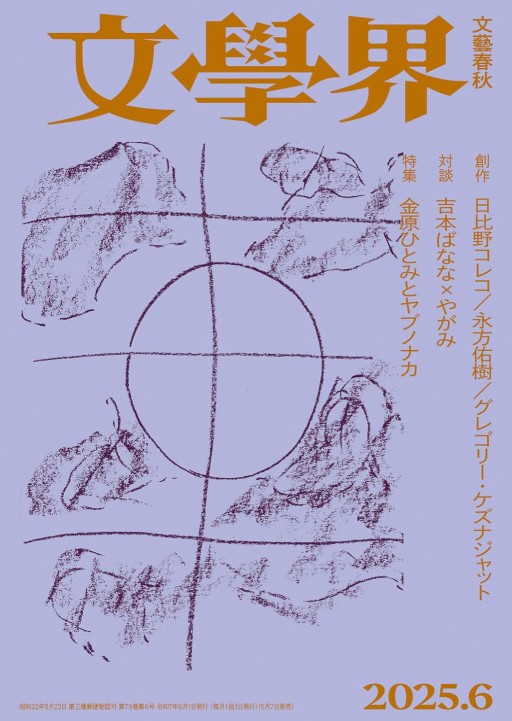

グレゴリー・ケズナジャットさんの「トラジェクトリー」は、米国テネシー州出身で名古屋の英会話教室の教師をつとめるブランドンという主人公の視線から、そんな日本人の風景を描き、同時にその奇妙な空間に生きる自身の立ち位置を問う、そんな小説です。先ごろの芥川賞候補に挙げられ最有力候補という下馬評もありながら、他の候補作とともに「該当作なし」とされた作品です。どうでもいい話ですけど。

ブランドンは、大学の卒業を控え就職のことで頭を一杯にしていたとき、海外で英語を教えてみないかとリクルートされ、とくに進んで選んだわけでもない日本へ行くことを決めました。一年と思って滞在するうちに二年が経ち、三年が経ちました。かれには帰りたい場所もなかった。住んでいた名古屋は東京と京都・大阪という大都市のはざまにあって有名な観光地もアトラクションもなく、「建物も伝統的でもなければ攻めた近未来的な趣向でもない。コンクリートとガラスでできた建物はこの街の匿名的な顔を完璧に表して」いました。

「自分はどこでもない都市に住んでいる、と彼はときどき思った。太平洋を渡り、世界の果てとして期待していた場所まで来たのに、結局自分が住んでいるのは果てではなく、中途半端に発達した、中途半端なところにある都市だった。西でも東でもない、どこから来ても終点でもない、間の都市だった」

(グレゴリー・ケズナジャット「トラジェクトリー」)

同僚のスチュワートはこの場所感覚をこう要約します。

「――アメリカにも居場所がなければ日本にも居場所がない。俺たちにあるのは、あの学校の壁の間の空間だけさ」

(同)

ブランドンが担当する上級クラスは、テキストの代わりに新聞記事を読んだり、生徒が持ち寄った話題をディスカッションしたりします。三人の生徒のうち熟年オヤジのカワムラさんはいつも会話を独占し、何かといちゃもんを付けます。マンツーマンの時間になると、人類初の月面着陸を達成したアポロ11号の日誌を読み続けます。カワムラさんが好きで選んだものでしたが、内容はブランドンにとって退屈で専門用語まで出てくるうえ、テキトーに答えるとそれでネイティブなのかと突っ込まれるので、質疑応答になるとお互いフラストレーションが溜まります。やがてカワムラさんは学校へ来なくなり、ブランドンもその後英会話学校を辞め大阪で別の職に就き、以来十年の歳月が流れました。

そして、コロナ禍のなかで相変わらずというより、いっそうどこでもない場所でかれは生きています。ただかれは、ふり返ってこう思うのです。

「日本に執着していたわけではなかったけれど、ここの文化と言葉の中で自分なりに居場所を確保できた気がした。それを手放して、海外へ出ると、たちまちまた英語の世界の中へ放り出されるはめになる。このように時間をかけて言葉を勉強して、辛うじて英語の外へ出ていくことが二度とできる保証はどこにもなかった」

(同)

これはユニークな感覚だと思います。

ふつう、ネイティブが外国語で(とりわけ小説を)書く動機は、その国や文化やそこに暮らす人びとに熱烈に恋してしまうか、異文化のはざまに生じる交通空間をあえて描きたい誘惑にかられた場合だろうと推察します。しかし主人公は日本を愛しているからではなく、進んでポストモダン的な交通空間に身を置きたいわけでもなく、ただ自国語の世界の「外」へ出たいのです。いいかえれば、その世界に無前提にアイデンティティを求めたくはないのです。

しかし選んだ外国語がたまたま日本語であるなら、その読者はとうぜんまずは日本人ということになります。ではその日本人には何を訴えたいのでしょうか。

たとえばこういう場面があります。英会話学校のマネージャーらしきダイスケという人物がブランドンにこう語る。

「私たちは世界に合わせなければなりません。そろそろグローバルマインドセットを持たないと、どんどん衰退してしまう。バブル時代みたいに、日本特有のガラパゴスのやりかたがまかり通る時代はもはや終わっています。そうでしょう?」

(同)

作者はブランドンの内心をこう描きます。

「バブルとかガラパゴスとかは一体何の話なんだろう。ブランドンはどこかの島の沼に座り込んでいるゾウガメを思い浮かべた」

(同)

あるいは日本語の「責任」と英語の「responsibility」とは異なる概念だと作中で言われていますが、その通りであることは日本の政治家たちの言動をみればわかりますよね。

またあるいは、

「ブランドンが日本語を使おうとすると、相手が話したがるのは、時事問題でもなく、季節の移ろいでもない。彼らが要求してくるのは新しい言葉でもない。むしろすでに知っている情報を承認してほしいという思いが伝わってくる。

日本について、どう思いますか。変わった文化じゃないですか。日本語のこと、難しくありませんか」

(同)

このような「外国人」からの指摘に「ふうむ」と感心してしまうのが自意識過剰な日本人特有の反応であるとわかっていて書く。でもこれ自体は、ありふれた「異文化空間」の表現です。

また同僚のレベッカが勤めて一年経ち、慣れてくると、

「彼女の存在感の半径はいささか縮んだ」

(同)

こうしたネイティブでない人の日本語表現に、ちょっぴり感心したりする。それが日本の読者です。

でもそれがどうした、ということです。グローバル幻想。ローカリズム幻想。ポストモダン幻想。それらを相対化して描くのはいいのですが、文学表現としてはそれだけでは薄い。

ケズナジャットさんがそれで終わらないのは、ひとえにカワムラさんという人物を造形したこの一点にあります。これがなかったら、本作をとり上げることもなかったでしょう。

ブランドンは英会話学校を辞めて十年経っても、カワムラさんのことを忘れていませんでした。その当時から、かれはこう感じていた。

「教室ではあんなに頑固で意地悪な発言を飛ばしていた男は、文章になると優しくて繊細に思えた。[中略]辞書を引いたり、文法を確認したりしながら書くうちにこんな落ち着いた雰囲気が出てくるのか。どちらが本物のカワムラさんか分からない」

(同)

内容は読者のためにあえて書きませんが、物語の中に散りばめられて挿入されるカワムラさんの日記の五つの断片こそは、この小説の命です。これらの断片はカワムラさんという人物の来し方の人生を、すなわち〝トラジェクトリー(軌道・軌跡)〟を縮約しています。

だからこそ、レッスンの宿題として書かせたカワムラさんの英語の日記を、ブランドンは個人的に手元に保管していて、十年後ふたたび読み返すのです。小説ではほんらい英語で書かれるところを、日本語の「ですます調」で表現しているのですが、ネイティブでない者が一所懸命習いおぼえた英文を、わざと拙い日本語で表現しているあたりは巧みです。

「こうして日記を読むのは、英会話学校をやめた夜以来だ。独特な文字がぎっしりと詰まっていた。目を通すとあちこちでいくつかの言葉が目立ってきた。月、軌道、宇宙飛行士、アポロ。カワムラさんが絶えず話したがっていた話題だ。そしてところどころ、そんな言葉の合間からまったく別のものが覗いていた。

ブランドンは一ページ目に戻り、冒頭からゆっくり読んでいった。一言ずつ、長い間聞こえなかった声がよみがえってきた」

(同)

このとき、ブランドンとカワムラさんという反発し合っていた二人は、思わず知らずその〝トラジェクトリー(軌道・軌跡)〟が交差するのです。

ケズナジャットさんの作品が訴えるのは、ひとが生きるには誰であれ、またそれが何であれ、<根>がなくてはならないということです。<根>を下ろせない者はただ立ち枯れるだけです。この作品ではそれは「言葉」です。それが文学という営為への通路でもある。問われるのは<根>をどこまで下ろしてきたかという、まさしく〝トラジェクトリー〟なのであって、その場所は宇宙だろうが名古屋だろうが英語だろうが構いません。ここに、まったく異なる人生を送ってきた者どうしが近接し、交差する契機があります。ワタシはそれを〝邂逅〟と呼んでいます。

ちなみに<根>は、地にしっかり張りついている必要なんてありません。

浮草には浮草の生があるように。

萩野篤人

■ 金魚屋 BOOK SHOP ■

■ 金魚屋 BOOK Café ■