「人はファンタジーがないと生きていけない」

彼女は言いました。

ところがこの認識、人生なんてしょせんファンタジーにすぎない、という「現実」世界への冷徹な認識の裏返しです。多くの人はしかし「その味気なさに耐えられ」ません。

「だから、幻影を幻影だと気づかれないための装置が必要」だと彼女は言います。その言葉を受けて、かれは語る。

自分の信じている幻影には価値があって意義がある。そう思い込むための装置。それが社会には縦横無尽に張り巡らされている。おっきな蜘蛛の巣みたいにあまりに精巧に密にできているから、搦めとられる側もそのことに気付かない。

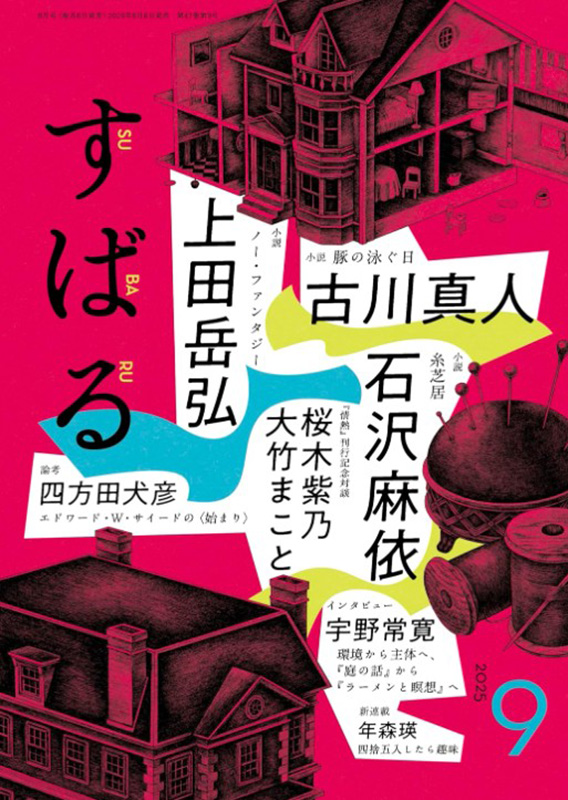

(上田岳弘「ノー・ファンタジー」)

社会というもの全体がそもそもそのような装置だともいえますね。おそらく、誰もが主人公と似たり寄ったりのことを考える時を通過します。

たいていそれは、人生に挫折したり、ひと山越えて来し方をふり返るようなとき、つまりは中年です。そしてたいてい、懐かしむ余裕はありません。クリティカルな局面、岐路に立っているときですから。かれらの得意とする語法は、「若いころは~だったな」です。語尾の「な」は、文脈によって詠嘆でも自慢でも自嘲でもありえます。

上田岳弘さんの「ノー・ファンタジー」は、そんな中年の男女が過ごすつかの間の時を切り取った短編小説です。

おなじ高校のもと同級生だった二人は、同窓会をきっかけに知り合い、深い関係になります。「知り合う」と言ったっておかしくないでしょう。それまで意識したことはなかったのですから。来し方をふり返るまでに時が満ちて、はじめて二人は出逢う。「あの頃の君ははっきり言って嫌な奴だった」と思われていた主人公は、その彼女から

でも、今の君は、いい感じよ。いい感じのくたびれ方。ちゃんと時間をかけてできた、ちゃんとしたダメージジーンズみたい。

(同)

と言われるまでに成熟(?)する。その二人が情を交わすとき、彼女は

「絞めて」

「首を」

「もっと」

と要求する。それは二人が日常を離れて「ビート」を感じる時でした。「主旋律」を日常の日々に、そこに隠れた鼓動を「ビート」になぞらえる喩は、おもしろい。

時には、ふっと、別のモードに入ることがある。

人生を音楽に例えるなら、主旋律は子供と共にある暮らしだ。その主旋律に隠れてほとんど聞こえない音が、メロディとも呼ぶことのできないわずかなビートが確かにあって、普段は聞こえないふりをしていられるが、ごくたまにそれが彼女をとらえる。

(同)

そう語るかれ自身はどうかというと、

僕の生活にはビートだけがあった。メロディーがなかった。はぎ取れるものを全部はぎとって、僕はただ、ベッドの上で布団にくるまって芋虫みたいにじっとしていた。

(同)

作者の描く世界観は、今日の日本人の成熟したある世代が抱く閉塞感を代弁しているようにも思えます。「ノー・ファンタジー」の世界の中で、じぶんなりの「ビート」を、じぶんなりの強度できざんで生きる。むき出しの味気ない現実世界と、その上に作られたまぼろしと、それぞれを横断するようにきざまれる「ビート」。それもありでしょう。でも世界はそのようにできているとは限りません。まったく異なる世界を生きるひともいます。以下はちょっとした寓話です。

「きみはぼくの夢の中の登場人物なんだ」

山田くんはいいます。

「何を寝ボケてるんだい。さっさと起きなよ」

と私は山田くんにいい、ひっぱたいて目を覚まそうとします。

でも山田くんは、

「ぼくは〝さっさと起きなよ〟と主張するきみにひっぱたかれて痛がっている夢をみているにすぎないのさ」と返すだけです。

さて、私はそう主張する山田くんを夢から覚ますことができるでしょうか。

ムリでしょう。なぜなら山田くんの主張は、かれが少々頭がいかれた人物だというより、かれ自身の他にかれの夢の世界を覗くことが原理的に不可能な場所でなされるからです。

だったら山田くん、きみは誰に向かって主張しているんだい? その夢を見ている者はきみひとりしか存在しないはずだろう? 何しろ私もそれ以外のひとも、きみの夢の世界の中の存在でしかないんだからね。それなら、きみのいう「ぼく」とか「きみ」ってのは、誰のことなんだい? そもそも「夢を見ている」という主張は、覚めて戻るべき現実があってはじめて可能じゃないのかい?

この反論はおそらくもっとも強力です。けれども「夢」に対する「現実」がはたしてどこにあるのでしょうか。「夢」から覚めるときなんて、あるのでしょうか。

ここで対比されているのはもはや「夢」と「現実」ではありません。「夢」といえどもまた「現実」のありかたのひとつであって、このときの「現実」とは、「夢」に対比された「現実」とはおのずから意味合いが異なります。これを、どちらも「げんにある」という意味で≪現実≫と表記しておきましょう。「夢」も「現実」も「げんにある」という点でおなじ≪現実≫ですから。そうすると「夢」から覚める、あるいは「現実」に目覚めるとは、「げんにある」当の≪現実≫世界の底が抜けて無へ墜ちる、つまり死をしか、意味しないでしょう。死とは、なにもかも「無い」ということですから、覚めることだってついにありません。「現実 VS. まぼろし」などという構図もただのお話のひとつにすぎないのです。

小説に戻りますが、ですから主人公のようにこの世界の本質を、

どうだっていい

ととらえ、

僕がこのまま芋虫みたいな状態でくたばったってどうだっていい、いや、僕だけでなく、誰が死のうが生きようがどうだっていい、いや、そもそも、生きようが死のうがどうだっていい、生死なんてただの状態でしかない、

(同)

そんなやりきれない思いに支配される一方で、

どうだっていいはずなのに、その真逆の感情が心の真ん中にあって、正反対の想いが僕を引き裂こうとしているようだった。

(同)

どうだっていいこの世界に抗おうとする主人公の思いは、浮かび上がることなく世界の中に沈んでいくだけでしょう。しかし他方で、かれの思いはけっして滅びることはないとも言えるのです。なぜならかれの思いは、この世界がどのようにできていようと、唯一それに内属していない、それゆえその運命にはしたがわない存在として「げんにある」からです。これは単純な事実にすぎません。このとき、どうだっていいの「どうだって」も剥がれ落ちて、何の前提も根拠もないただの「いい」だけが残ることでしょう。

この「いい」には絶望も希望もありません。どちらも虚妄です。それがわかるには、深い絶望を抜けてこなくてはなりません。そしてそれは同時に、目覚めることのない≪現実≫なのです。

萩野篤人

■ 金魚屋 BOOK SHOP ■

■ 金魚屋 BOOK Café ■