二〇一六年七月二六日。

この日は、それにゆかりやかかわりのある人たちにとって、余命が尽きてもなお、忘れることのできない日であり続けることでしょう。

いまから九年前、神奈川県相模原市の障害者施設で一九名の入所者がいのちを奪われた事件の起きた日です。

犯人・植松聖は現在、死刑囚として東京拘置所に服役中です。

この事件を他人事でないと思って追ってきた人は、かれがどのような考えから犯行に至ったのか、よくご存じと思います。

他人と意思疎通のできない重度の知的障害者は、世の中を不幸にするだけだから抹殺すべし、という植松死刑囚の主張は露骨なまでの「優性思想」にほかなりませんが、それを現実の惨劇にしてみせたことは、社会に大きな衝撃を与えました。

衝撃を与えた理由はそれだけではありません。

かれはこういう意のことを主張しました。じぶんのしたことは「優性思想」によるものではない。人種、性、信教、貧富などへのあらゆる差別的な思想や行為をじぶんは否定する。なぜならそれらはおなじ人間に対するものだから。しかし、じぶんが相手にしているのは人間ではないのだから、差別にはあたらない。むしろ正しくまっとうな行為であると。かれはそんなもの言わぬ人たちのことを「心失者」と呼び、安楽死させるべきだといいました。それどころか、こうも主張した。じぶんは、世の人びとが内心はそう思っているのに口にできない思いをことばにし、実現してみせた。それだけではないか。感謝されこそすれ、なぜ非難されるのか、と。

多くの人びとが、関係者やマスコミがかれの考えを全面的に否定したことは言うまでもありません。「心失者」というレッテルを貼っておなじ人間を差別しているのはお前のほうじゃないかと。そんな意見が大勢を占める中で、わたしたちは誰しもじぶんの懐に「内なる植松」を抱えているのに見て見ぬふりをしているのではないか、それと正面から向き合わない限り「優性思想」はいつまでも反復再生されるだろう、と考えるひともいました。

こうして事件は社会に問題を投げかけながら、その真相が明らかにならないまま時が過ぎていったのです。

この事件を文学の世界、創作の世界で俎上に乗せたこころみがあります。

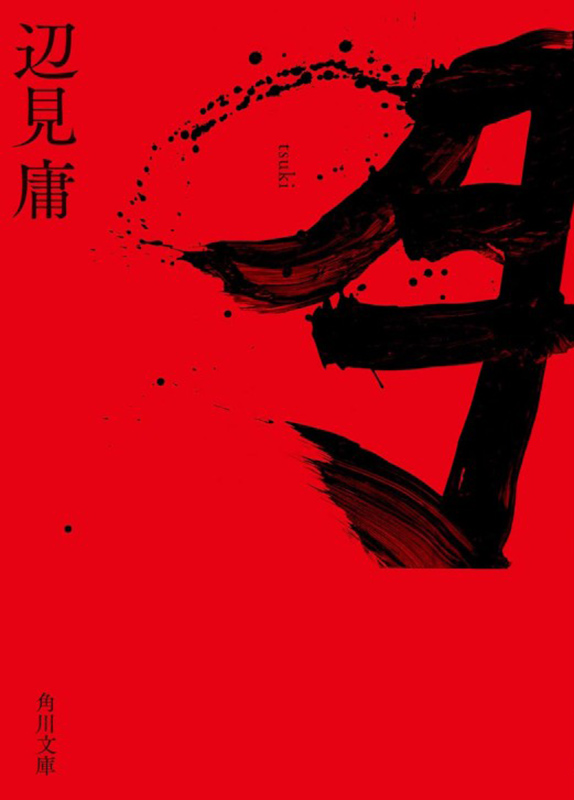

辺見庸の「月」という小説です。

作品は話題になり、映画化もされました。

「もの食う人びと」の作者が、事件を忠実にドキュメンタリー仕立てにした小説かと思って読んだ読者は、意表を突かれたことでしょう。筋立ても描写もノンフィクションとはまったく異なる手法、ある意味ではもっとも小説らしい手法で書かれているため、辺見庸ファンでなくても面食らう作品であるかもしれません。

どこが小説らしいかと言うと、この長い物語の全編が「きいちゃん」という、年齢も性別も不詳の人物の内的独白という形をとっていることです。

わたしはまだいる。在る。つづいている。なぜ、在るのか。どうして、なくなっていないのだろう。さっき在った煙のように。どうしていま消えていないのか。ふっ。たいしたことではない。在ったものが、ひきつづき、まだ在るだけのことだ。にしても、何百万回目のらくたんだろうか。かぞえない。かぞえきれない。そうなると、らくたんともいえない。はじまりでも終わりでもない、どろりとした、うす緑色の、ゼリーみたいな、とき。時。そんなもの、いらない。なくていい。ただ、すぎてゆくか、とどこおるか、くりかえすかするだけのもの。なんとなく息をしてみる。肺が、ちからなくふくらむ。安物のゴムぶくろのように。つぎに、舌を、のろのろとうごかしてみる。ふん。いちにんまえに、舌なんぞがある。

(辺見庸「月」角川文庫)

「きいちゃん」は見ることも話すことも手足を動かすこともできません。ただ「在るだけ」の存在です。「肉のかたまり」です。しかし耳は聞こえるようです。この施設でじぶんの世話をしてくれている職員のひとり、「さとくん」は「きいちゃん」に向かってこう言います。聴こえていることを「さとくん」は知りません。

「まったくね……あんたは、なんなんだい? いったい、なにから生まれてきたんだい? なんのために? ひとからかい? まさか……」

よい質問だ。さとくんはつづけた。「しんじらんない。あんた、なにしに生まれてきたんだよ……なくてもよかったろうに……」

(同)

「さとくん」のことばに、「きいちゃん」はこう反応します。

わたしにとっては、この世でさいしょかさいごの、水滴か光のひとしずくのような、かけがえのないイメージだった。なにから生まれてきたか。なくてもよかったろうに。すてきな問いかけじゃないか! うっとりしちゃう。あたしは答えようとした。舌をうごかした。のどをうねらせた。かん高い変な声をだした。しかし、そのとき、あたしが発音しようとしたのは〈ム〉だった。〈mu〉の、たった一語。〈無〉だった。

わたしは無から生まれてきた。だから、あたしは無だ。なんのために、在るのか? なぜ、いるのか? ただひたすら、無のために、だ。無にむかって……。そういおうとした。

(同)

引用したのは序盤にあたる箇所ですが、ここにこの小説の基調となる思想が示されています。それは直接的には語られませんが、相模原のあの事件への作者のアプローチであることは明らかです。おそらくは重い障害を負った人物の心に映じた世界、その内界の描写をつうじて、被害者である障害者自身の立場と、「さとくん」、つまり事件を起こした加害者の立場、そしてこの人物がそこで生きる施設を含めた外界とを、ひとつのスクリーン上に描いているのです。すべてが「きいちゃん」という一人称の語りの中に描き出されます。

これは強みにも弱みにもなりえます。すべてがこの一人称の語りにかかっているために、語りの力で読者を牽引しきることができればひとまず成功といえます。じっさい冒頭からいきなり読者を鷲掴みにし、「辺見ワールド」に引きずり込む力は相当なものです。その熱量と溢れ出るボキャブラリーの豊かさはそこらの作家にはとうてい持ちえない圧倒的なものです。その一点だけでも一読の価値があるでしょう。

しかしこの強みはそのまま弱みに転じます。そこに破綻が生じれば小説の結構自体が崩れてしまうおそれがあるからです。この作品も例外ではありません。やがて、読めば読むほどに疑問がもたげてくるのを否定できなくなるのです。

まず些末な話ですが、「きいちゃん」という命名からして私は引っかかってしまいます。特別支援学校の教諭だった山元加津子の同名作品があるからです(アリス館、中古本で入手可能)。たまさか一致しただけかもしれませんが、もしこの名作を読んでおきながらあえて「きいちゃん」と名づけたのだったら、そのセンスを私は疑います。

疑問はもちろん、そんなことではありません。いったいこの文章は「きいちゃん」が語っているのかそれとも作者が語っているのか。ひらかなを多用するわりには、きわめて高度な認識力を披露し、専門知識と固有名詞をこれでもかと濫用する――ひけらかしている、と私は言いたくなります。

いわゆる先天性翼状頸というやつで、皮膚に皺やたるみがある。[中略]英語では〈webbing neck〉または〈webbed neck〉か。だれが、どんな魂胆で、命名したのだろう。そう名づけるときに、なにがしかのとまどいはなかったのだろうか。畏れはなかったのだろうか。[中略]えっ、にんげんの首を形容するのに、〈水かき状の首〉だというのか。どういう神経なのだろう。学問ではこうした呼称がゆるされるのか。倫理的に。これは、しかし、倫理的なもんだいだろうか。

(同)

この箇所に限らず、随所でみられるこうした表現はもはや「きいちゃん」自身の台詞ではなく、作者自身の語りにほかなりません。

そもそも「きいちゃん」は話すことができません。話そうとすれば他人には奇声にしか聴こえない。これは作者自身の設定です。もちろん見えず、話せず、四肢が失われていても、きわめて高度な知性や精神性の持ち主であるような人物は、この世に少なからず実在します。しかしかれらは、相模原の事件の被害者たちとその家族と犯人とをめぐる世界に、何の関係があるというのでしょう。これは曲がりなりにも小説です。「きいちゃん」がどうしてレヴィナスなんぞ、しかもわざわざ注まで付けて引用する小説的必然性があるのでしょう。

そうじゃないよ、たとえ重度の知的障害者であっても非知であっても、かれらの思いというものが、あるはずだろう。ことばにできないかれらの内面に寄り添って、あえて言語化してみせているのがわからないのか。意訳して読者に伝えるのが作家たるものの責務であり社会的役割じゃないか。とこう反論されるでしょうか。

なるほど、たとえ小説としての結構には綻びがあろうと、そんなことなど百も承知のうえで、なおも伝えたい作者の熱い思いがある。それはこの作品から強烈に放射されています。そのために、読み進めることがもはや耐えがたいほどの疑問にとらわれずにおれない私自身を、ちっぽけな奴めと思いたくなるほどです。

けれどこの破綻は、やはり致命的なものです。

そのために小説の結構どころか、作者が真に伝えたいはずのそのもっとも重要なメッセージの核心が、決定的に誤っていると考えざるをえないのです。辺見さん、あなたはそこまで踏み込んでいったい何を訴えたいんですか? 誰に届けたいんですか? 何のために?

ひとことで言えば、この「言語化」は他者への越権でしかないということです。ことばになりえないかれら知的障害者の内面こそが、それゆえにそのまま尊重されなくてはならないのです。かれらの心がとほうもなく豊かな沃野であるか、身動きも呼吸すらもできない泥濘の中にあるかは、つねにかれらとともに生き、これからも生きたいと欲する者にしか感じ、ことばにすることができません。ですがそういうひとは、描かれないのです。

ようするにこの「月」という作品には、〈他者〉がまるで描けていないのです。

作者自身「きいちゃん」にこう語らせているではありませんか。

たぶん、存在とは痛みなのだ、とおもう。vice versa 痛みは存在そのものだ。脳だけのもんだいではない。痛みは存在の搏動である。

(同)

痛みがその人にしか感じられないように、その人の場所にはその人しか立てないのです。それがその人であるということです。誰もその人の痛みを感じることはできない。この絶対的な距離こそが「私」と〈他者〉を成り立たせるのです。

くり返しますが、作家があたかもその場所に立っているかのように想像的に語るのは勝手ですが、越権でしかありません。作者が当人を代弁しようとしたり、ましてそれを「翻訳」するなどとは、もってのほかです。第一それこそは、事件の張本人である植松聖のスタンスそのものです。

作家にできることは、〈他者〉への到達不可能性を自らの痛みとしながら、その人の場所からただその人によって語らせようと努めることだけでしょう。それが一人称の私です。もしくは、この絶対的な距離の中にあってそれでもかれの声を聴き取り、かれの声に声を重ね合わせることのできる者しか、言いかえればポリフォニーによって語りうるような人しか、原理的にありえません。それ以外は侵犯でしかないのです。

作者が登場人物を効果的に描けたと思われるのは、「きいちゃん」とおなじ入所者のひとり、「ドッテテおじさん」くらいではないでしょうか。かれが延々と文庫本で2頁半にわたってくり返す「ドッテテドッテテ」にリアリティがあるのは、それがただ事実として描かれているからで、そこに付随して語られる作者の見解(としか思えない講釈)は不要です。これに比べると、「きいちゃん」から分裂したらしい「あかぎあかえ」というキャラは、肢体の不自由な「きいちゃん」に翼をもたせて語らせようと、取って付けたように加えられたにすぎず、リアリティは「きいちゃん」同様、ありません。

さて、それでは加害者の側はどう描かれているでしょうか。

「重い入所者……かれらはなにかの役に立つことができるでしょうか。存在しなくなること以外に、なくなること以外に、どんなことができるでしょう。だれもそんなことをまじめにかんがえやしない。ぼくはかんがえました。美しいニッポンと地球のために、かんぜんな〝心失者〟にはなにができるか……。かれらは自己決定ができない。やりたくても自殺もできない。そうなると、こころざしのある他者がやってやるしかない。つまり、いなくなってもらう。消えてもらうのです。かんぜんな〝心失者〟がひとりいなくなれば、そのためについやしてきたコストを、生きるべきひとりの貧しくても健やかな〝非心失者〟のほうにまわせるじゃないですか」

(同、強調点原文)

「さとくん」のこの考え方は、かれのモデルとおぼしい植松聖のそれとほぼおなじです。というより、事件の記録を追い、植松の言動をみていけば誰にでも描けることです。ちなみに〝心失者〟とは植松が用いた造語です。

「どれほど多くのひとが、しんけんに〝心失者〟のことをじぶんとかんけいのあることとしてかんがえているでしょうか……。〝心失者〟のウンコもオシッコも涎も浴びたことのないやつらになにがわかるというのですか。[中略]だれでもにんげんらしく生きる権利があるって……。でも、〝にんげんらしい〟って、なんですかね?[中略] きれいごとは、いいたいものにいわせておけばいいんです。いっぽうで、少なくないひとびとが、ぼくを無言で支持するはずです。グッジョブ![中略]ぼくはダークヒーローになるんです……」

(同)

これも同様です。植松自身、じぶんは救世主だぜとうそぶきました。

では作者なりに犯人像を独自の視点でとらえた描写があるでしょうか。

次のような箇所はどうでしょう。

「ぼくはみつめましたよ。穴のあくほど。そうしないではいられないときが、なんかいもあったのです。そうしたら……やつらの目のなかに目があるんです。かれの目のなかの目は、なんというのか……ぼくの目でした。そのぼくの目にも、ぼくがいたのです。怖かったです、すごく……」

(同)

これはユニークな表現だと思います。「さとくん」に限らず、他者の目をつうじてはじめておのれ自身の姿を見る、そんな世界の鏡像的なありかたを示しているとも解せますし、逆に「さとくん」のように、というより作者同様、徹底して他者を欠いた目線であるとも解せます。どこまで行ってもじぶんひとりしかないことに気づいてゾッとする。そんな場面でもあるでしょう。

「夜分、ほんとうにすみません」

「あなた、こころ、ありますか?」

「ないですよね、こころ……」

「ご意思、なにかありますか?」

「自己認識、ございませんね?」

「なにも、ご意思ないのですね?」

「こころ、ありませんね?」

「かんじてないわけですね、なにも?」

「あなた、にんげんですか? に、ん、げ、ん……」

「笑わないで! おい、笑うなよ……」

音。

「グサッ」とか「ブスッ」といったありきたりの擬音を用いず、末尾に「音」の一語で表現したのは効果的です。おそらくこのようなやりとりが、被害者たちとじっさいに交わされたのでしょう。現実に起きた事実が背景にあってこそ恐怖をかきたてられる場面です。ただしこれは、「やりとり」ではあっても「対話」ではありえません。

植松聖という実在の人物、この類例をみない大量殺人犯が描き出した世界像の中に、作者は「さとくん」というキャラクター造型によって切り込んでいます。しかし、切り込んだだけではダメなのです。かれの胎内に取り込まれながら、それでもなお、かれを取り込み返すような世界像を描きえなくては植松の勝ちで、作家は敗北です。

「悪」とはいったいなにか。お前たちはほんとうにオレに反論できるのか。

それが植松という人物から問われていることです。この問いかけに対して、かれの「実像」に迫るだけでは、事件の意味も描けたことにはなりません。もちろん「月」という作品が、この事件の問いかけに応える目的で書かれたとは限りません。しかし、作品が明らかにそれをベースとしている出来事を離れ、ひとり歩きできるのでなくては、文学の意味などあろうはずもありません。作者は「とっくにできているよ」と言いたいでしょうけど、ほんとうにそう言えるためには、当の出来事を突き抜けてそのさらに先まで行かなくてはなりません。それは辺見さんが考えるほどたやすいことではありません。

ではそう言うおまえはどうなのだ、と問い返されるでしょうか。

これだけ答えておきましょう。

植松というひとりの若者に巣食った「悪」は、やがて「パンドラの箱」を開くに至りました。これはつまり、思想的な伝染力をもつという意味です。誰もが第二、第三の植松になりうるということです。しかしその核心部は、なお潜在性の次元に止まっています。不徹底で不完全です。だからじぶんは「正しい」のだ、人類に貢献したのだと無用の釈明までしてしまう。そこがかれの弱さであり、それゆえかれの内面にこれ以上いくら迫ろうとも、「悪」の高みには到達しえないでしょう。

かたや、障害の子とともにこれからもなお生きたいと欲する者は、どこへ行ってしまったんでしょうか。作家はなぜ描かないのでしょう? 想像力がそこまでおよばなかったんでしょうか。その者はただ愛するがゆえに、わが子を葬り去らなくてはならないジレンマに置かれ続けているのです。犯人、被害者、そして被害者を愛しかつ憎む者。この三角形によって問題の本質は構成されており、どの辺を欠いても本質ではありえません。

この問題をはじめて問題として俎上に上げたのはキルケゴールですが、かれを俟たずとも、わたしたちはみな「創世記」にしるされたアブラハムの末裔なのです。

萩野篤人

■ 金魚屋 BOOK SHOP ■

■ 金魚屋 BOOK Café ■