自由詩は現代詩以降の新たな詩のヴィジョンを見出せずに苦しんでいる。その大きな理由の一つは20世紀詩の2大潮流である戦後詩、現代詩の総括が十全に行われなかったことにある。21世紀自由詩の確実な基盤作りのために、池上晴之と鶴山裕司が自由詩という枠にとらわれず、詩表現の大局から一方の極である戦後詩を詩人ごとに詳細に読み解く。

自由詩は現代詩以降の新たな詩のヴィジョンを見出せずに苦しんでいる。その大きな理由の一つは20世紀詩の2大潮流である戦後詩、現代詩の総括が十全に行われなかったことにある。21世紀自由詩の確実な基盤作りのために、池上晴之と鶴山裕司が自由詩という枠にとらわれず、詩表現の大局から一方の極である戦後詩を詩人ごとに詳細に読み解く。

by 金魚屋編集部

池上晴之(いけがみ・はるゆき)

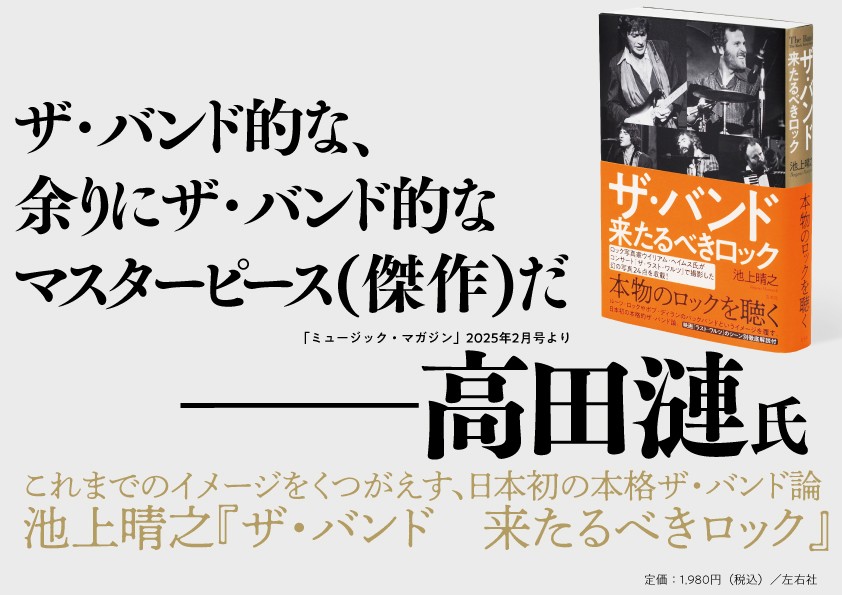

一九六一年、東京都生まれ。慶應義塾大学文学部仏文科卒。批評家。編集者として医学、哲学、文学をはじめ幅広い分野の雑誌および書籍の制作に携わる。著書に、文学金魚で連載した「いつの日か、ロックはザ・バンドのものとなるだろう」に書き下ろしを加えた『ザ・バンド 来たるべきロック』(左右社)。

鶴山裕司(つるやま ゆうじ)

一九六一年、富山県生まれ。明治大学文学部仏文科卒。詩人、小説家、批評家。詩集『東方の書』『国書』(力の詩篇連作)、『おこりんぼうの王様』『聖遠耳』、評論集『夏目漱石論―現代文学の創出』『正岡子規論―日本文学の原像』(日本近代文学の言語像シリーズ)、『詩人について―吉岡実論』『洗濯船の個人的研究』など。

■茨木のり子と石垣りん■

池上 黒田三郎の詩は現在あまり読まれなくなってしまったのに、茨木のり子の詩は、どうして今でも人気があるんですか。

鶴山 それをテーマにしましょう(笑)。さっき世の中の半分は女性だという当たり前のことを言いましたが、茨木さんの詩の読者の大半が女性なのは間違いない。茨木のり子を理解できなければ世の中の半分を占める女性の詩の好みを理解できないことになる。また左川ちかは過大評価だという意味のことも言いました。左川を持ち上げる人は男性が多い。つまり理論好きで頭でっかちの男が左川を好む傾向がある。しかし女性で彼女の詩をいいと言う人は少ない。

また新体詩の牙城だった「早稲田文学」などを調べれば単発的に詩を書いた女性はいるでしょうが明治大正時代の本格的女性詩人は本当に少ない。短歌は男性より女性の方が目立つくらいで与謝野晶子、原阿佐緒、三ヶ島葭子、柳原白蓮、斎藤史さんなど綺羅星のような女流歌人がいます。女流俳人も中村汀女、星野立子、杉田久女、長谷川かな女、橋本多佳子、三橋鷹女さんなどがいる。歴史が浅いことが影響しているにせよ、自由詩で数少ない女流詩人を探し出して強引に評価するよりなぜ明治大正期に女流詩人が少ないのかを考えた方がいいと思います。

短歌・俳句に興味を持つ男の詩人はそれなりにいますが茨木・石垣はもちろんそれ以降でも短歌・俳句に深入りした女性詩人はほとんどいません。他ジャンルなら小説に興味が向かう。日帝時代を含む伝統詩に背を向けたというより最初から詩型・内容両面で制約を嫌う女性が自由詩という表現を選択していることが多いんじゃないかな。その理由は様々。それぞれの詩人が独自のテーマや問題意識を抱えている。女性詩人の系譜は追えますが男の詩のように「荒地」派といったグループはほとんどないと思います。

わたしが一番きれいだったとき

街々はがらがら崩れていって

とんでもないところから

青空なんかが見えたりした

わたしが一番きれいだったとき

まわりの人達が沢山死んだ

工場で 海で 名もない島で

わたしはおしゃれのきっかけを落してしまった

わたしが一番きれいだったとき

だれもやさしい贈物を捧げてはくれなかった

男たちは挙手の礼しか知らなくて

きれいな眼差だけを残し皆発っていった

(中略)

わたしが一番きれいだったとき

わたしはとてもふしあわせ

わたしはとてもとんちんかん

わたしはめっぽうさびしかった

だから決めた できれば長生きすることに

年とってから凄く美しい絵を描いた

フランスのルオー爺さんのように

ね

茨木のり子はほとんどこの「わたしが一番きれいだったとき」という詩一篇で戦後詩人として認知されています。この詩には戦争への怒りと嫌悪が表現されている。「わたしはとてもとんちんかん」とあるように茨木さんは無邪気な銃後の少女だった。「はたちが敗戦」というエッセイで女学校で分列行進の訓練があり中隊長に選ばれて号令と指揮を執ったと書いています。「いっぱしの軍国少女になりおおせていたと思う」と。

「わたしが一番きれいだったとき」を一昔前の左翼はシリアスな戦後詩として捉えた。「わたしが一番きれいだったとき/まわりの人達が沢山死んだ」といった詩行にストレスを置いた。でも別の読み方もある。茨木さんは大変な美人だったから戦争がなかったらもっとおしゃれできて男の子にもチヤホヤされたのにという思いはあったでしょう。でも臆面もなく自分は美人だとかキレイだと言う人ではない。

詩の末尾、つまり茨木さんが最も強調したかったのは「だから決めた できれば長生きすることに/年とってから凄く美しい絵を描いた/フランスのルオー爺さんのように/ね」です。この詩行には含み笑いのようなものがある。戦争で損したんだから長生きして楽しまなくっちゃということです。茨木さんはこの詩をちょっと怒りながら軽い気持ちで書いたのではないか。全詩を通読してもそう思います。社会批判的視線は生涯お持ちでしたが決して後ろ向きではなく向日的な生の肯定が茨木詩の一貫した特徴です。

池上 なるほど。確かにこれまで取り上げてきた「荒地」派の戦後詩人には、こういう詩の終わり方はできないですよね。明らかに「荒地」派的な戦後詩とは違います。この詩は一九五八年に刊行された第二詩集『見えない配達夫』に収められていますが、いま読んでも生き生きしていて、代表作と言っていいでしょうね。

茨木のり子の戦後詩には、もう一篇、よく知られている「根府川の海」という作品がありますよね。

根府川

東海道の小駅

赤いカンナの咲いている駅

たっぷり栄養のある

大きな花の向うに

いつまでもまっさおな海がひろがっていた

中尉との恋の話をきかされながら

友と二人ここを通ったことがあった

あふれるような青春を

リュックにつめこみ

動員令をポケットに

ゆれられていったこともある

燃えさかる東京をあとに

ネープルの花の白かったふるさとへ

たどりつくときも

あなたは在った

丈高いカンナの海よ

おだやかな相模の海よ

沖に光る波のひとひら

ああそんなかがやきに似た

十代の歳月

風船のように消えた

無知で純粋で徒労だった歳月

うしなわれたたった一つの海賊箱

ほっそりと

蒼く

国をだきしめて

眉をあげていた

菜ッパ服時代の小さいあたしを

根府川の海よ

忘れはしないだろう?

女の年齢をましながら

ふたたび私は通過する

あれから八年

ひたすらに不敵なこころを育て

海よ

あなたのように

あらぬ方を眺めながら……。

この詩は一九五五年、茨木のり子が二十九歳の時に刊行した第一詩集『対話』に収載されています。ぼくは、この作品が茨木のり子の詩ではいちばん好きです。戦中の青春時代を追憶する抒情的な詩かと思わせながら、実は「女の年齢をましながら/ふたたび私は通過する/あれから八年/ひたすらに不敵なこころを育て」という詩行が茨木のり子の真骨頂で、繊細な感性としたたかな強さが同居しているところが、この作品をすぐれた戦後詩にしているのだと思います。解釈するよりも、詩として味わっていただきたい作品ですね。

だけど、興味深いのは、この詩は十分くらいでちゃらちゃらと書いたと茨木のり子は言っているんですよ(「櫂」小史)。吉本隆明が「言葉で書いているのではなくて、人格で書いている」「この人の持っている人間性そのものが、じかに表現に出ている」と茨木のり子について論じていますけれど(『詩の力』)、「根府川の海」や「わたしが一番きれいだったとき」を読むと、天性の詩人の作品だと言ってもいいくらいナチュラルに書かれているし、読む人の心にすっと入ってきます。茨木のり子の詩がいまでも多くの人に読まれていて人気がある理由は、さっき鶴山さんがおっしゃった「向日的な生の肯定」ということと、このナチュラルな人間性の魅力にあるのでしょうね。

あと、中桐雅夫篇で取り上げた彼の「海」という詩にも根府川の海が出てきましたが、図らずも二つのすぐれた戦後詩に同じ相模の海が描かれているわけです。小池光さんの短歌に「「さねさし」の欠け一音のふかさゆゑ相模はあをき海原のくに」という作品があるのですけれど、根府川駅の辺りから見る相模湾の青い海はとても印象に残るんですよね。

ちなみに小田原周辺は戦争末期に連日空襲を受けて、根府川駅のホームの柱には米軍機からの機銃掃射の弾痕が残っているそうです。

鶴山 大正生まれの茨木・石垣以降の戦中派女性詩人はあまり戦争批判詩を書いていません。ただ茨木さんより石垣さんの方が過激なんだな。彼女の方が「荒地」派に近い。

人は

その時が来たのだ、という

雪崩のおこるのは

雪崩の季節がきたため と。

武装を捨てた頃の

あの永世の誓いや心の平静

世界の国々の権力や争いをそとにした

つつましい民族の冬ごもりは

色々な不自由があっても

また良いものであった。

平和

永遠の平和

平和一色の銀世界

そうだ、平和という言葉が

この狭くなった日本の国土に

粉雪のように舞い

どっさり降り積っていた。

(中略)

降り積った雪の下には

もうちいさく 野心や、いつわりや

欲望の芽がかくされていて

〝すべてがそうなってきたのだから

仕方がない〟というひとつの言葉が

遠い嶺のあたりでころげ出すと

もう他の雪をさそって

しかたがない、しかたがない

しかたがない

と、落ちてくる。

ああ あの雪崩、

あの言葉の

だんだん勢いづき

次第に拡がってくるのが

それが近づいてくるのが

私にはきこえる

私にはきこえる。

(一九五一・一)

第一詩集『私の前にある鍋とお釜と燃える火と』収録の「雪崩のとき」という詩です。石垣さんはこの詩集で詩を書いた年月日を作品の最後に置いている。

彼女は昭和二十六年(一九五一年)に早くも日本が戦争の傷を忘れ〝すべてがそうなってきたのだから仕方がない〟と嘯きながら再び軍備を含む再建という利己主義の道を歩み始めたのを冷たい目で見つめている。一方で詩集タイトルが『私の前にある鍋とお釜と燃える火と』であるように黒田三郎と同様、生活に肉体的思想を置いた人だった。高い知性と鋭い感受性をお持ちだった。また茨木のり子と比べれば石垣さんの詩には明確な型がある。三好豊一郎と同じく全著作集が出ていない詩人ですがもっと評価されていいと思います。

池上 うーん、ぼくは石垣りんは、「荒地」派に近いとは思っていないんですけどね。十四歳で事務見習いとして日本興行銀行に入って定年まで勤めた人で、大変な苦労をして働きながら詩を書き続けたことは立派だと思いますけれど、詩法も思想も素朴だし、少なくとも初期の詩は文学的にはいわゆる職場サークル系じゃないかなぁ。

鶴山 終戦直後は労働組合が盛んで石垣さんは職場の組合書記局に呼ばれて明日は広島の原爆記念日だから、壁新聞に写真といっしょに掲載する詩を書いて欲しいと頼まれて「挨拶――原爆の写真によせて」という詩を書いた。

あ、

この焼けただれた顔は

一九四五年八月六日

その時広島にいた人

二五万の焼けただれのひとつ

すでに此の世にないもの

とはいえ

友よ

向き合った互の顔を

も一度見直そう

戦火の跡もとどめぬ

すこやかな今日の顔

すがすがしい朝の顔を

(中略)

一九四五年八月六日の朝

一瞬にして死んだ二五万人の人すべて

いま在る

あなたの如く 私の如く

やすらかに 美しく 油断していた。

(一九五二・八)

この詩を石垣さんは就業時間中の一時間ほどで書いたと回想しています。大変な能力です。だけど石垣さんの詩のバックグラウンドはよくわからない。恐らく独学です。

石垣さんの家庭は複雑で年老いた半身不随のお父さんと義母、それに障害のある弟を彼女一人が働いて支えていた。辞めたくても仕事を辞められなかった。その怨嗟を詩で表現していますが一方で仕方がない、それが当然なのだとも書いている。生涯独身でしたが詩を読んでも石垣さんの孤独感は深い。石垣さんや黒田三郎の詩を読むと戦後の市民がどのような暮らしをしてどんな鬱屈を抱えていたのか端的にわかります。それも詩の効用だな。

茨木さんには「りゅうりぇんれんの物語」という長篇詩があります。あまり知られていませんが昭和十九年(一九四四年)に中国人の劉連仁という農民が山東省で日本軍に捕縛された。強制連行されて北海道で炭鉱夫として労働させられたのですが脱走して戦後の三十三年(五八年)まで十四年間も逃げ回っていたという実話を題材にした詩です。茨木さんには『韓国現代詩選』という仕事もあります。

茨木さんは『ハングルへの旅』という本で「「韓国語を習っています」/と、ひとたび口にすると、ひとびとの間にたちどころに現れる反応は、判で押したように決まっている。/「また、どうしたわけで?」/「動機は何ですか?」」と聞かれると書いています。英語やフランス語ならそんなこと聞かれないのに、と。

今は韓流ブームですが茨木さんがハングルを学び始めた昭和五十一年(一九七六年)当時はそんな感じだった。韓国に興味を持った理由は複数ですが戦後の自虐史観がうっすら感じ取れます。ただ茨木さんの場合それは強くない。「りゅうりぇんれんの物語」にしても〝酷い目にあわせてごめんね〟という感じですし韓国の詩人たちと交流し韓国文化に親しむと興味はすぐに料理や文化に向かってゆく。石垣さんには「友よ/向き合った互の顔を/も一度見直そう」という対社会思想がありましたが茨木さんは政治思想と無縁の人だった。

池上 茨木のり子の父親は医師でしたが、彼女が二十三歳の時に結婚した人も医師です。茨木のり子は薬剤師の資格は持っていたけれど、職業として使うことはありませんでした。いわゆる「職業婦人」だった石垣りんとはだいぶ生活環境が違いますね。

茨木のり子は二〇〇六年に七十八歳で亡くなりましたが、翌年に刊行された最後の詩集『歳月』を読むと、茨木のり子の生涯のテーマは彼女が四十九歳の時に亡くなった愛する夫との生活だったのではないかと思えます。後藤正治さんは『清冽 詩人茨木のり子の肖像』で、「(韓国語の)講座に通いはじめたのは夫・三浦安信を喪って一年後である。一人暮らしの寂しさを紛らわすために語学を学ぶという動機は確かにあった」と書いています。

鶴山 茨木さんは同人誌詩「櫂」について「「荒地」や「列島」が表現し残したものを、埋めようという、本能的な衝動のようなものは、皆に共通にあったような気がしてならない」(「櫂」小史)と書いています。それはその通りで「櫂」は新たな抒情派、生活詩派だった。

ただ男の詩人たちはやっぱりどこかで戦後詩や現代詩の思想や技法に囚われていた。それがけっこう長く尾を引いた。茨木さんにはそれがない。戦争体験と終戦時の虚脱が出発点になった人で戦後詩を書いたけどじょじょに好きなことを好きに書いてゆくようになる。

茨木のり子の詩はまったく普通。第一詩集『対話』にはモダニズムっぽい書き方の詩がけっこうあるけど第二詩集『見えない配達夫』あたりから茨木のり子らしくなってゆく。日々の生活で起こったこと思ったことを淡々と書くようになる。

池上 ぼくは『見えない配達夫』(一九五八年)以降の「茨木のり子らしい」詩にはあまり魅力を感じないんですよね。『対話』に収載されている詩には内省的な作品もあるし、おもしろいと思うのですけれど。

単調なくらしに耐えること

雨だれのように単調な……

恋人どうしのキスを

こころして成熟させること

一生を賭けても食べ飽きない

おいしい南の果物のように

(中略)

ひとびとは探索しなければならない

山師のように 執拗に

〈埋没されてあるもの〉を

ひとりにだけふさわしく用意された

〈生の意味〉を

それらはたぶん

おそろしいものを含んでいるだろう

酩酊の銃を取るよりはるかに!

耐えきれず人は攫む

贋金をつかむように

むなしく流通するものを攫む

内部からいつもくさってくる桃、平和

日々に失格し

日々に脱落する悪たれによって

世界は

壊滅の夢にさらされてやまない。

「内部からくさる桃」という詩です。後年の詩ほどわかりやすくないですけれど、表現に陰影があって、ちょっと謎めいたところもあります。

鶴山 『対話』は行分けと観念の持っていき方にムリがあって僕はあまり評価しないんだ。

駅のベンチに腰かける

小さな都会の 夕暮の

人参と缶詰とセロリで重い

買物籠をよせ

ゆききする人を眺める

悲哀を蛍のように包み家路をいそぐ老人

カタカタと饐えた弁当箱を鳴らし

電車にとびのる若い人夫

切りたてのダリア 郵便局の娘

「或る日の詩」の冒頭なんですが典型的なモダニズム詩の書き方です。ブツブツ行を切って関係あるようでないような事物を並べて観念を高く飛ばそうとする。だけどたいてい上手くいかない。この詩の末尾は「いい手紙を書くつもりで/ペンは/いつのまにか/酷薄な文句を生んでいる。」です。遠い所から始めたんだけど着地点は平板。この詩に比べると同じ『対話』の詩でも「もつと強く」の方がいい。

もつと強く願つていいのだ

わたしたちは明石の鯛がたべたいと

もつと強く願つていいのだ

わたしたちは幾種類ものジヤムが

いつも食卓にあるようにと

もつと強く願つていいのだ

わたしたちは朝日の射すあかるい台所が

ほしいと

(中略)

女がほしければ奪うのもいいのだ

男がほしければ奪うのもいいのだ

ああ わたしたちが

もつともつと貪婪にならないかぎり

なにごとも始りはしないのだ。

戦後社会批判の文脈でも読めますがもっとおいしい物を食べたい、明るく使い勝手のいい台所が欲しいといった具体的欲望の方が強い。女性詩人には「荒地」や「列島」といった詩派グループはないわけだけど〝根源的生命力〟というテーマは通底しています。食べることはもちろん生きる力ですね。

今は第一期SNS全盛期で〝わたしはみんなと違う〟のマイノリティの声の方が響きやすい時代ですが茨木のり子的な欲張りに楽しみ前向きに生きる姿勢に共感する女性は多いと思います。茨木さんが今でも特に女性読者に人気がある理由でしょうね。

■詩集『歳月』について■

池上 一方で、岩波文庫の谷川俊太郎選『茨木のり子詩集』の序文を読むと、谷川俊太郎は「茨木さんの詩業は、亡くなった後に公にされた『歳月』によって成就したと私は考えています。それまでの作のうちにも幾多の秀作がありますが、それはどちらかと言えば読者の知性に訴えるものが多く、むしろ茨木さんのうちなる散文精神が詩の形を借りていたというふうに私には見えます」とか、「有名な「わたしが一番きれいだったとき」の、第五、第六、最終節はないほうがいい」とまで書いていて、意外というか、びっくりしました(「初々しさ」)。確かに茨木のり子の詩は散文的で、抒情詩と言えるのかどうかは微妙なところもありますけれどね。

鶴山 生活詩と言った方がいいかもしれません。生きること自体が思想であるといった詩ですね。

谷川さんが書いておられることはよく分かります。谷川さんはファッションも含めてスタイリッシュな方だったから。ほぼ夏はTシャツ、冬はとっくりセーターだった(笑)。詩もスタイリッシュに変化しています。

一生の間に詩の書き方が変わった詩人は偉大なんだけど、谷川さんは最低でも二回は大きく変わっている。最初は同時刊行の『夜中に台所でぼくはきみに話しかけたかった』と『定義』のあたりです。ハッキリ現代詩を書いた。現代詩を書く詩人で抒情詩を手がけた詩人は皆無ですが谷川さんは優れた抒情詩人でありながら質の高い現代詩を書いた。それから『よしなしうた』の時代ですね。『わらべうた』から童謡のような詩は書いていましたが効果的にペルソナ手法を使って単純で複雑な詩を書くようになった。谷川さんは〝詩の書法〟を変化させることでそれまでと違う質の作品を生み出した。ただこれは男の詩人の専売特許と言っていいところがある。

「荒地」派や「列島」派と呼ばれることがあるように男の詩人は書法(型)を決めて詩を書くことが多い。一度書法を決めるとたいてい生涯変わらない、その書き方から逃れられない詩人がほとんどです。それは戦後詩人も現代詩の詩人も同じです。

谷川さんは決してそんなことは仰らなかったですがあれだけ詩人としての能力の高い方ですから「現代詩手帖」などの詩壇ジャーナリズムが戦後詩や現代詩偏重であることに不満だったでしょうね。谷川詩の変化には彼独自の書法で戦後詩や現代詩に対抗しようという意図もあったと思います。抒情詩人ですから繊細な女性的感性をお持ちでしたが一方で男性的なスタイリッシュな詩の系譜にも属していた。谷川さんから見れば茨木さんの詩にはスタイルがない。グズグズ。でも淡々と流れる散文的な日常をお化粧やファッションを変えるように彩る詩を好む女性読者は多い。女は毎日じーっと鏡で自分の顔を見てるんだ。ひげ剃りの時くらいしか鏡を見ない男とは違う(笑)。

小川洋子さんの小説に『薬指の標本』があります。女性に絶大な人気がある。一時期女子中学生の間で梨木香歩さんのジブリ的ファンタジー小説『西の魔女が死んだ』が非常によく読まれていましたが『薬指の標本』は大人の女性が愛読者層です。でもこの小説をいいと言う男の読者はほぼ皆無なんだな。『薬指の標本』はフランスで女性監督ディアーヌ・ベルトランさんによって映画化されましたから国境を越えて女性たちに愛された。

ジェンダーでも生物学的性差のせいでもなんでもいいんですが、とにかく金井美恵子『愛の生活』あたりから始まって江國香織や川上弘美さん、『文学とセクシュアリティ』の小原眞紀子らまで続くエクリチュール・フェミニン文学に男はめっぽう弱い。台所でお母さんが子供たちに囁く言葉や街角で女性たちが交わす世間話などは大文字の文学ではなく浮かんでは消えてゆく言葉なんですが、そういった言葉、エクリチュールを表現した文学です。男はたいていそんな文学をうまく理解できない。だけど今の文学の読者の多くは女性なんだから特に男性作家はもっと女流文学に敏感になった方がいいと思います。

石垣さんは生涯詩集四冊で茨木さんは十冊です。石垣詩の方が遙かに完成度が高い。詩一篇取り上げても詩集のまとめ方から言っても石垣さんの方が上。しかし息苦しい。それに対して茨木さんは自在。悪く言えばグズグズ。年齢を重ねるごとに水のように流れ変化してゆく。

これも最近のフェミニズム思想からは批判されるでしょうが、男は三十歲くらいになって肉体と精神が完成するとあとはあまり変わらない。寂しく立ち枯れてゆくだけ(笑)。それに対して女性には春夏秋冬の四季がある。茨木詩の魅力はそういうところにもあるでしょうね。この魅力を感受できる読者は女性が多い。特に文学ではこれは明確な武器なんだ。

池上 あぁ、なるほど。茨木のり子の『歳月』のテーマはまさに〝愛の生活〟だものね。でも茨木のり子が人気があるのは、詩人としてスタイリッシュでカッコいいこともあるんじゃないかな。『茨木のり子の家』という本に掲載されている谷川俊太郎が撮影したタバコを吸っているポートレートなんか、カッコいいよね。ルッキズムと言われそうだけど……。

鶴山 お目にかかったことはないですが、著作を読んでいると美人だけど意外とべらんめぇで男っぽいあっさりした人だったのではないかと思います。

池上 この本は茨木のり子が住んでいた家の写真がメインなんですけれど、ちょっとヨーロッパ風のモダンでスタイリッシュなライフスタイルです。

鶴山 茨木さんは生活が表現の基盤だからそこまで読者の視線が届き、テキストを補完するように読まれることはあるでしょうね。

YouTubeの人気コンテンツに「料理研究家リュウジのバズレシピ」があってね。二日酔いの朝に男がちゃちゃっと作る「虚無レシピ」などが人気です。史上最高にうまい卵かけご飯とか。料理スタジオも殺風景でカセットコンロ一つで調理しています。手間暇かけずにおいしい料理を作れるレシピだから料理好きの女性にも人気なんだけど、女性料理研究家だとやっぱりリュウジさんのようにはいかないと思う。

女性料理研究家の場合は素敵なキッチンと便利な台所用品、それに化粧や髪型、ファッションなども見られて(読まれて)しまうと思う。女性たちがいいなぁと思うような生活空間から生み出されるお料理ですね。栗原はるみさんとかのレシピ本とかがそうだな。平野レミさんのような方もいらっしゃるけど(笑)。最近はルッキズムもレイシズムと同じような差別だという風潮があるけどキレイな女が好きなのは男よりむしろ女性の方じゃないのかなって思う時があるよ。

池上 谷川俊太郎が評価している『歳月』ですけれど、これは愛と死をテーマにしたすばらしい抒情詩集ですね。亡くなった夫への愛情を、性愛的な部分まで含めて包み隠さず表現しています。

セクスには

死の匂いがある

新婚の夜のけだるさのなか

わたしは思わず呟いた

どちらが先に逝くのかしら

わたしとあなたと

そんなことは考えないでおこう

医師らしくもなかったあなたの答

なるべく考えないで二十五年

銀婚の日もすぎて 遂に来てしまった

その時が

生木を裂くように

「その時」という詩です。黒田三郎の『ひとりの女に』は夫婦の性愛までは書いていませんし、こういう詩集はちょっと他にはないような気がします。茨木のり子は自分が生きている間には発表したくなかったようですね。

鶴山 『歳月』には「「Y」の箱」という詩集草稿を編集した茨木のり子甥の宮崎治さんの後記があります。Yは夫の三浦安信さんのことです。最後まで詩を足したり順番を入れ替えたりしていたようですが茨木さんの詩集では最も数の多い四十篇の詩稿が「Y」の箱の中に入っていた。自分の死後に刊行されることを予期して準備していたんでしょうね。

ふわりとした重み

からだのあちらこちらに

刻されるあなたのしるし

ゆっくりと

新婚の日々よりも焦らずに

おだやかに

執拗に

わたくしの全身を浸してくる

この世ならぬ充足感

のびのびとからだをひらいて

受け入れて

じぶんの声にふと目覚める

隣のベッドはからっぽなのに

あなたの気配はあまねく満ちて

音楽のようなものさえ鳴りいだす

余韻

夢ともうつつともしれず

からだに残ったものは

哀しいまでの清らかさ

やおら身を起し

数えれば 四十九日が明日という夜

あなたらしい挨拶でした

千万の思いをこめて

無言で

どうして受けとめずにいられましょう

愛されていることを

これが別れなのか

始まりなのかも

わからずに

「夢」という詩です。エロチックですがしんみりしてしまいますね。茨木さんは金子光晴に私淑していた。『歳月』にも「あなたが逝った五月/一月あとの六月に/金子光晴さんが逝きました/健脚の金子さんはきっと追いついたでしょう」で始まる「道づれ」という詩があります。「金子光晴―その言葉たち」という優れた評論も書いている。

茨木さんは金子さんが詩集『若葉のうた』で妻子を詠っていることを踏まえて「私には子も孫もないが、夫が一人居るから我が背の三十篇でも書いてみたらどうなのと自問してみるが、とてもできない。含羞もあるが、好みの問題でもあるのだが、ぬけぬけとそんなものを書いて……という世間の、というか、詩の世界での通念が邪魔だてをしているところが大きかろうと思う」と書いています。しかし茨木さんは「ぬけぬけと」『歳月』を書き残した。

茨木さんは金子光晴論で「全体性への志向というならば、それは金子光晴によって、より完全に果されつつあるということにはなりはしないだろうか」「徴兵拒否の詩にしても、子息乾を通してであったから、こちらの胸に突きささるのだし、反戦の数々も観念でのみ書かれていたら、いま受けとるような感銘を持ちえていたかどうか。金子光晴の抵抗は何かの特殊で偉大な思想に依ったのではなく、拠点はマイホーム主義であり、生きのびる思想であったのだ」と書いています。

酒乱でしたが黒田三郎はマイホームパパでした。金子さんも森三千代との三角関係や彼の女出入りetc.が有名ですが基本マイホームパパだった。茨木さんは生活を肉体的に思想化しなければ詩の表現は強くならないことを金子さんから学んだと思います。また晩年の金子詩について「まるで詩語というものを見出せない」と書いている。「なじみ深いおまんこさんに言ふ/サンキュー・ベリマッチを。」(『愛情46』)といった詩を書いた人ですから(笑)。茨木詩のスタイルのなさや散文的平板さは金子光晴に倣ったというか免罪符にした面があるのではないか。

茨木さんが金子さんに私淑したのは象徴的です。金子さんは表面的に見るとエロジジイです(笑)。しかし茨木さんは何度も自宅に訪ねていくほど金子さんに傾倒した。荒木経惟さんが公権力から猥褻写真家として目の敵にされていた時期に田辺聖子さんや富岡多恵子さんらが絶大な支持を寄せたのに似ています。彼女たちは荒木さんの写真が男性的エロではなく美しくも残酷な剥き出しの生の肯定であることを敏感に見抜いていた。茨木さんの金子光晴私淑にも同じことが言えると思います。

ただ三好豊一郎篇で言いましたが蒼白い顔のモダニストは尾形亀之助、金子光晴、高橋新吉、草野心平といった詩人たちが一番苦手なんだな。ここに茨木さんが評伝を書いた山之口貘を加えてもいい。プロレタリアや生活派と呼ばれますが尾形亀之助は高等遊民で金子光晴はコスモポリタンの超インテリでしたからどれもしっくり来ないんですが。

池上 茨木のり子が「絶品の詩」と言っている山之口貘の作品があります。

あれを読んだか

これを読んだかと

さんざん無学にされてしまった揚句

ぼくはその人にいった

しかしヴァレリーさんでも

ぼくのなんぞ

読んでない筈だ

「博学と無学」というタイトルの詩ですけれど、こういう作品を読むと反知識人という意味で「反知性派」と言ってみたくなりますね。

鶴山 ああそうですね。うまいこと言う(笑)。

池上 だけどヨーロッパはもちろんアメリカにも、こういう反知性派の文学者はいないんじゃないですか。

鶴山 アメリカ人は儲からないことをやらないから金にならない文学者はバカで、反知性派の愚か者かもよ。

池上 でも日本の反知性派とは違うでしょう。

鶴山 そうですね。〝大愚は大賢に通じる〟と言うとほとんどの日本人はフンと鼻を鳴らすでしょうが、高橋新吉さんに典型的なように反知性派には東洋思想が流れ込んでいる。反西洋派と言ってもいいわけですが、現実を裸眼で底の底まで見つめて悟りのようなものを求める姿勢であり知性のあり方ですね。これが微妙に女性的なんだな。これ以上言うと面倒くさくなるのでやめます。

池上 一九九九年に刊行された茨木のり子生前最後の詩集『倚りかからず』は、単行本で十万部以上のベストセラーになって、その後文庫版と累計で二十七万部以上売れているロングセラーです。一九九〇年代以降に出た現代詩人の単発の詩集で、これほど売れ続けている詩集は、ちょっとないんじゃないでしょうか。朝日新聞の天声人語に表題作の「倚りかからず」が取り上げられたことがきっかけだったそうです。

もはや

できあいの思想には倚りかかりたくない

もはや

できあいの宗教には倚りかかりたくない

もはや

できあいの学問には倚りかかりたくない

もはや

いかなる権威にも倚りかかりたくはない

ながく生きて

心底学んだのはそれぐらい

じぶんの耳目

じぶんの二本足のみで立っていて

なに不都合のことやある

倚りかかるとすれば

それは

椅子の背もたれだけ

正直言うと、ぼくはずっとこの詩のどこがいいのかよくわからなかったんです。なんだか説教臭い感じがして……。谷川俊太郎も、「倚りかからず」より「青梅街道」のほうが好きだと茨木のり子本人に苦言を呈したと書いています(「初々しさ」)。「寄」ではなく人偏の「倚」を使っている意味も、これほど「倚りかかりたくない」と決意表明しているのになぜ「倚りかかるとすれば」「椅子の背もたれだけ」なのかもわからなかった。だけど、今回『歳月』に収められている「椅子」という詩を読んで、その意味がわかったんです。

――あれが ほしい――

子どものようにせがまれて

ずいぶん無理して買ったスェーデンの椅子

ようやくめぐりあえた坐りごごちのいい椅子

よろこんだのも束の間

たった三月坐ったきりで

あなたは旅立ってしまった

あわただしく

別の世界へ

――あの椅子にもあんまり坐らないでしまったな――

病室にそんな切ない言葉を残して

(後略)

茨木のり子が「倚りかかる」のは亡き夫が座っていた椅子の背もたれだったんです。そう思って「倚りかからず」を読み直してみると、読者に向かって「倚りかからず」と説教しているわけじゃなくて、夫を亡くしてひとりになった自分に向かって「倚りかからず」と言い聞かせているけれど、亡き夫の椅子の背もたれだけには倚りかかってしまうという、パーソナルでとてもせつない詩なんですよね。

鶴山 こんなことを言うと四方八方から批判されるかもしれませんが女性の方が男より素直なんだよ。説教臭いけど〝ほんとにそうだなぁ〟と思う人がいる。茨木のり子を詩史や詩法の流れを軸に論じても全体像は掴めないかもね。

苦しみの日々

哀しみの日々

それはひとを少しは深くするだろう

わずか五ミリぐらいではあろうけれど

さなかには心臓も凍結

息をするのさえ難しいほどだが

なんとか通り抜けたとき 初めて気付く

あれはみずからを養うに足る時間であったと

少しずつ 少しずつ深くなってゆけば

やがては解るようになるだろう

人の痛みも 柘榴のような傷口も

わかったとてどうなるものでもないけれど

(わからないよりはいいだろう)

苦しみに負けて

哀しみにひしがれて

とげとげのサボテンと化してしまうのは

ごめんである

受けとめるしかない

折々の小さな刺や 病でさえも

はしゃぎや 浮かれのなかには

自己省察の要素は皆無なのだから

説教臭い詩で散文でも表現できそうですが詩の方がシャープな読後感を与える。うんと単純な詩ですがテクニックがないわけではない。またこういう詩に共感する読者の多くは女性だと思う。男が書いた詩と女が書いた詩では共感の質が違うんじゃないかな。

池上 『倚りかからず』に収載されている「苦しみの日々 哀しみの日々」という詩ですね。この詩は内省的なところもあって、この詩集でいちばんいい作品だと思います。

今回、黒田三郎と茨木のり子という二人の詩人をペアで取り上げましたが、この二人はいわゆる現代詩の詩法とは異なる日常的な言葉で現代詩を書こうとしたという点では、やはり共通していると思いました。

鶴山 二十世紀は前衛の時代でダダイズム、シュルレアリスムから始まって真っ白な雪原に初めて足跡を残すような前衛の時代でした。その影響を最も強く受けたのが日本文学では自由詩で、中でも現代詩だった。今後も現代詩的な前衛を追い求める詩人は現れるでしょうが僕はあまり魅力を感じない。もうそれは臨界に達しているんじゃないかと思う。前衛の質を変える時期なんじゃないか。

清水へ祇園をよぎる桜月夜こよひ逢ふ人みなうつくしき

「嫁さんになれよ」だなんてカンチューハイ二本で言ってしまっていいの

与謝野晶子と俵万智さんのよく知られた短歌です。文語体と口語体などいろんな違いはありますが魅力は甲乙つけ難い。これが短歌や俳句の伝統詩の強みです。でも抒情詩では島崎藤村、三好達治、中原中也、黒田三郎、谷川俊太郎とどんどん詩の形態が、言語像が変わってゆく。もちろんそれぞれの詩人が愛読者を抱えているわけですが自由詩は伝統詩よりも言語像の変化が激しい。時代の変化でパッと言語像が変わって〝古い〟と感じてしまうことがある。自由詩が前衛であるとはそういうことです。ただ極端な現代詩を除けば表現内容はあまり変わらない。抒情はその中心です。ポスト現代詩は茨木のり子的抒情詩、女流文学も取り込んで球体のような総体的表現を模索した方がいいんじゃないかな。曖昧な言い方ですが。

池上 多くの戦後詩や現代詩の詩法はメタファーを核に据えて来たと思うのですが、黒田三郎と茨木のり子の作品は現代詩的なメタファーに頼らなかった。その意味で、これからの自由詩を考える上でヒントを与えてくれる重要な詩人と言えるでしょうね。

(金魚屋スタジオにて収録 「茨木のり子篇」了)

縦書きでもお読みいただけます。左のボタンをクリックしてファイルを表示させてください。

縦書きでもお読みいただけます。左のボタンをクリックしてファイルを表示させてください。

*『対話 日本の詩の原理』は毎月01か03日にアップされます。

■ 金魚屋 BOOK SHOP ■

■ 金魚屋 BOOK Café ■