自由詩は現代詩以降の新たな詩のヴィジョンを見出せずに苦しんでいる。その大きな理由の一つは20世紀詩の2大潮流である戦後詩、現代詩の総括が十全に行われなかったことにある。21世紀自由詩の確実な基盤作りのために、池上晴之と鶴山裕司が自由詩という枠にとらわれず、詩表現の大局から一方の極である戦後詩を詩人ごとに詳細に読み解く。

自由詩は現代詩以降の新たな詩のヴィジョンを見出せずに苦しんでいる。その大きな理由の一つは20世紀詩の2大潮流である戦後詩、現代詩の総括が十全に行われなかったことにある。21世紀自由詩の確実な基盤作りのために、池上晴之と鶴山裕司が自由詩という枠にとらわれず、詩表現の大局から一方の極である戦後詩を詩人ごとに詳細に読み解く。

by 金魚屋編集部

池上晴之(いけがみ・はるゆき)

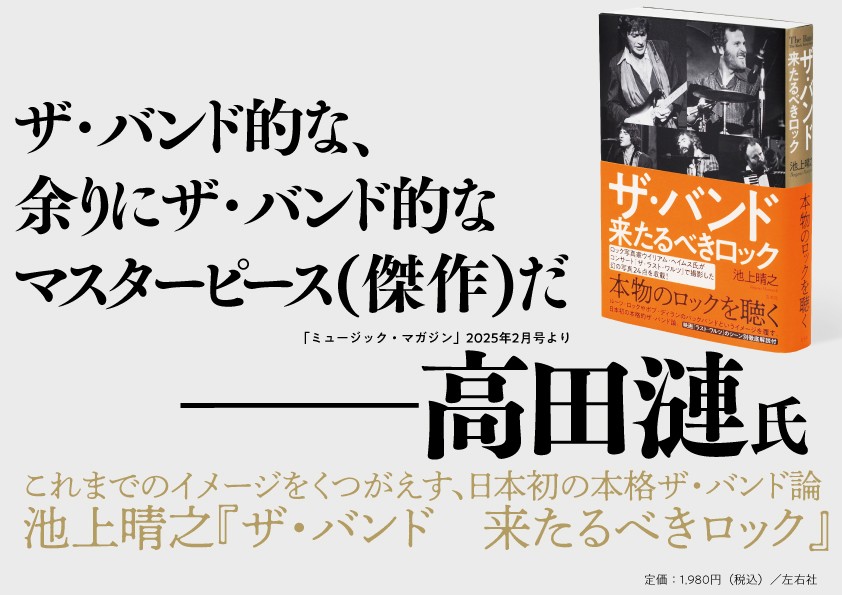

一九六一年、東京都生まれ。慶應義塾大学文学部仏文科卒。批評家。編集者として医学、哲学、文学をはじめ幅広い分野の雑誌および書籍の制作に携わる。著書に、文学金魚で連載した「いつの日か、ロックはザ・バンドのものとなるだろう」に書き下ろしを加えた『ザ・バンド 来たるべきロック』(左右社)。

鶴山裕司(つるやま ゆうじ)

一九六一年、富山県生まれ。明治大学文学部仏文科卒。詩人、小説家、批評家。詩集『東方の書』『国書』(力の詩篇連作)、『おこりんぼうの王様』『聖遠耳』、評論集『夏目漱石論―現代文学の創出』『正岡子規論―日本文学の原像』(日本近代文学の言語像シリーズ)、『詩人について―吉岡実論』『洗濯船の個人的研究』など。

■堀川正美のバックグラウンド■

池上 堀川正美という詩人は、いまや現代詩に関心のない人には名前も知られていないかもしれませんね。谷川雁とは対照的で、伝記的な資料もほとんどありません。

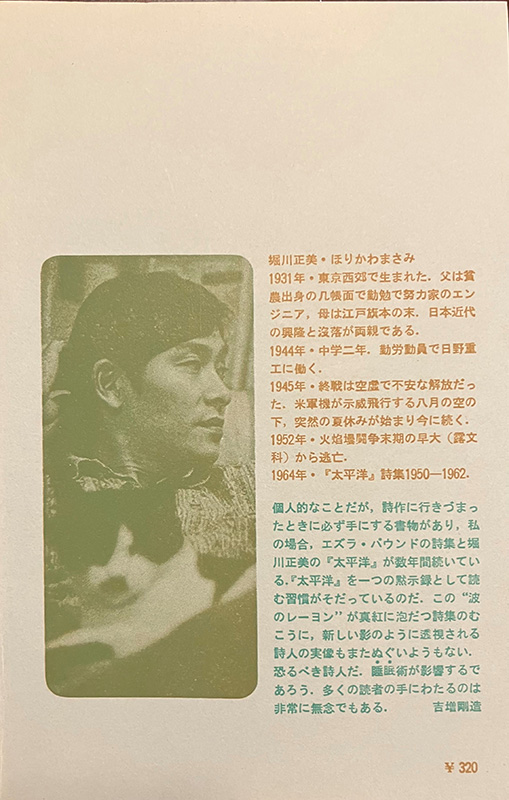

鶴山 堀川さんの詩は今では谷川さんより読まれなくなっていると言っていいかな。しかし大変重要な詩人です。伝記的事実は『現代詩文庫 堀川正美詩集』裏表紙略歴がほぼすべて。昭和六年(一九三一年)東京生まれ、「父は貧農出身の几帳面で努力家のエンジニア、母は江戸旗本の末」とある。二十三年(四八年)高校二年生の時に日本共産党員となり二十六年(五一年)早稲田大学露文科入学。翌二十七年(五二年)の火炎瓶闘争末期に共産党を離党し大学も中退しています。都会っ子で早熟な青年だったようです。火炎瓶闘争を機に共産党を離党し大学を中退しているわけですから堀川さんにとってそれが大きな傷になったこともうかがえる。

詩人としては昭和二十九年(一九五四年)に同人誌「氾」創刊。三木卓、小長谷清美、窪田般彌、江森國友、水橋晋さんらが同人でした。三十九年(六四年)三十三歲の時に第一詩集『太平洋』刊行。四十五年(七〇年)に第二詩集『枯れる瑠璃玉』を刊行し、五十三年(七八年)に実質的全詩集『堀川正美詩集 1950-1977』、翌五十四年(七九年)に実質的全評論集『詩的想像力』を上梓して以降、詩から遠ざかりました。著作は未刊新詩集を収録した全詩集を入れても詩集三冊、評論集一冊のみ。重要な詩人ですが単発の詩人論しかなく雑誌等で特集が組まれることもなかったのは、谷川雁のように詩をやめるとは宣言せずフェードアウトしていったからでしょうね。気づいたときには堀川さんは詩から完全撤退していた。

池上 「氾」は一九五四年に創刊しているんですね。もっと後なのかなと思っていました。

鶴山 従軍派の詩誌「荒地」創刊は昭和二十二年(一九四七年)だけど、一九五〇年代になると戦中派の若手詩人たちの雑誌が次々に刊行されます。「櫂」「氾」「貘」の時代です。川崎洋、茨木のり子、谷川俊太郎さんらの「櫂」と嶋岡晨、片岡文雄、大野新さんらの「貘」創刊はともに二十八年(五三年)で「氾」創刊はその翌年です。ただし「荒地」創刊は早かったけど詩集刊行年で見ると違ってくる。

いまあげた同人誌の主な詩人の中で一番早く詩集を刊行したのは谷川俊太郎『二十億光年の孤独』で昭和二十七年(五二年)。前回取り上げた谷川雁『大地の商人』は二十九年(五四年)刊。『鮎川信夫詩集 1945-1955』、現代詩創始者の入沢康夫『倖せそれとも不倖せ』、茨木のり子『対話』、川崎洋『はくちょう』はともに三十年(五五年)刊です。スゴい年だね。嶋岡晨『青春の遺書 詩集』は三十二年(五七年)刊。

「荒地」派が自由詩の戦後第一世代ですが詩集刊行年は戦中派の第二世代とほぼ同時。一九五〇年代には戦後詩はもちろん現代詩派、抒情詩派などその後の自由詩の基盤となった重要な詩集が怒濤のように刊行されています。それに比べると堀川さんの第一詩集『太平洋』刊行は遅い。まあ『太平洋』にはこれを実質的全詩集にするんだという堀川さんの意図が見え隠れするからだけど。

池上 鶴山さんが「現代詩手帖」の編集をされていた一九八〇年代後半でも、堀川正美に関する情報はあまりなかったのですか。

鶴山 なかったですね。とっくに詩をやめた人になっていました。ただ堀川さんにインタビューして特集を組みたいと思ったことがあって小長谷清美さんに相談したことがあります。そしたらとても困った顔をされて「堀川のことはそっとしておいてあげてください」という意味のことをおっしゃった。それでああこれはもうダメだなと思って諦めた。

ただ平出隆さんが新聞で堀川正美に会ったという内容のエセーを書いておられた。オリジナルテキストが手元にないんだけど、確か「なぜ詩をやめたんですか?」という問いに堀川さんは「戦線が信じられなくなったから」と答えたという内容でした。〝戦線〟は含みのある言葉で堀川さんが正確になにを言おうとしたのかはわからない。詩を書かなくなったんだから、詩で自己と社会が交わる表現の戦線が信じられなくなった、見えなくなったということなんでしょうけど。

現代詩文庫『堀川正美詩集』裏表紙

池上 ぼくが高校生の頃、初めて堀川正美という詩人を知った時、『太平洋』という詩集のタイトルがとても印象的でした。ただ、ぼくは当時それほど堀川正美には関心がなかったので、『現代詩文庫 29 堀川正美詩集』でひととおり読んだぐらいでしたね。

鶴山 堀川さんは正統戦後詩最後の詩人で戦後詩は堀川で終わりという強い肉体感覚があります。もちろん鮎川、田村さんらによって正統戦後詩は続いてゆくわけだけどその継承は不可能だということが堀川の沈黙によって決定的になった。この感覚は僕より一世代、二世代前の六〇年代詩人、七〇年代詩人たちも共通して抱いていると思います。作家は様々な過去文学から影響を受けますが一九六〇年代に「凶区」「三田詩人」「白鯨」に集った戦後第三世代の六〇年代詩人たちに最も強い影響を与えた詩人は堀川さんでしょうね。詩を書き続けるなら堀川さんが陥った戦後詩のバニシングポイントを避けなければならない、ということです。

『太平洋』という詩集タイトルですが、太平洋戦争は、関係ないな。『太平洋』「Ⅲ 太平洋 1955-1962」に「わがビジョンのうちにねむる/ハロルド・ハート・クレインに/彼の友なるポセイドンと海豚に」の献辞があるからハート・クレインでしょうね。ハート・クレインは一八九九年生まれでヘミングウェイやフィッツジェラルドと同じロスト・ジェネレーションの作家です。長篇詩『橋』(The bridge)が代表作。一九三二年にメキシコ留学からニューヨークに帰る際に船からメキシコ湾に飛び込んで行方不明になった。自殺だと言われています。クレインはメキシコ湾で、堀川さんは太平洋で、という感じがします。

火は司どった

崩壊しまた建つ都市を。ついでに

自己破壊によって変貌する

きみの自我を。

おおきな吊り鐘のなかで

世界がガランガラン鳴り終るとき

闇のなかには

あおざめたポウの首がさかさにぶらさがり

なにごとかさけぶ。いれかわって

きみのごきげんな鼻が

ぬっと出てくる。

(中略)

さよなら

ハロルド。

おふくろさんにどう言っておくか。

「ハロルドの巡礼」という詩の冒頭と末尾です。田村隆一の「どうか一切の静止から遁れられるように」がエピグラフに掲げられている長詩ですがそれは置いといて、堀川さんは彼なりにクレインの生涯をまとめている。「さよなら/ハロルド。/おふくろさんにどう言っておくか。」とあるようにクレインを友だちのように描いている。また堀川さんの詩の書法は一九七〇年代以降に現れる戦後詩と現代詩のマージ書法に極めて近い。詩人の内面的葛藤が意味やイメージの混交となり喩的表現を生んでいる。

池上 ぼくは『太平洋』の巻頭の「漂流する窓と難破」という詩が好きでした。

けれども海と空とが溶けあっているあたりはあまりに

も青いので目をこらしても水平線などないそこへむかっ

て発せられる歌唱まで青くなって見えなくなってしまう

そのあたり緑が雲のようにどこへともなく流れていて

ことに蒼ざめてゆく日没の翳のなかでは わたしが接

近してゆくにつれてきみの瞳はわたしのまわりに見開か

れてゆく 夕暮れのようにどこまでも遠ざかって深くな

って

何か大きなものが海を割って落ちた星が突然ガラスの

ように身を引いて暗黒をのこしたすると海面で巨大な百

合の花が砕けて揺れ始めていたあれらの記憶や悔恨もそ

のまわりに寄りそって漂っていたそれらみな砂を噛みな

がら鋭い牙になってつぎつぎに襲いかかるように映しだ

されてくるそれら夜がこうして深々と打ち破った窓のい

まや骨組みのように重い窓枠のなかでざわめきつづける

ものらのなかにわたしはもはやきみの顔を思い出すこと

さえできない

いま読んでもいい詩だと思います。詩集『太平洋』は全七十八篇という大作で、「Ⅰ 航海と探検 1950-1955」「Ⅱ 声 その他の詩 1954-1956」という三部構成になっています。Ⅰはさらに三章に分かれていて、「漂流する窓と難破」は「i 初期の詩」の最初に置かれています。『太平洋』は一九六四年、堀川正美が三十三歲の時に刊行されたわけですけれど、全詩集と言ってもよいぐらいの分量がありますし、これだけしっかり構成された詩集は当時あまりなかったのではないかと思います。『太平洋』が名詩集だと言われるのもうなずけます。

鶴山 第一詩集なんだから『太平洋』は胸躍る前向きな未知の世界への冒険航海であってもいい。しかし詩集をまとめる際に巻頭に置いた詩は「漂流する窓と難破」。この詩集は「漂流」し「難破」すると予言しているような始まりで実際その通りになった。

「漂流する窓と難破」の最初の連は明るい昼間、二連は夕暮で第三連は夜。茫洋とした広大な青い海から暗く小さな「窓」へと焦点が絞られていくわけだけど詩の末尾は「わたしはもはやきみの顔を思い出すことさえできない」。しかし「きみ」は誰かは示されない。また詩篇の始まりは「けれども」で何かの否定か反転ですが前段を切り落としています。なので何を否定し反転したのかもわからない。堀川さんは最初から絶望に近い深い断念を抱えていた詩人、と言うしかないね。

池上 と同時に、「漂流する窓と難破」は失恋の詩にも読めますよね。甘美でせつない感情が、鮮やかなイメージと音楽的な文体でみずみずしく表現されていて、抒情詩人としてのすぐれた資質が現れていると思います。代表作ではないかもしれませんが、ぼくは堀川正美の作品ではいちばん好きな詩ですね。ただ、こういう抒情性をストレートに表現しているのは初期の詩だけで、その後はやや哲学的というか観念的な作風に変化していきます。今回、詩論集『詩的想像力』を改めて読んでちょっと意外だったのは、高橋新吉論を書いているんですよね。

鶴山 『太平洋』初期詩篇では「蒼穹のヴァルナを崇めよ」などインド神話・哲学を取り入れています。それは高橋新吉さんの影響でしょうね。高橋さんは『ダダイスト新吉の詩』が有名でダダを直輸入した詩人のイメージですが無を中心に据えた思索的詩人です。堀川さんは「高橋新吉ほど、われわれの理解しうるどのような美学、あるいは美学的な配慮による知的操作にほどとおく詩作しつづけてきた詩人も、また稀であろう」(「高橋新吉の詩」)と書いている。その通りだね。高橋新吉的な無の境地を求めた時期があったのかもしれない。

池上 鶴山さんが堀川正美の詩で印象的だと思う作品は何ですか。

鶴山 初期詩ですが「牛」は代表作の一つです。

牛はさまよう 銀河のなかを 生と死のあいだをはる

ばると かれは地上のどこかに散らばったかれの骨に

人間がいつか水を注いでくれるのを待っている かれは

まだかれの魂ではない かれをここでさまよわせるもの

は かれをつくったすべて事物の意味の総量だ 地上の

どこかで河があふれてかれの骨が岸から水のなかへそっ

とすべりおちるとき 銀河のなかでかれはふたたび溺れ

る かれはじぶんの死を完成するだろうか 魂の支配す

るところへすこしずつかれはすすむ そして波にあらわ

れる陸地のまわりでは 親から行方知れずになった少年

がまだめざめる力もなくて 漂流物のうえで眠りつづけ

ている

「牛」は恐らくヒンドゥー教の聖獣でそれは「かれをここでさまよわせるものは かれをつくったすべて事物の意味の総量だ」からわかる。牛は世界の意味と原罪のようなものを負っている。そして「死を完成」することを求め「魂の支配するところ」へ向かっている。また牛は「銀河」(天上界)を彷徨うけどその「骨」は「地上」にある。天上と地上は一定の対応関係にあり地上の「骨に 人間がいつか水を注いで」くれれば牛の聖なる死は完成する。

ではどんな人間がそれを為すのか。詩の末尾に現れる「少年」以外いないわけですが彼は牛の骨も混じっているだろう「漂流物のうえで眠りつづけている」。「まだめざめる力もなくて」と描写されているけどこの詩篇では目覚める必要はない、いや目覚めないでしょうね。天上の孤独な牛と地上の孤独な少年は照応関係にある。両者が求めるものは同じ。ある種の救済です。だけど牛は天上と地上の間を彷徨い少年は眠り続けることで救済への希望は保たれる。意味的読解はそのくらいが限界かな。

『太平洋』は「Ⅰ 航海と探検 1950-1955」「Ⅱ 声 その他の詩 1954-1956」「Ⅲ 太平洋 1955-1962」になるにつれギリギリと堀川の自我意識が追いつめられてゆく。比喩的に言えば少年は目覚め、理想に到達できない地点にまで追いつめられる。しかし初期詩篇にはまだ希望がある。堀川さんには愛着ある作品かもしれません。

池上 「Ⅰ 航海と探検 1950-1955」は、「i 初期の詩」「ⅱ 滴る鳥」「ⅲ 蓮の花の宝石を讃えよ」の三章で構成されていて、「牛」は「ⅲ 蓮の花の宝石を讃えよ」の中の一篇です。この章の詩はすべて散文詩形式で書かれていて、「蓮の花の宝石を讃えよ」という章タイトルからも想像されるように、ヒンドゥー教的な世界観を背景にしています。だから「牛」と言ったって、現実の牛のことじゃないわけですよね。「銀河」なんて大きな言葉を使っています。「牛はさまよう 銀河のなかを」という表現自体は散文的ですが、意味内容やイメージは観念的で、谷川雁が現実世界での政治体験を背景に隠喩を駆使して表現した詩法とはまったく違います。有名な日本の戦後の詩人でこういう観念的な詩を書いた人は珍しいんじゃないかな。

鶴山 「銀河」は堀川さんが抱えていた観念の高さの表れでしょうね。堀川さんの詩の多くはなにげなく読むと現代詩的です。でも堀川詩には必ずと言っていいほど自我意識の葛藤が表現されている。ただ堀川さんの〝書法〟は新しかった。池上さんが指摘されたように谷川雁や「荒地」派と比べれば一目瞭然。しかし現代詩とは違う。

「牛」繋がりでいえば入沢康夫さんに『牛の首のある三十の情景』があります。昭和五十四年(一九七九年)刊ですがあの時期の入沢さんは本当に意味が取れない詩を書いた。「こりゃなんだ」と驚いてしまう言語表現という意味では七〇年代後半の入沢詩が最も尖鋭だったんじゃないかな。ちょっとやり過ぎなくらいにね。でも堀川詩はなんとか意味をたどれる。

究極を言えば詩で最も重要なのは〝書法〟です。岩成達也さんが書いたように〝新たな書法は私達に新たな世界把握をもたらす〟。この書法はテクニックでは必ずしもない。構造的なものです。

たとえば谷川俊太郎さんの詩は自由詩の中で間違いなく一番簡単な日常語で書かれています。中学高校の教科書で読んだ学生さんは「こんなもん簡単に書けらぁ」ってちょっと思うんじゃないかな。ところがプロを自称する詩人のほとんどが一生かけても谷川詩に比肩するような詩を書けない。なぜか。谷川詩には読んだ瞬間に私達に新たな世界把握をもたらす書法があるからです。自我意識表現である限り人間の感情は嬉しい、悲しい、寂しい、苦しい、腹立たしいなど限られている。それを新鮮な言語体験にするのが書法です。書法は詩人や時代ごとに異なる言語像の詩を生み出しそのほんの数篇が各時代を代表する作品になる。僕らが取り上げている詩人たちの詩のようにね。

池上 もちろん堀川正美だって、この時代の政治体験を背景に詩を書いているわけだけれど、自伝的なエッセイはあまり書いていないんですよね。『詩的想像力』に収録された「カフカへの回想」の冒頭くらいなのかな。

一九四八年から一九五二年までわたしは党の一員であった。一九五二年、ひきつづいた内部抗争と混乱と自滅への傾斜ののち、党は崩壊した。「臨時中央指導部・風早八十二」の名が記された一片の声明が秋に漂ったが、それももはやなんの意味も重さも持たなかった。

二度と党にもどることはないと決意していて、すべてが失われているその状況から、一個の重い袋をひきずり出すように、それはまったく土砂でつまっているにすぎないようだったが、わたしは自分一人だけひきずり出した。どうにかそれだけの力がのこっていた。とある部屋から表へ出て、構内を横切り、街の歩道に出て……足のしたが流砂の渚であるかのようにひどく歩きにくかった。

苦痛をこらえながら、殆ど目まいして、自分はとにかく病院へ今行くのだとは知っている。あの感じである。わたしは病院へ行くわけではなかったが。

『現代詩文庫 29 堀川正美詩集』の裏表紙に書かれた「1952年・火焔壜闘争末期の早大(露文科)から逃亡」に対応する文章ですね。共産党での体験と離党が堀川正美の心に深い傷を与えたことはうかがえますが、こういった体験は直接的には詩に表現されていませんし、谷川雁の作品のように詩と政治的な体験を対応させるような読み方ができるわけではありません。

鶴山 そうですね。ただ戦後の最も重要な社会運動が六〇年、七〇年安保闘争だったのは言うまでもありません。谷川雁は安保闘争真っ盛りの昭和三十五年(一九六〇年)に「私のなかにあった「瞬間の王」は死んだ」という「あとがき」を書いて詩をやめた。六〇年安保闘争は失敗するとまでは言っていませんが距離を取ったのは確か。谷川の深く政治にコミットした、コミットし過ぎた表現では一九六〇年が限界だったんだよ。安保闘争に積極的に関与しなかったのは堀川正美も同じ。彼らには結末が予感されていたと言っていい。

ただ谷川と堀川の詩は六〇年、七〇年安保時代に青春期を迎えた青年たちに決定的影響を与えた。安保世代の青年たちは闘争に敗れ日常に戻っていった。あるいは忸怩たる思いで闘争を傍観していた。その複雑な思いを一面的な政治イデオロギー詩ではなく複雑な詩で代弁したのが谷川と堀川だった。六〇、七〇年代安保世代の青年たちと谷川、堀川の詩は精神の底流で繋がっている。

■堀川詩を読む■

池上 代表作「新鮮で苦しみおおい日々」を読みましょうか。

鶴山 「新鮮で苦しみおおい日々」ほどその後の詩人たちに影響を与えた詩はないと言っていいと思います。五行五連、たった二十五行の短詩です。

時代は感受性に運命をもたらす。

むきだしの純粋さがふたつに裂けてゆくとき

腕のながさよりもとおくから運命は

芯を一撃して決意をうながす。けれども

自分をつかいはたせるとき何がのこるだろう?

一行目「時代は感受性に運命をもたらす。」で堀川は彼の時代は人の「感受性」に決定的「運命」をもたらすと書いている。剥き出しの純粋な精神の持ち主なら時代が強いる運命を感受せざるを得ないということです。

この純な精神は「ふたつに裂けてゆく」。逃れられない「運命」によって「決意をうなが」される。しかし「自分をつかいはたせるとき何がのこるだろう?」と続く。運命を受け入れたとしても自分を使い果たしてしまうだけで後には何も残らないと言っている。

恐怖と愛はひとつのもの

だれがまいにちまいにちそれにむきあえるだろう。

精神と情事ははなればなれになる。

タブロオのなかに青空はひろがり

ガス・レンジにおかれた小鍋はぬれてつめたい。

一連目が起承転結の「起」なら二連目は「承」です。一連目の「ふたつに裂けてゆく」を言い換えると「恐怖と愛」「精神と情事ははなればなれになる」ということ。「むきだしの純粋さ」は一つのある高い抽象観念です。それは一瞬の高みであり日常的に維持することはできない。「タブロオのなかに青空はひろがり/ガス・レンジにおかれた小鍋はぬれてつめたい。」はその説明。現実とは無関係にアートの中で「青空はひろがり」相変わらず家の「ガス・レンジにおかれた小鍋はぬれてつめたい。」

時の締切まぎわでさえ

自分にであえるのはしあわせなやつだ

さけべ。沈黙せよ。幽霊、おれの幽霊

してきたことの総和がおそいかかるとき

おまえもすこしぐらいは出血するか?

三連目は「転」。唐突な「時の締切まぎわでさえ/自分にであえるのはしあわせなやつだ」は堀川が捉えた時代の切迫感を表している。もう時間がない、なにか決定的なことを表現しなければならない、決定的行動を起こさなければならない、傍観者として自分の中に閉じていることはできないという焦りです。しかしそれが不可能であること、あるいは無為に終わるであろうことが「さけべ。沈黙せよ。幽霊、おれの幽霊」と相反する言葉で表現される。

「してきたことの総和がおそいかかるとき/おまえもすこしぐらいは出血するか?」は疑問形で終わっていますが逡巡ではない。一連目の「自分をつかいはたせるとき何がのこるだろう?」に対応している。運命を受け入れひたすら純粋に思考し行動してきたことの総和(結果)を見れば「出血」などしない、血も出やしないということです。

ちからをふるいおこしてエゴをささえ

おとろえてゆくことにあらがい

生きものの感受性をふかめてゆき

ぬれしぶく残酷と悲哀をみたすしかない。

だがどんな海へむかっているのか。

きりくちはかがやく、猥褻という言葉のすべすべの斜面で。

円熟する、自分の歳月をガラスのようにくだいて

わずかずつ円熟のへりを噛み切ってゆく。

死と冒険がまじりあって噴きこぼれるとき

かたくなな出発と帰還のちいさな天秤はしずまる。

四連五連は「結」ですが結を二連で二回重ねなければならなかったことに堀川の深い断念が表現されています。堀川のエゴ(自我意識)は揺らぎ衰えている。「残酷と悲哀」しかないわけですがそれは「どんな海へむかっているのか。」もちろんどんな新たな可能性(海)にも開かれていない。「かたくなな出発と帰還のちいさな天秤はしずまる。」は堀川の沈黙を示唆しているでしょうね。出発も帰還もないわけですから。それが堀川のガラスを噛み砕くような「円熟」。堀川さんはあくまで自己の純な精神(感受性)に忠実だった。それを無視あるいは方向転換してまで詩を書き続ける必要を認めなかった。

黒田喜夫は「除名」などで日本共産党との愛憎関係をストレートに表現しました。谷川雁の詩は喩的ですが「毛沢東」などの詩を書いている。詩に「党」も現れます。それに対して堀川詩には党やイデオロギーが一切登場しない。しかし実生活上の苦悩を表現しているわけではない。「新鮮で苦しみおおい日々」は六〇年安保時代の言語化です。「時代」「運命」「決意」などの単語からわかるように安保闘争を機に彼の苦悩がストレートに表現されている。

堀川詩が初期から一貫して抽象的なことは彼が芸術至上主義的資質の詩人だったことを示しています。彼はプロレタリア系ではない。「荒地」の系譜です。「荒地」の詩人たちは元々芸術至上主義のモダニストだった。確信的反戦主義者ではなかった。そこに戦争が重くのしかかって来たわけですが強制であったにせよ彼らは戦争協力した。それが大きな傷になった。彼らは戦後の民主主義を信じていない。戦前よりマシになったというだけで国家への根深い不信がある。

国家への不信を抱えているのは堀川も同じです。ただ堀川は黒田喜夫や谷川雁と同じ戦後第二世代です(谷川は年齢的には第一世代ですが)。第二世代はよりよい社会を求めた。黒田も谷川も共産党員として活動し社会主義革命の理想を掲げた。しかし堀川は短期間共産党員だっただけで社会活動をした形跡がない。にもかかわらず安保闘争時代をあたかも自己の責任であり挫折であるかのように捉えた。これは大変奇妙な光景です。しかしそれが堀川が正統戦後詩の後継者である由縁です。

「荒地」の精神的支柱は鮎川さんですが詩では田村さんの「おれは垂直的人間」(「言葉のない世界」)の一行が「荒地」を代表している。鮎川や田村は強靱な個の自我意識で社会に対峙することができた。堀川正美は「荒地」の後継者、つまり正統戦後詩後継者の自覚を持って「垂直的人間」として立とうとしたと言っていい。しかしできなかった。彼の小さな自我意識は社会に翻弄され動揺しその無力を露呈してしまった。

「してきたことの総和がおそいかかるとき/おまえもすこしぐらいは出血するか?」は「荒地」的戦後詩継承が不可能であることをハッキリ示しています。〝戦後わたしは、わたしたちの世代は何をしてきたのか〟という問いが凝縮されて表現されている。堀川で正統戦後詩は終わりというのはそういうことです。

ではなぜ正統戦後詩は継承できなかったのか。事実として鮎川、田村、黒田、中桐の「荒地」を代表する詩人たちにとって生活は最後まで異和でした。生死を賭けた戦争体験から生まれた絶望混じりの虚無的精神は平穏な日常生活に馴染めなかった。決して狎れ合うことのない「荒地」の冷たい社会批判的書法はこの虚無的自我意識を基盤としている。しかし復興に向けて走り出した人間には守らねばならぬ生活があった。よりよい社会を求めた戦後第二世代も同様です。改革すべき社会がすでにあった。吉本隆明が論じた「修辞的現在」がすでに始まっていた。

一九六〇年代に本格的に活動し始めた〝戦後の詩人〟たちのうち「白鯨」の佐々木幹郎と清水昶さんは最も堀川正美的でした。政治的挫折を主題にした作品が多かった。それに対して「凶区」は大所帯の詩誌で深刻そうな戦後詩を嫌い、楽天的で明るい未来を夢見る〝高度経済成長詩派〟の牙城のように見えた。詩や詩論だけでなくサブカルに強い興味を示しテレビや映画、マンガ、劇評なども積極的に掲載していた。軽かった。しかし内実は違います。

最も「凶区」的詩人は渡辺武信、鈴木志郎康、天沢退二郎さんでしょうね。渡辺さんは純エンタメの日活映画評などを積極的に書いた。その一方で堀川に強い興味を示した。渡辺さんの詩は散文のようには軽くない。やはり堀川的な挫折を前提とした個の抒情を表現した。それが渡辺さんがじょじょに詩を書かなくなった、書けなくなった理由でしょうね。

鈴木志郎康さんと天沢退二郎さんの初期詩も社会批判的でした。しかしすぐに独自の書法に移行していった。鈴木さんは日常に潜む猥雑で暴力的な人間の欲望を抉り出すプアプア詩、天沢さんは『作品行為論を求めて』(昭和四十五年[一九七〇年])にまとめた理論で彼固有の肉体に激しく閉じる書法になっていった。資質もありますが彼らは詩を書き続けるために堀川的戦後詩のバニシングポイントを避けた気配がある。実際「凶区」の詩人で晩年まで安定して詩を書き続けられたのは鈴木さんと天沢さんだけです。一九六〇年代には堀川詩で先鋭化したように、強固に社会に対峙できない揺れる自我意識が大きな課題だった。しかしそれを鮮やかにブレイクスルーした詩人がいた。「三田詩人」の吉増剛造さんです。

「ジーナ・ロロブリジダと結婚する夢は消えた/彼女はインポをきらうだろう」という詩行は吉増剛造さんの第一詩集『出発』(昭和三十九年[一九六四年])巻頭に置かれた表題作冒頭です。この詩行はその断言の強さにおいて「おれは垂直的人間」―「してきたことの総和がおそいかかるとき/おまえもすこしぐらいは出血するか?」を受け継いでいる。意味的には最初から可能性のない青年の淡い夢が潰えただけのこと。しかし政治的断念を個人のそれに転換した吉増の自我意識は強かった。青年が失恋から立ち直り前を向いて進んでゆくのは当たり前。彼はこの強い自我意識で豊かさを増す一九六〇~七〇年代の日本社会を表現していった。『黄金詩篇』『頭脳の塔』などのいわゆる〝疾走詩篇〟です。

もちろん個の自我意識の強さは同じでも吉増さんの個は私的です。大文字の社会に対峙する田村―堀川の問題意識は矮小化されたと言える。また池上さんは田村隆一篇で「田村さんの詩の名言的な詩行は、キャッチコピーに見えちゃう危うさがある」とおっしゃいましたがそういう面もあると思う。詩人なら誰もが読者の記憶に残るような詩行を書きたい。俗な言い方をすればカッコイイ詩行を書き残したい。ただ吉増さんが一九六〇年代から七〇年代の高度経済成長詩派を代表する詩人になっていったのは彼の詩に当時の物質文明や風俗を次々に斬り捨ててゆく爽快な批評意識があったからです。それは新たな社会批判的書法だった。

一九七〇年代後半になると隔世遺伝のように詩で再び強大な社会に対峙しようとする戦後詩第三世代の詩人たちが現れます。詩誌「書紀」の平出隆と稲川方人さんです。詩行で言うと平出「打撃するものが不足していく。打撃せよ。」(『胡桃の戦意のために』昭和五十七年[一九八二年])、稲川「詩は強風強雨の天文台通りにあり」(『封印』六十年[八五年])です。平出さんは「打撃するもの」は野球の描写だと韜晦していますがそれでは詩にならない。「不足していく」ものは戦後詩の精神です。稲川さんも同様。「強風強雨の天文台通り」にある「詩」とは危機に瀕した戦後詩のこと。平出評論集『破船のゆくえ』や稲川『彼方へのサボタージュ』を読めば彼らがいかにある時期戦後詩的な強固な個の確立に囚われていたのかよくわかります。

詩が個の表現である限り社会をどう表現するのかはずっと大きな問題だった。その後平出、稲川さんは拭ったように戦後詩人としての精神を失ってゆき一九九〇年代には彼らの世代で最も優れた詩人は「実篤のいるスタジアム」の荒川洋治さんだということが明らかになる。そのあたりの時期が戦後詩的な個で社会(世界)を捉えようとする書法の限界でしょうね。

池上 田村隆一篇で言いましたが「時代は感受性に運命をもたらす。」という詩行は、大学時代のぼくの友だちの中にも強く影響を受けている人がいました。だけど当時のぼくにはピンとこなかった。田村隆一の詩のように直感的にパッと理解できないし、よくよく読むと今度は当たり前のことを言っているように思えたんです。しかし、今回『詩的想像力』に収載されている評論を読んで、堀川正美にとって「感受性」がどれほど重要だったのかわかりました。

階級の底はふかく死者の民衆は数えきれない

階級の底にいたるまで、かずしれない魂の実体およびその総体を感受性の対象とすることが詩人の責任だといわなければならぬ。詩人の感受性がそのなかへ入りこんでゆくときその感受性は始めて、市民社会の一市民でしかない感受性ではなくなり、詩にとって必要な深みをもった感受性になるはずである。(中略)

感受性こそが詩人の資格なのだ。そうでないかぎり誰も詩の雑誌に詩を発表している誰かさんであるにすぎず、詩人ではありえない。

堀川正美「感受性の階級性・その他」

これは雑誌「現代詩」の一九六二年十月号に掲載されたものですが、引用されているのは黒田喜夫の「除名」の一行です。ぼくは「感受性の階級性」なんて考えたこともなかったし、堀川正美がこれほど重たい意味を「感受性」という言葉に込めていたとは思いもしませんでした。この文章の少し前には「詩人の責任とは、たんに自分の民族に政治的・社会的責任を負うということではなくて、全体の運命を彼の感受性のなかにうけとめ、様々な意味をひきとめることにある。詩人の責任はあくまで彼の感受性のなかにある」と書いています。これを読んでから「時代は感受性に運命をもたらす。」という一行を読むと、堀川正美がこの詩行に込めた意味は理解できます。

鶴山 堀川の感受性はあやふやな感覚ではない。現実世界の衝撃をそのまま表現するのではなく意識の底まで下って捉えるのが感受性。高度に抽象化されている。だから詩が書かれたバックグラウンドなど一切知らなくても、生まれた時代が違っていてもその切迫した時代精神の危機を直観把握できる読者がいた。それは汎世代的に社会批判意識を持つ人たちの危機意識と通底していた。すべての読者ではないですよ。世の中には宮澤賢治の「雨ニモマケズ」のどこがいいのって言う人もいるんだから(笑)。

池上 だけど、その上であえて言うとやっぱり「時代は感受性に運命をもたらす。」という表現では、詩のバックグラウンドを知らない読者には堀川正美がこの詩行に込めた意味は伝わりにくいとぼくは思います。そこが田村隆一の詩とは決定的に違う点のように感じます。もっとも、鶴山さんがおっしゃるように生まれた時代が違っていても直感把握できる読者がいたわけだから、それこそ「感受性」の違いなのかもしれないけれどね……。

しかし『詩的想像力』を読んでわかったのは、堀川正美は「荒地」派の詩の最もよき理解者であるということです。田村隆一の詩を論じた評論がいくつかあるんですけれど、例えば「現代を問う行者」というタイトルの文章では、田村隆一について「彼以前の日本近代詩と彼の詩の世界を比べてみたまえ。それまでのじつは最大の課題であり、しかも詩人たちの絶えまない敗北と転回、逃亡と〝ひっそく〟をもたらしてきた〈近代の実現〉というテーマが、一挙に田村の詩のなかで果たされているのを」「田村の中で日本の近代は実現されたのである。おそらく、田村の詩の中で強力な観念としてリアライズされた近代からわれわれは脱出することは不可能であるだろう。修正するものは田村の詩の直後に自己の賭けを発見することによってしか修正し変形することは出来ない」と書いています。これは田村隆一の詩の本質を突く非常に鋭い批評です。堀川正美はこのことがよくわかっていたから、自身の詩作では相当苦闘したに違いありません。そして「時代は感受性に運命をもたらす。」という一行に「自己の賭け」を発見したと言ってもいいと思います。

「現代詩手帖」に発表された「詩人の出発――鮎川信夫の戦中手記について」という評論を読んで驚いたのは、思潮社の小田久郎さんから鮎川信夫の『戦中手記』の元原稿である「粗末な障子紙用の巻紙」五本を託されたと書いてあったことです。鮎川信夫篇(上篇)で鶴山さんが「社主の小田久郎さんが熱烈な鮎川シンパだった」とおっしゃっていましたが、熱烈な鮎川シンパの小田久郎さんが貴重な『戦中手記』の巻紙を託したということは、堀川正美が「荒地」の精神を最もよく理解できる詩人だと考えていた証じゃないかと思います。実際この「詩人の出発」は戦後の「荒地」派の鮎川信夫ではなくて、戦前、戦中の鮎川信夫が「荒地」の精神をどう形成して、戦後詩人として出発して行くことになるのかを論じたすばらしい評論です。

その一方で興味深かったのは北村太郎篇でぼくらは『荒地詩集』以降の北村太郎の詩について結構厳しいことを言ったわけだけど、堀川正美は「鳥が人間を眺めるとき」という評論で北村太郎の「朝の鏡」という詩についてメチャクチャ批判しているんです。「波や鳥に仮託しないとき、いまやこの詩人はまるでろくな詩を書けないようだ」とか「この「朝の鏡」の荒廃から、かつて彼が『荒地』に書いた詩を引き算するとなんにも残らない。その意味でこれほどむなしい詩をわたしは知らない」とか「詩「朝の鏡」は愚劣な例を提供している」などと書いています。ちょっとびっくりしました。でも裏を返せば、これほど厳しいことを言うぐらい「荒地」派の詩を重要視しているとも考えることができますね。

田村隆一に関しては「かたわら、恐るべき詩人田村隆一は健在している」と言って、田村隆一の代表作のひとつ「言葉のない世界」を論じて、「相変わらず衰えをみせない、強力な観念の表出だ」と高く評価しています。

鶴山 今堀川さんのような厳しい批評を書くとたいていの詩人から嫌われるでしょうね。批評は悪口と同義だから。今の詩の世界では「君の詩はいい、あなたの詩も素晴らしい、ちゃんと誉めてあげたんだからお礼に僕の、わたしの詩も誉めて」のWin-Winでなければならない。みんな仲良し。小説批評の方がまだ厳しい。詩の世界はどこまで堕落するんだろうね(笑)。

「新鮮で苦しみおおい日々」は「荒地」的な詩です。ただ堀川さんの詩で最もスリリングなのは『太平洋』最後に置かれた「へんなひとがやってくる」です。『太平洋』は「新鮮で苦しみおおい日々」で閉じてもよかった。その方がキレイでカッコよかった。しかし「死がきみを受けいれてくれるところまでいつかはゆきたまえ。」で始まる落ち着いた内容の「貝殻草」という詩を挟んでさらに詩を絞り出した。自己の感受性の奥の奥まで抉った。「へんなひとがやってくる」は十五連一七七行の長詩です。明らかに後先考えずに書かれた破れかぶれの詩です。しかし奇蹟的に優れた詩に仕上がっている。

かがやく百の冒険は

ひとつの安定したふるまいを

九十九の過程でたえずこわす

ひとかけらの変貌にしあげる。

いまはほんとうの時。

時間は世界よりもからっぽで

一瞬がすべてをみたしてゆく遊園地だ。

そこで一万をこえるピンクのあざらしがうまれるのをみたまえ

感覚をとかす熱のプールにぞろぞろすべりこんで

まじわりにくわわってゆく。絶望をしわよせる

ぞっとする海で

あらざしたちの色は音のようにかわる

ちくはぐにさわぎながら

ピンクから黒に

ピンポン玉よりも白い白から

黄に灰に

感受性よりもつややかなみどりのオレンジ

まっかなキンカンに。

一連目で重要なのは「いまはほんとうの時。」の一行。それを説明しようとすると不気味な「ピンクのあざらしがうまれる」。堀川に心安らぐ「安定」はない。アザラシは「絶望」の象徴です。

テレヴィジョンのようなビジョン

老人の規則ただしいまいにち

きみのざらついたまずしいこころ

自動車のようにみがいた死。

それが、様式というもの。

椅子、テーブル、花ばな、タンブラー、水差しの決議

静物はひっそりとりまいている。

筆はテレピン油になげこまれたままだ

しずかにテレピン油はじょうはつしている。

ゆるしてくれるひとよ!

ゆるして。

三連目で描かれるのは日常。かくあるべき平穏な日常です。しかし堀川にとってそれは緩慢な「死」です。命が削られるように「しずかにテレピン油はじょうはつしている」。我慢しきれなくなったように唐突に「ゆるしてくれるひとよ!/ゆるして。」の叫びが発せられる。もちろん堀川の揺らぎ苦しむ精神を癒し許してくれる人など存在しない。

時間は

時間のなかをしずかにつきすすんでゆく。

脈拍の門

月の水路をすぎて

なにかが

なにかが

なにかが

いきなりふきだすところへ

キンメダイのように

へんなひとがやってくる

やってくるのはわたしだ

へんなひとがやってくる

でむかえるのはわたしだ

へんなひとがやってくる。

観念と現実事物の間を往還しながら緩急をつけて詩篇は進みます。「時間は/時間のなかをしずかにつきすすんでゆく。」とあるように第八連は澱みの連。「なにかが」が三度繰り返され詩の流れを堰き止める。九連目でようやくこの詩の主題が明らかになる。「へんなひとがやってくる/やってくるのはわたしだ」です。堀川は壊れかかっている。

第九連ではポーズではなく文字通り崩壊ギリギリの精神が描かれている。堀川詩で特徴的な技法の一つに読点「。」の使い方があります。彼は絞り出すように詩行を書きこれで終わりだとピリオドを打つ。しかしいったん書き出した詩はなかなか止まってくれない。

死者はなにものでもありはしない。

死者まで愚劣ならば生きているものも愚劣なのだ。

生き、しかもなにごとも

しないとは。

カミキリムシは偉大だ

かれらは、のぞみをすてろなんてあっさりいわない。

樹にたいして

一宿一飯に感じ入ったりはしない。

もしもわれわれが理想を

そこなったり、投げだしたりしなければ

行動は

混乱は

暴力は

錯乱は

敗北は

むなしい時代の一夜の親殺しは

われわれのまるで夢のような愛情は、ただしいものだ

ある水準から精神をひきさげはしないだろう。

生き、しかもひとりを

愛せないとき

犬のあやまちがさびしい膝のあたりをうろうろしている。

カミキリムシは偉大だ

自分のあやまちのなかでさえ生きて成長し

一年を縦横にくいあらして

やがて黒色のふんと

神の斑紋を

みずからそっくり土にかえすだろう。

死はなにものでもありはしない

枯葉のしただろうと

くだけた煉瓦壁のしただろうと

生きているものがだめならば。

第十二連が「へんなひとがやってくる」のクライマックスです。「もしもわれわれが理想を/そこなったり、投げだしたりしなければ(中略)われわれのまるで夢のような愛情は、ただしいものだ」とあくまで理想を追い求める堀川の精神が描かれる。しかし理想はかなえられない。彼は「カミキリムシ」に同化する。カミキリムシは「自分のあやまちのなかでさえ生きて成長し」「黒色のふんと/神の斑紋を/みずからそっくり土にかえす」だけの存在だからです。理想がかなえられないなら人は「一年を縦横にくいあら」すカミキリムシになった方がいい。人間精神を放棄したほうがいい。

あざらしの色はどんどん変わる

感受性を泳ぎながら

かれらはボンボンと風船をほしがっている。

カレーライスのなかの

ベイ・リーフはよみがえってみどり。

へんなひとがやってくる。

街へやってくる。

それはきみか。

あざらしとカミキリムシはよろこんでいる

へんなひとがやってくる。

最終第十四連で描かれるのは衰弱。一七七行の堀川の熾烈な闘いが終わる。「へんなひとがやってくる。/街へやってくる。/それはきみか。」とありますがこの「きみ」は堀川以外の第三者ではない。堀川が自分自身を客体化して「きみ」と呼んでいる。なぜなら「あざらしとカミキリムシはよろこんでいる」から。彼は不気味な「あざらし」や食らい死んでゆくだけの「カミキリムシ」に同化し始めている。この衰弱は第二詩集『枯れる瑠璃玉』(昭和四十五年[一九七〇年])にそっくりそのまま持ち越されます。

堀川詩は典型的戦後詩です。が、現実政治から読み解ける糸口が一切ないので「荒地」や谷川雁、黒田喜夫詩のような正統戦後詩愛好者からさほど注目されることがなかった。むしろ難解な現代詩だと思われていた。その感覚は正しい。現実事象の本質を感受性の奥深くから掬い出し言語的に再構築する堀川の書法は現代詩に近似している。戦後詩でありながら現代詩だと言っていい。この書法に最も影響を受けた詩人もまた「ジーナ・ロロブリジダと結婚する夢は消えた」を書いた吉増剛造さんでしょうね。

「へんなひとがやってくる」のような序破急ある破れかぶれの書法を方法化すれば吉増さんの〝疾走詩篇〟のような書き方になる。徒手空拳の表現などないのです。吉増さんが現代詩の詩人でありながら一九六〇―七〇年代を代表する戦後詩人であるのは彼の詩が社会批判的でもあったからです。吉増詩は強烈な戦後詩の匂いを放っていた。しかし詩と現実事象との対応は薄い。批判的視線で現実の上を次々に軽やかに滑っていった。

もちろん吉増さんは『オシリス、石ノ神』(昭和五十九年[一九八四年])あたりからハッキリ独自の道を歩み始めた。日本で歌人は単に短歌を書く人、俳人は俳句について考え俳句を書く人のことです。が、詩人はいまだ十九世紀フランス象徴主義以来の神的世界と万物照応できる超能力者のようなイメージです。吉増さんはこの特殊能力を引き受けた。田村隆一は「日本じゃ、詩人といったら、乞食のことだ」と書きましたが吉増さんはその特権性で詩人の社会的地位向上に貢献しておられる。ただ吉増さんの真似はしない方がいいね。真似ても詩人のような格好をして詩人のような話し方をして詩のような詩を書いて詩人であるかのように詩のような詩を朗読することくらいしかできないさ。

池上 「へんなひとがやってくる」というフレーズを読んで、ぼくは中桐雅夫篇で論じた詩「無意味な七十行」の「私の言うことは変である/怪物の言うことは身に迫ってくる」を想起しました。堀川正美は「荒地」派の詩人の中では中桐雅夫の詩に親近性があるように感じます。中桐雅夫はW・H・オーデンの影響を受けた散文的な表現で詩を書きましたが、その詩法は堀川正美に受け継がれ、その後、渡辺武信や長田弘に引き継がれていったのではないでしょうか。

『太平洋』の「Ⅲ 太平洋 1955-1962」の「ⅱ 時間とヴィジョン」に収載された「書物の教訓」という詩があります。

武器はかぞえるだろう、ほぼ同数の兵士たちを。

製品はかぞえるだろう、ほぼ同数の労働者の時間を。

ヴィタミン剤は、トランジスタラジオは、映画館の入場券はわれわれの

青春を。オレンジジュースはこいびとたちを。

操縦装置のちっちゃなボタンにふれる指のふるえは

一〇〇年きみが生きてもとりかえしがつかない一瞬を――

一〇〇万人の三万フィートも上で。

戦争の死者たちをかぞえることができぬ。ひとりの

兄弟ぐらいは生きのびたもののうちにいるかもしれぬ。

それも平和な時代なら、遺言もききわけない孫だろう。

被告は裁かれ、時はすぎゆく。

手をのばしてめくらの狂人がまっかな部屋で

ながい腕をゆっくり廻転させる。ながい腕。

ながい指のどれにも刺戟されずに

壁はじぶんで血を噴いている。

きみの皮膚でできたアコーディオンのなか

失敗つづきの階級が唾液をしるした壁の終り。

ここかしこに管とジョイント、コックのシュッというむなしい音、みなさんの音楽。

だが全身できみがけいれんしのびちぢみしても音ひとつたたない。

アシタマタオナジジカン・オナジダイアルデ。

ひとつの幻影をひっぱりだすと、つぎからつぎへおびただしい幻影がつながっている。

一日すぎて一日ばかりがあるとしたら

今日はおわかれ、おみやげなしの帰宅。

誰が殺されなくても灯台はかがやき

突堤は波にかくれてたちまちみえなくなる。

みつめることが書物の教えだ。

なぜなら書物という書物は

こうして明日また同じように生きてゆくもののためにだけあったからだ。

昭和三十三年(一九五八年)に書かれた詩ですが、これもぼくは中桐雅夫の詩「あすになれば死ぬ言葉」を想起しました。中桐雅夫と堀川正美は詩のリズムがよく似ているところがあるんですよね。昭和四十二年(一九六七年)に、この詩を題材にして「私自身の歌」というエッセイを書いています。

わたし自身はかつて個人的ないきさつから何やかやコンフリクトを惹起して、それを突き抜けようとするパトスから一篇の詩を書いたといったけれども、その絶望的な気分というものは、御覧のとおり、文明のこと、核兵器のこと、戦後の崩壊のこと、市民生活のこと、文化の精神的価値のことなど強引にからめて表現する結果となっている。けれどもそのときのほんとうの実感というものは、一言でいってしまえばわたしが団地生活のなかで感じないわけにはゆかなかった、大衆社会の到来についてのことなのだった。大衆社会は詩の可能性についてもそれまでにない自由をもたらすなどとはまだおよそ考えることが出来なかったのである。

こういう文章を読むと、堀川正美は大衆社会が到来をすることを予感しつつも、実際に大衆社会が到来してみると、その時代に対応した詩の書き方がうまく見つからなかったのかなという気がします。

鶴山 堀川さんは詩も散文もわかりにくいんだけど詩で「大衆社会」に抗いながら「大衆社会の到来」を書いた人だとも言えますね。「書物の教訓」という詩にしても戦争のイメージから平穏な日常へと進んでゆく。文化は書物で表象されるはずだけどそれが平穏無事な日常の喩になる。テレビが圧倒的大衆文化メディアになっていった時代があった。「テレヴィジョンのようなビジョン」ですね。

池上 堀川正美は黒田喜夫や谷川雁的な農本主義への親近感も書いていたりしていますが、基本的にはやっぱり都会っ子だと思います。『現代詩論4 谷川雁 堀川正美』の年譜には「東京市渋谷区幡ヶ谷原町に生れる。四歳のときに中野区に移る」とあります。

鶴山 渋谷生まれなら東京大空襲に遭ったのかな。それとも疎開していたのかな。そういうことは一切書いていない。ただどこかで戦後数年間の記憶がないと回想していましたから戦中体験が決定的なものになったのは確か。しかしその詳細はわからない。

池上 『現代詩文庫 29 堀川正美詩集』の裏表紙には「1945年・終戦は空虚で不安な解放だった。米軍機が示威飛行する八月の空の下、突然の夏休みが始まり今に続く」と書いてありますね。

話は変わりますけれど、鮎川信夫は堀川正美に好意的でした。鮎川信夫篇(下篇)でふれましたが、三木卓の『若き詩人たちの青春』には鮎川信夫が堀川正美らに「自分たちが年刊で出している〈荒地詩集〉という場を、きみたちに利用してもらえるなら、いつでも譲るよ。そういう気持なんだ」と話していたのを三木卓がそばで聞いたというエピソードが紹介されています。堀川正美を「荒地」派の後継者として見ていたんでしょうね。

鶴山 作家は自分に近い作風の作家に対して脇が甘くなる傾向がある。あまりいいことではないけどね。鮎川さんは渡辺武信や高野喜久雄さんの詩についても好意的だった。堀川同様二人とも詩を書かなくなるわけだけど。堀川さんは「菅原克己さん祝電です」や「剛造とマリリアへの祝婚歌」を書いている。「洗われる夏の詩」には「吉増剛造に」という献辞がある。異例だね。二人と一時期作風が近かったんだよ。

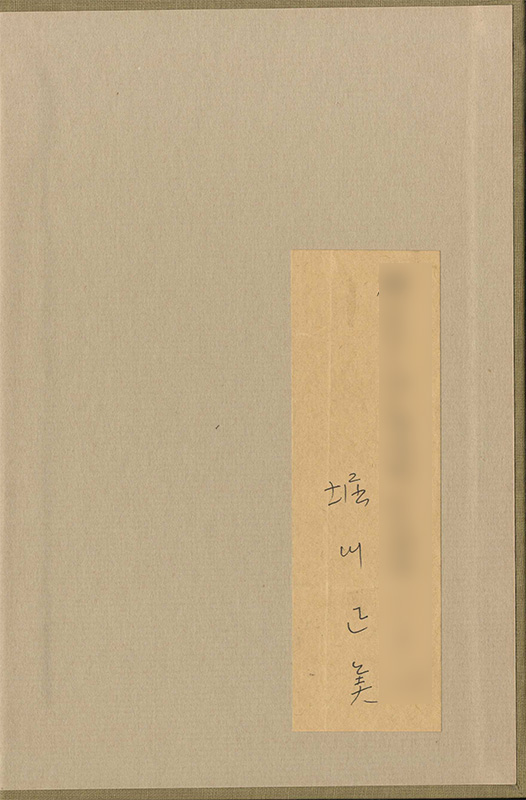

堀川正美氏サイン『堀川正美詩集1950-1977』見返し 鶴山裕司所蔵

池上 『太平洋』の話に戻ると、「つきあたりの部屋(あとがき)」で「三部にわかれているのは、それぞれ単行の詩集として仮定されていたからである。発表後相当に改変した作品もある。とにかく、これで「一巻の終り」だ。理由は他にない」「深あいところへ墜ちこんでゆくようないやあな感じもする。さらば青春……」と書いています。次の詩集は『太平洋』から六年後、昭和四十五年(一九七〇年)に刊行された『枯れる瑠璃玉』です。「枯れる」なんて言葉は普通は詩集のタイトルには使わないですよね。

鶴山 谷川雁は「わが墓標のオクターヴ」と「自己処刑」の詩を書いて〝これで終わり〟とハッキリ意思表示した。が、堀川さんは『太平洋』あとがきで「将来も詩に関わる限り」とも書いているので『枯れる瑠璃玉』で詩をやめる覚悟が定まっていたわけではない。最後まで詩を書き続けようとはした。そしたら『枯れる瑠璃玉』になってしまった。度外れて正直なんだけど無惨な詩集だと言わざるを得ない。

池上 『堀川正美全詩集 1950-1977』に収録された未刊長篇詩〈こおろぎ〉が堀川正美の最後の詩になったわけですが、この作品についてはどう思いますか。入沢康夫は「堀川正美の新しい長篇組詩「こおろぎ」を読むと、この当代まれな「探求者」のまがふことなき「詩魂」の健在に、心うたれる」(「堀川正美の近作」)と高く評価していますけれど。

鶴山 不思議な光景だよね。入沢さんは戦後詩系ではほぼ唯一堀川を高く評価している。高く評価しているどころか手放しの賛辞です。

かつてのいくつかの詩においては、一、二行の中に凝縮され、ぎらぎらと輝いてゐたものが、ここでは全体に均霑され、しかも「です」「ます」の口調で、やはらかに包まれてゐる。以前には、美しすぎるのではないかと、いささか読む者を不安にしたやうな、さういふ詩句が、一般に近作では(多少のなごりはあるが)消え、逆に、もとは、どこかしら納りの悪い感じもあった、語呂合せ的な語法を含む「軽妙さ」が、最近作ではすっかり地について目に立たぬものとなってゐる。

『太平洋』を読んだ者のほぼ全員が衰弱と感じる「ですます調」や「語呂合わせ」を新たな詩の展開を予感させるものだと積極的に評価しています。入沢さんはよほど堀川の現実抽象的詩法に惹かれていたんでしょうね。最大限チア―アップしている。書き続けて欲しかったんだと思います。しかし〈こおろぎ〉を高く評価することはできない。堀川の作品史では重要な作品ですが。

1 (緑想)

むかしむかし

木があるいていた

木はみんなあるいていた

人は伐りだされるまま積んであった

こおろぎがいう

あれは木ちがい 人ちがい

マッチ棒

見るとぞっとする

〈こおろぎ〉は二十二章から成る長詩で各章にタイトルが付いています。1は(緑想)で「こおろぎ」が表れる。「へんなひとがやってくる」の「カミキリムシ」の変奏です。「人」と「木」が逆転している。狂った世界ですが堀川の心性は人より木に近づいている。

2 (振り出し)

ほろびるものの

賛歌をうたういとまがない

やつら分散と閉塞をしいる

欠けたものが滅形する

削りぶしと振り出しになる

「2 (振り出し)」で主題が明らかになる。〈こおろぎ〉は「ほろびるもの」を描く詩篇。滅びは捉えにくい不定型であることが「分散と閉塞をしいる」「欠けたものが滅形する」と表現される。それは「削りぶしと振り出し」――中身であり外容器でもある。以後の章は滅びの中身と外容器の間を往還することになります。

9 (灰)

その日目にしたことを旅人が語り終えると

うずくまった地霊は眺め暮らした空の景色を

語りながらにしきりと食事をすすめます

使命なき者らの再会は

またたく火に明日を思いやるのです

消し炭やふわふわな紙灰が

とびかわしていた夕空は

昏れて目の前も次第にくらくなります

地霊は注釈者だから

「あそこは」といいます

土地のくらやみにふたりして

あちらこちら迷ってゆきます

風はおちて これからどうなることか

「9 (灰)」で「旅人」と「地霊」が出会う。両者とも「使命なき者」。「地霊」は「旅人」と共に地上を彷徨い「注釈」する。「10 (雲よおまえはどこから)」では「大王陵のひとつもないので/わが岸辺に/出雲王国はなかったのです」と出雲に赴き「11 (西日きませり)」では「知床へまた何十万人」と北海道を彷徨う。しかしその旅もすぐに終わる。詩は「ほろびへ」、解体へと戻ってゆく。

14 (冬の歌)

人体とは寒気が刻むもの

寒気は震える人体骨格を得る

骨格はそのつどこわれてしまう

寒気はそのつど空中から

人体をとりだして作業した

故に砕音が地上に降り積んでやまない

幸福なエアリエルとなって砕音は夏や

秋の将棋盤をすぎたこともあったろうか

そよぐ植物サイフォンは砕音を

風のめぐみとして受けとったろうか

諾とも否とも

とまれ砕音は雲つく風と埃でもあったが

いまや藁しべのごときものになってしまった

ただちに掻きあつめられ圧縮熱分解される

線維素浸出液とともに

人語活用を活発ならしむ

人語分節を発足せしむ

さらに骨格用人体を空中に収納せしむ

「14 (冬の歌)」で語られるのは「人体」(人間)の解体。解体の「砕音」は悲劇でも苦痛でもない。自然な「風のめぐみ」のようなものであり「諾」も「否」もなくただ「分解される」。堀川の詩の言葉は今や「人体」解体のためだけにあることが「人語活用を活発ならしむ/人語分節を発足せしむ」という形で表現される。

18 (ここはどこだ)

コリントスとデーバイから

とおくエディポ物語の終末

パゾリーニ : EDIPO RE

ここはどこだ?

樹が並んでいる野原です

小川が流れている緑の野原です

めしいにみえない光

かつてわたしのものだった光

いまこそ降り注いでくれ!

やっと辿りついた

人生は始まった場所で終わるのだ

「やっと辿りついた/人生は始まった場所で終わるのだ」とあるわけですから〈こおろぎ〉は「18 (ここはどこだ)」で閉じてよかった。しかし堀川さんはなお自分を追いつめる。

20 (気狂ピノキオ)

大きなピノキオ

雪だるまのように

雪ふる野原を

すすんでいった

胴体の穴に

枯れ草つまって

ろぼっとピノキオ

鳴く虫が棲んでいた

とどろくあしおと

歌う虫の声は

夜のむこうへ

消えて暗かった

気狂ピノキオ

胴 足 頭

こわれて散らばる

吹雪の野原に

(どうも嘘です)

リリルルリ

村を襲ったピノキオは

人を殺して人を喰らったのです

人たらんとする最後の努力でした

鳴く虫がピノキオを喰らいつくしました

虫のいさしおでした

リルリ リルリ むかしむかし

「20 (気狂ピノキオ)」が詩篇〈こおろぎ〉のクライマックスです。「1 (緑想)」で描かれた「人」と「木」が逆転した存在のピノキオが現れる。ピノキオは村を襲って人を喰らい「人たらんとする最後の努力」をした。堀川は現実世界に、詩の世界に戻る最後の努力をしたと読んでいい。しかし「鳴く虫(こおろぎ)がピノキオを喰らいつくしました」。「むかしむかし」とあるのでもう決着はついている。しかし彼は「カミキリムシ」や「こおろぎ」に同化する前に最後の〝人語〟を発した。

22 (諾)

音叉から

うなばらへ

かすれる

雲よ

女神うたえよ

悲しみこめて

幣たわわなる

暗黒の国

くれない

夕暮れ

なくみどりご

再びの生

女神うたえよ

怒りこめて

これら不滅

おんみのいのち

最終「22」章のタイトルは(諾)、肯定です。では何が肯定されているのか。「再びの生」として嬰児が生まれ「不滅/おんみのいのち」となるわけですがさほど意味はないと思います。堀川さんは「諾」=世界の肯定で詩を終えたかった。眠る前に唱える祈りのようなもの。それだけでしょうね。

優れた文学テキストには無意識の流れがあります。特に『太平洋』「Ⅲ 太平洋」に収録された作品には地下水脈のようにテキストの無意識が流れています。いっけん唐突に表れる言葉が緊密に結び付いている。しかし『枯れる瑠璃玉』や〈こおろぎ〉ではそれは失われている。「(どうも嘘です)/リリルルリ」といったそれまでの流れを壊す詩行の方が目立ってしまっている。しかしここまで〝壊れてゆく自我意識〟を描いた詩人はいない。堀川の熾烈な自我意識の闘いの軌跡は重要です。

池上 確かに。あと『太平洋』のあとがきで堀川正美は「敬愛するわが友、岩田宏が、この詩集が出るきっかけをつくった。これを彼に捧げる」と書いています。岩田宏とはかなり親交があったようですね。

鶴山 岩田さんも詩を書かなくなった。彼は「鰐」同人でシュルレアリスム系の詩人でもあるけど骨格は戦後詩人だと言っていいでしょうね。

池上 先ほどふれた、北村太郎の「朝の鏡」を批判した「鳥を眺めるとき」には「いちばん悪いのは、自己がのこした詩的財産によりかかるしかない怠惰だ」「鮎川信夫の沈黙にたいして北村は恥ずべきだというしかない」と書いているんです。結局、堀川正美自身にこの言葉はブーメランのように戻って来たのではないでしょうか。堀川正美が詩を書かなくなったのは、『太平洋』という詩的財産に寄りかかることをよしとしなかったからだと思います。

鶴山 小さな自我で巨大で強靱な社会に対峙しようとすれば個の自我意識は押し潰される。それが「荒地」以降の〝戦後の詩人〟たちが抱えた大きなアポリア。堀川のように真正面から社会に対峙しようとした者はじょじょに詩を書かなくなり、詩を書き続けたい者はアポリアを避けるために様々な手法を援用した。このアポリアは戦後詩だけの問題ではない。抒情詩であっても個の自我意識を表現主体とする限り必ずどこかの時点でこのアポリアにぶつかる。抜け道は入沢・岩成の現代詩から吉岡実的な自我意識の希薄化で世界を捉えること。これができた詩人はいないと言っていいですが誰もが勘で現代詩に戦後詩的アポリア超克の糸口があることに気づいていた。これは現代まで続く問題です。

乱暴なことを言えば詩人たちは一九八〇年代頃まで「戦後詩はもう過去のもの」というフリをしながら社会批判的な詩を書いて戦後詩を受け継いでいた。戦後詩の遺風に片足を突っ込んでいた。しかし九〇年代頃からスーッと詩での社会批判は消えていった。わたしにしか関わりのない詩、もっとヒドイ場合はわたしが楽しければそれでいいという他者(読者)不在の〝極私(詩)〟に閉じ始めた。

最低限の社会との関わりをも失った詩が急速に凋落していったのは言うまでもありません。高見順賞や花椿賞などが消滅し「文學界」などの小説メディアはもはや自由詩を詩の花形として扱わなくなった。詩に戦後詩的社会批判意識(社会性)は必要だったのです。また社会性の喪失と同時に詩人たちは戦後詩は終わった滅んだと言い始め以前より積極的に「現代詩」を称するようになった。未必の故意で難解で高尚と言われたかつての現代詩のイメージを悪用し始めた。しかしほとんどの極私(詩)は現代詩ではない。文字通りわけのわからない詩です。読むに値しない。

もちろん極私(詩)は以前とは大きく変わってしまった高度情報化社会の現代的表現だと言うことはできます。しかし極私(詩)には大きな問題がある。それは現代社会を曖昧な雰囲気で捉えた詩に過ぎない。詩は本質的に読んだ瞬間に読者にある新たな世界把握をもたらす雷鳴のような直観的表現です。それは常に明瞭です。極私(詩)はそんな詩の姿から遠い。現代を捉えるには不十分。二十一世紀社会に的確に対応した詩(書法)を生み出すことができれば――戦後詩とは質的に違うにせよ――詩の社会性は自ずと回復されるはずです。

今回はかなり詳細に堀川の代表作数篇を読解しました。表現の問題としては正統戦後詩は谷川雁と堀川正美で一応の終わりです。が、戦後詩が抱えた個の自我意識と社会の問題はずっと続いています。それは現代詩も同じ。単純なら単純、複雑なら複雑な社会を言語的に再構築する現代詩の基本技法も限界に達している。それではもう現代社会を的確に表現できない。しかし夏目漱石が言ったように「一遍起つた事は何時迄も続く」。「荒地」詩人篇でモダニズムの影響を指摘しましたがモダニズムはそれ以前の象徴主義等々の影響を受けている。

僕は現代詩を二十世紀後半の自由詩の一流派と定義しています。が、現代書かれている詩だと定義することもできる。その場合は論理化するかどうかは別にして作品回答として〝現代の詩の定義〟が必要になる。過去詩とどう違っていて未来にどう開かれた表現なのかということです。〝私〟に閉じていたのではそれは得られない。社会性の回復が必要。

詩人を称する者は詩のプロです。どのジャンルでもプロは素人が及びもつかない能力を有している者のことです。詩を書く能力だけでなく高い読解能力も含まれる。個々の優れた詩人の仕事はもちろん詩史的理解も必須です。詩人であるなら詩を書くだけでなく過去と現在と未来の詩に責任を持たなければならない。僕が尊敬する詩人たちはそうしてきた。それが詩人の社会性の第一歩。留保なく引き受けなければなりません。

あ、詩人はアプリオリに特権的能力を持っていると強弁するのはお勧めしません。詩壇以外では通用しない。狭くてぬるい詩の世界でお職を張ってるだけなら安全だけど、テレビに引っ張り出されて黒柳徹子さんに「あなた、死んだ人の声が聞こえるんですってね。やってみて」とか言われたら困るだろ(笑)。詩人にとって大事なのは詩人になることや詩人であることではない。優れた詩を書くことです。「君 間違えるな」(田村隆一)ですね。

池上 うーん(苦笑)。

(金魚屋スタジオにて収録)

縦書きでもお読みいただけます。左のボタンをクリックしてファイルを表示させてください。

縦書きでもお読みいただけます。左のボタンをクリックしてファイルを表示させてください。

*『対話 日本の詩の原理』は毎月01か03日にアップされます。

■ 金魚屋 BOOK SHOP ■

■ 金魚屋 BOOK Café ■