自由詩は現代詩以降の新たな詩のヴィジョンを見出せずに苦しんでいる。その大きな理由の一つは20世紀詩の2大潮流である戦後詩、現代詩の総括が十全に行われなかったことにある。21世紀自由詩の確実な基盤作りのために、池上晴之と鶴山裕司が自由詩という枠にとらわれず、詩表現の大局から一方の極である戦後詩を詩人ごとに詳細に読み解く。

自由詩は現代詩以降の新たな詩のヴィジョンを見出せずに苦しんでいる。その大きな理由の一つは20世紀詩の2大潮流である戦後詩、現代詩の総括が十全に行われなかったことにある。21世紀自由詩の確実な基盤作りのために、池上晴之と鶴山裕司が自由詩という枠にとらわれず、詩表現の大局から一方の極である戦後詩を詩人ごとに詳細に読み解く。

by 金魚屋編集部

池上晴之(いけがみ・はるゆき)

一九六一年、東京都生まれ。慶應義塾大学文学部仏文科卒。批評家。編集者として医学、哲学、文学をはじめ幅広い分野の雑誌および書籍の制作に携わる。著書に、文学金魚で連載した「いつの日か、ロックはザ・バンドのものとなるだろう」に書き下ろしを加えた『ザ・バンド 来たるべきロック』(左右社)。

鶴山裕司(つるやま ゆうじ)

一九六一年、富山県生まれ。明治大学文学部仏文科卒。詩人、小説家、批評家。詩集『東方の書』『国書』(力の詩篇連作)、『おこりんぼうの王様』『聖遠耳』、評論集『夏目漱石論―現代文学の創出』『正岡子規論―日本文学の原像』(日本近代文学の言語像シリーズ)、『詩人について―吉岡実論』『洗濯船の個人的研究』など。

■左翼系詩人の系譜■

池上 今回からは、ぼくの発案で小野十三郎、長谷川龍生、安東次男を論じます。この対話で取り上げてきたように、戦後詩は鮎川信夫や田村隆一といった詩誌「荒地」の詩人たちを中心に展開されたわけですが、同時代にはいわゆる左翼系の詩誌「列島」があり、昭和二十七年(一九五二年)から昭和三十年(一九五五年)まで刊行されました。木島始が発行人、関根弘が編集長で、発刊の辞を野間宏が書いています。長谷川龍生は創刊号から参加していますが、安東次男も、この対話で取り上げた黒田喜夫も参加しています。

鶴山 戦後の左翼系雑誌には「新日本文学」もあります。こちらは蔵原惟人、中野重治、宮本百合さんといった戦前からの筋金入りの左翼が発起人で小説中心だった。ただ後に機関誌「現代詩」も出すようになり長谷川龍生さんは歴代編集長の一人です。黒田喜夫さんも編集に携わっていた。堀川正美もかなり寄稿しています。ソ連に代表される社会主義革命がまだ日本の社会変革のための希望として捉えられていた時代の文学動向ですね。「列島」と「新日文」は重なるイメージがある。

池上 「荒地」と「列島」は、ライバル関係にあったような印象を受けますけれど、実際にはずいぶん性質が異なるグループでした。「荒地」は戦前の中桐雅夫の「LUNA」グループ以来のモダニスト集団で、年齢も近い詩人たちが同人となって発行した詩誌です。それに対して「列島」に参加した詩人は年齢もキャリアもさまざまで、戦後共産党に入党して政治活動をしたり、入党していなくても社会主義やマルクス主義にシンパシーを抱く人たちでした。「列島」がいわゆる左翼系の詩誌と言われるゆえんです。

今回取り上げる詩人たちの中でいちばん年長なのは小野十三郎で、明治三十六年(一九〇三年)大阪生まれ、平成八年(一九九六年)に九十三歲で亡くなりました。三好達治の三歳年下で草野心平と同い年です。詩史的に言えば近代詩の詩人ですが、左翼系の戦後詩人の代表格の一人である長谷川龍生は大阪の生まれで小野十三郎のお弟子さんなんです。ここがおもしろいところで、「荒地」派の詩人たちは北園克衛など先行する戦前のモダニズム系の詩人たちとの関係を断ち切ったところから出発したのに対して、左翼系の詩人たちは先行する戦前の左翼系の詩人たちと繋がっているわけです。

安東次男は小野十三郎の紹介で秋山清を知り、詩誌「コスモス」(第二次)に参加しました。「コスモス」は昭和二十一年(一九四六年)に秋山清、金子光晴、岡本潤、小野十三郎の四人によって創刊された左翼系の詩誌ですが、平成元年(一九八九年)に第四次「コスモス」が終刊するまで、長きにわたって発行されました。長谷川龍生も安東次男も小野十三郎がキーパーソンになって戦後に詩の活動を始めたわけですね。

しかし、ぼくも詳しい知識はないのですけれども、ひと口に左翼系の詩人と言っても、マルクス主義に共感するプロレタリア系の人もいれば、無政府主義を掲げるアナキズム系の人もいるわけですよね。アナキズムというのは、ごく簡単に言えば国家や政府を否定して、自由な個人によってつくられる社会を理想とする思想ですね。

このアナキズム系の代表的詩人が秋山清です。明治三十七年(一九〇四年)生まれで昭和五年(一九三〇年)に小野十三郎と詩誌「弾道」を創刊しています。先ほど言った「コスモス」の編集責任者でもあり、新日本文学会の常任委員も務めました。

さらに時代を遡って行くと詩誌「赤と黒」がアナキズム系の詩の始まりということになります。「赤と黒」は大正十二年(一九二三年)に萩原恭次郎、壺井繁治、岡本潤、川崎長太郎によって創刊され、二十歳の小野十三郎も参加します。小野十三郎は大正十五年/昭和元年(一九二六年)、二十三歲の時に最初の詩集『半分開いた窓』を刊行しました。

興味深いのは、吉本隆明は昭和二十三年(一九四八年)、二十五歳の年に小野十三郎や安西冬衛がやっていた詩誌「詩文化」に詩を投稿しているんです。吉本隆明が昭和二十四年(一九四九年)に諏訪優と詩誌「聖家族」を創刊したことは知られていますけれど、諏訪優と吉本隆明が知り合うきっかけになったのが「詩文化」です。ここでも小野十三郎がキーパーソンになっているわけです。吉本隆明が諏訪優と「聖家族」の集まりをやっていた神田淡路町の「珈琲ショパン」という喫茶店には、上京した小野十三郎や安西冬衛が来たり、秋山清や長谷川龍生、安東次男も来ていたそうです(「ひとつの疾走」)。吉本隆明は秋山清を抵抗詩人として高く評価していますが、「荒地」に参加する前にはアナキズム系の詩人たちとの交流があったわけです。吉本隆明をアナキズム系の詩人の系譜に位置づけてもいいのかどうかはわかりませんが、この辺りのことをよく調べると、おもしろいんじゃないかと思いますね。

今回取り上げる詩人を生年で並べると、小野十三郎は明治三十六年(一九〇三年)生まれで、安東次男は大正八年(一九一九年)生まれ、長谷川龍生は昭和三年(一九二八年)生まれです。図らずも小野十三郎は戦前のアナキスト詩人、安東次男は従軍した左翼系詩人、長谷川龍生は戦中派の左翼系詩人ということになりますね。

安東次男は、「荒地」派でいちばん年長の黒田三郎と同い年です。東京帝国大学経済学部経済学科卒で兵役に就いてペナンに着任しましたが、肺浸潤になり帰国して終戦時は海軍主計大尉です。

鶴山 海軍主計局だからエリート中のエリートだ。すんごい高位の将校殿だね。いつの時代でも学歴はそれなりに物を言うけど戦中は命に関わった。鮎川信夫は大正九年(一九二〇年)生まれで安東さんより一歳年下だけど大学生は徴兵猶予だったのが学徒動員になって、アメリカとの本土決戦の時期を引き延ばすための捨て駒の一兵卒としてスマトラに派兵された。黒田三郎も帝大経済卒だけど軍人が嫌いだったんだろうな、政府系商社の社員としてジャワ島に赴任して辛い目にあった。軍に入っていればもしかすると内地勤務の将校だったかもしれないね。厳しい時代だよ。

池上 吉本隆明や谷川雁と同人誌「試行」を創刊した村上一郎も安東次男のひとつ年下で、終戦時にはやはり海軍主計大尉でした。若い頃に共産党に入党したものの脱党しています。中村稔さんが安東次男は「共産党に属していた時期があったはず」(「詩のはじまる場所」)と言っているので、この辺りも共通点があります。長谷川龍生は諏訪優のひとつ年上で、「列島」の詩人では木島始と同い年です。

というわけで、小野十三郎という人は近代詩人ですが、長谷川龍生や安東次男の詩を論じて行く上ではキーパーソンとなる詩人じゃないかと考えて、今回取り上げることを提案したわけです。が、実はぼくは小野十三郎の詩はあまり熱心に読んだことはなかったんですよ。でも評論には関心がありました。思潮社から『詩論+続詩論+想像力』というちょっと変わったタイトルの評論集が出ていたのですが、小野十三郎の詩論は、ひと言でまとめると「短歌的抒情の否定」です。あまりよく覚えていないのですけれど、たぶん高校生の頃に長谷川龍生の文章を読んで小野十三郎を知ったんだと思います。鶴山さんは小野十三郎をどう見ていますか。

■アナキズム詩について■

鶴山 吉本さんが『戦後詩史論』で書いたように戦後詩の大きな流れの一つにプロレタリア詩があります。正確にはそれとモダニズム詩のマージですね。じゃあプロレタリア文学がどのあたりから本格化するのかというと大正デモクラシー時代からです。詩の世界で言えばさきほど池上さんが触れられた大正十二年(一九二三年)創刊の萩原恭次郎、壺井繁治、岡本潤による「赤と黒」が嚆矢です。「赤と黒」はたった四冊しか出ていなくて小野十三郎は最後の号外(第五号)に参加しています。遅れて来た同人ですが萩原、壺井、岡本らと非常に仲が良かった。「赤と黒」はアナキズムを標榜していましたが、じゃあ彼らのアナキズムがどういうものだったのかというとこれがよくわからない(笑)。

図式的マルクス主義理論で言うと社会主義はまず党(共産党)が主導して革命を成し遂げ(ボルシェビズム)その後党が解体して労働組合的組織による無政府的共同統治に移行するわけですが(アナルコサンディカリズム)、「赤と黒」の同人たちがそういった政治思想を持っていたとは思えない。「赤と黒」創刊号表紙に「詩とは爆弾である!詩人とは牢獄の固き壁と扉とに爆弾を投ずる黒き犯人である!」と印刷されているのは有名ですが意気軒昂な二十代の若者たちらしく、好き勝手に生きようじゃないか、今までにない詩を書いてやろうじゃないかと考えていた節がある。ただ「赤と黒」表紙の言葉は時代の雰囲気を捉えていた。

たまたまですが「赤と黒」創刊の年に関東大震災が起こり古い江戸の街並みのほとんどが焼失してしまった。震災後に朝鮮人が虐殺されどさくさに紛れてアナキストとして人気が高かった大杉栄らが惨殺される事件も起こった。当時は閉塞感が強かった。急速に工業化が進んで貧富の格差が拡大してゆく中で、矛盾解消の希望として社会主義思想が浸透してゆく不安な世相だった。「赤と黒」のアナキズムはそんな世相を反映していたと言えます。

ただ思想史的にも文学史的にもアナキズムの時代は短かかった。昭和三年(一九二八年)にナップ(全日本無産者芸術連盟、Nippona Artista Proleta Federacio、NAPF)が結成されるまでです。ナップには小林多喜二や徳永直など社会主義革命を目指す骨太の文学者たちが参加し、詩人では後にプロレタリア詩を代表することになる中野重治、小熊秀雄らが参加しています。中野は小野さんより一歳年上、小熊は二歳年上です。ナップが発足すると旧「赤と黒」同人たちはゆるゆるとプロレタリア文学に吸収されていった。じゃあ「赤と黒」のアナキズム詩人たちが取るに足りない作家たちだったかというとそんなことはない。萩原恭次郎の『死刑宣告』は自由詩の歴史で大変重要な詩集です。

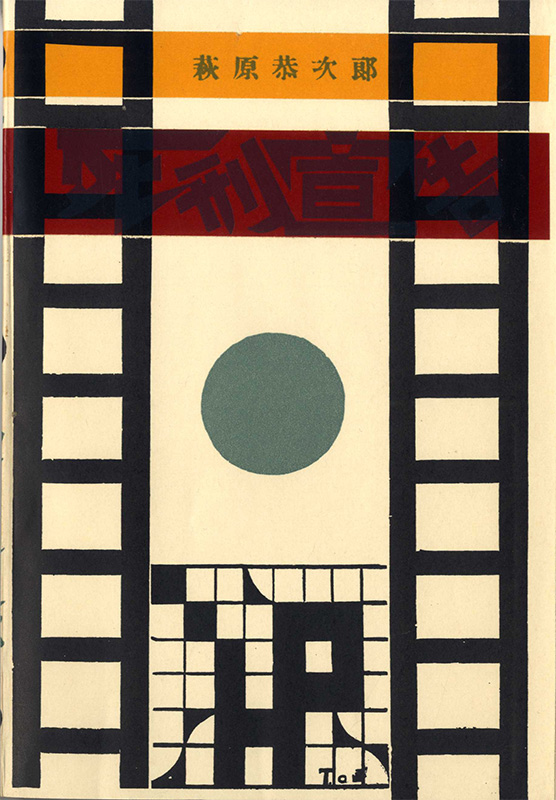

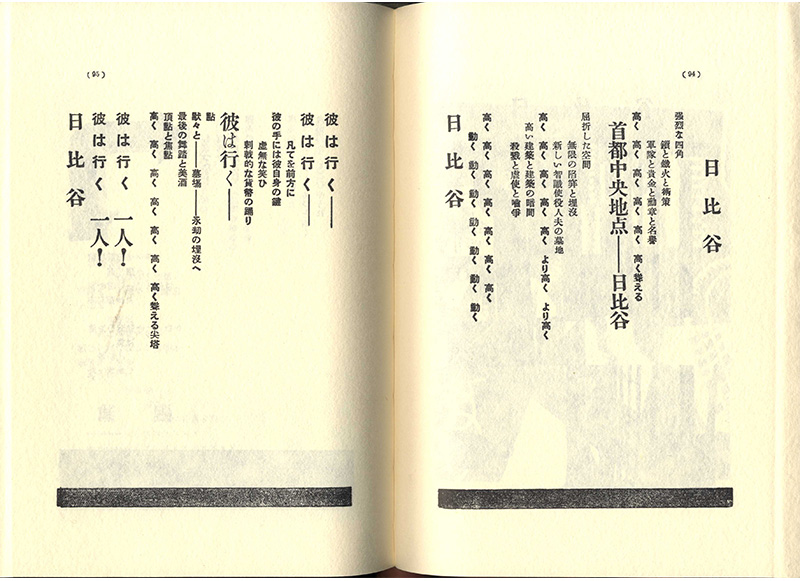

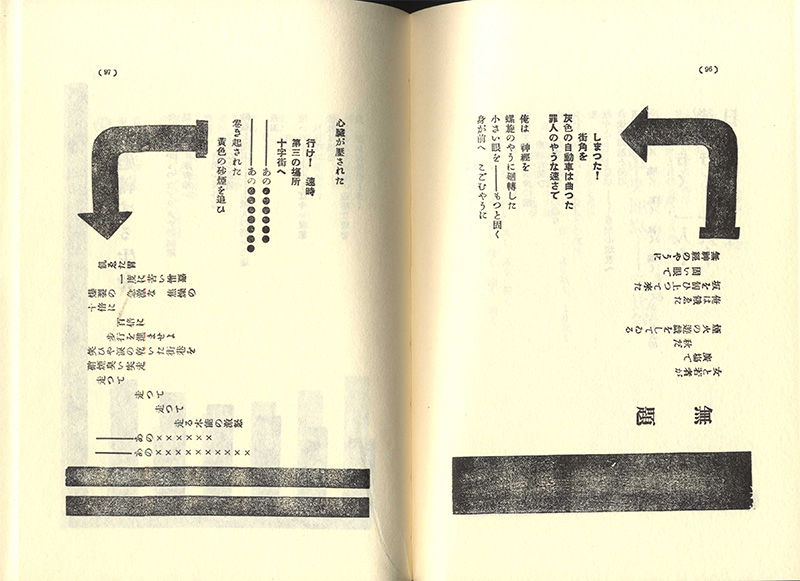

萩原恭次郎詩集『死刑宣告』大正十四年(一九二五年)刊(近代文学館 特選 名著復刻全集版)

高橋新吉さんの『ダダイスト新吉の詩』は「赤と黒」創刊の大正十二年(一九二三年)に刊行されていますから当時アナキズムとダダイズムはとても近しい文学動向だった。実際『死刑宣告』はアナキズムともダダイズムとも呼んでもいいような詩集です。

では『死刑宣告』の何が重要なのかと言うとテキストの意味伝達内容ではない。僕はテキスト至上主義で朗読がうまいとか造本が素晴らしいとかテキスト以外の要素を基本的に評価しないんですが『死刑宣告』は例外です。この詩集、大好きなんです。珍しく復刻版も買って持っています。これだけムチャクチャな詩集を作ったのは恭次郎が初めて。何かを新たに始めた人、試した人は偉大です。恭次郎も重要な詩人の一人です。

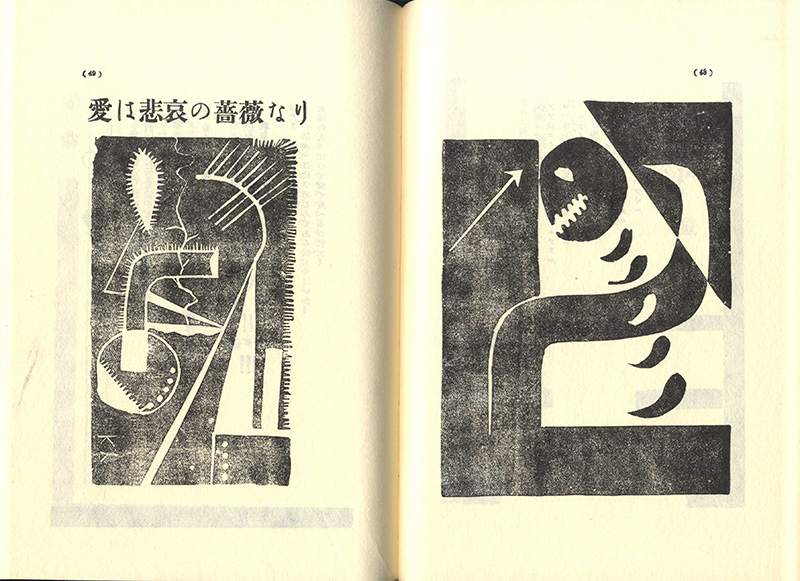

「愛は悲哀の薔薇なり」(『死刑宣告』所収)

恭次郎の『死刑宣告』の面白さと重要性は初版を手に取らないとわからないところがある。「愛は悲哀の薔薇なり」という詩は意味内容的には「世の中金だ」と言っているだけです。ただ詩のタイトル扉にイラストを使い記号やタイポグラフィを使っている。

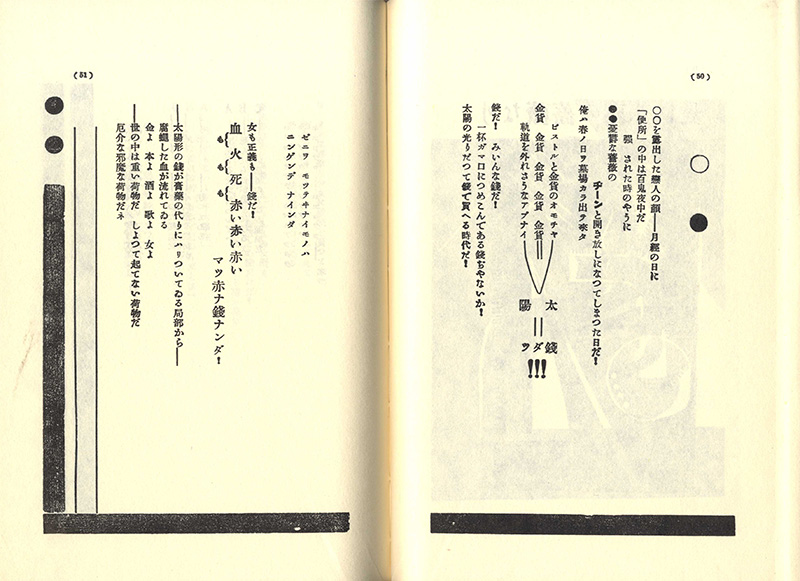

上「日比谷」、下「無題」(『死刑宣告』所収)

詩篇「日比谷」、「無題」も同様です。「日比谷」は当時の日本の中心=「首都中央地点」を指しますがそれを横目に「彼は行く」「黙々と――墓場――永劫の埋没へ」と詠っている。単独者のアナキストらしい詩です。「無題」は一種の疾走詩篇。詩の最初の方に「俺は餓ゑた」とありその飢餓意識から疾走が始まる。問題が何かわからないまま、どう解決していいのかわからないまま走り出さずにはいられない焦燥感です。それが文字通り太い矢印を使って表現されている。

『死刑宣告』には見開き程度の八十三篇の短詩が収録されていますがそれぞれの詩に違う装幀が施されている。最近再評価が進んでいる演出家・舞台芸術家の村山知義の「マヴォ」グループが装幀に協力しています。「マヴォ」は村山と尾形亀之助、柳瀬正夢らが結成した「未来派美術協会」の機関誌でした。こういった前衛グループはすぐ分裂・解散してしまう。革命は一度限りで二回繰り返せないからね。「マヴォ」も三年ほどで実質的に解体しますが『死刑宣告』はアナキストと未来派の共作詩集です。

未来派のイメージは機械ですが『死刑宣告』のイラストは直線と曲線を多用したまさに機械的なもの。文字を人の顔や動物、物の形にレイアウトするアポリネールのカリグラムなども使っている。自由詩は形式・内容面で文字通り一切制約がない言語表現ですが『死刑宣告』はそれを呆れるほどの大胆さで表現した。後に北園克衛や春山行夫がタイポグラフィを始めますがその思いきりのよさ、大胆さで『死刑宣告』には及ばない。こういったムチャな詩集を作ったのは川端隆之さんの『古霊』(昭和六十一年[一九八一年])と『MIXED MEDIA』(平成三年[九一年])くらいじゃないかな。僕は自分じゃこういった詩集は作を作ろうと思わないですが自由詩ならではの詩集です。

ただ恭次郎は頭から徒手空拳の前衛表現を信じていた脳天気な詩人ではない。『死刑宣告』初版「序」冒頭で「私の詩への警告●●/私の詩をデカタンの如く思ふ者、それ自身が一つの嘲笑はるべき近視眼だ!/私は私の詩集に「野獣性なる人間的なる愛の詩集」と名づけたく思うふ程の、いわゆるデカタンを擯斥する者である」と書いています。『死刑宣告』は破れかぶれの享楽的で退廃的なデカダンではない。近代文明が自分をデカダンに追い込むのだけどそれを突破するための詩集なんだと主張している。

『死刑宣告』は大変話題になり詩集としては異例ですがすぐに第二版が刊行されました。しかし恭次郎は「第二版の序」で「私は、この詩集は再版と共に、以後絶版にしようと思つてゐる。/私はこれ等の詩を私自身から理由なく廢棄したいからである。また幾版も版を重ねる事を、それ程よろこびとも私は感じないからである」と書いている。恭次郎は『死刑宣告』のような試みは二回繰り返せないと気づいていた。

僕は君が生れた時隣の部屋で

夢中になつて君の母の苦しみを聞きながら原稿を書いてゐた

だつて僕はその時金が一文もなかつたからさ

僕は原稿を書き終えたら君は生れた

僕は原稿をポストへ入れに出ながら

わななく心を押へながら上野にゐる友達に金を借りに行つた

僕はアーク燈のぼんやりした公園の森の中を

聲高々と歌を歌つて歩いて行つた

自然に僕は歌つてゐたのだ

僕は自分に氣がついてからも歌つた

僕は愉快でならなかつた

友は金と一緒におむつとタオルを渡してくれた

みな玄關に出て僕を見つめてゐた

僕は皆の顔を見て笑つた

僕はその金でどつさり思ひ切つて果物を買つて

君の母のところへ歸つて来た

だが 君は生れて

父の生れた土地へも行かない

母の生れた土地へも行かない

兩方とも僕達をきらつてゐるのさ

僕はどつちへも通知しない

然しそんな事が何んだ

君はここの所から出發すればいゝんだ

何物も怖れるな

勇敢なるかつ誠實なる戰ひの旗を

僕は死ぬまで君のために振るよ。

萩原恭次郎 詩集『断片』(昭和六年[一九三一年])より「断片59」全篇

恭次郎は結核で昭和十三年(一九三八年)に三十九歲の若さで亡くなり生涯詩集は『死刑宣告』と『断片』の二冊だけです。『断片』は59のフラグメンツから構成されます。「今日を正しく歩む者だけがプロレタリアだと信ずる」という詩行もありますが最後は我が子が生まれた喜びを歌っている。恭次郎の詩がじょじょに地に足がついたものになっているのがわかります。恭次郎が「赤と黒」の絶対的リーダーだった。ほかの同人たちも『死刑宣告』に強い影響を受けています。

青空に風船がただようてゐた

それを知つてゐるのはぼくだけだ

誰ひとり氣のつくものはない

通りがかりの人をつかまへて

空を指しても

見えないよとどなつて相手にもならない

高い樹の間の空に

ちつぴりさつきの風船が見えてゐる

赤い風船が浮いゐる

皆んなはほんたうに見えないのか

それとも問題にしないのか

馬鹿野郎! どちらだ。

小野十三郎 詩集『半分開いた窓』(大正十五年[一九二六年])より「白晝」全篇

四方八方 劍を擬する敵の重圍の中にゐる

四方八方 手をさしのべてくる同僚の微笑がある

敵か 味方か 見さかひのつかない

幾重にも屈折した斜光線のなかで

おれは厚顔な市民の假面をかぶつた

假面のおれは雜沓をあるき

カフエーの椅子に腰かけ

唇の紅い女を愛撫した

そして 時におれは

おれの假面がおれの顔であるか

おれの顔がおれの假面であるか

おれは一體 敵か 味方か

見さかひがつかなくなることに慄然とした

岡本潤 詩集『夜から朝へ』(昭和三年[一九二八年])より「假面」全篇

風の中の乞食

路傍に吹き飛ばされた乞食

あらゆるものを失つた乞食

お前の哀願は暗い地から湧いて來る

冷たい冷たい冬の深夜

お前の心の底にも星が落ちるだらう

涙とならず

怒りとなれ

壺井繁治 詩集『壺井繁治詩集』(昭和十七年[一九四二年])より「風の中の乞食」全篇

小野十三郎、岡本潤、壺井繁治さんの第一詩集所収の詩です。アナキストらしいと言えばそうなんですが恭次郎も含めて政治的主張はそれほど多くありません。小野「馬鹿野郎! どちらだ。」、岡本「おれは一體 敵か 味方か/見さかひがつかなくなることに慄然とした」という詩行に表れているように体制には反発するけど社会主義などのイデオロギーにも全面的に賛同できない精神の揺れが表現されている。ただし岡本、壺井さんはその後社会主義的反体制の姿勢を鮮明にしますが小野さんはじょじょに政治的主張から遠ざかっていった。

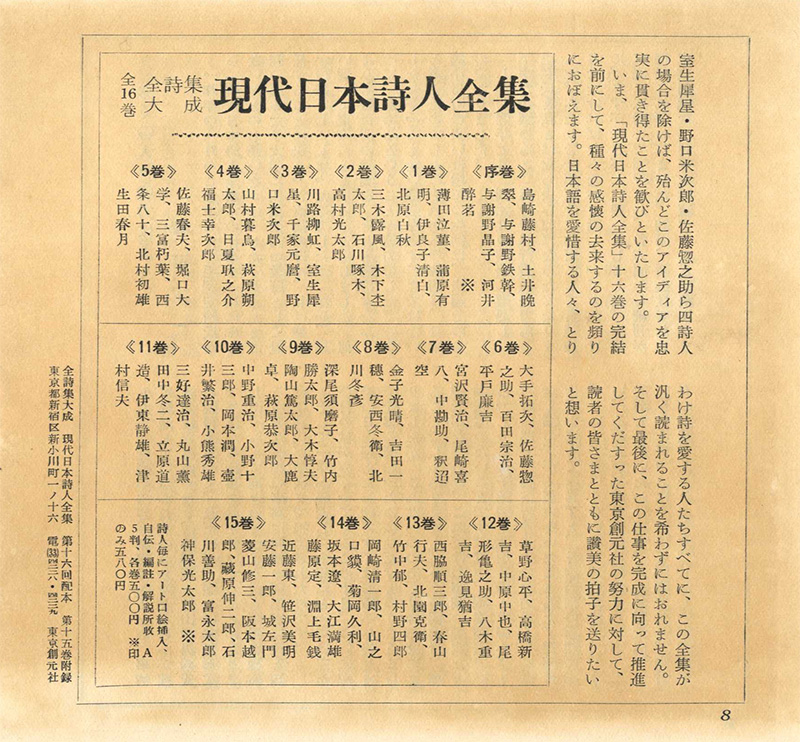

僕がザザッと小野、岡本、壺井さんの詩を読んだのは、えっらい昔の詩のアンソロジーですが昭和二十七年(一九五二年)から二十八年(五三年)にかけて刊行された創元社の『全詩集大成 現代日本詩人全集』全十六巻です。三段組みのアンソロジーなんですが詩人たちの既刊詩集全篇を収録した便利なアンソロジーでした。

二十代から三十代の頃は〝詩とは何か〟が今ひとつ腑に落ちなくてね。多くの詩人が見よう見まねで詩のような詩を書いているように思えて仕方なくて自由詩の発生から順に作品を追ってみた。河出書房新社刊の『日本現代詩大系』(昭和四十九年[一九七四年]~五十一年[七六年]刊、全十三巻)もヒマにまかせて読みました。創元社版はモダニストで終わってるけど河出書房新社版は鮎川信夫らの戦後詩まで網羅しています。

創元社版『現代日本詩人全集』折り込み 全巻一覧

小野、岡本、壺井さんの初期詩は「!」エクスクラメーションマーク、いわゆるビックリマークだらけでね。読者がビックリマークくらいでドキッとしてくれた最後の時代じゃないかな(笑)。断言の時代ですね。その後迷いの時代になって「?」が増えるわけだけど。

それはともかく今自由詩は恐ろしいほど停滞しているのでこういった詩のアンソロジーはもう刊行されないだろうなぁ。ただ創元社版『現代日本詩人全集』には今では忘れ去られてしまった詩人や名前しか知らない詩人の詩がたくさん収録されている。考えさせられます。

詩のアンソロジー集を通読するのは面白いんですよ。例えば創元社版『現代日本詩人全集』第十巻は中野重治、小野十三郎、岡本潤、壺井繁治、小熊秀雄のプロレタリア系詩人の詩集が収録されています。読めば中野と小熊の詩が突出しているのが手に取るようにわかる。詩人としての優秀さのレベルが違う。残酷なものです。小野さんの詩は昔読んだはずなんだけどまったく記憶に残っていなかったな。

若い頃東京にいたけど小野さんは三十歲の時に生まれ故郷の大阪に転居して以後動かなかった。戦後には大阪文学学校を開校して社会的名士にもおなりになった。ただ詩の良し悪しとか代表作は何かとか、そういうことを言っちゃいけない詩人だよね。小野さんは「自伝」で「私は、詩は創造であるよりも、詩は習慣だと思っている。人間の物の感じ方、考え方を不断に昴め、鍛えてゆくための習慣である」と書いています。詩は日記のようなものだということです。実際生涯に膨大な数の詩集を刊行した。ただ今回『小野十三郎著作集』で全詩を読んだけど実に退屈だった。小野さんに言わせればそういう詩の読み方は間違いなんだろうけど。

池上 左翼系詩人といっても小野十三郎も長谷川龍生も、政治思想的な評論はたぶん書いていないですよね。少なくともぼくは読んだことはありません。そういう意味ではふたりとも生粋の詩人と言っていいと思うのですが、小野十三郎の代表作は何かと言われてもパッと思い浮かぶ詩はないですね。

しかし、詩史的に重要な詩集として昭和十四年(一九三九年)に刊行された『大阪』(赤塚書房版)があります。戦前・戦後を含めて自由詩は東京で生活する詩人による作品が多く、詩に描かれる都市の多くは東京です。小野十三郎は生まれ育った大阪を基盤にして、大阪という都市を描きました。これは小野十三郎という詩人の特徴的な点だと思います。

遠方に

波の音がする。

末枯れはじめた大葦原の上に

高圧線の弧が大きくたるんでゐる。

地平には

重油タンク。

寒い透きとほる晩秋の陽の中を

ユーフアウシヤのやうなとうすみ蜻蛉が風に流され

硫安や 鋼鉄の原で

ノヂギクの一むらがちぢれあがり

絶滅する。

詩集『大阪』に収載された「葦の地方」という詩です。「ユーフアウシヤ」というのは調べたら「オキアミ」のことで、「とうすみ蜻蛉」というのは「イトトンボ」のことでした。いま読むと「寒い透きとほる晩秋の陽の中を/ユーフアウシヤのやうなとうすみ蜻蛉が風に流され」る風景を描いた抒情詩のように感じるかもしれませんが、当時このように工業地帯の風景を主情を抑えて描いた作品はなかったのです。「短歌的抒情の否定」すなわち日本的な「歌」ではない詩を志向する転機となった作品だと自身で書いています(『奇妙な本棚』)。

先ほど挙げた「短歌的抒情の否定」を論じた『詩論+続詩論+想像力』に収載されている「詩論」が書き始められたのは昭和十七年(一九四二年)で、戦時中なんですよね。

鶴山 小野さんは戦後の財産税で貧乏になるけどそれまではいわゆる大阪のボンボンですよね。日本無政府共産党書記局責任者・相沢尚夫に資金提供するくらいの余裕があった。相沢は逮捕されるわけですが小野さんも勾留され取り調べを受けています(執行猶予釈放)。じゃあ反戦だったのかというとそうでもない。戦争中に『辻詩集』に詩を寄稿しています。吉本隆明は壺井繁治や岡本潤が戦時中に発表した翼賛詩を厳しく批判し、飯島耕一は瀧口修造が『辻詩集』に詩を寄稿したことにずっとこだわった。杓子定規に言えば小野さんも無傷ではない。積極的に戦争翼賛した詩人ではないけど。

池上 小野十三郎はアナキズム系の詩人たちと一緒に活動していたから左翼詩人という括りになっていますが、政治思想的なアナキストという感じはしないですね。しかし、彼の「短歌的抒情の否定」という詩論はアナキズム的と言ってもいいと思います。「短歌」という日本の詩歌の根幹を否定しているわけですからね。小野十三郎以前に「短歌的抒情の否定」をはっきり言った詩人はいないんじゃないですか。

■短歌的抒情の否定とは■

鶴山 短歌的抒情の否定とは言っていませんが、それに相当するのが萩原朔太郎の『月に吠える』(大正六年[一九一七年])だったという言い方はできるでしょうね。明治末から大正初年代にかけて北原白秋の文語体詩が非常に高い完成度に達していました。当時の評論などを読めばわかりますがほとんどの詩人が自由詩(新体詩)はこの形式で行くんだろうと思っていた。ところが唐突に朔太郎の『月に吠える』が現れてちゃぶ台をひっくり返した。

『月に吠える』は自由詩の歴史で最も重要な詩集であり現代にまで続く自由詩の絶対的基盤です。『月に吠える』以前から口語自由詩は試みられていました。が、『月に吠える』を読んだ詩人は口語自由詩の成立要件は五七・七五調の韻律とそれに付随する短歌的抒情から切れることにあり、かつ口語自由詩では独自の思想が必須だということに気づいた。直観把握した。もちろん朔太郎は晩年の『氷島』(昭和十八年[一九三四年])で文語体詩に回帰します。朔太郎の詩には得体の知れない罪の意識が濃厚に表れますがそれは師・北原白秋の文語体詩を逸脱してしまった罪の意識なのかもしれません。三好達治と並ぶ朔太郎門の双璧である吉田一穂は「詩は短歌的原罪を負っている」と言っています。一穂に到るまで五七・七五調の白秋文語体詩から逸脱することへの強い抵抗と罪の意識があった。

ではポスト朔太郎世代に当たる小野十三郎の短歌的抒情の否定はどういうものなのか。未来派やモダニストらの短歌的抒情の否定とほぼ同じだと思います。北園克衛や春山行夫らのモダニストはもちろん俳句では山口誓子の『凍港』(昭和七年[一九三二年])などが、急速に工業化が進む日本社会を反映してそれまで詩では使われていなかった単語(事物)を積極的に取り入れるようになった。「機関車」とか「重油タンク」とかね。小野さんの短歌的抒情の否定は世相を反映した新語の援用だと言っていい。ただし小野詩の基本は叙景です。伝統を言えば淡い俳句表現に近い面もある。

中期以降の小野さんの詩はだいたい散歩詩です。あそこにいってこういう風景を見た、それについてこう感じたという詩がほとんどです。それが大阪文学学校が成功した理由でもあるでしょうね。鮎川信夫や田村隆一が詩の書き方を講義したら多くの人がついていけないと思います。だけど小野さんは詩では見たこと感じたことを書けばいいという立場です。

池上 小野十三郎のおもしろいところは、融通無碍な点です。詩も評論も思ったことをそのまま書いている感じですね。「短歌的抒情の否定」を主張しているんだけれど、必ずしも自分の作品がそうなっていないことは自覚していて、自分の詩に満足していないと正直に書いてるんです。じゃあ小野十三郎がどういう詩を評価しているかと言うと、中野重治がいちばんなんですね。あれっ、ていう感じ(笑)。

鶴山 中野さんは頭のいい理論家で散文の切れ味抜群だったけど、詩や小説はホントに抒情的だからね。特に詩は室生犀星の弟子だけあって正統抒情詩です。短歌的抒情と切れているとは言い難い。

池上 詩史的に言えば小野十三郎の詩論に限らずモダニストたちの試みによって日本の詩は短歌的抒情と切れたわけですが、その後、大岡信などは短歌的抒情を否定することによって詩がやせ細ると考えて新たな抒情詩をつくって行くわけですよね。

鶴山 自由詩は北園や春山のコンクリートポエムでいったん短歌的抒情と完全に切れました。日本文学の中での前衛が存在理由の自由詩らしい極端な試みでした。コンクリートポエムには形式しかないのでそこから詩人たちは詩の形式と内容を分けて考え始めるようにもなった。形式は意外と強いことに気がついた。形式と内容という概念が成立したんです。

時代の変化に呼応して詩の言語像は次々に変わってゆくわけですが、詩の場合、たいていは極端な変化(試み)の後に揺り戻しが来る。この揺り戻しが実は大事なんです。揺り戻した時に論点が相対化されるからです。文語体から口語体への移行期には五七・七五の韻律や短歌的抒情が大問題だった。それしか目に入らなかった。しかし形式と内容という概念が成立するとそれぞれの要素として相対化されるようになる。小さな問題として相対化され始めるんです。

朔太郎以降、モダニストたちの登場に到るまで短歌的抒情は行きつ戻りつしながら相対化されていったわけですが、それを追うと煩雑になるのでもっと乱暴にまとめます。文語体短歌的抒情を引きずっていたいわゆる近代詩と戦後詩・現代詩の最も大きな違いは自我意識のあり方です。戦後詩・現代詩の詩人の自我意識は近代詩人とは比べものにならないほど大きく強固です。社会主義に代表される社会批判意識や戦争体験が人間の自我意識を強固に尖鋭にしていった。詩人たちはその唯一無二で強固な自我意識で形式と内容を選択して詩を書いてゆくようになった。今では五七・七五の韻律(形式)や短歌的抒情(内容)の援用は詩における多くの選択肢の一つになっています。

この対話では取り上げませんが近代詩や戦前モダニズムの詩の流れを受け継いでいる現代詩人はけっこういらっしゃる。窪田般彌は吉田一穂以来の象徴主義詩人で藤富保男は北園克衛系のモダニスト、那珂太郎は白秋的韻律と象徴主義のハイブリッドです。藤井貞和さんには折口信夫が入っていると思うな。詩人たちは自由に自己の詩の形式と内容を選べるようになっています。

大岡信さんの『うたげと孤心』などの仕事についていえば、あれはもう詩の技法問題を離れていると思います。日本文学の根源に迫る問題提起です。短歌は日本文学の母胎ですからね。そこから新たな詩の技法などを生み出すことはできると思いますが短歌論は基本的に日本文学原理論として考えていった方がいいように思います。

池上 小野十三郎は短歌は個人的に嫌いだと書いていますが、それは必ずしも短歌そのものを指すのではなく、いわゆる日本の〝短歌的〟なもの、その情緒のようなものなんです。

富岡多恵子の「海から見た土地――小野十三郎」という評論を読むと、小野十三郎の実の母親は「地唄の三味線芸者」だと本人から聞いたと書かれています。小野十三郎は小さい頃からなじんでいた日本的な短歌的抒情にアンビバレントな感情があって、青年期にはそこから遠ざかりたいという遠心力が働いていたように思います。

それは「荒地」の詩人たちも同じです。田村隆一は大塚の三業地の料亭の息子で、そういう環境に反発してモダニストになって行きますが、晩年は江戸っ子的になります。鮎川信夫は右翼だった父親に激しく反発してモダニストになりますが、津田左右吉を熱心に読んでいて、批判的な視点ではありますが日本精神に関心を持っていました。

村上春樹も国語教師の父親に『平家物語』を暗記させられて、そこから遠ざかりたいという思いでアメリカ文学やジャズに接近して行ったわけですよね。村上春樹の小説は風俗的にはアメリカ的な世界を描いていても、文体の基底には『平家物語』の日本語のリズムがあるのだと思います。ぼくらの時代でもロックを聴いたり外国文学を読んだりした背景には、親の世代が好んだ日本的な情緒に対する反発がありましたよね。だけど、ぼくなんかザ・バンドはいまでも好きだけど、この十年ぐらいは文楽の太棹三味線ばっかり聴いているものね(笑)。

小野十三郎は桑原武夫の『第二芸術論』について興味深いことを言っています。桑原武夫は〝俳句は文学ではない、第二芸術だ〟と批判したわけですが、小野十三郎は「なぜ短歌ではないんだ」と言っているんです。桑原武夫は俳句を否定しながら短歌的抒情には惹かれているんじゃないか、裏では三好達治と通じているじゃないかと批判しています。

鶴山 面倒臭いから細かいことは言いませんが、短歌を否定することはできないよ。桑原さんくらい頭がよければそんなこと、わかる。でも俳句批判は簡単。僕は『正岡子規論』で俳句は世界標準文学、日本では明治維新以降の近代的自我意識文学と真っ向から対立する〝非―自我意識文学〟であり、日本文化が内包している循環的かつ調和的世界観を写すための鏡のような文学であると完全論証しました。これは絶対に動かない。しかし俳人たちはいまだに俳句は自由詩や短歌、小説、戯曲と同様の自我意識文学だと主張したがる。誰が書いてもいいような、作者名を隠せば誰の句かわかんないような俳句を毎日毎日大量に書き散らしながらね。

短歌はわたしはこう思う、こう考えるの自我意識文学です。古来ずっとそう。しかし俳句で人間の自我意識を直截に表現するのは難しい、というより不可能です。その鬱屈したフラストレーションを発散するように俳人・俳壇は物凄く権威主義的で政治的。俳句は淡泊な表現なのに俳壇はドロドロだ。俳壇という所に一歩足を踏み入れれば俳人たちのどうしようもない狭量さ、頭の悪さ、俳壇の風通しの悪さ、傲慢な権威主義に心の底からうんざりするよ。

俳人は俳句に滅私奉公する赤子で文字通り俳壇だけが世界だからどの俳句メディアに書いた星の数ほどあるアノ俳句賞をもらったコノ賞の選考委員になったとか俳壇内出世にしか興味がない。それが大方のプロ俳人の実態なんだから呆れる。江戸時代までは俳句はお遊びだったけど維新以降に〝欧米文学〟が入って来てからなおそうなった。

俳句という表現を否定しているわけではありません。高濱虚子が言ったように俳句は国民文学であり巧拙を別にすれば俳句を簡単に詠めるのが日本人だと言えるほどです。俳句が日本から消え去らない限り日本人は天災が起こっても略奪などに走らない秩序正しい国民性を維持できるんじゃないかと思います。でも俳句は大好きだけど俳壇は大嫌いだね。

俳句は短歌の究極の近代化で、短歌が内包していた日本文化の循環的かつ調和的世界観だけを受け継いだとも言えるんだ。季語必須とはそういうことだよ。季語は春夏秋冬の循環性だろ。だけど短歌について考え始めれば日本文学の根本原理に行き当たらざるを得ない。短歌を否定することは日本文学の否定に繋がる。そんなことはできない。だけど世界標準自我意識文学に対して俳句は形式文学だと批判することはできる。桑原さんに賛成です(笑)。

池上 小野十三郎のもう一つの主張に「歌とは逆に歌に。」というのがあります。小野十三郎自身、この言葉が意味することをはっきりわかっているわけじゃなくて、テーゼのようなものとして提示しているんです。短歌的抒情としての「歌」は否定するが、詩が「歌」であることは否定できない、ということなんだろうと思えます。これはとても興味深い論点で、日本語の自由詩の音楽性についてはまだまだ論じ尽くされていませんし、ぼく自身も考えてみたいテーマです。

小野十三郎が晩年まで淡々と叙景のような詩を書き続けられたのは、やはり「短歌的抒情の否定」が根底にあったからなのかなと思うのですが、結局、詩人としての小野十三郎はどう位置づければいいんでしょうかね。

鶴山 「赤と黒」同人で恭次郎は夭折ですが小野、壺井繁治、岡本潤さんは戦後まで生きた。この戦後活躍した三人の中で小野さんが一番批判しにくい詩人であるのは確かです。戦中左系詩人には転向などの問題が絡んでくるからね。戦後の小野さんは元アナキストのプロレタリア系詩人とみなされ左翼系雑誌に関わった。しかし目立った政治活動も政治的主張もしていない。

吉本隆明は全学連初代委員長の武井昭夫との共著『文学者の戦争責任』で詩人たちの戦争責任を追及し「転向論」でその矛先を思想家や小説家にまで広げました。でも戦中に検挙されて転向し戦後に共産党に復党した中野重治については批判していない。高村光太郎は戦中に翼賛詩を書き戦後自己批判しましたがそれに対しても一定の理解を示した。なぜかと言うと中野や高村さんの思想は地に足が着いた肉体的なものだからです。

戦前・戦中の転向はそう簡単な問題ではない。『戦後詩史論』を読めばわかりますが吉本さんは基本的にモダニスト嫌いです。噛み砕いて言えば頭でっかちのインテリが嫌い。モダンは「現代」という意味ですが〝欧米現代〟に追いつけ追い越せがモダニズム運動だった。欧米先進国にすべての面で遅れていた日本人は必死になって欧米から新思想を移入しました。モダニズム、ダダ、シュルレアリスムなどの文学思想はもちろん社会主義思想などもそれが絶対的に正しいという前提で受け入れた。そこで何が起こったのかというと現実との乖離です。当たり前ですね。欧米と日本では思想の発生土壌が違うんだから。

絶対的に正しいという前提で欧米思想を受容すると当然日本の現実の方が間違っているという認識に達する。愚昧な民衆を蔑み主導しなくてはならないというエリート主義も生まれる。保守政治家となんら変わらない。この現実との乖離を埋める決定的事件として転向が作用することがあった。一筋縄ではいかないですが中野重治は検挙と転向によって理論と現実との乖離に気づいた。それが中野文学を優れたものにしている。

吉本さんは谷川雁や村上一郎と「試行」を創刊したように考え方が違っても一貫した思想を持っている人を排除したりしなかった。自分で考える思想家には理解を示した。「知の密輸業者」などと口を極めて罵倒するのは付け焼き刃で思想が肉体化していない頭でっかちの文学者たちに対してだけでした。その吉本さんが口を極めて罵倒した文学者に壺井繁治と岡本潤がいた。

七つの首は

やがて

絞められるだろう

七つの首のために

ぼくらは涙を流さぬであろう

悲しみを知らぬからではない

あまりに盬からいのを知っているからだ

七つの首に

もしも僕らが

この手でじかに縄をかけてよいものなら

死者も墓場から起きあがってくるであろう

それほどにも深い悲しみを

ひとびとはなめさせられたのだ

壺井繁治「七つの首―絞首刑を言渡された東条英機ら七人の戦争犯罪人に―」冒頭 詩集『戦争の眼』(昭和二十七年[一九五二年])所収

誰が人民の血を吸いとり

誰が祖國を荒廢にみちびいたか。

君たちはなにも知らずに死んだ。

幾千幾萬の靑春は消えうせ、

幾千幾萬の有為の材は碎け散った。

君たちはもうどこにもいない。

君たちは死んだ。

生きていることの幸福も不幸も

君たちとはもう緣がない。

君たちはいなくなり、

饑餓と焦土と闇市と

交通地獄にあえぐ人民と

政黨亂立の敗戦日本がある。

君たちの後光も消えた。

岡本潤「後光」末尾 詩集『襤褸の旗』(昭和二十二年[一九四七年])所収

壺井さんも岡本さんも戦前・戦中に逮捕され、戦中に翼賛詩を書きましたが戦後に共産党員になっています。中野と似たような苦しい戦中・戦後を送った。プロレタリア詩人としては一貫していたとも言える。

ではなぜ吉本が壺井・岡本を批判したのかと言えば彼らの思想が浮薄だからです。二人が戦後に発表した詩を引用しましたが意味伝達内容は明快です。戦中の政府を厳しく批判している。わかりやすいので優れた詩だと思う方もいるかもしれない。しかしそうではない。

彼らは戦中体験を自己の問題として受けとめていない。敵を、批判対象を外部に措定している。他人事のように日本政府を批判している。だから戦中に翼賛詩を書いたことを自己批判も総括もできない。〝強制〟という敵(外部)を措定すればその傷は容易く乗り越えられる。だけどそれでは現実の本質に迫れない。

壺井さんや岡本さんの詩に限らず戦後に戦中の日本政府を批判する詩はたくさん書かれました。今回取り上げる詩人たちは違いますが左系群小詩人たちの詩ですね。それらを読むとなぜ「荒地」派が戦後の詩の主流になっていったのかわかります。同時代人ならあっけらかんとした体制批判は無責任。杓子定規な体制批判詩に比べれば「荒地」派の詩は難解です。意味内容が通りにくい詩も多い。しかし彼らの抽象表現は戦中の日本社会とそこでの自己の在りようを内面化したがゆえの軋みです。

雨が降つてゐた。

ぼくは蝙蝠傘をさして

足駄を履いて

遠い加賀屋の造船所に通つた。

レーンコートの内ポケツト一冊の本が入つてゐる。

昔々その昔成瀬政男といふ若い歯車の大家がヨーロツパ帰りの船中で

これも有名なさる日本の作家と出会つた。

ぼくは電車の中でその本を読む。

――禊といふものは

と科学者はその小説家に向つて云つたのだ。

多分神はこの日なほぼくの中にもゐたのだらう。

ぼくは海の方へ歩いていつた。

猛烈な向ひ風に

何度も傘を折られさうになりながら。

昭和二十年八月十五日は

半年の後に迫つてゐた

小野十三郎「成瀬政男」全篇 詩集『大海辺』昭和二十二年(一九四七年)

小野さんが戦後初めて出版した詩集『大海辺』の詩です。詩のタイトルの「成瀬政男」は機械工学者で歯車の権威。詩の中に登場する「加賀屋の造船所」は勤労奉仕のために通った工場です。戦中体験を題材にして「禊」という言葉も出て来るのに淡い心象叙景詩です。この詩法は確かに一貫している。アナキスト・プロレタリア詩人という小野十三郎のパブリック・イメージにピタリと合致する社会批判詩を探してもないのです。

立ちどまって

そんなにわたしを見ないで。

かんけいありません、あなたの歌にわたしは。

あなたに見つめられてる間は

水も上ってこないんです。

そんな眼で

わたしを下から上まで見ないでほしい。

ゆれるわたしの重量の中にはいってこないでください。

未来なんてものではわたしはないんですから。

気持のよい五月の陽ざし。

ひとりにしておいてほしい。

おれの前に

立つな!

小野十三郎「拒絶の木」全篇 詩集『拒絶の木』昭和四十九年(一九七四年)

小野さんの詩は退屈で読んでも記憶に残らなかったと言いましたが著作集でその膨大な詩を頭から読んでゆくとなぜかだんだん心地よくなってくる。『拒絶の木』は読売文学賞を受賞した後期詩集ですが出来がいい。表題作は自己を木に擬したペルソナ詩で最後に詩人自身が「おれの前に/立つな!」と拒絶の肉声を発する。

小野さんの詩は散歩しながらの心象叙景詩で淡いですが孤独です。その詩人格は案外強い。それを感受出来た詩人が小野さんに私淑したんでしょうね。池上さんがおっしゃったように短歌的抒情の否定は小野十三郎詩の根幹なのかもしれない。論理的に説明するのは難しいですけどね。

(金魚屋スタジオにて収録)

縦書きでもお読みいただけます。左のボタンをクリックしてファイルを表示させてください。

縦書きでもお読みいただけます。左のボタンをクリックしてファイルを表示させてください。

*『対話 日本の詩の原理』は毎月01か03日にアップされます。

■ 金魚屋 BOOK SHOP ■

■ 金魚屋 BOOK Café ■