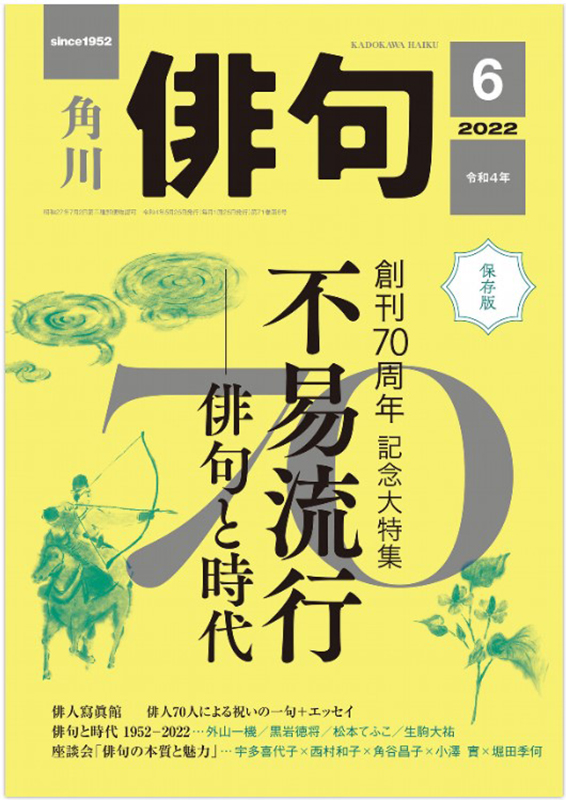

「創刊70周年 特別企画 不易流行―俳句と時代」が組まれている。つい「角川俳句」と出版社名を付けてしまうが正式名称は「俳句」である(表紙の「俳句」の前に「角川」が印刷されているので紛らわしいですが)。創刊号の編集後記に「私どもはこの「俳句」に接頭語も接尾語も附すことなく、大通りを歩かせたいといふ念願から、雑誌名として撰んだのです」(初代「俳句」編集長 石川桂郎)とある。

短歌や俳句の世界は結社が屋台骨である。主宰がいて結社員がいるピラミッド型の組織のことだ。師と弟子、先生と生徒の関係になぞらえられる。たいていの結社が作品を相互批評する歌会や句会を開催し、結社誌を刊行している。結社のあり方も様々だが主宰の作品や文章、発言に重きが置かれるのは言うまでもない。主宰の短歌・俳句観(文学観)に共鳴した結社員(門弟)から構成されるのだから当然だ。

この結社が短歌・俳句の、いわゆる日本伝統短詩型文学の本質に直結しているのは言うまでもない。結社では歌会・句会だけでなく、結社誌上でもひっきりなしに作品の相互批評・優秀作の撰が行われている。この相互批評が型の文学である短歌・俳句の要である。

短歌・俳句では推敲・添削によるほんのわずかな違いで作品が見違えるように良くなることがある。解釈(意味伝達内容)がガラリと変わったりもする。五七五七七や五七五の型の中でより優れた表現を探求するのが座の役割だ。

主宰の意見が尊重されるとはいえ、結社が歌会・句会・添削・撰などの相互批評的な座のフィールドを手放すことはない。結社・同人誌無所属歌人・俳人であっても歌会・句会に参加し、○○歌壇・俳壇や○○短歌・俳句賞の選考委員といった形で日常的に作品の撰や添削に関わることが多い。広義の座は短歌・俳句の世界にあまねく存在している。

わかりやすい言い方をすれば歌人・俳人は若い頃から晩年まで、右見て左見て上見て下見て自分の作品をより優れたものにしようと努力する。これは自分で〝表現の型〟を作り上げる必要のない短歌・俳句文学だけの特徴である。

これに対し自分で表現の型を作り上げなければならない典型的文学ジャンルは自由詩である。自由詩は形式的にも内容的にも一切の制限がない。本当に何の制約もない。何かを表現しようと思った時に、まずその表現形式を自助努力で作り上げなければならない。自由詩の詩人の作品の型は詩人ごとに異なる。

小説は物語中心であり自由詩に比べれば一定の決まりごと(型)がある。しかし「である」なのか「です」なのか、主人公一人の語り(一人称一視点)なのか彼・彼女・太郎・花子の三人称一視点なのかなど、ゆるい規則を踏まえながら作家が独自の文体を作り上げる必要がある。

盤石の型のない自由詩や小説の世界ではトリビアルなテニオハや言葉の選択に神経を尖らせることはない。それよりも一つの作品、一冊の本が一つの完結した世界(文体)でまとまっているかどうかが大問題である。

「そうなのかなー」と疑うなら、歌人・俳人の皆さんは自分で試してごらんになるといい。詩作品 1 篇を書くのにも苦労するはずである。数編になるとほぼお手上げだろう。小説では30枚程度でもキチンと完結した美しい作品に仕上げるのが難しいはずである。

型のない(あるいは緩い)表現であるため、自由詩や小説では結社誌が存在しない。指導者としての先生はいないのだ。特にすべて無制約の自由詩の世界では、同人誌といってもある時期に空中分解するのが常である。派手に空中分解した同人誌が後々優れた同人誌だと評価されることすらある。未熟な者たちが集まって切磋琢磨した後に、それぞれが独自の型を見出して同人誌を必然的に解体させるからである。自由詩の詩人や小説家は作家ごとに孤立している。

もちろん無数の結社が存在することは、主宰と結社員ごとに短歌・俳句観が微妙に異なることを示している。トリビアルに見えるかもしれないが、むしろトリビアルであるからこそ結社ごとの文学観は相容れない場合も多い。それを俯瞰して眺め結社同士のつばぜり合いなども含めてフラットに紹介するのが商業誌の役割である。従って商業誌は結社誌よりも上位の権威を持っている。結社などで優れた作品を発表し斬新な主張をしなければ商業誌に取り上げてもらえないからである。

俳句で結社主宰の元に結社員を集めて会費を徴収して結社誌を刊行するシステムを作り上げたのは高濱虚子である。虚子「ホトトギス」は現在に至るまで世襲されているが終刊してしまった有名結社誌も多い。誓子「天狼」、飯田蛇笏・龍太「雲母」、中村草田男「萬緑」、最近では金子兜太「海程」など、ほぼ主宰の死去と同時に長い歴史に幕を下ろした結社誌がある。これはこれで結社主宰の文学観を反映している。自分一人の代で一つの文学観は終わる、あるいは区切りを付けるということである。しかし商業誌はそういった文学観とは無縁である。

商業誌にとっての最大の関心事は売上である。ボランティアでやっているわけではないので赤字がかさめば必然的に廃刊になる(角川「短歌」「俳句」はそれに近づけようと角川文化振興財団が版元になっていますが)。消えて行った商業歌誌・句誌も多いのである。そのため商業誌はどうすれば売れるのかに四苦八苦することになる。歌壇・俳壇の注目すべき成果と売れる誌面作りが必ずしも一致しないこともしばしばだ。

今回の特集では「俳句」誌の動向が四期に分けて概観されている。昭和二十七年(一九五二年)から三十四年(五九年)までのレジュメを外山一機さんが、三十五年(六〇年)から五十年(七五年)までを黒岩徳将さんが、五十一年(七六年)から平成八年(九六年)までを松本てふこさんが、九年(九七年)から令和四年(二〇二二年)までを生駒大祐さんが書いておられる。

限られた誌面とはいえ四期の分類が妥当かどうかは別として、通読すると一九七〇年代(昭和四十五年から五十四年)までは太平洋戦争で中断した戦前俳句の受容・消化と敗戦後に生まれた新たな戦後俳句・社会性俳句・前衛俳句などの紹介の時代だったと言える。虚子が亡くなったのは昭和三十四年(一九五九年)で秋櫻子没は昭和五十六年(一九八一年)、誓子没は平成六年(一九九四年)なので当然と言えば当然だ。戦後俳句・社会性俳句・前衛俳句の主要俳人たちも従軍派・戦中派であり平成・令和まで生きたわけだから(ご存命の方もいらっしゃる)、戦前・戦後俳句文学の影響がほぼ完全に消えたのはつい最近のことだと言っていい。

ただ一九八〇年代(昭和五十五年から昭和六十四年・平成元年)には戦前俳句、戦後俳句の影響力は大きく低下していた。松本てふこさんは昭和五十七年(一九八二年)から六十二年(八六年)のレジュメで「この時期の特徴のひとつである俳句人口の増加に一役買ったのが、カルチャースクールなどで俳句を始めた層である」と書いておられる。

それまでも短歌・俳句・自由詩の日本の三つの詩のジャンルの中で最も創作者兼読者が多かったのは俳句だが、爆発的に増えたのは一九八〇年代半ば以降である。なんやかんやいってまだ一九七〇年代までの日本は貧しく、八〇年代半ばになってようやく団塊の世代などの子育てが一段落し、経済的にも余裕が出たのである。この俳句人口の爆発的増加、つまりは初心者俳句人口の増加によって「俳句」編集方針も変わっていった。初心者指導がメインになりそれが現在まで続いている。

ただ「俳句」誌が初心者指導雑誌になった理由は、一九八〇年代以降に登場した俳人たちが戦前俳句、戦後の社会性俳句・前衛俳句に比肩するような、俳人たちの興味を強く惹きつける新たな動向(パラダイム)を生み出せなかったからでもある。この知的パラダイム喪失の代わりに「俳句」誌存続のキーファクターになったのが初心者指導編集方針だった。売れなければ商業雑誌は続けられないのだから当然である。

従って一九八〇年代以降の俳人たちに、「俳句」誌が凡庸な初心者指導雑誌になってしまったと批判する権利はない。俳句における知的パラダイム喪失の責任は俳人たちにある。「俳句」誌は初心者指導雑誌として必死に経営を維持しながら俳人たちの奮起を待っているのだとも言える。

現在もさして新しい動きは見られないので、「俳句」誌は当面初心者指導を編集方針にするだろう。しかしマンガやゲームなど数々の新しい楽しみに慣れた人たちの時代になるわけだから、これからもずっと俳句人口が増え続ける保障はない。むしろじょじょに減少してゆくと予想するのが正しいだろう。

初心者人口が減れば結社で手厚く指導できるようになる。ネットは今後さらに重要な社会インフラとなるわけだから、今以上にネット上に様々な俳句論や技術論が溢れるようになる。一部の人たちが囲い込んでいたノウハウや業界裏情報まで情報開示されるのがネット社会である。そうなれば商業句誌は初心者指導の編集方針だけではもたなくなるかもしれない。

十年二十年と同じような状況が続くと人はそれがこれからもずっと続くと思いがちである。しかし現状は必ず変わる。俳句の状況が変わった時にそれを紹介するためにも「俳句」誌は雑誌を維持してゆかなければならないだろう。継続が力であるのも確かなことだ。「俳句」誌創刊70周年、おめでとうございます。

岡野隆

■ 金魚屋の俳句関連本 ■

■ 金魚屋の本 ■

■ 金魚屋 BOOK SHOP ■

■ 金魚屋 BOOK Café ■